东北集约化农区不同农作物类型的土壤硝化作用及其影响因素

来雪慧++任晓莉++贾丽霞+周坤渊++王美琪

摘要:以东北集约化农区作为研究对象,根据1979年、1992年、1999年、2012年共4年的土地利用和植被利用遥感信息,选择小叶章草甸/小叶章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小叶章草甸/小叶章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)这5种典型区域不同农作物类型的土壤硝化速率进行测定,分析其主要的影响因素。结果表明,不同农作物类型的土壤硝化速率存在显著差异(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相对最高,为 404.8 μg/(kg·h),落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相对最小,为232.4 μg/(kg·h);不同农作物类型的土壤硝化速率与土壤温度、全碳含量、总氮含量、硝态氮含量、铵态氮含量呈极显著正相关(P<001),而土壤含水量对给地区的硝化作用影响较小;土壤硝化速率与土壤pH值呈极显著负相关(P<0.01)。

关键词:硝化作用;影响因素;农业活动;农作物类型

中图分类号:S153.6 文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)06-0473-04

收稿日期:2015-10-23

基金项目:山西省高等学校科技创新项目(编号:2014151);山西省重点学科建设项目。

作者简介:来雪慧(1984—),女,山西大同人,博士,讲师,主要从事环境规划、农业面源等研究。Tel:(0351)3566125;E-mail:laixuehui@mail.bnu.edu.cn。氮元素作为生物体生存和发展必需的元素,对陆地生态系统的生产过程具有最强烈的影响[1],同时对生态系统的结构和功能起着关键的调节作用[2]。氮循环为生物的生长提供必需的氮源[3],并促使物质能量循环的形成[4]。在土壤硝化过程中,硝化作用是氮素损失的主要途径[5],而氮素损失会导致温室气体N2O排放量增多。目前,氮循环已成为全球变化研究的一个重要内容[6]。针对土壤硝化作用的影响因素开展了大量研究[7]。有研究发现,土壤类型不同,土壤硝化作用变异较大,土壤水分和土壤理化性质作是影响硝化作用的重要因素[8-9]。本试验以集约化农区不同农作物类型为研究对象,探讨植被结构改变及土壤因子变化对该地区农田土壤硝化作用的影响程度,为预测温室气体排放和区域生态安全提供基础信息。

1材料与方法

1.1研究区概况

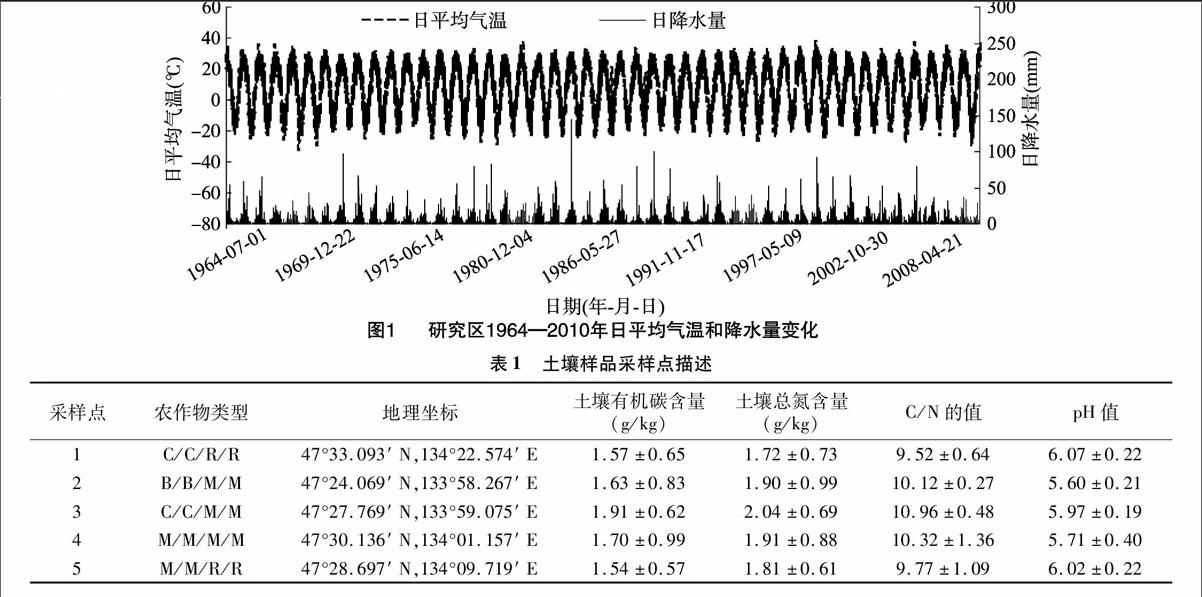

研究区位于东北三江平原八五九农场,属寒温带季风性大陆气候。根据该农场1964年7月至2010年6月的气象监测数据(图1)可知,研究区年平均气温和降水量分别为 2.5 ℃、559.6 mm;土壤以白浆土和沼泽土等为主,其中白浆土占研究区总面积的60.7%;0~20 cm农田土壤表层的氮、磷平均含量分别为2.39、0.90 g/kg,而速效氮、速效磷、速效钾平均含量分别为236.5、21.3、144.9 mg/kg,有机质含量为38.3 g/kg。整体而言,农场内耕地有机质含量丰富,土壤养分氮、磷含量较高。

1.2样品采集

东北三江平原自20世纪50年代经历了多次农业开发,农业土地面积由解放前的7 870 km2增加到2000年的 47 330 km2,且每次农业开发均以增加粮食产量为目的,三江平原已成为我国重要的粮食生产基地,是我国集约化农业区。在开发过程中,为满足粮食生产需要,大量的自然植被由农作物代替。本研究根据八五九农场1979年、1992年、1999年、2012年这4年的遥感影像图,采集小叶章草甸/小叶章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小叶章草甸/小叶章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)5种不同农作物类型(表1)0~15、15~30、30~60 cm等3种深度的土壤样品进行分析。分别于2012年4月29日、5月24日、6月2日、6月19日、7月2日采样,每个采样点按“S”形设5个取土点,每个取土点选择1 m×1 m样方,用土钻采集土样;混合土样,采用“四分法”,用无菌塑料袋保存,带回实验室立即置于4 ℃冰箱保存,重复3次。

1.3分析方法

采用格里斯显色法[10-11]测定土壤硝化速率;采用长杆针式土壤温度计分别测定采样点样方周围0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤温度;采用常规分析法[12]测定土壤基本理化性质:采用24 h烘干法测定土壤含水量;采用pH计测定土壤水土比1 ∶ 1浸提液的pH值;分别采用浓硫酸重铬酸钾法、元素分析仪测定土壤有机质含量、全碳含量和总氮含量;采用 1 mol/L KCl土液比1 ∶ 10浸提,分别用纳氏试剂比色法和紫外分光光度法测定土壤铵态氮、硝态氮含量。

2结果与分析

2.1不同农作物类型的土壤硝化速率

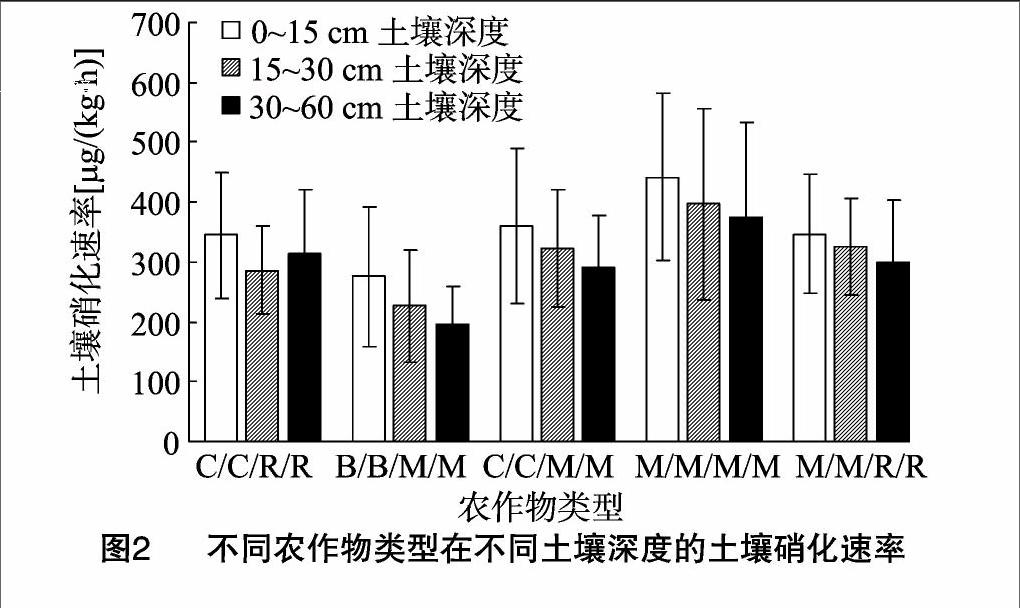

由图2可见,集约化农区各农作物类型不同土壤深度的硝化速率大小变化规律基本相似;同一土壤深度,玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相对最大,0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤硝化速率分别为442.1、3970、375.3 μg/(kg·h),明显高于其他农作物类型土壤;落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相对最小,0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤硝化速率分别为275.4、240.0、195.4 μg/(kg·h);整体而言,研究区各作物类型的土壤硝化速率从大到小依次为玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、小叶章草甸/小叶章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)、小叶章草甸/小叶章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)。分析结果表明,不同农作物类型的土壤硝化速率之间存在显著差异(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率显著高于其他农作物类型(P<0.05)。

2.2土壤温度和含水量对土壤硝化速率的影响

2.2.1土壤温度由图3可见,不同农作物类型土壤温度与

硝化速率的变化规律基本一致,相互之间呈极显著正相关(P<0.01);土壤温度较低时,两者之间的拟合效果较好;温度较高时,拟合效果明显下降,硝化速率的散点以拟合曲线为中心逐渐分散开来,尤其是农作物类型玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的分散度更为明显。这说明温度低时,土壤硝化作用受温度变化的影响较大,当温度超过18 ℃,土壤温度对土壤的硝化作用逐渐减弱。

由表2可见,不同深度土壤温度与硝化速率呈正相关;随着土壤深度的增加,农作物类型落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小叶章草甸/小叶章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)回归系数逐渐增大,土壤温度对土壤硝化速率的解释能力增强,而玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)这2种农作物类型与之相反,土壤温度对硝化速率的解释能力随土壤深度增加逐渐减弱。

2.2.2土壤含水量由表3可见,落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小叶章草甸/小叶章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤含水量与硝化速率呈正相关,小叶章草甸/小叶章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)的土壤含

水量与硝化速率呈负相关,但研究区不同作物类型的土壤含水量与硝化速率之间均没有显著相关关系(P>0.05)。

2.3土壤理化性质对土壤硝化速率的影响

硝化作用是一个复杂的微生物化学过程,不仅受土壤温度、含水量的影响,而且受土壤总氮含量、硝态氮含量、pH值等理化性质的影响。由图4、表4可见,土壤硝化速率与土壤氮素含量、总碳含量呈极显著的正相关关系(P<0.01),与pH值呈极显著的负相关关系(P<0.01),土壤pH值对硝化作用具有重要的影响。

3结论与讨论

试验结果表明,不同农作物类型的土壤硝化速率存在显著性差异(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相对最高,为404.8 μg/(kg·h),落叶阔叶林/落叶阔叶林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相对最小,为232.4 μg/(kg·h);土壤硝化速率与土壤温度呈极显著的正相关关系(P<0.01),土壤温度对玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率的影响更为明显;温度低时,土壤硝化作用受温度变化的影响较大,但温度超过18 ℃,温度对土壤的硝化作用逐渐减弱;土壤含水量对硝化作用的影响较小;土壤硝化速率与土壤pH值、碳氮含量呈极显著的相关关系(P<0.01),其中土壤pH值与土壤硝化速率之间呈极显著负相关关系。

研究区在农业开发过程中,大面积的湿地和林地被开垦为耕地,整体硝化速率呈增加趋势,且玉米的土壤硝化速率显著高于水稻,这与蔡祖聪等研究结论[13]一致。小叶章草甸和落叶阔叶林由于人工干扰和农业活动相对较少,环境中的碳氮可以随季节的变化通过植被生长和枯枝落叶逐渐积累下来,并在土壤中建立起有效的碳氮储备库,从而为生态环境的稳定和生态系统功能的发挥提供良好的基础。但是,当森林、草地和湿地生态系统被开垦为农田,受到人类频繁的耕作、灌溉、施肥等农业行为扰动,土壤碳氮库及氮素循环将会发生明显的破坏[14]。有研究表明,土壤含水量较小,可以促进土壤的硝化作用[9]。与玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)相比,农作物类型小叶章草甸/小叶章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)的土壤含水量较高,并随水分增加,土壤逐渐形成厌氧条件而使硝化作用减弱。因此,集约化农区不同农作物类型的土壤含水量对硝化作用的影响较小。

硝化细菌适应酸性环境,酸性条件有利于其硝化作用[15]。硝态氮、铵态氮是2种主要的土壤速效氮,在衡量土壤氮素含量时,经常选用硝态氮和铵态氮进行表征[16-18]。研究发现,大气中温室气体的排放和水环境富营养化等都是由土壤硝态氮、铵态氮含量过高引起的[19]。研究区土壤pH值在3.73~5.76范围内呈酸性,有利于土壤发生硝化作用。同时,在集约化农区往往大量施用以氮肥为主的化肥,这会导致有效氮含量特别是铵态氮含量的升高,并引起硝化速率的增加。

参考文献:

[1]陈伏生,曾德慧,陈广生. 土地利用变化对沙地土壤全氮空间分布格局的影响[J]. 应用生态学报,2004,15(6):953-957.

[2]洪瑜,方晰,田大伦. 湘中丘陵区不同土地利用方式土壤碳氮含量的特征[J]. 中南林学院学报,2006,26(6):9-16.

[3]Hagopian D S,Riley J G. A closer look at the bacteriology of nitrification[J]. Aquacultural Engineering,1998,18(4): 223-244.

[4]白军红,欧阳华,邓伟,等. 湿地氮素传输过程研究进展[J]. 生态学报,2005,25(2):326-333.

[5]Vitousek P M,Howarth R W. Nitrogen limitation on land and in the sea-how can it occur[J]. Biogeochemistry,1991,13(2): 87-115.

[6]彭少麟,李跃林,任海,等. 全球变化条件下的土壤呼吸效应[J]. 地球科学进展,2002,17(5):705-713.

[7]Zhang X E,Wang Q B,Li L H,et al. Seasonal variations in nitrogen mineralization under three land use types in a grassland landscape[J]. Acta Oecologica,2008,34(3): 322-330.

[8]Breuer L,Kiese R,Butterbach-Bahl K. Temperature and moisture effects on nitrification rates in tropical rain-forest soils[J]. Soil Science Society of America Journal,2002,66(3): 834-844.

[9]施振香,柳云龙,尹骏,等. 上海城郊不同农业用地类型土壤硝化和反硝化作用[J]. 水土保持学报,2009,23(6):99-102,111.

[10]程丽娟,薛泉宏. 微生物学实验技术[M]. 西安:世界图书出版社,2000:80-81.

[11]曹良元,张磊,蒋先军,等. 土壤硝化作用在团聚体中的分布以及耕作的影响[J]. 西南大学学报:自然科学版,2009,31(5):141-147.

[12]鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京:中国农业出版社,2000.

[13]蔡祖聪,赵维. 土地利用方式对湿润亚热带土壤硝化作用的影响[J]. 土壤学报,2009,46(5):795-801.

[14]Yang L L,Zhang F S,Mao R Z,et al. Conversion of natural ecosystems to cropland increases the soil net nitrogen mineralization and nitrification in tibet[J]. Pedosphere,2008,18(6): 699-706.

[15]高永恒,罗鹏,吴宁,等. 基于BaPS技术的高山草甸土硝化和反硝化季节变化[J]. 生态环境,2008,17(1):384-387.

[16]吴俊侠,董元华,李建剐,等. 施肥模式对设施生菜产量、硝酸盐含量及土壤酶活性的影响[J]. 江苏农业科学,2015,43(2):147-149.

[17]李波,魏亚凤,汪波,等. 稻草还田与不同耕作方式对麦田土壤脲酶和土壤无机氮的影响[J]. 江苏农业学报,2014,30(1):106-111.

[18]王红,张瑞芳,李爱永,等. 不同种植条件下片麻岩新成土壤硝态氮分布特征[J]. 江苏农业科学,2014,42(2):292-294.

[19]贾月慧,王天涛,杜睿. 3种林地土壤碳和氮含量的变化[J]. 北京农学院学报,2005,2(3):63-66.