神经导航和神经电生理监护技术辅助下远外侧入路切除复杂颅底肿瘤1例

王 诚, 黄 进, 邵君飞

(江苏省无锡市人民医院神经外科, 江苏 无锡 214023)

病例报告

神经导航和神经电生理监护技术辅助下远外侧入路切除复杂颅底肿瘤1例

王诚,黄进,邵君飞

(江苏省无锡市人民医院神经外科,江苏无锡214023)

【关键词】神经导航;神经电生理监护;颅底肿瘤

1病例摘要

患者,男,65岁,因“反复头昏伴行走不稳3个月”入院。查体:GCS评分:15分,双瞳孔等大等圆,直径3mm,对光反射灵敏,指测视力、视野可,眼姿、眼球活动可。无角膜反射减退,无咽反射减退,无面部浅感觉减退,无明显中枢性面瘫,伸舌中,颈软,心脏、双肺听诊无明显异常。腹软,四肢肌力正常,肌张力对称,双侧病理征阴性。肢体感觉正常,共济失调步态。辅助检查:MRI示“脑干延髓前方占位”。初步诊断:脑干延髓前方占位。入院后完善术前准备后行颅内肿瘤切除术,过程如下:全麻成功后,取左侧俯卧位,头架固定头部。多模态神经导航融合影像学资料。做右侧拐杖形切口,即后中线6~7cm直切口,下达第五颈椎,上至枕外粗隆沿横窦拐向外侧,至乳突再拐向下2.5cm。全层切开皮肤,沿中线分离颈部肌肉,暴露右侧后颅窝、枕骨大孔、寰椎。用电钻钻孔,做右枕鳞骨瓣,向下向外侧扩大骨窗,咬开枕骨大孔并向外侧咬除部分枕髁。咬开寰椎外侧至右侧椎动脉切迹,注意椎动脉保护。纵行切开硬膜,在显微镜下打开枕大池,排出脑脊液,暴露肿瘤,发现肿瘤血供丰富,质地较软。在术中电生理监护下,探查并分离后组颅神经后,先在瘤腔内行肿瘤部分切除,缩小肿瘤体积。然后处理外侧肿瘤基底部血供,再在两层蛛网膜间分离瘤体的下极、上极和内侧与脑干之粘连,依次分块切除肿瘤下极、上极、内侧囊壁,分离肿瘤背侧面与两侧椎动脉、基底动脉、右侧小脑前下、后下动脉粘连,分块切除肿瘤。最后切除与脑干粘连的肿瘤囊壁,镜下肿瘤全切除,肿瘤腔止血;严密缝合脑膜并做人工脑膜修补,硬膜外置引流一根另孔通出。枕鳞骨瓣复位固定。缝合枕肌及头皮各层。术中生命体征平稳。术后患者恢复良好,MRI示肿瘤全切除。

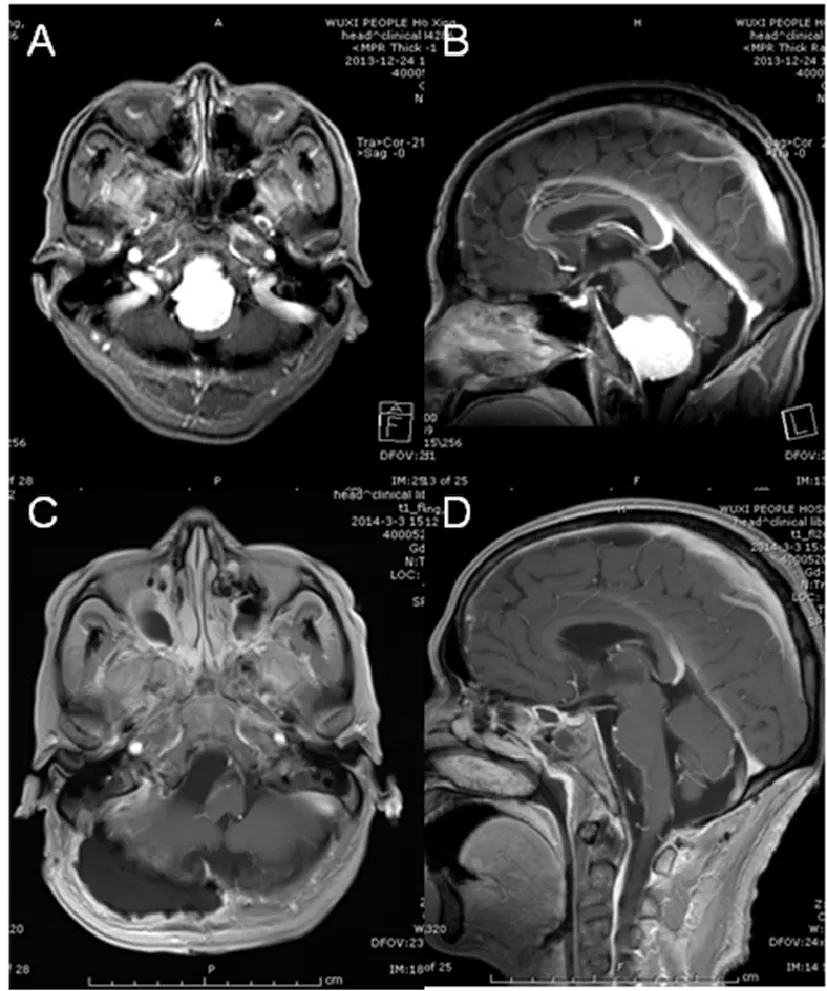

图1A、B患者术前MRI示脑干腹侧巨大脑膜瘤。C、D患者术后MRI示肿瘤全切除。

2讨论

神经导航及术中电生理监护对颅底肿瘤手术的必要性:神经外科导航系统对于颅底外科非常适用,因为骨性的颅底结构位置恒定,导航影像不易发生漂移,在复杂颅底肿瘤手术中可规划手术路径,实时显示病灶的空间位置及其与毗邻结构的关系,显示病灶切除范围,减少术中并发症等,由于定位准确,保证了手术的顺利进行。而多模态神经导航在多源影像数据叠加技术的基础上,通过配备显微镜导航功能,可实时跟踪显微镜焦点,实现显微镜镜下导航或镜内导航[1]。综合的术中电生理监护技术是术中脑功能区定位技术的金标准,通过对运动诱发电位(MEP)、双侧脑干听觉诱发电位(BAPE)、三叉神经、面神经、舌咽神经等后组颅神经、自发肌电图(free-run EMG)和诱发肌电图(stimulated EMG)的监测,可以向术者及麻醉师及时反馈神经功能的变化情况,对分离肿瘤毗邻的脑干、后组颅神经及椎-基底动脉等重要神经血管组织提供了依据,能更好地保护脑干功能及后组颅神经功能。

远外侧入路手术要点:①手术体位、切口:下斜坡及延颈交界区腹侧肿瘤常会对脑干造成压迫,术前患者往往会有强迫体位,所以在气管插管时,麻醉师需要注意避免因脑干过度受压造成患者生命体征的紊乱。此外,术中要对患者进行神经电生理监测,也应控制肌松药物的运用,这需要麻醉医师的配合。我们采用侧俯卧位进行手术,其优点主要是可最大限度暴露手术区域,同时有利于静脉回流。远外侧入路皮肤切口的选择很多,常用的有倒U形切口、S形切口及C形切口,也有学者采用倒L形切口,我们的手术切口类似倒L形状,在枕部后外侧成拐杖形切口,其优点主要是层次清晰,手术视野宽阔,且易于确定解剖学标志[2]。②椎动脉的暴露及保护:远外侧入路手术常有损伤椎动脉的危险,术前、术中了解椎动脉的走向及其与周围结构的相互关系,对于椎动脉的保护十分重要。术前影像学资料可帮助手术医师了解患者椎动脉有无变异,术中神经导航可帮助辨别颅底解剖标志[3]。我们经枕下三角到达椎动脉,沿椎动脉沟由内向外分离椎动脉。在硬膜外段,椎动脉往往被静脉丛包绕,过分暴露往往会使静脉丛出血,处理棘手,而我们将两者一起分离,术中未见椎动脉受损。有资料显示当枕下海绵窦发达,椎动脉暴露较困难,可仅暴露椎动脉至入硬膜前1cm处。椎动脉在穿硬膜入颅处在牵拉过程中易受损,该病例肿瘤位于脑干腹侧,可减少过多的牵拉,需要强调的是,在切开硬膜后,应将椎动脉和硬膜环作为整体轻轻牵拉,尽量减少对椎动脉的牵拉。而完整的硬膜环便于缝合,可有效防止脑脊液漏。③骨窗的形成:骨窗的暴露对远外侧入路手术非常重要,星点、乳突尖、寰椎横突、枕外粗隆、舌下神经管、颈静脉孔、枕髁等是骨质切除时重要的骨性标志。尤其是枕髁的磨除,为使肿瘤暴露满意,我们在不影响寰枕关节稳定性的前提下,磨除枕髁后内侧1/3,还包括枕骨大孔侧壁中部及寰椎侧块。通过术中导航辅助下,可安全有效地磨除上述骨质。④肿瘤的切除:延颈交界区肿瘤周围毗邻脑干、后组颅神经、椎动脉及小脑后下动脉等重要结构,切除肿瘤的同时不损伤这些重要结构是手术成功的关键,这对手术医师的显微外科技术是一个挑战,该病例肿瘤不仅大,而且明显挤压延髓及椎动脉,而神经导航及术中神经电生理监测能帮助指导手术医师的操作进程。我们先瘤内切除,行肿瘤囊内减压,逐步分离覆盖于肿瘤表面的神经和血管,同时注意术中因牵拉肿瘤或脑干引起血压、心率的改变,增加了肿瘤的切除程度。

【参考文献】

[1]Chrastil E R. Neural evidence supports a novel framework for spatial navigation[J].Psychonomic Bulletin & Review, 2013, 20(2): 208~227.

[2]乔慧, 常鹏飞. 术中神经电生理监测-神经外科的新视点[J].中华神经外科杂志,2011,27(6):641~642.

[3]Nimsky C, Kuhnt D, Ganslandt O, et al. Multimodal navigation integrated with imaging[M].Intraoperative Imaging. Springer Vienna, 2011.207~214.

【通讯作者】邵君飞

【文章编号】1006-6233(2016)06-1054-02

【文献标识码】A【doi】10.3969/j.issn.1006-6233.2016.06.075