基于数据挖掘的《临证指南医案》络病用药规律研究

白雅雯 麻春杰 韩雪梅 钱占红 任存霞

摘要:目的 运用数据挖掘技术分析《临证指南医案》中治疗络病处方的用药规律,为络病研究及临床治疗提供参考。方法 搜集《临证指南医案》络病相关条文,凡条文中有“络虚”“络热”“中络”“营络”“脉络”“脾络”“肝络”等相关病证名称的处方均予纳入,再根据其主治加以鉴别。将数据整理后录入中医传承辅助平台(V2.5),采用软件集成的规则分析、关联分析、复杂系统熵聚类等数据挖掘方法,分析《临证指南医案》治疗络病的高频药物、核心药物组合等,并生成新处方。结果 本研究共搜集络病相关医案158例,涉及处方168首,含药物185味。挖掘出高频(频次≥10)药物33味,高频(频次≥12)药物组合11组,通过复杂系统熵聚类演化得到新处方6首。结论 《临证指南医案》中治疗络病处方多用辛味药,对虫类药物的使用较谨慎,临证以辛润通络、辛温通络、熄风通络、行气通络、活血通络等不同治法组方。

关键词:临证指南医案;络病;中医传承辅助平台;用药规律;数据挖掘

DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2016.08.013

中图分类号:R2-05 文献标识码:A 文章编号:1005-5304(2016)08-0047-03

络病学说是中医理论体系的一个重要组成部分,近年来受到中医界的广泛重视。清代名医叶天士继承和发扬前人学术思想,在络病学说的形成过程中贡献巨大,创立了较为全面的络病辨治体系,对后世影响

深远。《临证指南医案》是一部集中反映叶天士主要学术思想和临床经验的医案专著。因此,本研究以《临证指南医案》为对象,采用中医传承辅助平台(V2.5)集成的数据挖掘方法,统计《临证指南医案》中治疗络病的常用药物频次、常用药物组合以及核心处方等,总结其中的规律,以期为临床实践提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源及筛选

搜集《临证指南医案》[1]中治疗络病的相关处方。凡条文中有“络虚”“络热”“中络”“营络”“脉络”“脾络”“肝络”等相关病证名称的处方均予纳入。处方剂型涉及汤、散、丸、膏等,根据其主治加以鉴别,凡属络病者(条文中有“治络”“清络”“通络”“安血络”等)收入,属其他病证者予以剔除。

1.2 数据规范

医案中有方剂名称无具体药物者参考《方剂学》[2]补充其药物。药物名称根据2010年版《中华人民共和国药典》[3]进行规范,如“杏仁”规范为“苦杏仁”,“苏梗”规范为“紫苏梗”,“白蒺藜”规范为“蒺藜”等。医案中未注明炮制方法的药物如“甘草”“白芍”“石膏”等均按生品录入。对于同一药物的不同部位,如“全当归”“归须”“归身”均规范为“当归”。功效相近的同种药物,如“连翘心”“连翘”均规范为“连翘”,“茯苓”“茯神”均规范为“茯苓”。

1.3 数据录入

将上述筛选的医案及处方录入中医传承辅助平台(V2.5),建立数据库。录入完成后,再由专人对录入数据进行审核,以确保数据结果的准确性。

1.4 数据挖掘

中医传承辅助平台(V2.5)软件由中国中医科学院中药研究所提供,将一般统计法、关联规则、复杂系统熵方法等分析方法加以集成[4],可解析中医药治病用药规律,进行临床隐性经验的挖掘与推广应用,从中发现蕴藏的新知识和新信息[5]。运用该软件中的“统计报表”和“数据分析”模块对处方进行分析,包括用药频次统计、基于关联规则的用药规律分析以及基于熵方法的处方用药规律分析。

2 结果

经筛选,共纳入《临证指南医案》治疗络病处方168首,分见于158个医案中(部分医案有复诊记录)。

2.1 用药频次统计

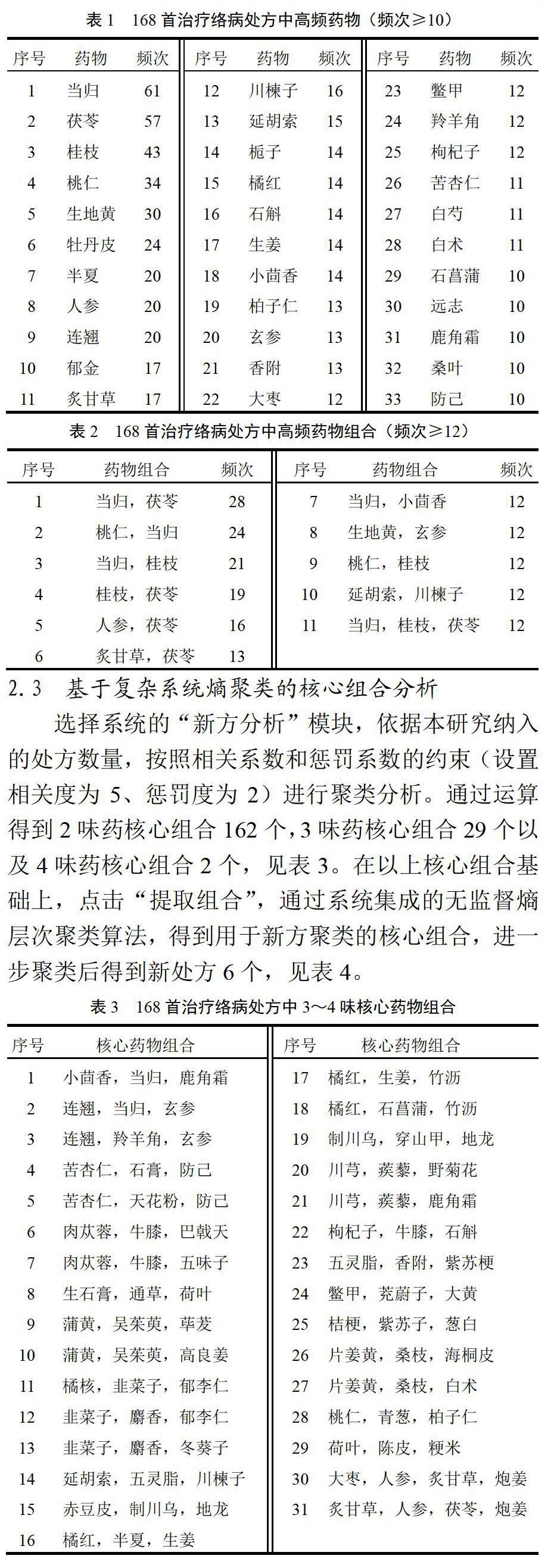

168首治疗络病处方共包含药物185味,对其进行频次统计,使用频次≥10的药物共计33味,按频次从高到低排序结果见表1。

2.2 基于关联规则的用药规律分析

在中医传承辅助平台的“方剂分析”界面上选择“组方规律”模块,根据本研究的处方数量,结合对不同参数提取数据的预读,将“支持度个数”设为12,支持度为7%(表示至少在12首处方中出现,占总处方数的7%),得到高频药物组合11个,见表2。

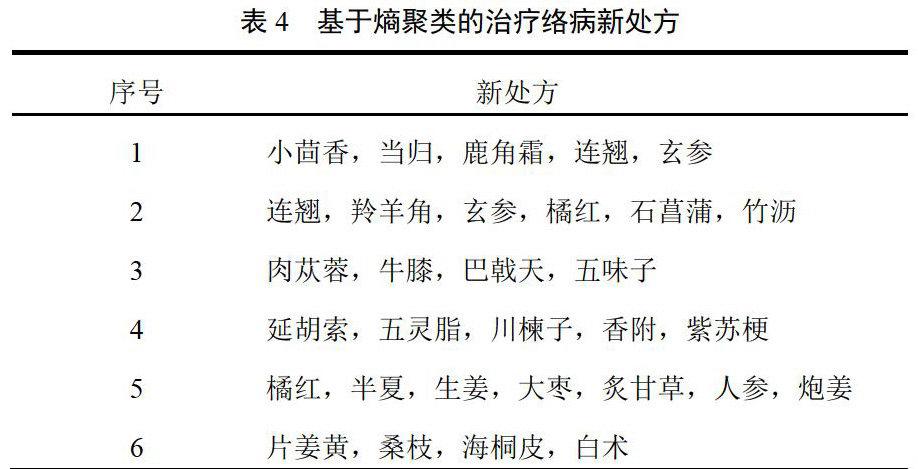

2.3 基于复杂系统熵聚类的核心组合分析

选择系统的“新方分析”模块,依据本研究纳入的处方数量,按照相关系数和惩罚系数的约束(设置相关度为5、惩罚度为2)进行聚类分析。通过运算得到2味药核心组合162个,3味药核心组合29个以及4味药核心组合2个,见表3。在以上核心组合基础上,点击“提取组合”,通过系统集成的无监督熵层次聚类算法,得到用于新方聚类的核心组合,进一步聚类后得到新处方6个,见表4。

3 讨论

《临证指南医案》的络病内容散见于各篇章,涉及临床各科,包含“初为气结在经,久则血伤入络”“久病入络”“久痛入络”等诸多重要观点。分析治疗络病高频药物及组合,所含药物多属于辛味,与叶氏提出的“络以辛为泄”相吻合。如表1中有辛温通络之桂枝、半夏、生姜,辛润通络之当归、人参、桃仁、柏子仁等,辛凉宣通之连翘、牡丹皮、郁金、川楝子。值得注意的是,叶氏在通络药中常配以茯苓。叶氏喜用茯苓,在《临证指南医案》中茯苓共出现1058次[6]。茯苓淡而渗,其性上行,能引阳入阴,故常将茯苓与辛味药相配。对于通络之法,叶天士秉承仲景思想所创制的“虫蚁通络法”也是近年来研究的热点。但是,本研究结果显示叶氏使用虫类药频次并不高,高频药物中不包含虫类药。因此,叶天士运用虫类药比较谨慎,非久病沉痼的实证一般不用虫类药。

本研究基于熵层次聚类方法分析,演化得到6首治疗络病的新处方。新处方1体现了叶天士运用辛润通络法治疗络虚的主要思想,“络主血,药不宜刚”,“大凡络虚,通补最宜”。方中虽有小茴香辛香温燥,但配以当归和鹿角霜,不过于辛燥,亦不滋腻。当归为血中气药,能补血行血;鹿角霜功擅温补奇经,叶氏常血肉之品如鹿角霜(胶)、紫河车、羊肉等,用于络虚累及奇经者[7]。连翘辛凉,能清络中邪热;玄参为咸寒之品,质润多液,能降火滋阴。两味寒凉之品与上述辛温药物相配,寒温并用,补中有清,可用于治疗络虚兼上焦有邪热者。新处方2为熄风通络之方,叶天士常用此法治疗阳邪袭络之中风病,认为“清凉固是正治,然须柔剂,不致伤血,且有熄风功能”。方中连翘、羚羊角、玄参凉血熄风止痉,橘红、石菖蒲、竹沥化痰通络。新处方3为阴阳并补之平剂。肉苁蓉“温而能润,滑而不泻”能补肾益精;牛膝能补肝肾,强筋骨,活血通络;巴戟天体润,补而兼散,能温补肾阳;五味子滋肾益气生津。全方温而不燥,滋而不腻,是平补阴阳之基础方,也体现了叶天士“通补入络”的学术思想,适用于络脉空虚的患者。新处方4为行气通络止痛之方。方中延胡索与川楝子配伍,即河间金铃子散,能疏肝理气、活络止痛;五灵脂活血化瘀;香附辛香,气血兼治;紫苏梗辛散,理气宽中。叶氏常用本方的类方治疗少阳胆络不通之胁痛。新处方5可看作二陈汤与理中汤的衍化,功用健脾益气、燥湿化痰。脾胃为气血生化之源,脾胃虚弱则气血不足,络中空虚;同时脾胃虚弱,容易生痰生湿,而痰湿之邪又会阻络。可以看出,叶天士注重调补脾胃在治疗络病中的作用。本方既有生姜又有炮姜,在临床中还需根据病情选择。新处方6中片姜黄破血行气、通经止痛;桑枝利关节、通经络;海桐皮祛风湿,舒筋通络;白术与上述祛风通络药物相配,能够健脾护胃。本方可用于治疗络脉瘀滞之痹证。

本研究通过对《临证指南医案》治疗络病处方进行数据挖掘与分析,在一定程度上反映出叶氏治疗络病的用药规律和特点。叶天士对络病形成了系统的认识,多用辛味药,并有辛润通络、辛温通络、熄风通络、行气通络、活血通络等不同处方组合。本研究中利用分析软件得到的药物组合和新处方,还需要在中医理论的指导下结合临床辨证使用。叶氏认为,治疗络病要分清虚实,是否累及奇经,以及各脏腑络病之不同,因此今后对于络病的研究需进一步细分络虚络实、是否累及奇经等不同情况,并制定规范、系统的辨证分型标准。

参考文献:

[1] 叶天士.临证指南医案[M].鲁兆麟,张家玮,王即祚,等,整理.北京:北京科学技术出版社,2014.

[2] 谢鸣.方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2002:431.

[3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010.

[4] 唐仕欢,申丹,卢朋,等.中医传承辅助平台应用评述[J].中华中医药杂志,2015,30(2):329-331.

[5] 胡永水,嵇传良,张淹,等.基于文献的含阿胶方剂用药规律研究[J].中国中医药信息杂志,2015,22(9):41-44.

[6] 杨豪杰,孙方园,马金苗,等.茯苓通胃阳探析[J].吉林中医药,2015, 35(9):952-955.

[7] 朱慧萍,连建伟.叶天士治奇经虚证理法方药探析[J].中华中医药学刊,2008,26(10):2257-2258.