想清楚这8点,再来谈谈要不要离开大公司

陈威

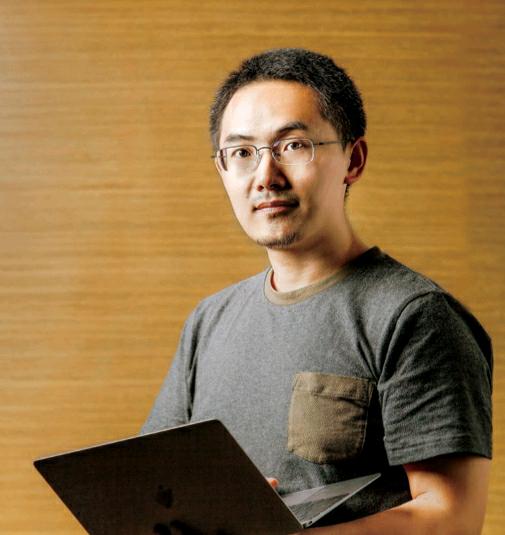

毕业将近3年,90后的王大泽现在已是一家互动科技公司的CEO。

在此之前,他一直在趋势中国工作,这是一家主要服务于大型企业的传播咨询服务公司,他形容那是一段“飞速成长”的阶段:一年时间他就升到了客户总监,两年后成为新媒体事业部总经理,并拿到三个行业大奖,成绩惊人。“当时我天真地认为功劳都是自己的,因为我的确付出了非常多,也觉得自己挺厉害的。”

很快,王大泽成为圈内的“明星”,新媒体领域获得的成绩使得他在行业内受到追捧,于是在趋势的后期,他开始做演讲、培训。“当几百个人把你包围起来问问题,你会感觉自己像明星一样,还要给人签名甚至合照。”这些待遇多少容易让人膨胀,加上王大泽想专心做新媒体互动营销,于是他决定自己创业。

真正意识到平台的影响是在王大泽离开公司之后。尽管新公司的成绩还不错,但离开了趋势中国,他才逐渐感受到大公司给自己带来的资源和优势。比如原来在趋势中国时,他更重要的任务是产出好的创意和想法,公司提供专业的团队去实现,但离开公司之后,没有了专门的客服、商务、执行去解决项目中的细节问题,王大泽不得不自己去处理,他也因此意识到很多问题其实在趋势时就有,只不过公司和团队帮他屏蔽掉了,“过去那些显赫的成绩不是个人的努力,有很大成分和比例是和平台分不开的,离开它你可能什么都不是。”

以往年轻人进入一家大企业,往往打算一直留在这里,或是在大平台之间互相跳,因为在过去,大公司是最好的职业选择。而如今互联网热和创业热的持续,带动了一种新的人才流动趋势:不少优秀的公司人离开大公司跳槽创业公司,甚至自己直接创业—相对地,公司人有了更多元化的职业发展可能。当然不得不认同的事实是,这些“出走者”往往都是在原来的公司里有所成绩,换句话说,也只有这样的人才会不安分,因为在公司获得的成就和来自周围的认可让他们有信心自己可以离开大公司,并且做得更好。

不过一个容易忽略的问题是:在大公司里获得成绩,有多少归功于个人,又有多少来自于平台和团队?

我们采访了3个离开大公司的年轻人,从他们的经历和思考里可以发现,在离开大公司后,他们意识到原来身在其中时没有想到的问题:有哪些东西是这个平台带给你的?有哪些东西在你离开以后可能会失去?哪些是预料之中,哪些又是意料之外?

我们将这些事后的思考总结了几条共性,帮助在大公司工作的人能更准确地认清自己和公司在成就上的贡献—这些思考往往身在其中时未必能意识到。对于想要蠢蠢欲动离开的人来说,这是一种提醒,你是否做好了这些准备?对于还在公司工作的人来说,这些前车之鉴也可以让大家思考下自己该如何对待工作—说到底离开公司后,还剩下什么其实取决于个人。

A.

你之前能接触到的大项目和客户,是平台给你的

对于一毕业就在阿里巴巴工作了8年的苏杰来说,离开大平台去创业算是水到渠成,他是《人人都是产品经理》的作者,而这本书的雏形,正来自于他在阿里巴巴时被公司要求的每周一篇的产品体会,可以说,是平台促成了他今天的成绩,对于平台给自身带来的种种好处,他感受颇深。

在他看来,自己之所以能有机会接触到一些大项目,完全是依赖于大平台,“很多问题只有在这里才能遇到,也只有在这才能去解决这样的问题。”苏杰认为这样的过程对于个人能力来说,是很好的提升。比如在双11期间,他们要动用很多数据,甚至要和国家气象局的数据做对接,方便提前掌握哪些城市会有不好的天气,以提早把商品调拨到附近城市的仓库。而如果不在这样的大平台,公司人根本没机会调配和使用到这种级别的资源。

一个更现实的问题是,当你离开了公司平台之后,之前的关系网、人际圈,以及很多你以为掌握在自己手里的资源,很有可能会发生变化。苏杰之前因为工作原因和不少商家打过交道,他在离开后的一个明显感受是:“当你是资源方的时候大家都围着你转,可是一旦你离开了,你们之间没有利益关系,绝大多数客户就会失去热情。”

B.

公司其实是一个保护罩,帮你屏蔽了很多干扰

还在趋势中国负责创意策划时,王大泽形容自己的思维方式更像个艺术家—只需要提供好的创意和想法,“公司让我有胆量去尝试很多事情,而不用考虑太多现实层面的问题。”而在成为企业主之后,他则不得不对一些事情妥协,客户接受度、员工工作量分配、公司财务状况、项目利润率等,这些都排到了创意前面。“离开趋势之后,很多困难是我之前没想到的,但这些困难其实在趋势时也会遇到,只不过被老板和同事给屏蔽掉了,这就是公司给我的保护。”

曾在天猫做了三年运营的袁野也深有同感,面对客户和面对领导是完全不同的感受—客户永远比领导更挑剔。“离开大公司,你就代表的是你自己,犯错了没人会为你埋单,反而还会被放大来看,寻找更多的瑕疵。”没有了公司的这一层保护,直接导致的结果可能就是合作不好谈,事情不好做。

C

别觉得自己有多重要,反过来没了平台你可能未必应付得来

当在公司里获得了一些成绩之后,很多人会理所当然地把功劳归功于自己的努力和智慧,而忽略了公司的价值,自我认知的膨胀造成的结果可能就是让公司人高估了自己的重要性,放大了自身价值。

王大泽最好的状态就是他在趋势中国的时候,他的部门只需要负责一件事情,就是帮整个集团的所有团队去打标。王大泽形容自己曾是集团的一把尖刀,觉得自己付出了很多,但当他离开之后,公司仍然正常运转,“永远别觉得自己有多重要,公司离了谁都能转。”

反过来,离开了公司的平台和团队,王大泽发现很多事情做起来比想象中困难,因为原本的创意实现其实不光是个人的功劳,公司提供了一支专业的团队支撑每个创意的实现。而失去了这些,现实情况就是“现在的团队小,没有那么多专门的客服、商务、执行人员去解决问题,你要亲力亲为。精力分散之后,创造力会下降。”这种变化也让王大泽感到疲倦。

D

你身上会带着原来公司的影子,从价值观到做事方式

企业文化会影响你的职业信念和价值观。苏杰说在阿里巴巴工作久了的人都会带上阿里巴巴的理想主义色彩,包括他自己现在创立的公司也有阿里巴巴的影子。这也是为什么很多前同事会合伙创业,因为彼此身上都带着相似的价值观,减少了磨合,更容易产生默契。

另一方面,大公司往往都有一套成熟的做事方式和职业习惯,即便离开公司,也同样有它做事的风格。“原来公司的管理制度和经营理念,帮助我在创业时制定了运营标准,还能带出一批优秀的人。”袁野说。

除此之外,大公司里往往聚集的都是一批经过重重筛选的行业精英,在这样一个优秀的团队里,人与人之间的影响也是巨大的。王大泽特别强调了他的前任老板给他带来的变化:“她的工作强度非常大,经常陪着我们加班,面对困难时从来不说放弃,觉得自己无所不能。”这种职业精神烙印在他身上,继而影响了他现在的团队。

E.

大公司在行业的位置就是你入行的起点,给了你经验和眼界

“因为别人走过这条路,你才知道这条路可以走。”这是王大泽的体会。当你进入一家大公司时,公司之前在行业中的积累就是公司人的起点,相当于你是踩在别人的经验和错误上行走的,这能让你少走很多弯路,并且能更快地进入一个行业甚至业内立足。

袁野认为眼界是大公司能赋予给一个公司人的最重要的东西,它包括机会,以及你看待问题时的角度。他打了个比方:“同样是螺丝钉,火箭上的和桌椅板凳上的完全不同。”行业里领先的技术、经营方法、营销理念,以及一些创新性工作的参与机会都能在一家大公司获得。在袁野看来,大公司不像小公司,不只是把目标放在盈利上,而是同时会兼顾品牌影响力,甚至引领行业趋势,这种高度对于一个公司人的成长是很有帮助的。

F.

大公司的“包袱”也可能成为你的绊脚石

并不是所有的大公司套路都能照搬到创业公司,事实上,大部分大公司的打法都不适用于小公司。比如大公司的策略是把对方干掉,而小公司则是以合作为主;大公司动不动就有几百万预算,而小公司可能让你零预算去做市场。“如果你没有意识到,不是你强而是公司强,可能会过于自负,仍然用一些大公司的打法,那是很难成功的。”在苏杰看来,平台过于强大时,有些能力你其实本就没有得到过锻炼,如果还没有转换的思想准备的话,那你甚至可能不如一个草根创业者。

别把大平台的能力误以为是自己的能力,那些在大公司时不屑的做法对于小公司来说可能是可行有效的。长期观察新媒体传播领域的王大泽对此很有感触,他感到很多完全没有接受过任何大公司训练的年轻人却在新媒体行业做得很厉害,而“正规训练让我们的思维路径都非常正确和科学,但也可能禁锢扼杀了野路子的想法”。

G.

人是最大的财富,在大公司时就尽量积累

大公司里高比例地聚集了一群优秀的人才,并且这群人都是在共同的环境里成长,因此即便未来的职业选择不同,大平台的气息还是相通的,这样的关系圈更容易产生共振,充分利用好这群人,他们可能成为你未来的合伙人、创业伙伴、未来客户。

袁野在新农业电商公司的工作就获得了来自前同事的一些帮助,比如当他要入驻天猫时,直接找到业务的负责人可以提高沟通效率。“任何资源都是靠人来驱动的。”袁野认为与前同事的关系不是在离开公司之后才开始维系的,而是在原公司工作时,就要注意塑造自己的工作形象。

苏杰离开阿里巴巴最后悔的就是没有再多认识一些同事,他们大多是有着十几年经验的各方面专家。“就是因为你在公司的时候每天都能看到,所以你反而不会珍惜。”他说。目前苏杰的合伙人里有3人和他一样来自阿里,而孵化的创业团队中也有很多阿里巴巴的同事。

H.

公司的光环是把双刃剑,它能作为信任的交换,也是别人手里看你的放大镜

从公司出来,你可能会永远带着“前××”的标签,它是让别人认识你、信任你的基础。苏杰一直在用网络平台建立自己的个人品牌,前阿里巴巴人的身份给他带来不小的关注。事实上,我们采访的3个公司人他们都很愿意把“前××”的身份亮出来,作为一种“信任”的交换。“对于第一次见面的商务伙伴,大家互不了解,对方可能会通过阿里巴巴的商誉来臆测你大概具有多少能力。”这是袁野的经验。王大泽在创业之初寻找投资人的时候,也感觉到有了趋势的背书,自己更容易得到投资人的信任。

当然这种标签也会让别人对你有过高的期望,甚至放大你的瑕疵,这也很容易让你有心理压力。“做得好了,对方认为你本应如此,做得不好,公司声誉也一起被连累。”袁野说。苏杰在离开阿里巴巴之后也有同样的感受,他将这种标签比作是“偶像包袱”,“当别人对你期望很高的时候,你的心理压力其实是很大的,尤其如果失败了,这种压力会更大。”标签化的结果就是别人对你的初步印象,其实并不是你本身的样子,更多的是来自于你离开的公司所建立起的口碑和品牌。

不过标签是通用的,能从原来公司留下多少,还是取决于个人。袁野把阿里巴巴的内部公开培训资料及两个写满开会笔记的笔记本整理出来,共有270多份文档,还开发成课程,并写成了书。苏杰的第一本书也是源自工作总结,“我自己的感想和体会可以跟着我走,包括在工作中积累的方法论、工作流程。”他说。因此在公司时就找到共赢的结合点,在平台时做任何事情都要考虑是不是可以为个人做一些积累。

——谈村上春树的《沉默》