江苏省暴雨洪涝灾害的暴露度和脆弱性时空演变特征

王豫燕,王艳君,姜 彤,2

(1.南京信息工程大学 a.气象灾害预报预警与评估协同中心; b.地理与遥感学院,南京 210044;2.中国气象局 国家气候中心,北京 100081)

江苏省暴雨洪涝灾害的暴露度和脆弱性时空演变特征

王豫燕1a,1b,王艳君1a,1b,姜彤1a,1b,2

(1.南京信息工程大学 a.气象灾害预报预警与评估协同中心; b.地理与遥感学院,南京210044;2.中国气象局 国家气候中心,北京100081)

摘要:以江苏省为研究区域,利用1984—2011年的江苏省暴雨洪涝灾害的灾情数据和社会经济数据,从灾害发生的暴露范围、人口暴露度和农作物暴露度3个方面分析灾害的暴露度特征,从人口脆弱性、农作物脆弱性和经济脆弱性3个方面分析灾害的脆弱性特征。研究表明:1984—2011年,江苏省暴雨洪涝灾害多年平均暴露面积、人口暴露度、农作物暴露度分别为2.8万km2、227.5万人、4 484.3 km2;暴露面积及人口暴露度呈现增加趋势,农作物暴露度先升高后降低;高暴露区域主要分布在长江、淮河流域水系沿岸及沿海区域县(市、区);江苏省暴雨洪涝灾害多年平均人口脆弱性、农作物脆弱性、经济脆弱性分别为0.05%,35.3%,0.63%,人口脆弱性平均水平较低,年代际间呈现下降趋势;农作物脆弱性呈增加趋势;经济脆弱性先增加后降低。

关键词:暴雨洪涝灾害;脆弱性;暴露度;时空变化;江苏省

1研究背景

在全球变暖、海平面上升、快速城市化的背景下,自然灾害发生的强度、频率及范围不断增加[1];随着全球经济的快速发展,由自然灾害所造成的损失也越来越大[2]。其中,暴雨洪涝灾害是目前造成损失最大的灾害之一,其程度在波动中并处于上升趋势[1]。我国地处东亚季风区,暴雨频发,地貌类型复杂多样[3],因此暴雨洪涝灾害较为频繁,约有10%的国土面积受到威胁,这些地区占全国工农业总产值的70%[4-5]。江苏省位于亚洲大陆东岸中纬度地带,处在亚热带和暖温带的气候过渡地带,属东亚季风气候区,自然灾害种类较多、影响范围较广,是我国灾害发生较为频繁的省份之一。另外,江苏省地跨长江、淮河南北,京杭大运河从中穿过,该区域易受台风梅雨影响,年降水量一般在1 000 mm以上,加之地势平坦、河道纵横、湖泊密布,这种地形决定了暴雨洪涝灾害的易发性和抗御的复杂性。因此,暴雨洪涝灾害成为影响江苏省生产生活最为严重的灾种,同时也是造成直接经济损失最大的灾种。

近年来,我国对暴雨洪涝的研究主要侧重于灾害风险的评估方面,对暴雨洪涝灾害的评估有很多方法:王雪臣等[6]运用洪涝指数的方法,对长江中游地区暴雨洪涝灾害的强度和发生概率进行分析;蒋新宇等[7]利用遥感数据和社会经济数据,对松花江干流流域的暴雨洪涝灾害风险进行定量评价;万君等[8]应用GIS(Geographic Information System)技术研究了洪涝灾害危险性和社会经济脆弱性,对湖北省进行了洪涝灾害风险评估;田心如等[9-11]根据江苏省50 a来记录的梅雨资料,采用数学统计方法,对梅雨及其产生灾害的影响进行了分析评估。联合国政府间气候变化专门委员会[12](IPCC)在《管理极端事件和灾害风险,推进气候变化适应》特别报告中指出,灾害风险是灾害事件、暴露度和脆弱性的函数,即极端气候的影响和潜在的灾害是极端气候本身以及人类和自然系统的暴露度和脆弱性共同作用的结果。因此,暴露度和脆弱性的分析是风险评估的重要方法和手段,极端和非极端事件的严重程度及影响,以及它们能否构成灾害,在很大程度上取决于脆弱性和暴露度水平,暴露度和脆弱性是灾害风险及其影响的关键决定因素。分析暴露度和脆弱性的时空特征是灾害风险评估与管理的重要内容,能够为灾害的预报预警以及实施防灾减灾工作提供理论依据[13]。

目前,我国对暴雨洪涝灾害暴露度和脆弱性的时空特征分析的研究较少,由于灾情数据资料的搜集较为困难,对灾害脆弱性的研究,多数是采用基于社会经济指标体系的评估方法[14],较少运用基于历史灾情数据的数理统计方法以及基于灾损曲线的方法[15]。本文采用基于历史灾情数据的数理统计方法,搜集和整理江苏省暴雨洪涝灾害1984—2011年的灾情数据及社会经济数据,从时间和空间角度对灾害的暴露度和脆弱性进行分析,为进行灾害风险管理、区划和以区域为对象的防灾减灾规划提供科学依据和理论参考。

2数据来源与特征指标

2.1数据来源

本研究所用社会经济数据来源于江苏省统计年鉴,其中包含江苏省77个县(市、区)的行政面积、1984—2011年逐年全省国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)、人口及农作物播种面积。灾情数据来源于中国气象局国家气候中心灾情数据库,包括1984—2011年各县(市、区)发生暴雨洪涝灾害所造成的受灾人口、受伤人口、死亡人口、直接经济损失、农作物受灾面积和农作物成灾面积。

2.2暴雨洪涝灾害的暴露度和脆弱性指标

暴露度指人员、生计、环境服务和各种资源、基础设施,以及经济、社会或文化资产等处在有可能受到不利影响的位置,是灾害影响的最大范围[12,16]。脆弱性是承灾体受到自然灾害外力作用下的损坏程度, 指受到不利影响的倾向或趋势[12,16]。评估承灾体脆弱性是灾害风险研究中的重要部分,在进行承灾体脆弱性评估之前,要确定该区域内承灾体数量的多少,即进行暴露度评估。暴露度反映在一定强度致险因子影响下,可能遭受损失的承灾体总量。对于风险而言,暴露度越大其灾害风险也就越大[17-18]。

在暴露度指标的选取上,用暴露于暴雨洪涝灾害下的各县(市、区)的面积、受灾人口数和受灾的农作物面积分别作为灾害暴露范围指标、人口暴露度指标和农作物暴露度指标。

在脆弱性指标的选取上,用死亡人口和受伤人口之和占总受灾人口的百分比来表示人口脆弱性指标;农作物成灾面积占农作物受灾面积的百分比来表示农作物脆弱性指标;各县(市、区)的直接经济损失占全省GDP的百分比作为经济脆弱性的指标。

3暴雨洪涝灾害暴露度特征

3.1灾害的暴露范围特征

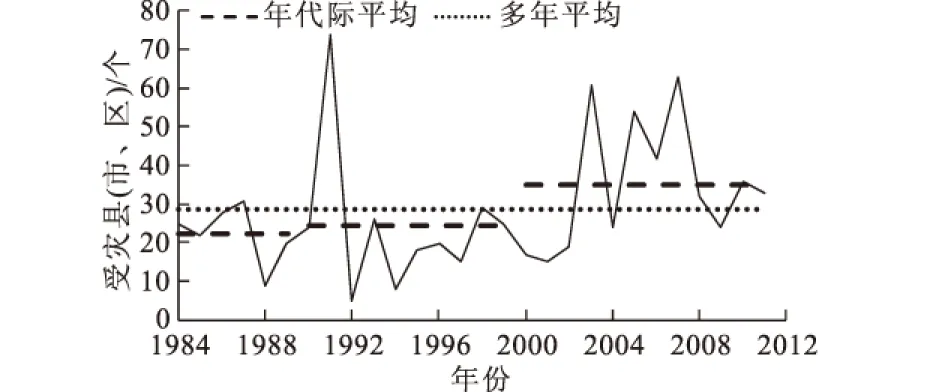

研究区域包括江苏省77个县(市、区),将发生暴雨洪涝灾害的县(市、区)视为暴露县(市、区)。由江苏省1984—2011年暴露县(市、区)逐年变化曲线(图1)可以看出,江苏省多年平均暴露县(市、区)为28个,统计各受灾县(市、区)面积得到多年平均灾害暴露范围达2.8万km2。1984—2011年期间,暴露县(市、区)个数总体呈现增加趋势:20世纪80年代中后期(1984—1989年)平均受灾县(市、区)有22个,暴露范围都在3万km2以下,平均暴露范围为2.27万km2;20世纪90年代(1990—1999年)平均受灾县(市、区)为24个,与80年代比波动不大,有小幅增加趋势,90年代初暴露范围明显增大,1991年达到5.39万km2,其后暴露范围在3万km2以下波动,平均暴露范围为2.26万km2。21世纪初(2000—2011年),平均暴露县(市、区)增加到35个,平均暴露范围呈现明显上升趋势,达到3.57万km2。其中,2003年、2005年、2007年暴露县(市、区)个数都在50以上,暴露范围分别为5.8万、4.1万和6.9万 km2。

图1 1984—2011年江苏省暴露县(市、区)逐年变化

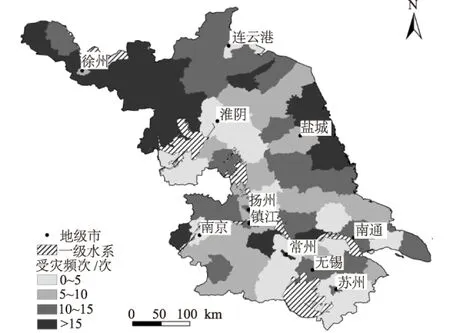

1984—2011年各县(市、区)发生暴雨洪涝灾害总次数的空间分布,如图2所示,暴雨洪涝灾害发生的高频县(市、区)主要分布在徐州市、宿迁市及盐城市。其中宿迁市及其泗阳县、徐州新沂市28 a间灾害发生总次数在20次以上,平均每年都有暴雨洪涝灾害发生,原因主要在于它们的地理位置,如泗阳县有京杭大运河横穿全境,大小河道30多条,总长近700 km;新沂市属于淮河水系沿岸县。这些状况决定了暴雨洪涝灾害的多发。另外,沿海区域的盐城市、常州市市辖区、南京市江浦县(现南京市浦口区)都属于灾害发生高频县(市、区)。

图2 1984—2011年江苏省各县 (市、区)受灾频次的空间分布

3.2人口暴露度特征

图3 1984—2011年江苏省人口暴露度变化趋势

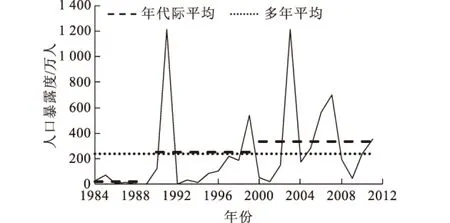

以受灾人口数作为人口暴露度指标,根据多年人口暴露度的时间变化(图3),江苏省多年平均人口暴露度为227.5万人,各时段县(市、区)的人口暴露度呈现明显的增长趋势:20世纪80年代(1984—1989年)人口暴露度较低,平均人口暴露度为20.28万人,占80年代平均总人口的0.32%。90年代(1990—1999年)的平均人口暴露度达到239.1万人,占90年代平均总人口的3.4%,约为80年代的10倍,增幅较明显;其中,1991年为28 a间人口暴露度最大的年份,达1 087.4万人,占1991年总人口的15.89%。21世纪初(2000—2011年),人口暴露度继续增加,年均人口暴露度为321.3万人,占该时段平均总人口的4.22%,2003年人口暴露度达到1 210.4万人,占2003年总人口的16.23%,成为该阶段人口暴露度最高的年份。

整体上,全省人口暴露度以平均每年11.85万人的速度增长,且可以明显看出,1991年和2003年人口暴露度较为突出。其原因在于,1991年人夏以来,淮河流域出现了多次较强的降水过程,由于降雨强度大,覆盖范围广,降雨时间长,再加上洪水出现得早,比历年同期提前了1个月左右,使淮河流域遭受了自1954年以来最大的一次洪涝灾害[19],危险性水平较高,使得淮河流域沿岸的县(市、区),如连云港、徐州、淮安、宿迁、扬州、泰州等9个市及54个县(市、区)受到影响,另外,该年发生灾害的县(市、区)有较高的人口密度,例如,扬州市该年人口密度达1 400人/ km2。2003年梅汛期在1个月以上,淮河流域也发生严重的暴雨洪涝灾害,给淮河流域各县(市、区)都带来了极大的危害,受灾严重的徐州市、扬州市、淮安市、盐城市人口密度都较高,其中,徐州市该年人口密度达807人/km2。从受灾县(市、区)个数也可以看出, 这2 a有较高的暴露水平。

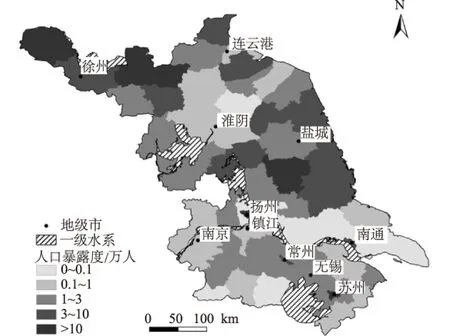

根据江苏省1984—2011年各县(市、区)多年平均人口暴露度的空间分布情况(图4),人口暴露度较大的县(市、区)主要位于江苏省北部以及中部地区,沿海地区和长江、淮河流域水系沿岸的县(市、区)人口暴露度相对较大。扬州市南部濒临长江,扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处,其发生暴雨洪涝灾害的频率较高,人口暴露度达17.67万人。人口暴露度在10万人以上的县(市、区)还有徐州市的丰县、沛县、新沂市和邳州市以及泰州的兴化市。原因在于:徐州市地处淮河流域下游,京杭大运河横贯南北;兴化市地处江淮之间,水域面积占26.2%[20]。这些县(市、区)所处的地理位置属于洪涝灾害高发区和易发区,发生暴雨洪涝灾害的频次也都在10次以上,并且这些区域人口密度较大,人口暴露度高。

图4 多年平均人口暴露度空间分布

3.3农作物暴露度特征

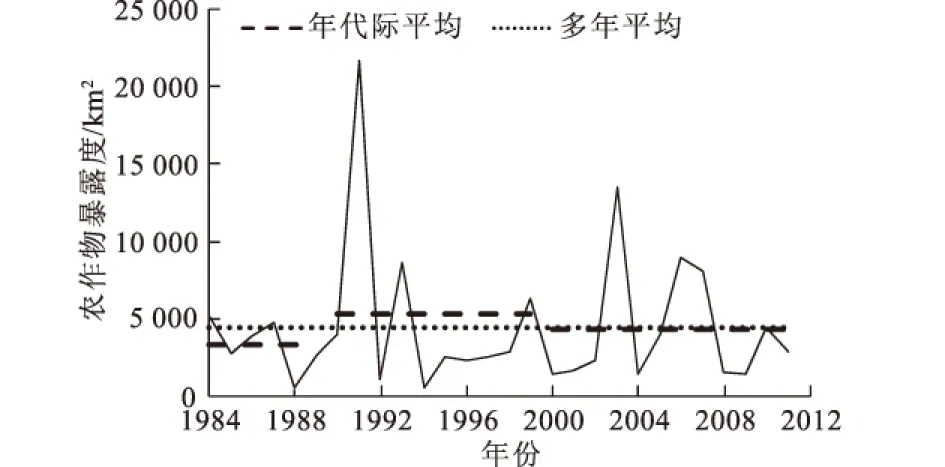

以农作物受灾面积作为农作物暴露度指标,根据农作物暴露度时间变化(图5)可知,多年平均农作物暴露度为4 484.3 km2。分时段来看,20世纪80年代(1984—1989年)平均农作物暴露度为3 375.4 km2,90年代(1990—1999年)增加到5 315.3 km2,21世纪初(2000—2011年)平均农作物暴露度下降到4 346.2 km2。整体上,全省农作物暴露度以18.25 km2/a速度减少,减小幅度微弱。1991年及2003年的农作物暴露度仍较高,1991年由于发生百年未遇的特大洪涝灾害,农作物暴露度为21 665.9 km2,占1991年农作物播种面积的29.4%;2003年农作物暴露度也达到了13 490.4 km2,暴露度水平较高。

图5 1984—2011年江苏省农作物暴露度变化趋势

多年平均农作物暴露度空间分布如图6所示,农作物暴露度较大的区域位于长江、淮河流域水系沿岸的县(市、区),以及沿海区域县(市、区):沿海区域的盐城市的大丰市及射阳县农作物受灾面积都达到了200 km2以上,扬州市市辖区、宿迁市及泰州兴化市农作物暴露度也较大,也在150 km2以上。原因在于,宿迁市位于长江三角洲地区,京杭大运河穿境而过,由于受季风的影响,降雨分布不均,易形成夏涝;它们所处的地理位置也属于暴雨洪涝易发区,农作物受灾较为严重,农作物暴露度较高。

综上所述,灾害暴露范围、人口暴露度、农作物暴露度这3个指标在一定程度上是相互对应的。受灾频次较多的县(市、区)人口暴露度和农作物暴露度也相对较大。且受灾频次较多、人口暴露度较高以及农作物暴露度较高的县(市、区)基本上都是位于长江、淮河流域水系沿岸及沿海区域县(市、区),人口密度高的区域人口暴露度也较高。

4暴雨洪涝灾害脆弱性特征

4.1人口脆弱性特征

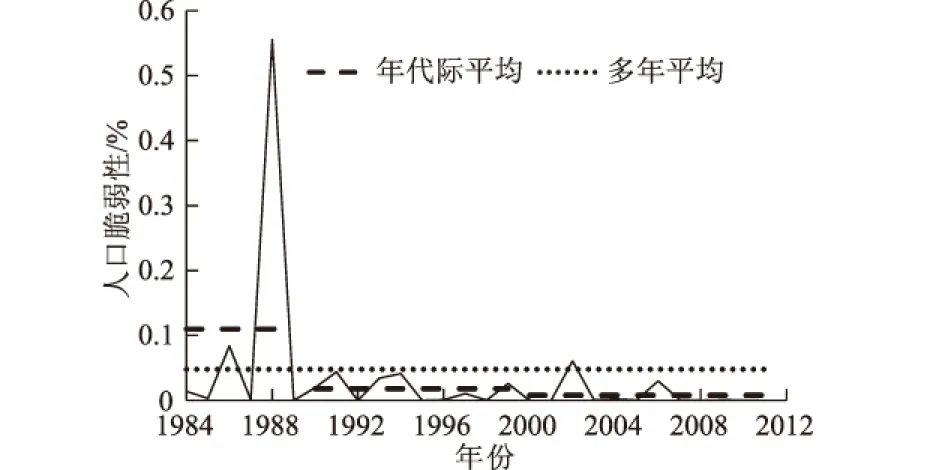

将死亡人口和受伤人口之和占受灾人口的百分比作为人口脆弱性指标,根据多年人口脆弱性变化趋势(图7),28 a间的平均人口脆弱性指数为0.05%,年代际之间有明显的下降趋势。20世纪80年代(1984—1989年)平均人口脆弱性指数为0.11%,超过多年平均水平;20世纪90年代(1990—1999年)脆弱性指数呈现下降趋势,平均脆弱性指数降低到0.018%,与20世纪80年代比较降低约10倍左右;21世纪初(2000—2011年),平均脆弱性指数下降到0.008%。整体上28 a来人口脆弱性是呈显著下降趋势,即随着时间的增加,灾害造成人口伤亡的风险越低。

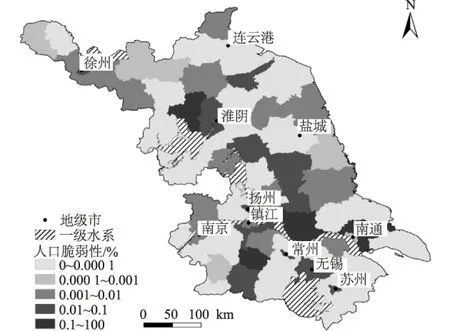

根据多年平均人口脆弱性空间分布状况(图8),有较高人口脆弱性的区域主要分布在长江、淮河流域水系沿岸。其中,泰州的泰兴市、南通的通州市(现南通市通州区)及常州金坛市有较高的人口脆弱性,根据气候中心提供的灾情数据,泰兴市在28 a间共发生15次暴雨洪涝灾害,灾害所造成的受灾人口即人口暴露度小,但受伤人口和死亡人口占受灾人口的比重较大,体现较高的人口脆弱性;通州市也是由于这个原因使得人口脆弱性较高。常州金坛市有较高的人口脆弱性是由于28 a来该市发生的9次暴雨洪涝灾害中,人口暴露度达70万人以上,人口暴露度大,伤亡人口也较多。因此,这些地区要加强防灾减灾能力,完善防灾设施,尽可能减少灾害所带来的人员伤亡。

图7 1984—2011年江苏省人口脆弱性变化趋势

图8 多年平均人口脆弱性空间分布

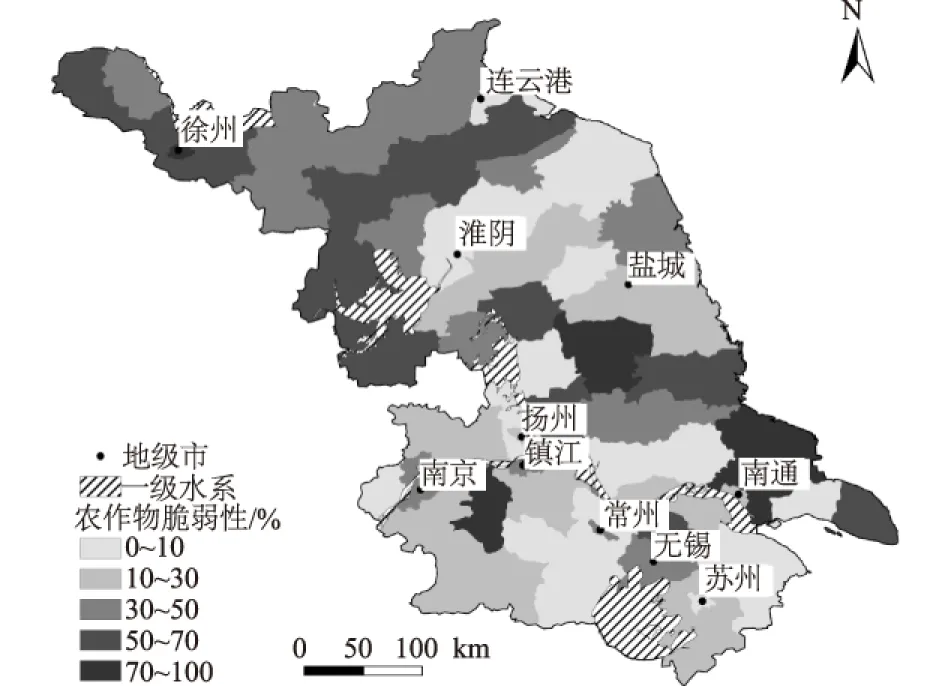

4.2农作物脆弱性特征

以农作物成灾面积占受灾面积的百分比来表示农作物脆弱性,江苏省多年平均农作物脆弱性指数为35.3%,且农作物脆弱性的变化整体上呈现上升趋势(图9):20世纪80年代(1984—1989年)平均农作物脆弱性指数为26.3%,脆弱性指数相对较低,其中,农作物脆弱性指数在80%以上的县市有10个;20世纪90年代(1990—1999年)有所上升,平均脆弱性指数增加到30.4%,且十年间脆弱性指数波动较大,1997年最高,为61%,1991年达48%,1994年下降到10%以下,1992年甚至接近于0,农作物脆弱性指数大于50%的县(市、区)占整个暴露区域的1/3,指数大于80%的县(市、区)有9个;21世纪初(2000—2011年)平均脆弱性指数增加到43.8%,此区间的前期和中期的农作物脆弱性指数较高且波动不大,保持在40%~60%之间。

图9 1984—2011年江苏省农作物脆弱性变化趋势

农作物脆弱性较高的区域主要分布在长江、淮河流域水系沿岸以及沿海区域的县(市、区)(图10)。例如镇江句容市、泰州的兴化市以及南通市等,这些区域脆弱性指数都在80%左右,这些区域都位于沿海以及长江、淮河流域水系沿岸,发生暴雨洪涝灾害较为频繁,农作物的成灾面积占受灾面积的比例较大,农作物脆弱性较高。

图10 年均农作物脆弱性空间分布

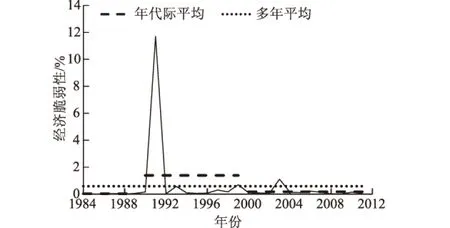

4.3经济脆弱性特征

1984—2011年,江苏省暴雨洪涝灾害的直接经济损失不断增加,由1984—1989年的年均0.3亿元增加到2000—2011年的年均32.3亿元,增加近10倍以上,年均递增约1亿元。以逐年暴雨洪涝灾害所造成的直接经济损失占全省国内生产总值(GDP)的百分比作为经济脆弱性指标。全省多年平均经济脆弱性为0.63%,脆弱性水平较低(图11)。20世纪80年代(1984—1989年)平均经济脆弱性指数为0.05%,年均直接经济损失为0.3亿元;20世纪90年代(1990—1999年)经济脆弱性增加到1.4%,年均直接经济损失迅速增加到30.6亿元,增加的原因主要是1991年经济脆弱性达13%,该年由于淮河流域严重的洪涝灾害造成的直接经济损失达87.6亿元;21世纪初(2000—2011年)脆弱性指数为0.2%,脆弱性指数较20世纪90年代呈现下降趋势。分时段看来,经济脆弱性呈现先增加后减少的趋势。

图11 1984—2011年江苏省经济脆弱性变化趋势

综上所述,全省暴雨洪涝灾害人口脆弱性呈减少趋势,而经济脆弱性呈现先增加后减小的趋势,农作物脆弱性呈增长趋势。20世纪90年代末期,暴雨洪涝发生的频次有一个明显增加的趋势,发生暴雨洪涝灾害的频次较多,因此这也是导致农作物脆弱性在20世纪90年代末期以后增加较为显著的重要因素。因此,在对江苏省的暴雨洪涝灾害风险区划管理中应该加强和提高对灾害发生的应对能力,政府及有关部门应加强区域防灾减灾措施,降低灾害所带来的经济损失及社会影响,从而促进区域社会和经济的可持续发展。

5结论

笔者从江苏省暴雨洪涝灾害的暴露范围、人口暴露度和农作物暴露度3个方面分析了暴雨洪涝灾害的暴露度特征。从暴雨洪涝灾害的人口脆弱性、农作物脆弱性和经济脆弱性3个方面分析了江苏省暴雨洪涝灾害的脆弱性特征,主要结论如下:

(1) 1984—2011年江苏省暴雨洪涝灾害多年平均暴露范围及人口暴露度分别为2.8万km2和227.5万人,且都呈增长趋势,全省人口暴露度以平均每年11.85万人的速度增长。年均农作物暴露度为4 484.3 km2,全省农作物暴露度呈减少趋势。从暴露度的空间分布情况来看,长江、淮河流域水系沿岸的暴露度水平高于其他地区。其中北部的徐州市、泰州市、扬州市市辖区等人口暴露度和农作物暴露度都较高,灾害发生频次也相对较大。1991年和2003年暴露县(市、区)个数、人口暴露度、农作物暴露度都较高,存在对应关系。

(2) 1984—2011年江苏省暴雨洪涝灾害多年平均人口脆弱性为0.05%,年代际间呈现明显下降趋势;年均农作物脆弱性指数为35.3%,呈现显著增长趋势;年均经济脆弱性为0.63%,呈先增加后减少的波动趋势。1991年人口脆弱性、经济脆弱性都较为突出。从人口脆弱性及农作物脆弱性的空间分布情况来看,长江、淮河流域水系沿岸及沿海区域县(市、区)的人口脆弱性及农作物脆弱性较高。

参考文献:[1]尹占娥,暴丽杰,殷杰.基于GIS的上海浦东暴雨内涝灾害脆弱性研究[J].自然灾害学报,2011,20(2):29-35.

[2]孟翠丽,匡昭敏,李莉,等.基于GIS的广西暴雨灾害风险实时评估技术研究[J].中国农学通报,2013,29(26):184-189.

[3]任洪玉,肖翔,陈小平,等.山洪灾害防治与水土保持相互联系探讨[J].长江科学院院报,2015,32(3):73-76.

[4]焦圆圆,谢志高.深圳市暴雨洪涝灾害风险评估与区划[J].中国农村水利水电,2014,(1):77-85.

[5]路明浩,程先富.洪水灾害风险评价研究综述[J].四川环境,2010,19(6):127-132.

[6]王雪臣,冷春香,冯相昭,等.长江中游地区洪涝灾害风险分析[J].科技导报,2008,26(2): 61- 66.

[7]蒋新宇,范久波,张继权,等.基于GIS的松花江干流暴雨洪涝灾害风险评估[J].灾害学,2009,24(3):51-56.

[8]万君,周月华,王迎迎,等.基于GIS 的湖北省区域洪涝灾害风险评估方法研究[J].暴雨灾害, 2007,26(4):328- 333.

[9]田心如,姜爱军,高苹,等.江苏省典型年梅雨洪涝灾害对比分析[J].自然灾害学报,2005,14(5):8-13.

[10]田心如,姜爱军,高苹,等.江苏省梅雨及其灾害影响评估分析[J].灾害学,2004,19(1):40-45.

[11]王博,崔春光,彭涛,等.暴雨灾害风险评估与区划的研究现状与进展[J].暴雨灾害,2007,26(3):281-286.

[12]Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of Working Groups Ⅰ and Ⅱ of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].Cambridge:Cambridge University Press,2012:2-18.

[13]姜蓝齐,马艳敏, 张丽娟,等.基于GIS的黑龙江省洪涝灾害风险评估与区划[J].自然灾害学报,2013,22(5):238-246.

[14]葛 鹏,岳贤平.洪涝灾害承灾体易损性的时空变异:以南京市为例[J].灾害学,2013,28(1):107-111.

[15]王艳君,高超,王安乾,等.中国暴雨洪涝灾害的暴露度与脆弱性时空变化特征[J].气候变化研究进展,2014,10(6):391-398.

[16]郑菲,孙诚,李建平.从气候变化的新视角理解灾害风险、暴露度、脆弱性和恢复力[J].气候变化研究进展,2012,8(2):79-83.

[17]黄红铸,崔玉娟,叶瑜,等.江浙沪地区历史重大洪涝灾害情景下的人口和GDP物理暴露量分析[J].长江流域资源与环境,2013,22(6):801-807.

[18]龙鑫,成升魁,甄霖,等.水土资源对旱涝灾害的承险脆弱性研究方法探讨[J].资源科学,2010, 25(3):1000-1005.

[19]徐新华.淮河流域1991年洪水水毁工程情况及分析[J].水利水电技术,1992,(12):2-4.

[20]兴化市水务局.兴化市水利现代化规划报告及分年实施方案[EB/OL]. (2011-12-01)[2015-03-01].http:∥xxgk.xinghua.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web17/site/art/2011/12/1/art_640_15712.html.

(编辑:占学军)

收稿日期:2015-04-13;修回日期:2015-05-08

基金项目:全球变化研究国家重大科学计划项目(2012CB955903)

作者简介:王豫燕(1990-),女,河南新乡人,硕士研究生,主要从事气候变化对水资源影响的研究,(电话)13776505106(电子信箱)810719868@qq.com。 通讯作者:王艳君(1978-),女,湖南永州人,副教授,主要从事气候变化对水资源影响的研究,(电话)13913981575(电子信箱)yjwang78@163.com。

doi:10.11988/ckyyb.20150291

中图分类号:X43

文献标志码:A

文章编号:1001-5485(2016)04-0027-06

Spatial-temporal Characteristics of Exposure and Vulnerability toFlood Disaster in Jiangsu Province

WANG Yu-yan1,2, WANG Yan-jun1,2, JIANG Tong1,2,3

(1.Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disaster, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing210044, China; 2.School of Geography and Remote Sensing,Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing210044, China; 3.National Climate Center,China Meteorological Administration, Beijing100081, China)

Abstract:According to historical flood disaster data and social economic data in Jiangsu Province from 1984 to 2011, we analyzed the characteristics of disaster exposure from aspects of disaster area, population exposed to disaster, and crop exposed to disaster. Also we analyzed the disaster vulnerability from aspects of population vulnerability, crop vulnerability and economic vulnerability. Results show that from 1984 to 2011, the annual average area exposed to disaster was 28 000 km2, population exposed to disaster 2.275 million people, and crop exposed to disaster 4484.3 km2 in Jiangsu Province. The disaster area and population exposure showed a trend of increasing, and crop exposure showed a trend of decreasing after increasing. The areas with the highest exposure were mainly distributed along the Yangtze River and Huaihe River Basin and in the coastal counties (cities, regions). The annual average population vulnerability, crop vulnerability and economic vulnerability was 0.05%, 35.3%, and 0.63%, respectively. Population vulnerability was low and showed a decreasing trend, whereas crop vulnerability showed an increasing trend, and economic vulnerability decreased after increasing first.

Key words:flood disaster; vulnerability; exposure; spatial-temporal change; Jiangsu Province

2016,33(04):27-32,45