基于InVEST模型的岩溶山区公路沿线生境质量时空变化

郜红娟,张朝琼,蔡广鹏

(1.贵州师范学院 地理与旅游学院,贵州 贵阳 550018;2.贵州师范大学 地理与环境科学学院,贵州 贵阳 550001)

基于InVEST模型的岩溶山区公路沿线生境质量时空变化

郜红娟1,张朝琼2*,蔡广鹏2

(1.贵州师范学院 地理与旅游学院,贵州 贵阳550018;2.贵州师范大学 地理与环境科学学院,贵州 贵阳550001)

摘要:评估生境质量时空变化,为生物多样性保护和资源合理利用提供参考。以贵州省麻江县省道S309为例,基于1992年、2012年土地利用数据,利用InVEST模型对1992~2012年公路沿线生境质量变化进行分析。结果表明:1992~2012年,耕地和未利用地面积减少,有林地、灌木林、草地、城镇工矿用地、农村居民点和水域面积增加。10年间,省道S309公路麻江段沿线生境质量指数增加0.07,公路东、西段生境质量高于中段,各坡度和距离梯度带生境质量均呈增加趋势。城镇化、退耕还林还草工程、地形等是影响山区公路沿线生境质量变化的重要因素。

关键词:生境质量;土地利用变化;InVEST模型;公路沿线

随着人类活动加剧,全球范围内物种消亡速度不断加速,生物多样性危机日益加剧[1]。生物多样性保护成为人们关注的热点。作为生物多样性保护研究的基础,生境质量评估日益受到国内外学者的关注。目前,国内外生境质量评估研究主要通过建立生境评价指标体系评估生境质量,如杨建强等从海洋生物栖息的水环境、沉积环境和典型物种的生物质量等方面,构建海洋生境质量评价指标体系,并对莱州湾生境质量进行了评估[2]。研究对象主要集中河流生境、野生动植物、海洋、土壤等。王琼等以蒲河流域为例对河流生境质量进行了评价[3]。赵志轩等对白洋淀东方大苇莺繁殖生境质量进行了评价[4];宋利臣等以大兴安岭为例对火烧林地土壤生境质量进行了评价[5],然而当前研究很少关注公路沿线这一人类剧烈活动区域生境质量状况。

受地形影响,山区公路沿线多为人类活动剧烈地区[6],在快速经济发展作用下,人类活动势必对公路沿线动植物生存环境产生威胁,同时在退耕还林还草工程影响下,山区自然植被大量恢复提高了其生态环境质量[7]。然而人类活动对公路沿线生境质量产生何种影响还不清楚。因此,研究以贵州省麻江县309省道麻江段为例,利用InVEST模型,对1992~2012年该段公路沿线生境质量变化进行分析,以期为公路沿线生物多样性保护和资源合理利用提供区域研究信息。

1研究区概况

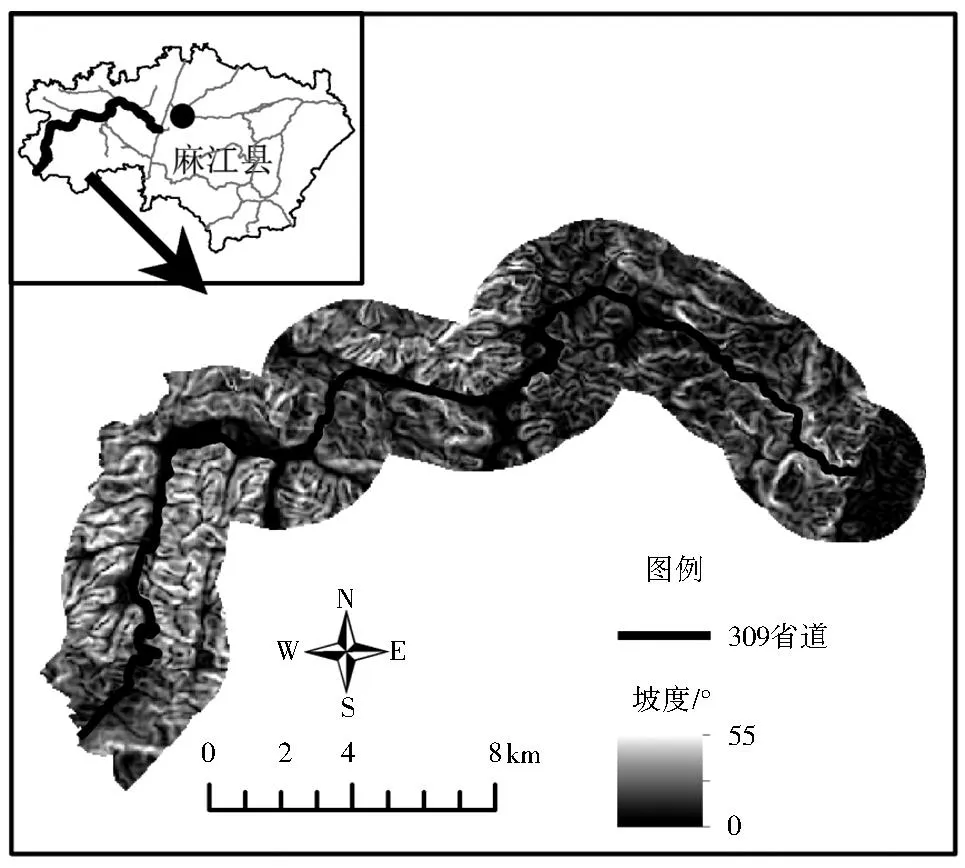

麻江县地处贵州省中部,清水江上游,位于107°18′~107°53′E、26°17′~26°37′N,地势西高东低、南高北低,处于云贵高原向湘桂丘陵过渡的斜坡地带[8]。309省道麻江段位于县域西部,全长约50km(图1),从东至西经过杏山镇、景阳乡、谷硐镇、坝芒乡。公路沿线地貌以中山峡谷为主,地形起伏大,坡度介于0~55°之间。气候属亚热带季风湿润气候,年平均气温14℃,年降雨量约1 300mm[6]。

图1 研究区位置图Fig.1 Location of study area

2 数据来源与研究方法

2.1数据来源及处理

研究数据包括土地利用数据和坡度数据,土地利用数据来源于麻江县国土资源局土地利用更新数据库。土地利用类型划分耕地、有林地、灌木林、草地、城镇工矿用地、农村居民点、水域和未利用地等8类。坡度数据来源于全球科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://datamirror.csdb.cn)提供的ASTER GDEM数据,精度30×30m。根据研究区特点及已有研究文献[6]将公路影响范围界定为沿线2km,并利用ArcGIS软件,将公路影响范围划分为<200m、200~500m、500~1 000m、1 000~1 500m和1 500~2 000m等5个距离梯度;将公路影响范围坡度划分为<5°、5~10°、10~15°、15~20°、20~25°、25~30°和>30°等7个坡度梯度。

2.2研究方法

InVEST模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs)(www.naturalcapitalproject.org)是美国斯坦福大学、世界自然基金会和大自然保护协会2007年开发,专门用于多种生态系统服务功能评估,模型具有输入数据少、实现空间表达等优势。模型已广泛应用于世界各地生态系统服务评估[9,10]。其中,InVEST模型生物多样性模块以土地利用数据为基础,利用生态系统生境适宜性、威胁地类影响距离与权重、威胁地类对生境影响敏感性进行生境质量评估。

InVEST模型生物多样性模块的基本原理是:1)将各土地利用类型等同于生态系统类型,并根据各地类受人类干扰强度划分为人为地类与自然地类。人为地类是指影响生境质量的威胁地类。根据研究区土地利用分类特点,将耕地、城镇工矿用地和农村居民点归为受人类干扰较强的人为地类。将有林地、灌木林、草地、水域和未利用地归为受人类干扰较小的自然地类;2)根据各生态系统类型对动植物生存适宜性,利用专家打分和相关文献[11,12],得到各生态系统类型生境适宜分值。一般情况,自然地类生境适宜性高于人为地类生境适宜性。3)利用专家打分和相关文献研究[13-16],获得威胁地类的最大影响距离、权重及威胁地类对生境影响敏感度。见表1和表2。该模型生境质量指数计算公式表达为:

(1)

(2)

(1)、(2)式中:Qxj为生境质量指数;Hj为生境适宜度指数;Dxj为生境退化程度;Z等于2.5;k等于栅格单元分辨率一半;Wr为威胁地类权重;ry为威胁地类个数;irxy为胁迫因子对生境质量的胁迫水平;βx为保护法律到达度,由于研究区域不涉及保护区,故βx未考虑;Sjr为威胁地类对生境影响敏感度。

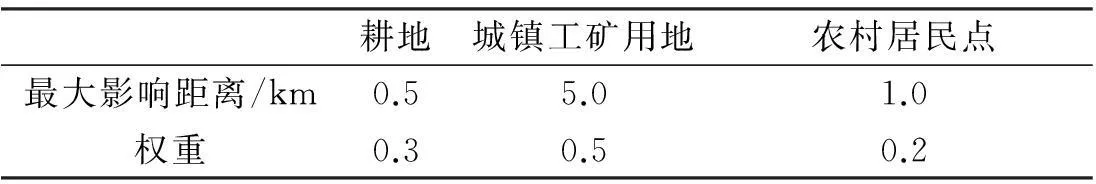

表1 威胁地类最大影响距离及权重

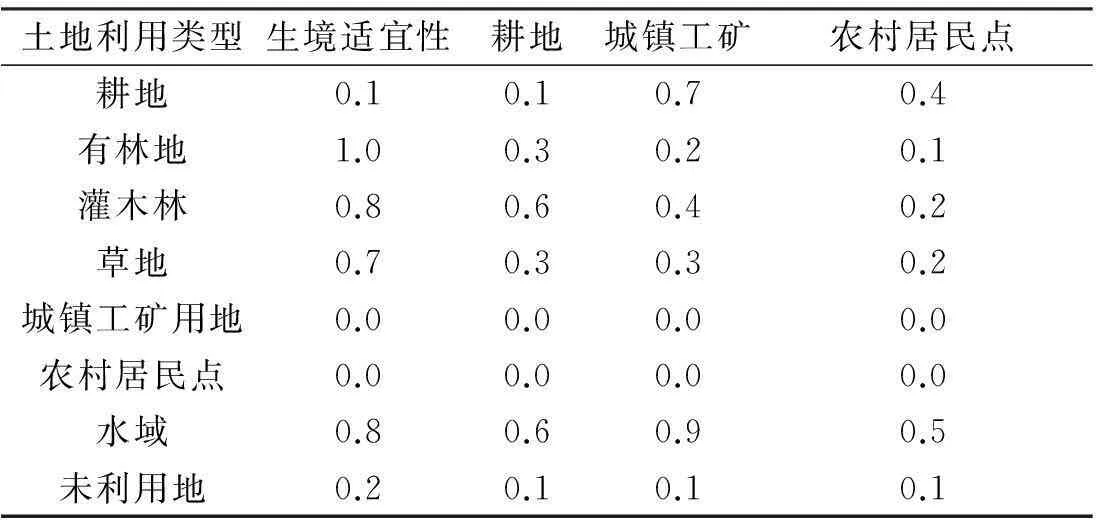

表2 生态系统对威胁地类的敏感度

3结果与分析

3.1土地利用变化

3.1.1土地利用总体变化

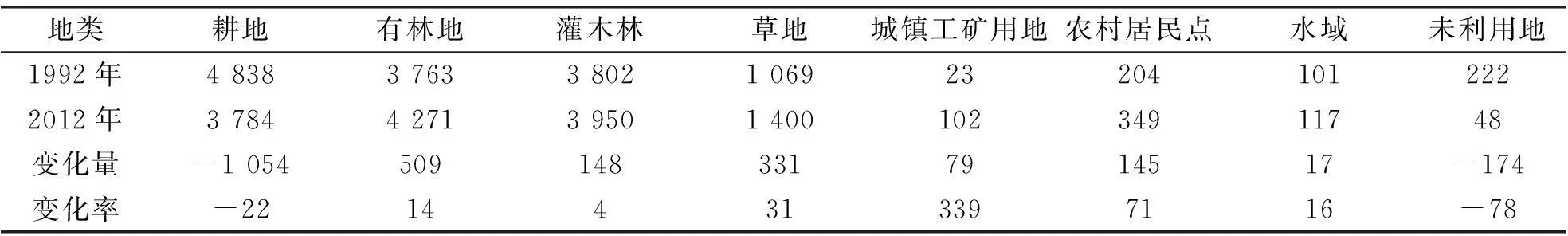

1992~2012年,评价区域耕地和未利用土地面积呈下降趋势,有林地、灌木林、草地、城镇工矿用地、农村居民点和水域面积呈增加趋势。其中,耕地面积下降较大,有林地和草地面积增加较大,灌木林和农村居民点面积增加居中,城镇工矿用地和水域面积增加较小。从变化率看,城镇工矿用地面积增加幅度较大,其他地类变化幅度相对较小。详见表3。

表3 1992~2012年公路沿线土地利用变化

3.1.2距离梯度带上的土地利用变化

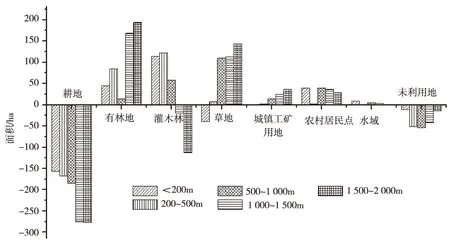

1992~2012年,各距离梯度带上,耕地和未利用地面积降低,有林地、城镇工矿用地、农村居民点、水域面积增加,灌木林地和草地面积有增加有减少,其中,耕地和有林地变化在1 000~2 000m距离梯度较大,灌木林在0~500m和1 500~2 000m距离梯度变化较大,草地在500~2 000m距离梯度变化较大,其他地类变化在各距离梯度带差异较小。见图2。

3.1.3坡度梯度带上的土地利用变化

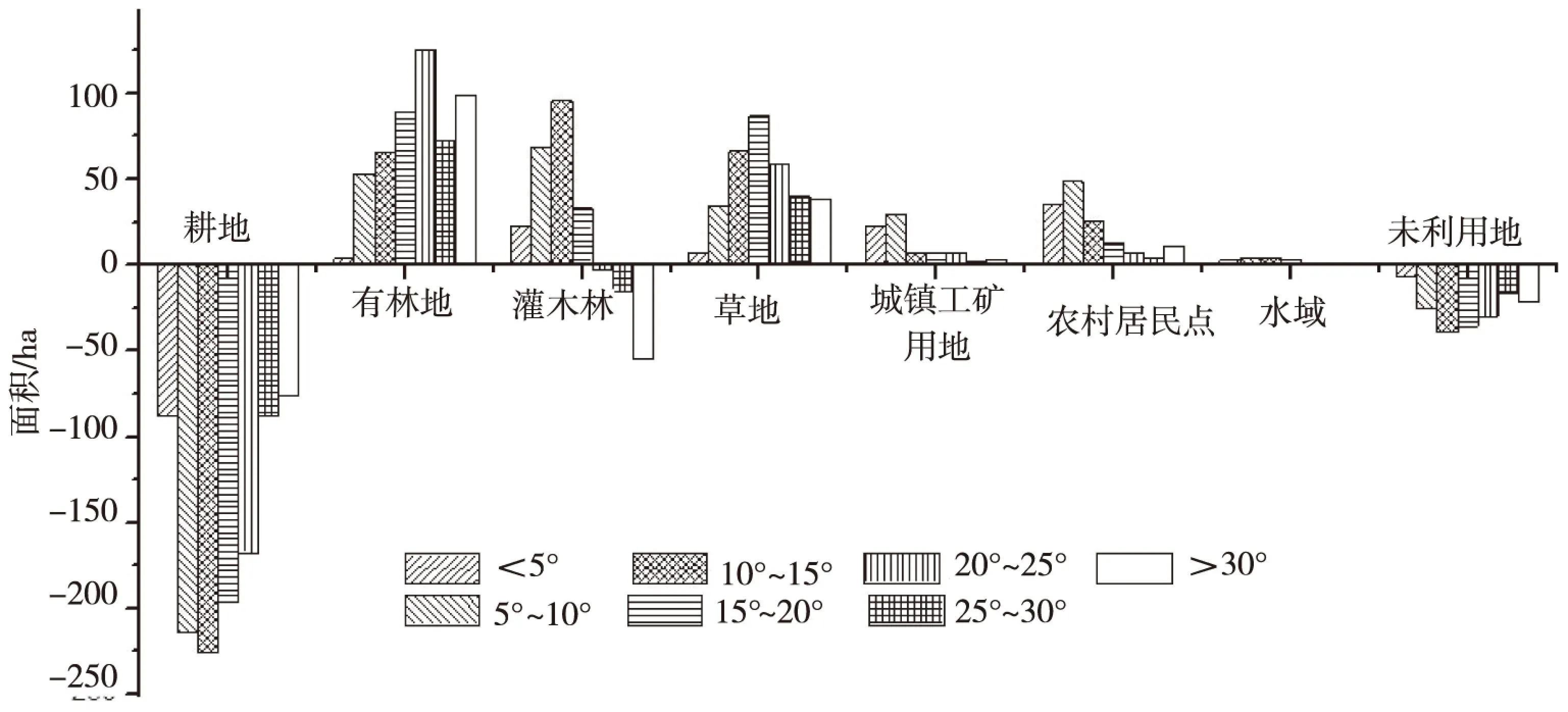

1992~2012年,在坡度梯度带上,耕地和未利用地面积减少,有林地、草地、城镇工矿用地、农村居民点和水域面积增加;灌木林有增有减,其中,耕地变化在5~25°较大,有林地、草地和未利用地变化在>5°较大,灌木林变化在5~15°和>30°较大,城镇工矿用地和农村居民点变化在<10°较大,各梯度带水域变化均较小。见图3。

3.2生境质量变化

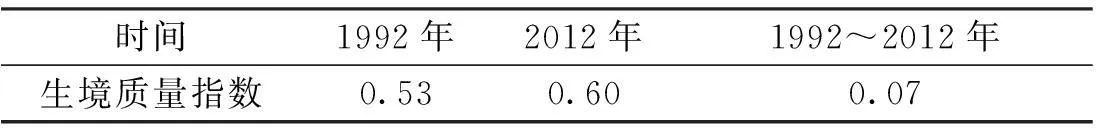

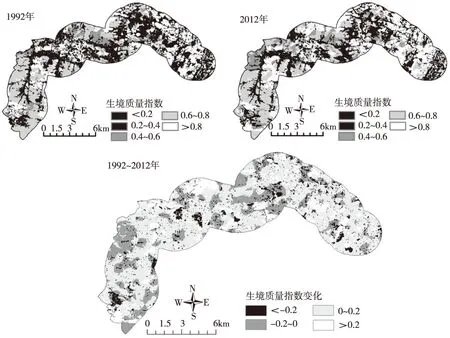

研究区域生境质量指数由1992年的0.53增加到2012年0.60,增加了0.07(表4)。1992年和2012年生境质量空间格局呈东段和西段较高,中段较低特点。东段和西段生境质量多大于0.6,中段生境质量多小于0.6。10年间,公路沿线大部分地区生境质量呈增加趋势,大部分地区增加幅度介于0~0.2之间,增加幅度>0.2的区域主要分布中段和东段。生境质量下降区域集中中段和西段部分地区,仅有零星地区生境质量下降幅度>0.2(图4)。

图2 1992~2012年公路沿线土地利用在距离梯度上的变化Fig.2 Land use change along the road in distance gradients from 1992 to 2012

图3 1992~2012年公路沿线在坡度梯度上的土地利用变化Fig.3 Land use change along the road in slope gradients from 1992 to 2012

表4 1992~2012年公路沿线生境质量指数整体变化

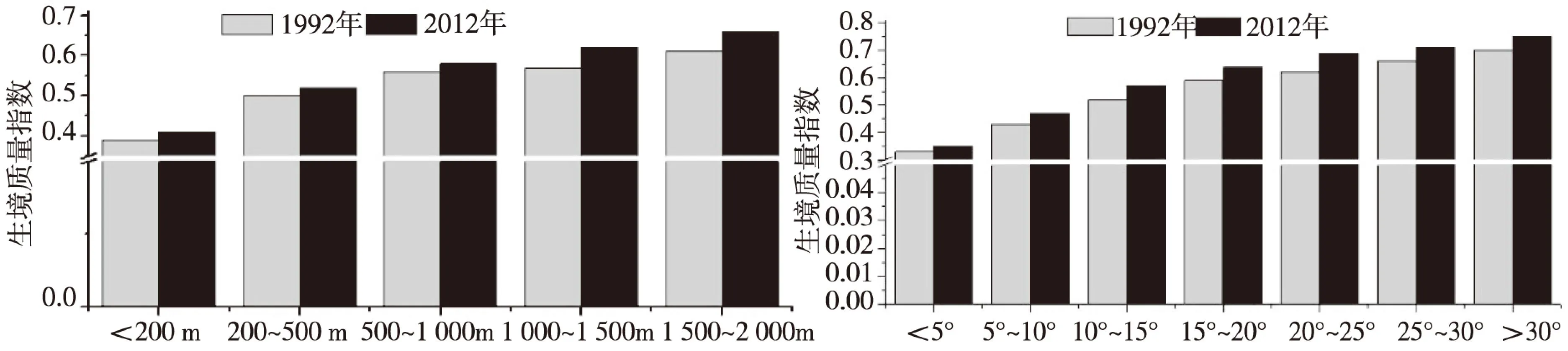

公路影响范围内,随着距离增加生境质量越高。10年间,各距离缓冲区生境质量均呈增加趋势,其中距离公路沿线1 000~2 000m区域生境质量增加幅度较大,而沿线0~1 000m区域生境质量增加幅度较小。公路影响范围内,随着坡度增加生境质量越高。10年间,各坡度梯度带生境质量均呈增加趋势,其中公路沿线>5°坡度带生境质量增加幅度较大,而<5°坡度带生境质量增加幅度较小(图5)。

图4 1992~2012年公路沿线生境质量空间格局变化Fig.4 Spatial pattern change of habitat quality along the road from 1992 to 2012

图5 1992~2012年公路沿线生境质量变化在距离和坡度梯度带上的变化Fig.5 Change of habitat quality along the road in distance and slope gradients from 1992 to 2012

4讨论与结论

4.1结论

1992~2012年,研究区域耕地和未利用地面积呈下降趋势,这在各距离和坡度梯度带上均有所体现。有林地、灌木林、草地、城镇工矿用地、农村居民点和水域面积呈增加趋势,其中,灌木林地和草地在各距离或坡度梯度带上有增加有减少,其他地类在各距离和坡度梯度带上均呈增加趋势。10年间公路沿线大部分地区生境质量呈增加趋势,生境质量指数增加0.07,生境质量空间格局呈东段和西段较高,中段较低特点。公路影响范围内,随着距离和坡度增加生境质量越高,公路沿线距离1 000~2 000m,坡度>5°梯度带生境质量增加幅度较大,距离0~1 000m和坡度<5°梯度带生境质量增加幅度较小。

4.2讨论

在退耕还林还草工程作用下,公路沿线耕地大幅减少,有林地、灌木林和草地等自然植被快速增加,这提高了公路沿线生态环境质量,进而使其生境质量呈增加趋势。然而,由于该区是我国西部大开发区域,快速经济发展和城镇化使城镇工矿用地和农村居民点等地类大幅增加,加之城镇工矿用地和农村居民点影响距离和权重相对较大,这使公路沿线部分地区生境质量呈下降趋势。另外,在退耕还林还草工程影响下,各距离和坡度梯度带自然植被均呈增加趋势,这使各距离和坡度梯度带生境质量均呈增加趋势,然而,由于山区公路多沿河谷分布,公路两侧山地成为退耕还林还草工程优先区域,其自然植被恢复程度较好,因此,公路沿线距离>1 000m,坡度>5°的区域生境质量提高相对较大。相反,在地形约束下,人类活动多集中距离公路较近,地形相对平坦的河谷地区,退耕还林还草工程影响相对较小,公路沿线距离<1 000m,坡度<5°区域的生境质量提高相对较小。

参考文献:

[1] 刘红玉,李兆富,白云芳.挠力河流域东方白鹳生境质量变化景观模拟[J].生态学报,2006,26(12):4007-4013.

[2] 杨建强,朱永贵,宋文鹏,等.基于生境质量和生态响应的莱州湾生态环境质量评价[J].生态学报,2014,34(1):105-114.

[3] 王琼,范志平,李法云,等.蒲河流域河流生境质量综合评价及其与水质响应关系[J].生态学杂志,2015,34(2):516-523.

[4] 赵志轩,严登华,耿雷华,等.白洋淀东方大苇莺繁殖生境质量评价[J].应用生态学报,2014,25(5):1483-1490.

[5] 宋利臣,何平平,崔晓阳.大兴安岭重度火烧林地土壤生境质量综合评价[J].生态学杂志,2015,34(8):2353-2361.

[6] 郜红娟,罗绪强,韩会庆,等.贵州山区公路沿线生态系统服务价值变化[J].南京林业大学学报(自然科学版)2016,40(1):135-141.

[7] 朱敏.气候变化背景下白马雪山生境质量评估研究[D/OL].昆明:昆明理工大学,2012:57[2015-10-03].http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx.

[8] 郜红娟,张朝琼,蔡广鹏,等.基于GIS的岩溶山区农村居民点用地适宜性评价[J].水土保持研究,2015,22(2):200-203.

[9] 唐尧,祝炜平,张慧,等.InVEST模型原理及其应用研究进展[J].生态科学,2015,34(3):204-208.

[10]王雅,蒙吉军,齐杨,等.基于InVEST模型的生态系统管理综述[J].生态学杂志,2015,34(12):3526-3532.

[11]包玉斌,刘康,李婷,等.基于InVEST模型的土地利用变化对生境的影响——以陕西省黄河湿地自然保护区为例[J].干旱区研究,2015,32(3):622-629

[12]吴健生,张理卿,彭建,等.深圳市景观生态安全格局源地综合识别[J].生态学报,2013,33(13):4125-4133

[13]杜世勋,荣月静.基于InVEST模型山西省土地利用变化的生物多样性功能研究[J].环境与可持续发展,2015,40(6):65-70.

[14]白健,刘健,余坤勇,等.基于InVEST-Biodiversity模型的闽江流域生境质量变化评价[J].中国科技论文,2015,10(15):1782-1788.

[15]孙传谆,甄霖,王超,等.基于InVEST模型的鄱阳湖湿地生物多样性情景分析[J].长江流域资源与环境,2015,24(7):1119-1125.

[16]TALLIS H T,RICKETTS T,NELSON E, et al. InVEST1.005 beta User’s Guide[M].Stanford:The Natural Capital Project,2010.

文章编号:1004—5570(2016)03-0007-06

收稿日期:2016-03-08

基金项目:国家自然科学基金项目(31100187)

作者简介:郜红娟(1981-),女,讲师,研究方向:自然资源开发与区域规划研究,E-mail:cgp1963@126.com. *通讯作者:张朝琼(1965-),女,教授,研究方向:3S技术应用与土地利用规划管理,E-mail:qzhang714@163.com.

中图分类号:F301.2

文献标识码:A

Spatial and temporal variation of habitat quality along the road in karst mountainous based on the InVEST model

GAO Hongjuan1,ZHANG Chaoqiong2*,CAI Guangpeng2

(1.College of Geography and Tourism, Guizhou Normal College, Guiyang, Guizhou 550018,China; 2.College of Geography and Environmental Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang,Guizhou 550001,China)

Abstract:Exploring the spatial-temporal change of habitat quality will provide a scientific reference for biodiversity protection and reasonable utilization of resources. Taking 309 provincial road in Majiang county of Guizhou province, the study analyzed the habitat quality change along the road in mountainous from 1992 to 2012 utilizing InVEST model based on land use data for 1992 and 2012. Cultivated land and unused land area decreased while forestland, shrub, grassland, urban and industrial land, rural settlements and water body area increased from 1992 to 2012. Habitat quality along 309 provincial road in Majiangcountyincreased by 0.07 from 1992 to 2012. Habitat quality in east and west parts of road was greater than central part. Habitat quality increased in slope and distance gradients. Urbanization, Green for Grain Project and terrain are important factors affecting habitat quality changes along the road in mountainous.

Key words:habitat quality; land use change; InVEST model; along the road