陶寺遗址

——中原地区最早出现的王国都城所在地

□李伯谦

陶寺遗址

——中原地区最早出现的王国都城所在地

□李伯谦

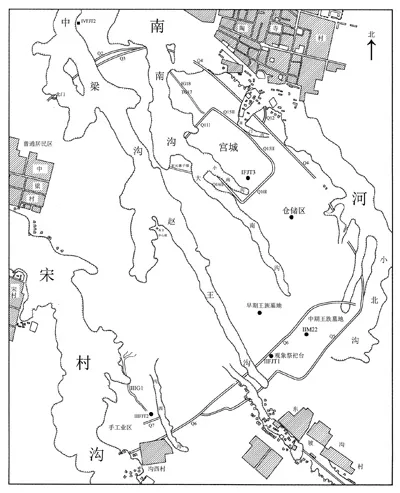

位于山西省襄汾县的陶寺遗址,从1978年开始发掘至今已有38年的历史。通过几代考古学者的辛勤工作,已揭露出一个面积达300万平方米的特大型聚落。在这个聚落址上,发现了面积20万平方米的宫城和面积280万平方米的外廓城及东南小城(图一)。宫城位于城内偏北部,已钻探和发掘出十多座宫殿基址,最大的一座面积有8000平方米,还发现了石柱础;外廓城内,西北部是从事农业的普通居民区,东南部是官营手工业作坊区,宫城外侧东部是官府仓储区,宫城南部有下层贵族墓葬区;东南小城是特设的一个区域,内有中期王陵区,发现有以M22为代表的、随葬多个玉钺、彩绘陶器、Z形石刀等高等级物品的多座大墓 (图二),其西邻是郊天祭日的祭祀区,即观象台及其附属设施(图三);城外北偏西处,是祭祀地祇的“泽中方丘”。显然,陶寺遗址不仅有大型城址,而且从遗迹的分布看有明确的功能分区。除此之外,陶寺尚发现有铜铃、齿轮形环等铜器(图四),朱书陶文(图五),测日影定“地中”的圭尺(图六)以及石磬、陶鼓等用于仪节的乐器。

图一 陶寺中期城址平面图

图二 陶寺中期王墓M22

图三 陶寺遗址观象台

恩格斯说“国家是文明的概括”。“国家”是政治上的术语,我们不可能从考古学上找到“国家”,却能够通过考古找到国家存在的某些物化表征。我在“全国首次聚落考古的理论与实践研讨会”上提出从考古学上判定文明和国家形成的十项标准,主要是城址、宫殿、大墓、金属器、礼仪建筑、专用兵器、官营作坊、外来居民、外来贵重物品等的存在与否[1],以之与陶寺的发现相比照,可谓密合无间。由此我坚信:陶寺遗址是一处大型都邑遗址,陶寺的上述种种发现表明,它反映出来的已经是科学意义上的“国家”景象,据14C测定,它就是距今4100年左右的一个国家都城所在地。

中国考古学会原理事长苏秉琦曾将中国古代国家的发展分为古囯—方国—帝国三个阶段[2],他所说的方国即是我理解的王国。关于古国,苏先生在刊于1986年《辽宁文物学刊》创刊号上的《辽西古文化古城古国——试论当前考古工作重点和大课题》一文中明确指出,“古国指高于部落之上的、稳定的、独立的政治实体”[3],当时他心目中的古国是指红山文化牛河梁遗址中的坛、庙、冢。我认同苏先生关于古国的概念,也觉得以牛河梁遗址为代表的红山文化已进入古国阶段。其实,还应该加上安徽含山凌家滩、河南灵宝铸鼎原西坡等遗址,从它们呈现出来的面貌观察,虽然已存在社会分层、阶级分化,但以军权为支撑的王权并不怎么突出,尚未达到王权国家的高度。 陶寺则不同,用我们提出的十项标准来衡量,陶寺项项不缺,而且涉及政治方面的诸项尤为突出。显然,陶寺已较前述几个古国向前跨了一步,迈入了王国阶段。河南偃师二里头遗址是学术界公认的进入王国阶段的早期国家的代表,以陶寺和二里头比较,陶寺虽较二里头早300多年,但从国家形成的标准来看,两者似乎并无质的差别,如果二里头是王国,陶寺亦应属于王国。2015年4月在山西临汾召开的“尧文化暨德廉思想研讨会”上,我提交了《略论陶寺遗址在中国古代文明演进中的地位》[4]一文,明确提出“陶寺遗址是黄河流域中游的中原地区最早出现的一个科学意义上的国家——王国的都城所在地”,而这个都城就是文献上讲的“尧都平阳”的平阳。

图四 陶寺铜器

图五 朱书陶文扁壶

图六 圭尺全貌

注释:

[1]李伯谦:《关于文明形成的判断标准问题》,《中国聚落考古的理论与实践(第一辑)——纪念新砦遗址发掘30周年学术研讨会论文集》,科学出版社,2010年;后收入李伯谦《文明探源与三代考古论集》,文物出版社,2011年。

[2]苏秉琦:《国家起源与民族文化传统(提纲)》,《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[3]苏秉琦:《辽西古代古城古国——试论当前考古工作重点和大课题》,《辽海文物学刊》1986年创刊号;后收入《华人·龙的传人·中囯人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[4]李伯谦:《略论陶寺遗址在中国古代文明演进中的地位》,《帝尧之都中华之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年。

(作者单位北京大学震旦古代文明研究中心)

[责任编辑 张锴生]