略谈郑州地区旧石器考古几项新发现

□王幼平

略谈郑州地区旧石器考古几项新发现

□王幼平

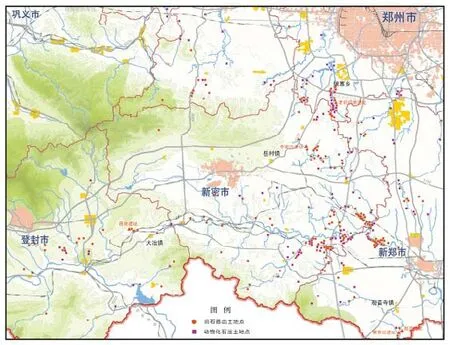

郑州地区旧石器时代遗址分布图

郑州地处中原核心地区。早在20世纪50年代,就有郑州商城发现,70年代之后又有裴李岗文化发现。从一系列重要的夏商周至新石器时代文化的发现与研究,郑州地区一直是探索华夏文明形成与发展课题的重要区域。然而在裴李岗文化发现之后很长一段时间内,有关时代更早的新石器到旧石器时代晚期之间的史前文化存在线索一直没有被发现。寻找更早的史前文化,填补旧、新石器时代之间的空白,探索中华文明形成的源头,是在本地区工作的考古工作者长期探索的课题。近年来,郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院合作,在郑州地区连续开展考古发掘与调查工作,发现发掘了一系列晚更新世到全新世早期的史前考古遗存,为探讨上述课题提供了新契机。

一、李家沟遗址的发现

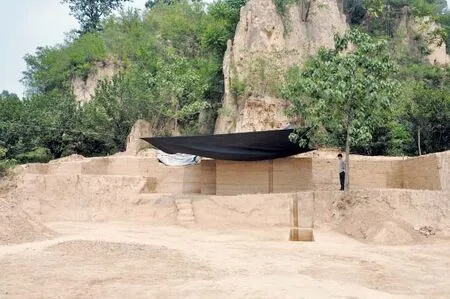

为了寻找比裴李岗文化更早的史前文化遗存,填补中原地区旧石器向新石器时代过渡阶段的空白与缺环,2009年秋季,郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院合作发掘了新密李家沟遗址。从2009年8月底到2010年5月,共在李家沟遗址发掘揭露100平方米,发现不仅有旧石器时代晚期的石片石器与细石器遗存,还发现其上叠压着新石器时代早期文化层,完整地揭露出从旧石器向新石器时代过渡阶段的连续剖面。

李家沟遗址位于郑州西南的新密岳村镇,该处地形为低山丘陵区,海拔高约200米,附近黄土堆积发育。遗址坐落在属于淮河水系的椿板河左岸以马兰黄土为基座的2级阶地堆积的上部。发掘探方分南北两区。其主剖面均包括了从旧石器时代晚期至新石器时代早期的地层堆积。北区的文化层厚约3米,从上向下共分7层。第1至3层为近代堆积;第4至6层为新石器时代早期堆积,发现数量较多的陶片、石制品与动物骨骼碎片等;第7层是仅含打制石器的旧石器文化层。南区的地层堆积自上而下亦可分为7层,第1层为扰土层;第2、3层为裴李岗文化层;第4层为棕黄色砂质黏土,未见文化遗物;第5层与北区5、6层相同,为新石器早期文化层;第6层的发现最为丰富,含船形、柱状等类型的细石核与细石叶等典型的细石器文化遗存;第7层为次生马兰黄土层。综合观察南北两区剖面的层位序列,可以清楚地见本地区从旧石器时代晚期向新石器时代过渡的地层关系。

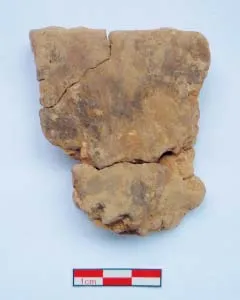

李家沟的旧石器文化有属于旧石器时代晚期之初的石片石器工业的少量石制品,但更丰富的是属于旧石器时代晚期之末的细石器遗存。后者主要发现有船形和柱状细石器技术剥取的细石核与细石叶。石器组合包括端刮器、边刮器、琢背刀、石镞、雕刻器等。这些精致石器刃口锋利,轻巧便携,是便于长途奔袭、狩猎使用的工具组合。这些工具所使用的原料也多是不见于本地的优质燧石,是远距离采集运输所得。在典型的细石器以外,还发现仅经过简单磨制加工的石锛,以及烧制火候较低、表面无装饰的夹粗砂陶片。

李家沟遗址新石器文化层明显增厚。除了数量众多的文化遗物,北区还发现有石块聚集区等遗迹。遗迹中心由磨盘、石砧与多块扁平石块构成。间或夹杂着数量较多的烧石碎块、陶片以及动物骨骼碎片等。带有明显人工切割痕迹的食草类动物长骨断口,清楚显示遗迹区进行过加工动物骨骼的活动。大量烧石的存在则说明这里亦具有烧火的功能。还发现属于新石器时代早期200多片陶片。陶片均为夹粗砂陶。陶片颜色有浅灰黄色、红褐色等。部分陶片的质地较坚硬,显示其烧成火候较高。这批陶片虽然包括多件不同陶器的口沿部分,但器形却很单一,均为直口筒形类器物。新石器阶段的细石器技术明显衰落,基本不见刻意修整的精制品。这些发现前所未见,很多学者将其命名为李家沟文化。

在李家沟文化之上,还有少量裴李岗文化遗存的发现。所以从石片石器、细石器再到李家沟文化和裴李岗文化,这样非常难得见到的“四叠层”,清楚地展示了郑州以及中原地区从旧石器到新石器时代发展的历程。

二、西施遗址的石叶遗存

1.李家沟遗址远景

2.石锛

3.陶片

石叶一直是认识旧石器时代晚期文化与现代人行为的标志性文化遗存。石叶技术与产品在旧大陆西侧旧石器时代晚期一直占据着主导地位,以至于成为这些地区旧石器时代晚期文化的代名词。然而,在我国及东亚大陆,除了地处西北的宁夏灵武水洞沟遗址有典型的石叶工业的发现,石叶遗存在其他地区一直鲜有发现。2010年5月至7月,由郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院联合发掘的西施遗址,以及近年来在该遗址附近地区连续工作新发现的石叶遗存,很清楚地改写了石叶技术在中国及东亚地区发现与分布的历史。为认识该地区旧石器晚期文化发展,特别是现代人行为的出现与发展等史前考古学重大课题提供了非常重要的新资料。

西施旧石器遗址位于登封市大冶镇西施村南,嵩山东麓的低山丘陵区,埋藏在洧水河上游左岸的2级阶地上马兰黄土堆积中。该遗址发掘出土石制品8500余件,更重要的是发现有生产石叶的加工场遗迹。遗址堆积分为两大层:上层为表土层,下层为马兰黄土堆积,马兰黄土层厚达3米,在其下部发现厚度约20厘米的密集的旧石器文化遗存。地层堆积中未发现有显著的水流作用后遗留的痕迹。石制品本身也没有明显的磨蚀痕迹,应为原地埋藏。遗址附近黄土堆积发育,局部有燧石条带出露,为当时人类生产石叶提供了原料来源。

石叶加工的主要空间位于发掘区的东北部,石制品密集分布在南北长约6米、东西宽近4米的范围内。大部分标本在剖面上也很集中,主要分布在上下20厘米左右的范围内。石制品种类包括石锤、石核、石片、石叶、细石叶、工具,以及人工搬运的燧石原料等。数量更多的是石器生产的副产品,即断、裂片、断块、残片与碎屑等。这些石制品及其分布状况,清楚地展示出该遗址石器加工的技术特点,完整地保留了石叶生产的操作链。出土石制品的组合,包括石核与石片等可以拼合,以及石制品主要堆积的厚度有限等特点,均说明该遗址的使用时间很有限。当时人类利用附近富集的燧石原料,集中生产石叶与石叶石核。并将适用的石叶以及石叶石核带离遗址去其他地点使用。

该遗址出土的各类石片有近千件之多,而其中的典型石叶所占比例高达二成以上。石叶石核或石叶石核的断块两者占绝大部分。普通石核则很少见。还有数量较多的再生台面石片以及带背脊的冠状石叶的发现。成品工具数量很少,类型包括端刮器、边刮器、雕刻器、尖状器等,并以端刮器为主。除了大量的石叶石核与石叶,该遗址还出土了数件细石核和一些细石叶。细石核呈柱状,表面留有连续剥取细石叶的多个片疤。细石叶也很典型,只是与石叶保存状况相同,多是带厚背脊或曲度较大,不宜继续加工用作复合工具者。

上述的典型石叶遗存,特别是石叶生产操作链(生产线)的发现,修正了原有的对中国旧石器文化发展模式的认识,即中国及东亚地区只是经历了从模式一(石片/砾石石器)到模式五(细石器)的发展。新发现说明,至少在地处中原核心区的郑州地区晚更新世人类同样具有生产石叶的技术与文化发展阶段。

4.西施遗址发掘现场

三、老奶奶庙及MIS3阶段的遗址群

MIS3是深海氧同位素3阶段的缩写。这一阶段的绝对年代约在距今7到2.5万年,正是现代人出现与发展的关键阶段。新近调查发现郑州地区数以百计的旧石器地点,以及多处已经发掘的旧石器遗址都属于这一阶段。这些新发现既有如2011年以来连续发掘的二七区老奶奶庙遗址类的中心营地遗址,也有如新郑赵庄与登封方家沟等各类临时活动地点。这些中心遗址与临时活动地点构成多个相对独立分布的遗址群,分布在古代河流或湖滨,清楚地反映了MIS3阶段郑州地区古人类的栖居形态与当时的繁荣景象。

老奶奶庙遗址位于郑州市西南郊的樱桃沟景区内,附近有贾鲁河流过。遗址坐落在贾鲁河东岸的黄土台地上。该遗址最主要的发现是多个文化层的连续堆积,并有保存完好的多个火塘成组分布,火塘周围是数量众多的石制品与动物骨骼残片。下文化层的一个活动面可见4处火塘呈半环状分布。在火塘周围也明显分布有丰富的动物骨骼残片与石制品。同时还有石制品明显聚集区,是石器加工场所的遗迹。历年来发掘出土的石制品已近万件,动物骨骼及残片数万件,这些遗物和遗迹的分布情况均说明早期人类曾较长时间居住在此遗址。

新郑赵庄遗址则记录了这一阶段人类生产石器和举行特殊活动的历史。该遗址位于郑州市区以南的新郑市赵庄村北,潩水河东岸第三阶地。2009年10月—12月发掘,出土5000多件石制品及少量动物化石。该遗址最重要的发现是石器加工场与置放象头石堆的遗迹现象。两者位于同一活动面,显然是同一时期活动的遗存。石英制品则主要分布于活动面的北侧,构成一个专门加工石器的工作区。通过对附近地区石器原料的调查发现,石英产地为遗址西部20多公里的具茨山区。来自山区的石英碎块沿潩水顺河而下,可以冲到遗址附近形成砾石。但在遗址内很少发现有石英制品的表面保留有砾石面。这种情况说明赵庄的古代居民大多是远距离运输石料,到赵庄遗址来加工石器。

在石器加工区的南侧,则发现一处由紫红色石英砂岩垒砌的石堆上摆放着古棱齿象头的遗迹。象头骨呈竖立状,由于长期的挤压或受石块的砸击较为破碎;臼齿嚼面朝南,保存完整。大多数石英砂岩制品位于象头骨的下部和周围,互相叠压,形成堆状。而大块的紫红色石英砂岩则明显是直接采自距遗址5公里以外的陉山基岩原生岩层,搬运至此,主要功能并非加工工具,而是围成石头基座,在上面摆置象头。

5.石叶、石核

6.老奶奶庙遗址发掘现场及东壁剖面

四、小结

郑州地区是当代中国及东亚大陆南北与东西交通的枢纽,也是更新世期间早期人类迁徙与文化交流的必经之地。从以上列举的几项近年来郑州地区旧石器时代考古工作可以更清楚地看出,郑州地区的历史悠久,源远流长,不仅表现在宏伟、辉煌的郑州商城与享誉中外史前考古学界的裴李岗等重要发现,而且早在旧石器时代我们的祖先就生活在这片富饶的土地上,留下了清楚的足迹与宝贵的文化遗产。李家沟遗址堆积连续、遗存丰富的剖面完整地记录了中原及邻近地区旧、新石器时代过渡的历史进程,清楚地展示了这一地区狩猎—采集社会向农业社会过渡的独特方式。西施遗址的石叶生产操作链则确切证明,中国及东亚大陆的中部也有确切的石叶生产活动。无论是文化或技术的传播,或是生态适应的选择,西施石叶的发现都为探讨现代人及其行为在中原地区的出现与发展提供了非常重要的新证据。而老奶奶庙等一系列MIS3阶段新发现及其展示的繁荣景象则更真实地反映了中国境内远古人类发展的链条完全没有因为末次冰期的来临而中断,而是承前启后不断发展,为中华文明的形成与发展奠定了坚实的基础。

(作者单位:北京大学考古文博学院)

[责任编辑 赵建春]

- 黄河·黄土·黄种人(华夏文明)的其它文章

- 伊拉克南部古遗址考察见闻

- 石家河赞

- 关于盘龙城商城的几个问题

- 再论东虢国地望

- 黄帝精神的核心是创新

- 郑州商城考古的回顾与前瞻