大汶口文化彩陶图案浅议

□赵 婧 袁广阔

大汶口文化彩陶图案浅议

□赵 婧 袁广阔

前言

大汶口文化以1959年发现的山东泰安大汶口遗址而得名,最早被发现于苏北新沂县的花厅墓地,主要分布于山东及苏北地区[1]。已发现的包含大汶口文化彩陶的遗址主要有位于山东地区的泰安大汶口、兖州王因、邹县野店、曲阜西夏候和位于江淮地区的万北、青莲岗、龙虬庄以及位于黄淮地区的刘林、大墩子等遗址[2]。最新发现含有大汶口文化彩陶的遗址是山东平阴县周河遗址[3]。

自1952年苏北新沂县的花厅墓地被发现以来,随着众多大汶口文化遗址的发掘,越来越多的大汶口文化彩陶向人们展示出其独特的艺术特征与精美的绘画技艺。目前,已有部分学者就大汶口文化彩陶进行了专门的研究,但是研究内容多注重纹样的分类,而对于图形的演变规律,则缺少与研究仰韶文化彩陶相类似的推理。本文将对大汶口文化的彩陶图案发展演变规律进行简略探讨。

一、纹样图案

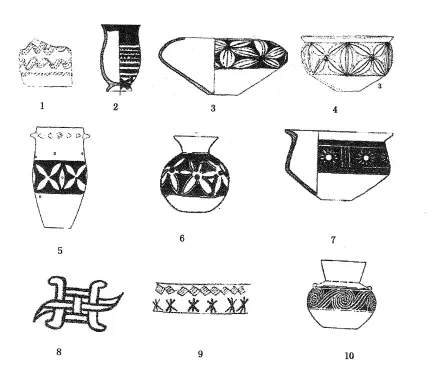

大汶口文化彩陶的彩纹多为几何形纹。王因晚期的灰坑H411中虽出土了着红彩的“水禽”(图一,1),但是水禽的轮廓是以划纹的形式刻画而出,仅在划纹内填以红彩,并非以色彩勾勒形成[4]。除此之外,在已经出土的大汶口文化彩陶中,未发现有类似仰韶文化彩陶所描绘的非常形象的动物形纹。大汶口文化彩陶还发现有与庙底沟彩陶十分相像的植物形纹,包括花瓣纹和花叶纹。

栾丰实教授在1997年出版的《海岱地区考古研究》一书中,首次对海岱地区的大汶口文化彩陶的母题及纹样做了详细的梳理,分别就纹样的母题和图案按早中晚三期进行了详细的描述,因多数纹样会在时间上有延续,因此分期描述稍显繁缛,且很多相似的彩纹应当归为一类[5]。何德亮在《略论大汶口文化的彩陶》及《大汶口文化彩陶的艺术特征》两篇文章中对大汶口文化彩陶的器型与花纹图案也做过描述,但是缺少分类以及对图案演变规律的探讨[2][8]。

笔者认为大汶口文化彩陶的纹样图案可以大体分为两组:

(一)甲组

1.波浪纹。有两种。一种是由多条平行波浪线组成,生动却略显单调,置于鼎或钵的上腹部(大汶口彩陶鼎Ⅱ式65:4)⑦。另一种是将波浪状凸弦置于平行弦带上方或下方。见于山东王因的尊形杯。第一种见于大汶口文化早期。第二种在中期有所使用,如王因M236:2(图一,2)⑧。

2.花瓣纹。多饰于盆、钵上。在鼓、壶、罐及器座上也有发现。花瓣纹大量出现于仰韶文化庙底沟类型,也是庙底沟彩陶的代表性彩纹之一。在大汶口文化彩陶中,花瓣纹出现于大汶口文化早期后段至中期,数量不多。以弧线勾勒出花瓣,早期常见圆点装饰于花瓣之间或之上,至中期则不再与圆点搭配。依花朵的组合方式又可分为两种。

(1)复合式花朵,即相邻花朵共用同一片花瓣,花朵紧密连接,图案繁密而生动。主要出现在大汶口文化的早期后段。如王因的M106:7(图一,3)④。

(2)独立式花朵,常以纵向花瓣状图案为间隔,主要存在于大汶口文化的中期,如野店的漏器M47:51(图一,4)⑨、大墩子M30:8(图一,5)⑩。也有花朵之间无间隔的,如大汶口M1013:2(图一,6)⑪。

3.太阳纹 以一大圆点为中心,向四周辐射数道短直线,视为光芒。饰于宽带上,或与水波纹组合而成,呈现日出水上的画面。与八角星纹有明显不同。如王因M2514:9(图一,7)属于大汶口文化早期后段④。

4.草木纹 连续排列或以圆点相隔。见于大汶口文化早期后段,延续到中期,晚期消失不见(图一,8)。

5.编织纹 一种呈索状图案,及由连续折线交互叠压而成;一种呈竹席编织状图案,多条宽带相互叠压。绘制于釜或钵的上腹部。见于大汶口文化中期(图一,9)。

6.涡旋纹 由多条弧线螺旋而成,似旋涡或指纹。装饰于壶、鼎及单把杯的上腹部。是大汶口文化晚期较为常见的纹饰,或许是由出现于中期的回纹演变而来。如大汶口Ⅵ式3:1(图一,10)⑦。

甲组图案的最大特点,在于皆是模仿现实生活中的事物实体绘制而成。如花瓣纹和草木纹是模仿植物的形象;波浪纹、涡旋纹是模仿水流的特征,而编织纹则是模仿竹席或篮子等的编制方法,鱼鳞纹则是动物形纹。图案构图巧妙,色彩艳丽,既生动形象,又富有艺术性。甲组图案主要见于大汶口文化鼎盛时期,这一时期的人们在绘制彩陶时,投入了大量的精力及想象力。

(二)乙组(图二,1-15)(图三,16-18)(图四,28-37)

抽象的几何形图案,主要有回旋勾连纹、网格纹、折线纹、连山纹、三角纹、圆圈纹、毛边菱形纹、云雷纹、八角星纹、圆圈纹等。

1.弦带图案 或线状或宽带状的弦带纹围绕器物周壁成环,是大汶口文化彩陶最常见的彩纹,贯穿大汶口文化始终。在早中期,比较典型的是以黑彩绘于觚形杯上的平行宽带;在盆、钵、罐上也常以花纹带的形式出现,是最普通、应用最广泛的彩纹,在大汶口文化的早中晚期皆有发现。

2.回旋勾连图案。以灵活多变的组合形态呈现。仅见于大汶口文化早期。母题主要有圆点、弧线三角形,勾叶,部分以斜线相隔。多绘制于盆或钵上。构图巧妙复杂,时而连贯流畅,时而诡秘繁缛(刘林M72:1大墩子M30:9)⑩⑫。

回旋勾连纹同花瓣纹一样,是庙底沟彩陶的代表性图案。有学者认为回旋勾叶纹是由鸟纹演变而来,其中圆点象征鸟的头部或眼睛,而弧线三角象征身体。也有学者认为这种彩纹是菊科或蔷薇科花卉的象征。不论何种推测,照搬大汶口文化都不合适。首先,在大汶口文化彩陶中,并未出现鸟纹,不存在演变这一过程,而与典型的花瓣纹相比,很难将回旋勾连纹与花朵相联系。因此笔者将其分入乙组,即不具有仿生意义的几何彩纹。

图一大汶口文化甲组图案彩陶(1—3.王因T448 H411、M236:2、M106:7 4.野店M47:51 5.大墩子M30:8 6.大汶口M1013:2 7.王因M2514:9 8.大汶口Ⅵ式3:1 9、10大墩子)

3.菱格图案 在大汶口文化早期即有所发现,既有环带形串联排列(刘林T804:13),也可组合成网格状(刘林404:0),在菱形中间配以圆点做装饰。至中晚期,菱格纹朝着四个方向进行了演变:

(1)由早期的偏向网格纹,演变为清晰、整齐的网格纹,并删除菱形内部的圆点。

(2)在菱格纹中间填单条或双条短斜线,串联形成环带状,绕器壁一周。也称斜栅纹,通常在褐色宽带上以白彩绘之。该图案在大汶口文化中期出现,晚期消失。

(3)添加毛边,形成毛边菱形。即空心菱形的四边分别向外辐射数条短直线。或置“几”字纹之间,或以双短竖线相隔。这种毛边菱形也是大汶口文化早期后段和中期的典型图案。

(4)晚期也存在菱格图案,不过是以空心大菱格内包含四个小实心菱格的形式出现。

4.网格图案 为大汶口文化中期的最常见图案。常与其他母题搭配出现,组合如下。

(1)通常与呈三角状的平行折线相伴,上下并排布置,中间留白。山东平阴县周河遗址最新发掘出土的两件彩陶壶(M4:3、2)均饰以该图案③。

(2)呈对称的串联三角形置于花纹带上下,中间留白部分呈现白色菱形块。

(3)与(2)相反,网格绘于菱形块中,上下留白呈三角状。

(4)于半圆形内部绘制网格,串联置于弦带内。

网格纹应用灵活,除去上述最常见的组合以外,还会单独出现。抑或通过调整网格的疏密加以修饰。

5.折线状图案 贯穿于大汶口文化的各个时期。早期呈稍显杂乱的多重折线堆叠而成,至中期演变为规矩的连续折线,晚期则不再首尾相连,而是以“《”形排列成带状。除了普通“之”字状及“《”状,笔者认为以下三种图案也可归入折线状图案。

(1)多重平行连续折线置于宽带间,或独立存在,或构成首尾相接的连续三角形,又称连三角纹。为了与晚期的独立三角形纹相区分,这里归入折线纹。这是大汶口文化中期的常见图案。

(2)连山纹图案,由连续的“几”字形纹相连而成。连山纹图案或独立出现于宽带之上,复杂一些的会在两个“几”字之间填以辅助图案,如非常有特点的毛边菱形,或团花状云雷纹。

(3)双角形图案,有两种:一种由简单的“己”字形线条斜向正反相连而成。另一种为重叠“己”字。

6.圆圈图案 早期圆圈纹独立出现在方格内,至中期以单条或并列的两条横线串联出现,或者置于椭圆内。晚期则在圈内加圆点,并以弧线首尾相连。

7.回纹图案 又称卷云纹,可分为两种。

(1)简单串联型,即单个回纹串联成一排或上下并列两排。

图二 乙组图案(1)(1~3、7~8大墩子4、6.野店5.刘林6.野店7-8、14~15大墩子9-13.大汶口)

(2)团花状云雷纹,是回纹的复杂组合,即由中心出发,向外均匀辐射八个回纹(方心云雷纹),因八个回纹呈圆形分布,形似团花,因此称团花状云雷纹。这一图案发现于大汶口遗址,是大汶口文化中将回纹运用得最为精妙的一组图案。

8.八角星图案 中心为方形或长方形,四周向外辐射出八角,饰于豆或盆上。八角星图案曾被视为大汶口文化彩陶的代表性图案,也因此引起了广泛关注。刚开始时有学者认为八角星纹象征着太阳,但是经过大汶口遗址的第二、三次发掘,发现了清晰而形象的太阳纹,这一直接证据表明了八角星纹并非是太阳的象征。有学者认为神秘的卐字符号其实是八角星纹的简化变体,它们都代表了太阳在一个回归年的视循环运动,即一年四季的循环变化⑬。有的学者根据凌家滩出土M4:30玉版上的图案,推测八角星图案象征着“四面八方”,即大地的象征⑤;也有学者通过总结出土八角星纹的遗址年代及地域范围,而推断八角星纹的产生与超新星的爆发有关,也就是说八角星纹是星星的象征⑭。八角星纹的象形意义并不十分清晰,因此暂将其归入乙组。

9.三角形图案 这里所指的三角形是指完整直边三角形,既不包括其他图形构成的阴纹三角形,也不包括回旋勾连图案中的弧边三角形。直边三角形图案至大汶口文化晚期才开始出现在彩陶纹样上,或上下相对排列组合出现,或以大套小成组出现。

图三 乙组图案(2)!(16、23、25、26~28.野店17.后承马疃18~20.大汶口21.董东22.王因27.五村)

图四 乙组图案(3)(28、32.大墩子29、33.野店30、33、35.大汶口31.王因(晚)35.后胡营 37.岗上)

乙组的图案均是抽象的几何图案,简洁齐整,或彩饰富力,并不能清晰地反映出制作者的灵感来源,也正因为如此,而显示出居住于海岱地区的远古先民丰富的想象力。乙组图案因制作相对简单而成为了大汶口文化彩陶的主旋律。每一时期都存在新出现,或消失的彩纹,因而一些纹样可以作为判断彩陶分期的标准,如回旋勾叶纹仅见于大汶口文化早期,中期的主要图案为网格纹,直至晚期才出现涡旋纹及三角纹。

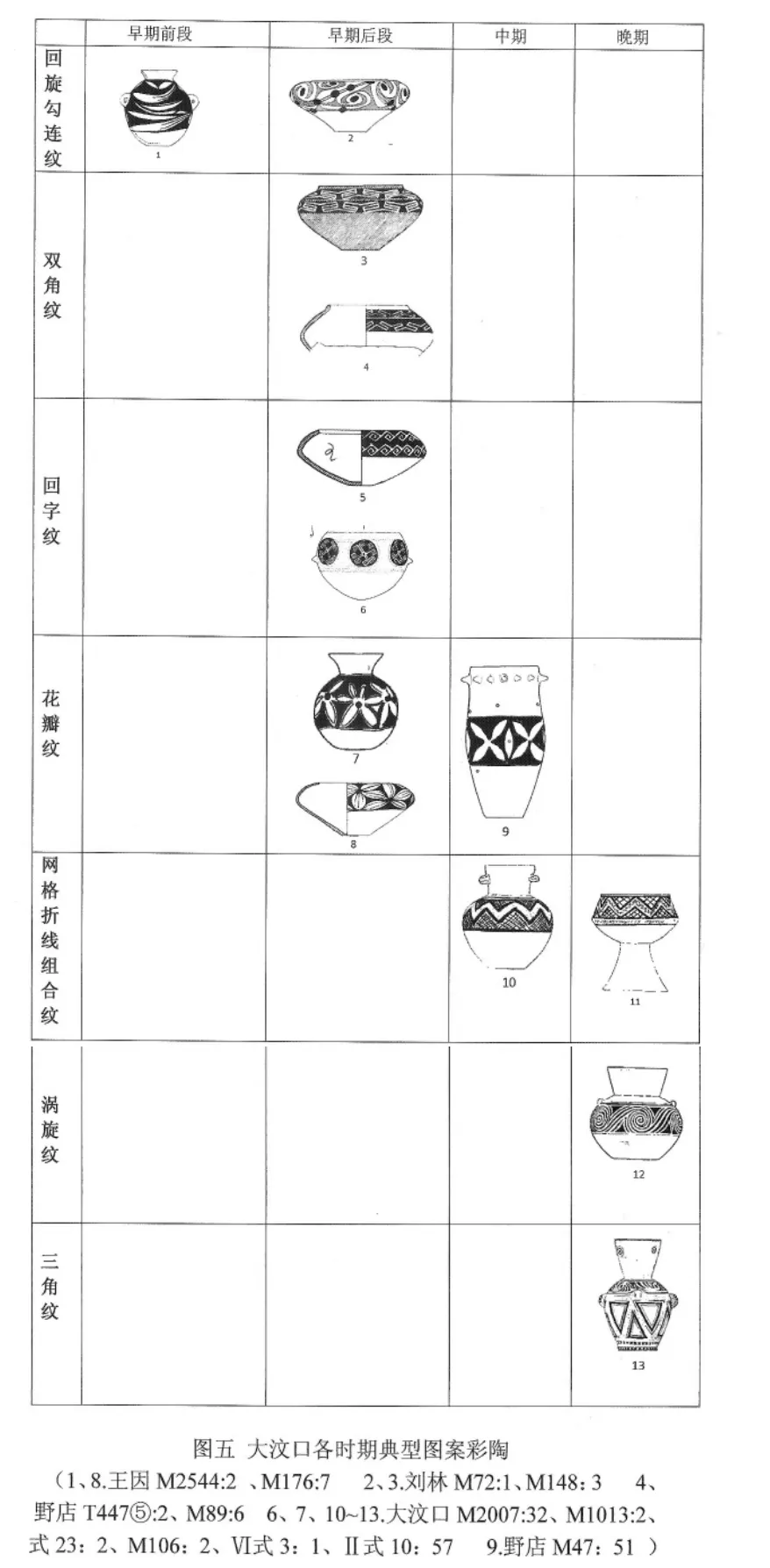

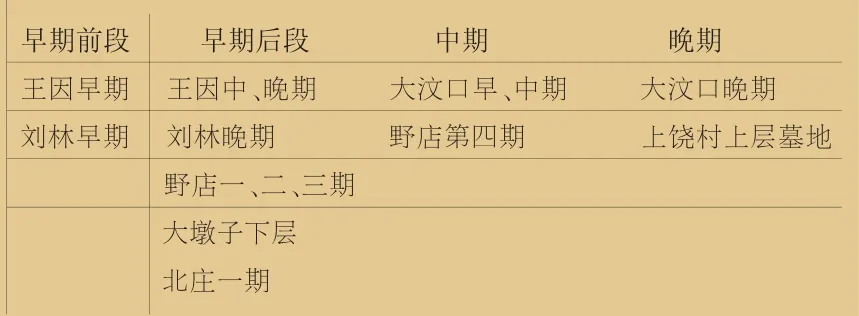

二、分期发展及典型遗存

大汶口文化彩陶的发展过程可分为早、中、晚三个阶段,其中早期又可分为前后两段。

(一)大汶口文化早期

1.大汶口文化早期前段仍处在彩陶发展的萌芽阶段。最鲜明的特点是只见单彩,未见复彩,多数彩陶是将黑彩或红彩直接绘于泥质红陶表面,仅有少数彩陶施红色或橘红色陶衣。比较典型的器物有绘黑色平行宽带纹的觚形杯,及“红顶碗”,此外,还有罐及尊形杯。这一阶段的典型遗存有大汶口第二、三阶段发掘的早期墓、王因早期遗存和刘林早期遗存。

有学者认为,王因中期的彩陶杯(M4002:3)属大汶口文化早期阶段,笔者认为不妥,因为同一地层中出土的彩陶罐(M2376:13),色彩丰富,纹饰复杂,显然与早期前段其他淡彩简单的彩陶有明显区别,应归入早期后段⑥。因此,在大汶口文化早期前段,彩陶纹饰仍处在萌芽阶段,纹饰仍限于简单宽带纹、折线纹等简单母体的运用。稍显复杂的一件彩陶,出土于王因的第四层(M2376:13),(如图五,1),这件彩陶在原底上大面积涂绘黑彩,纹样虽不甚清晰,但还是可以看出弧线勾连纹的影子,这应是对仰韶文化彩陶的初步模仿。进入早期后段,随着生产力水平的提高,逐渐开始形成与仰韶文化彩陶十分相似的彩陶纹样。

2.大汶口文化早期后段进入了该文化彩陶发展的鼎盛期。这一阶段彩陶的图案花纹、器物类型及色彩组合较前一阶段发生了巨大变化。彩陶数量大幅度增加,大汶口文化的代表性图案开始出现。这一阶段的典型遗存有大汶口遗址第二、三次发掘的中晚期墓葬,王因墓地的二、三期,野店一、二、三期,刘林晚期,大敦子下层墓地以及北庄一期。

典型的图案有八角形纹、回纹、团花状云雷纹、毛边菱形、双角形纹、菱形纹、花瓣纹和回旋勾连图案。后两种图案的出现与仰韶文化彩陶尤其是庙底沟类型彩陶有着十分紧密的联系。这一阶段陶衣开始大量运用,陶衣的主要色彩为红色或白色。彩纹通常以复彩的形式描绘于器物腹部及盆的口沿部位,彩纹的颜色主要有黑色、白色、褐色与红色。颜色组合常以黑色或褐色宽带为底、其上以白色或红色绘纹。这一阶段彩陶因为既存在明显的仰韶文化因素,又有着自身传统彩纹的进一步发展,因而可以分为两组。甲组以仰韶文化彩陶(庙底沟类型)风格为突出特点,纹样绚丽复杂。乙组为大汶口文化自身的传统图案的跨越式发展,在前段几何形纹的基础之上,创造出更多新的纹样,且组合更加灵活多变,整体简洁明快,色彩鲜艳。虽不及甲组纹饰复杂繁缛,但几何形纹的组合巧妙多变、色彩丰富,已达到大汶口文化彩陶的顶峰。

(二)大汶口文化中期

大汶口文化中期彩陶数量进一步增加。最典型的特征在于前文所述的网格状图案的大量运用,常与平行折线相组合。陶衣及复彩的运用较上一阶段都有所减少,常见单一色彩,或是褐彩与白彩的组合。图案继承多于发展,上一阶段常见的双角纹、回纹(云雷纹)以及回旋勾连纹在这一时期消失不见,圆圈纹开始成组出现,花瓣纹不再搭配圆点,且不再有共用同一花瓣的现象出现,而是以简单的四瓣花并列出现或以一片花瓣相隔。这一阶段典型的遗存有大汶口遗址第一次发掘的早期墓地以及野店四期遗存。

(三)大汶口文化晚期

大汶口文化晚期,彩陶开始呈现明显的衰落趋势,彩陶图案粗率潦草,色彩搭配虽仍可见复彩,但是单彩的比例进一步上升,彩陶的数量明显大幅度减少。典型遗存为大汶口遗址第一次发掘的晚期墓地。

这一阶段花瓣纹彻底消失,图案只有简单的几何形纹样;新出现的图案有连续涡旋纹和成组的完整三角形纹;上一阶段盛行的网格纹和折线的组合图案这一期虽有继承,但是网格远不如上一阶段细密。

三、结论

大汶口文化早期前段,是彩陶发展的萌芽期,这一阶段彩纹的图案及色彩较为单一,几乎不见陶衣的使用。早期后段,进入鼎盛时期,彩陶的数量大幅度提升,器表多施红色或白色陶衣,一方面受到仰韶文化的强势冲击而产生了许多带有明显仰韶文化庙底沟类型因素的彩陶,另一方面继承并发展传统彩纹,形成了具有浓郁地方特色的彩陶。这一时期出现了大量大汶口文化彩陶的代表性图案,如八角星纹、团花状云雷纹等。大汶口文化中期,是其彩陶发展的平缓期,早期后段的一部分图案在这一阶段消失,开始盛行网格纹与折线纹的组合图案。虽然彩陶的数量进一步增加,但是彩陶图案远不及上一阶段丰富多彩。至大汶口文化晚期,彩陶进入了衰落期,这一阶段的彩陶仅保留了具有地方特色的纯几何形彩纹,包括中期的网格纹与折线纹组合图案,以及菱格图案,并创造出连续的涡旋图案及三角图案。彩陶的数量明显减少,虽然仍可见到复彩,但是图案画风潦草粗犷,大汶口文化彩陶由此而逐渐衰落。

附表一各阶段典型遗存

注释:

[1]何德亮:《大汶口文化考古五十年历史回顾》,《南方文物》2009年04期。

[2]何德亮:《略论大汶口文化的彩陶》,《中原文物》1990年02期。

[3]钱益汇:《山东平阴县周河遗址大汶口文化墓葬的发掘》,《考古》2014年03期。

[4][8]中国社会科学考古研究所:《山东王因》,北京:科学出版社,2000年。

[5]栾丰实:《海岱地区考古研究》,济南:山东出版社,1997年。

[6]何德亮:《大汶口文化彩陶的艺术特征》,《东南文化》2008年04期。

[7]山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口》,北京:文物出版社,1974年。

[9]山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,北京:文物出版社,1985年。

[10]尹焕章、张正祥、纪仲庆:《江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年02期。

[11]山东省文物管理处:《大汶口续集——汶口遗址第二、三次发掘报告》,北京:科学出版社,1997年。

[12]尹焕章、袁颖、纪仲庆:《江苏邳县刘林新石器时代第二次发掘》,《考古学报》1965年02期。

[13]蔡英杰:《太阳循环与八角星纹和卐字符号》,《民族艺术研究》,2006年05期。

[14]赵复垣、徐琳、张承民Richard STROM:《新石器时代八角星图案与超新星爆发》,《科学导报》2013,23。

(作者单位:首都师范大学历史学院)

[责任编辑 秦秀林]