沁水煤田赵庄勘查区太原组下段沉积环境分析

田志强

(山西省煤炭地质114勘查院,山西长治046011)

沁水煤田赵庄勘查区太原组下段沉积环境分析

田志强*

(山西省煤炭地质114勘查院,山西长治046011)

在分析以往地质资料的基础上,通过地质填图、钻探、测井、化验等勘查手段,结合区域地质资料,对区内太原组下段地层沉积环境特征进行综合分析。太原组下段沉积环境为陆表海近岸带的陆屑障壁—泻湖体系,沉积相主要有障壁岛、泻湖、潮坪、潮道、沼泽和泥炭沼泽等环境。

赵庄;太原组下段;沉积环境

赵庄勘查区位于山西省沁水煤田晋城矿区高平市北部,距高平市12km。详查阶段面积215km2,地质填图面积288km2,施工钻孔88个,进尺48534.54m,其中报废4718.50m/2孔;测井32038.95m/59孔;采集化验各类样品1182个。对本区及周边勘查区含煤地层特征进行对比分析,从地层组合、古生物组合、古气候、古地理等沉积环境进行分析研究。

1 地质概况

1.1构造

赵庄勘查区位于太行山隆起褶皱带南段西侧。太行山隆起褶皱带为西缓东陡的大型复背斜隆起;北段逐渐往北变曲折,南段往南西乃至往西扭转,总体延伸方向为N20°~30°S。它与其它隆起带和沉降带彼此平行,并呈雁行排列;其次二、三、四级的隆起与坳陷、褶皱与断裂也往往形成这种雁行式的“多”字型排列。

勘查区构造受区域构造的控制;总体为走向北北东,倾向北西西,倾角5°左右的单斜构造,伴有北北东向的宽缓褶曲和小型断裂。

1.2地层

区内主要出露的地层为二叠系的上石盒子组(P2s)和石千峰组(P2sh)。依据钻孔资料自下而上发育有奥陶系上马家沟组(O2s)、峰峰组(O2f),石炭系本溪组(C2b)、太原组(C3t),二叠系山西组(P1s)、下石盒子组(P1x)、上石盒子组(P2s)、石千峰组(P2sh)。其中太原组和山西组为含煤地层。本次着重分析太原组下段(K1底—K2底)含煤地层沉积环境分析。

2 沉积环境分析

2.1太原组(C3t)下段(K1底—K2底)地层沉积环境特征

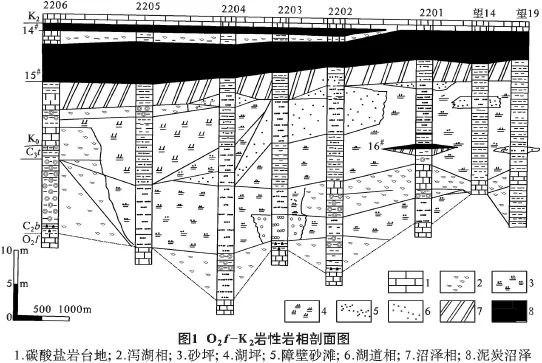

厚13.81~28.10m,平均21.19m,厚度变化较大。主要有灰白色细粒石英砂岩,深灰—灰黑色粉砂岩、泥岩、铝质泥岩、煤层及1~3层不稳定的石灰岩组成,泥岩中含黄铁矿结核,具水平纹理。该段顶部含全区可采的15号煤层,主要发育于陆表海近岸带的陆屑障壁—泻湖体系,沉积相主要有障壁岛、泻湖、潮坪、潮道、沼泽和泥炭沼泽等环境(图1)。

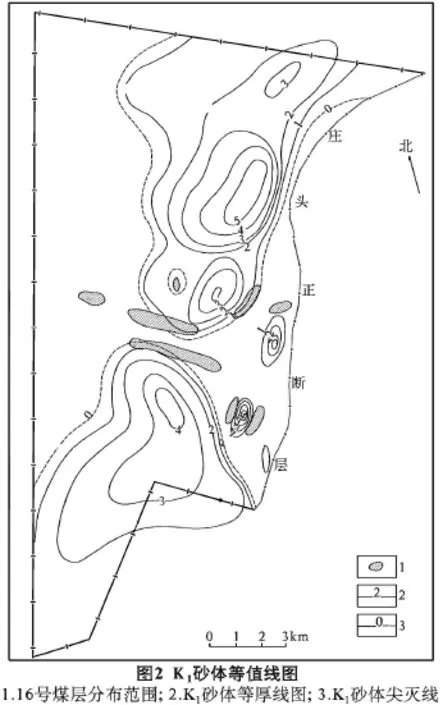

K1砂体:厚0~7.20m,平均1.98m。平面上呈北东向延伸的带状、孤岛状、剖面上为透镜状,东、西部缺失。岩性为灰白色细粒石英砂岩,分选好,颗粒呈圆状或次圆状,硅质胶结,含大量黄铁矿结核,为北东向延伸的障壁岛环境(图2)。

16号煤层:为潮道两侧及障壁岛周围浅水沉积(图2)。

K0石灰岩:厚0~4.30m,平均1.24m,为泻湖沉积。

15号煤层底板:为黑色泥岩,偶见黄铁矿。为泻湖、沼泽沉积。

15号煤层:厚1.94~5.92m,平均3.95m;原煤硫分(St,d)1.17%~7.40%,平均3.73%,为高硫煤,夹矸一般2~4层,结构复杂,为全区稳定可采煤层。属障壁泻湖充填发育起来的滨岸泥炭沼泽环境。

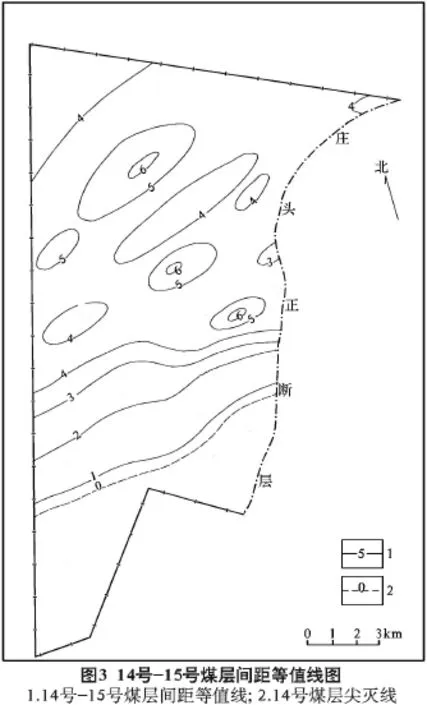

15号煤层顶—K2底:15号煤层顶板在南部边缘为K2石灰岩,而在2001-2201-2501-2802一线以北为泻湖相的泥岩、泥质石灰岩,厚1.12~6.78m,平均3.66m,之上则发育的14号煤层,为泻湖、泥炭沼泽环境组成。

2.2太原组(C3t)下段(K1底—K2底)沉积环境分析

中晚石炭世为热带雨林气候,古植物是一个以真蕨、种子蕨、石松、楔叶和科达为主的植物组合,石灰岩地层中古动物群主要包括蜓、有孔虫、单体四射珊瑚、蜿足和牙形刺等,是一个典型的热带浅海动物群。

本溪期沉积起到了奥陶系石灰岩平行不整合侵蚀界面上填平补齐的作用,为太原期的沉积提供了广阔平坦的滨海平原环境,当古河流从北西向陆源区携带泥、砂堆积于海滨地带,受沿岸流、潮汐流和海浪冲刷的强烈改造重新分布,即形成平行于海岸的K1障壁岛砂体。16号不可采煤层则发育主障壁岛后靠陆一方,潮汐通道的浅水地带。在障壁岛后地带,为闭流泻湖,其水体相对较为平静沉积形成含大量黄铁矿、菱铁矿结核的泥岩、砂质泥岩等细粒的沉积物,靠海一方水体相对较深,碎屑供应不丰富处则形成K0石灰岩。随古河流方向的不断变迁,水动力逐渐减弱,障壁、泻湖被充填、淤浅,经岸流、潮汐流、海浪冲刷和河流沉积的相互作用,海岸线方向由北东向转为东西向。当发生由北向南的海退,在广阔平坦的海滨平原上气候湿润,适宜植物生长,发育了大面积森林沼泽,持续泥炭沼泽化形成全区稳定可采的15号煤层,由于处于滨海地带,受海水潮汐的影响,故煤层含硫较高。2001-2201-2501-2802一线以南发生海侵终止了15号煤层的聚积,以北则因15号煤层覆水相对较浅,水体较为平静,悬浮质或灰质沉积形成泥岩或泥灰质石灰岩顶板,由于沉积基底的变化,形成地势南高北低,其沉积厚度由南至北逐渐增厚的趋势(图3),待充填淤浅发生泻湖化,继续发生泥炭沼泽,该时期由于南部地势较高,成煤作用不强,因此,14号煤层向南逐渐变薄尖灭,形成较稳定局部可采煤层,其煤层尖灭线与古地理海岸线平行。之后大面积地接受以K2石灰岩代表的大规模海侵,终止了14号煤层的聚积,结束本段的沉积。

3 结语

沁水煤田赵庄勘查区主要含煤地层太原组下段沉积环境为陆表海近岸带的陆屑障壁—泻湖体系,沉积相主要有障壁岛、泻湖、潮坪、潮道、沼泽和泥炭沼泽等环境。出现3次泥炭沼泽相形成煤层聚积环境,其中以广阔平坦的海滨平原上发育持续泥炭沼泽,形成15号煤层厚度大分布广,为全区稳定可采煤层;14号煤层发育于中北部,南部尖灭,为较稳定局部可采煤层;16号煤层仅在中南部东西向潮道两侧局部聚积,为不稳定不可采煤层。煤层展布与沉积相的分带性具有良好的一致性。

[1]武铁山,等.山西省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989:140-173.

[2]程保洲,等.山西晚古生代沉积环境与聚煤规律[M].太原:山西科学技术出版社,1992:94-96.

[3]韩美莲,王真奉,刘海燕,等.华北地区晚石炭世岩相古地理特征及聚煤规律研究[J].中国煤炭地质,2013,25(12):12-15.

P618

A

1004-5716(2016)06-0171-03

2015-06-10

2015-06-11

田志强(1962-),男(汉族),山西孝义人,工程师,现从事煤田地质工作。