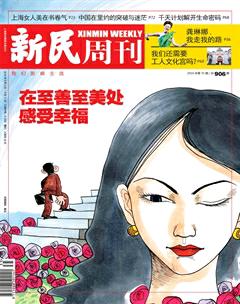

再见西宫

它在印证了几代人的青春后,如今却似一位迟暮的美人,静度已定的余命。再见西宫,再也不见。

坐车路过武宁路,发现沪西工人文化宫外围许多建筑已经拆除,从围墙外向里眺望,中心位置正在施工中。尽管几栋至今尚存的建筑在窗棂上挂出横幅,表示某某舞蹈培训班照旧,某某机构照常营业,但是当2016年第一丝秋风起来的时候,我知道,沪西工人文化宫——西宫,已不复当年的样子。那些“照旧”的机构,如同即将飘零的落叶,尽管还照旧在枝头,却距离落地的日子不远了。

阿拉的一个阶段结束了

“西宫拆掉是一个象征啦,伊代表一个阶段,阿拉上海的一个阶段结束了。”作家金宇澄用悠悠的上海话这么说。这是实名微博账号“二更视频”新近发布的仅仅4分钟的视频中的一段。从8月4日视频发上网络,短短三四天工夫,点击播放已达4万多次!

以长篇小说《繁花》名噪小说界的金宇澄,生于1952年,1969年赴黑龙江农场务农,1977年回沪。在1988年任《上海文学》杂志编辑之前的两年,金宇澄恰恰在沪西工人文化宫工作。

说起西宫的拆除,金宇澄用普通话说道:“建筑是一个存在的东西,哪怕把它改做他用,也不要紧,我们仍可以说——这里过去是西宫。但如果拆了,就必须重新起楼,于是这里只剩下纸上的历史。”随后他又用上海话补充:“沪西工人文化宫最早的历史,要追溯到上个世纪20年代的沪西工友俱乐部,如今我们熟悉的格局,大致上来源于上个世纪五六十年代。和周边的工人新村等一起,整个地方成为当时完整的、新的工人区域,是个非常有时代特征的区域。过去那一代的老人,比如小孩的裤子破了,会在上面绣朵花或者贴一块动物的图案,这条裤子就很漂亮了。阿拉现在虽然讲是有历史,但是看到的永远是新的建筑。”

白纸黑字“西宫将于7月11日停止对外开放”的告示,相当于一个宣告——西宫只能剩下纸上的历史了。西宫往事怎回首?有建筑的历史和纸上的历史毕竟不是一回事,“在破了的裤子上绣朵花或者贴一块动物图案也很漂亮”的可能,已经不复存在。

7月底,当我再次来到西宫,发现西宫原本中央公园湖心亭茶室的玻璃上,那大大的“拆”字已经略有变形,钢窗已经歪斜。推土机将原本繁华的小商品市场夷为平地,吊车在轰鸣声中将钢筋地基一根一根拉出水面……

施工仍在进行中。

去年由普陀区规土局公示的《普陀区中山北社区控制性详细规划A2街坊局部调整》规划编制草案曾向公众征集意见,之后,这一又名“沪西工人文化宫周边地块规划局部调整”的方案迅速中标。如今,在局部保留老建筑的情况下,西宫地块未来将以文化展示、教育培训、休闲娱乐、商务办公和交通换乘为主,围绕综合交通枢纽集中紧凑布局,立体开发,综合设置各类可兼容设施。未来,在西宫以西、武宁路停车场门口将设置轨道交通14号线的“东新路站”(暂名),此地还将是3、4、11、14号线站的换乘枢纽。

西宫在未拆之前,是一个地标。未来,这里当出现全新的地标。然而,一切又都不一样了——就像是海边沙滩上的沙雕,迅速夷为平地,甚至还要用器械平整一番,再起一处新的沙雕。即使在85后潘烨华看来,也同样是“一个阶段结束了”。潘烨华从2006年起在西宫开宠物店,做起了小老板。面对着现场的挖掘机,潘烨华说:“拆得太快了,从开始拆到现在,一个月不到,就已经拆得差不多了。据说接下来我做了10年小老板的地方,会出现一个丹麦风格的公园。说句老实话,我是太舍不得了。我的青春就在这里面,从十几岁到三十几岁,都与西宫有关。”

早在6月中旬,位于西宫南侧著名的“实惠点心店”已经贴出告示,称将于6月21日停止营业。从1990年代中期开设实惠点心店以来,张绍铨老夫妇以低廉的价格、不错的口味,售卖蟹壳黄、豆腐花、大排面等上海小吃,常年顾客盈门。6月21日关张的那一天,张绍铨的妻子李阿婆不住地抹眼泪。尽管老人希望西宫改造好后与之再续前缘,但如今已85岁的他明白,属于他与西宫和老顾客的那个阶段,已经结束了。

那是怎样的一个阶段?

沪西工人文化宫及其附属建筑、园林占据了内环高架和苏州河之间的一大片区域,占地6.98万平方米,建筑面积1.31万平方米,是全市面积最大的园林式工人文化宫。西宫在解放初由时任市长的陈毅于1954年指示修建,著名建筑师陈植带队设计,是上海民用设计院的代表作品,至今已有60余年历史。

网友“石玉松翠”表示,“对于很多上海人而言,沪西工人文化宫应该承载了很多记忆”,也是“新中国最早一批公共文化空间”。

上海历史建筑研究专家娄承浩告诉《新民周刊》:“西宫、东宫因普陀和杨浦工厂集中地区,为丰富工人们业余文体活动,1959年之际相继建设,西宫还挖人工湖可划船,建筑设施齐全。东宫、西宫都是由我的老单位,当时称为上海民用建筑设计院的唐文青任设计负责人。”

同济大学建筑与城乡规划高等研究院助理研究员李燕宁,则从专业的角度解读西宫的建筑特色。李燕宁认为,从历史和文化价值上看,沪西工人文化宫主楼是上世纪五六十年代上海重点建设项目之一,是工人活动的聚集点之一。从建筑价值看,沪西工人文化宫主楼1959年建成,沪西工人影剧院1975年建成,都带有鲜明的新中国建筑特色。这两幢建筑既有细腻的花格窗、民族特色的坡屋面,又有西方现代主义建筑所强调的自由平面、底部架空特色,还有包豪斯学派所注重的实用、经济、美观的原则,充分体现了建国初期上海的设计和建造水平。