夏

兰文选

有一天,一怪人问孔子的弟子:“一年几季?”弟子们回答:“四季。”此人却坚称“一年只三季”,双方争论不休。孔子闻声赶来,端详此人,说道:“一年确实三季,我等无知!”此人听罢满意离去。见此人走远,孔子招呼弟子,教导说:“此人乃蚂蚱精,秋后的蚂蚱是过不了冬的。你们跟他讲什么道理!”这便是“夏虫不可语冰”的故事。即只活一个夏天的虫子,你和它谈论冰是什么样子,它是无法理解的,因为它生存的时间限制了它。后来比喻人囿于见闻,见识短浅。

在西周以前,历法中只有春秋两季,春种秋收,没有冬夏。“夏”季出现得较晚,“夏”的本义也和夏天没什么关系。

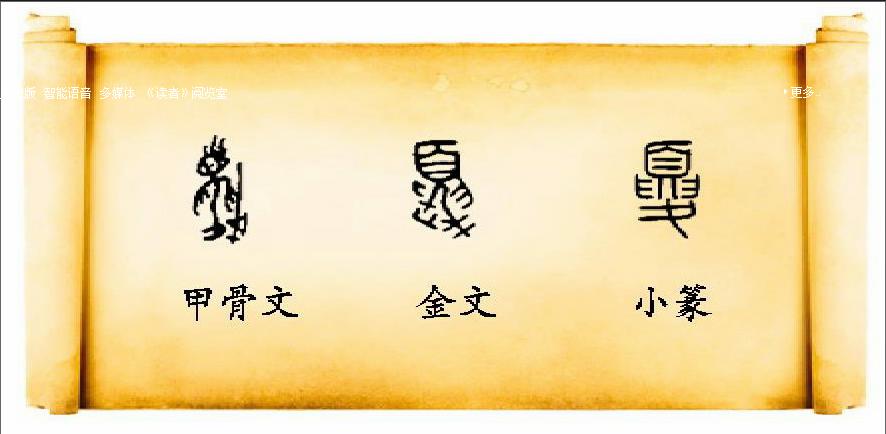

夏,甲骨文为象形字,释义有二:其一,像个赤脚人,手持尖嘴锄,下地劳动。突出了人的头部、两手、脚(趾)和劳动工具。其二,像个手持斧钺之人,摆开了强而有力的架势。金文也是象形字,像个头、身、手、足俱全的高大的人。上面是一个大脑袋,有头发还有一张大大的脸;下面双手叉腰,两脚踩地,脚边还放着农具。小篆整齐化,隶变后楷书写作“夏”。

“夏”的本义为耕作或作战之人,他身材魁梧、强壮健美。所以“夏”字又引申出“大”的意思。随着历法的改进,有了冬夏两季,人们便借用“夏”的字形和它表示“大”的字义,称谓“夏”季。“夏,像人当暑燕居,手足表露之形。”(朱骏声《说文通训定声》)意思是说:夏天,就像人们在酷暑中闲居,光脚露背,四肢张开,解暑乘凉。这是从字形上解释。“夏,大也,至此之时,物已长大,故以为名。”(崔思《三礼义守》)。这是从字义上解释。

我们都是华夏子孙,这里的“夏”既指地域,又表示“大”。《说文》:“夏,中国之人也。”这里的“中国”,初指中原地区,后泛指全国。中原即黄河流域中下游,是中华文明的发源地。生活在这里的人叫“夏”,夏族是“大”民族。因此用“华夏民族”指称中华民族。endprint

- 作文周刊·八年级版的其它文章

- 夏木阴阴正可人

- 夏夜遐想

- 初夏

- 善用比喻 新奇大胆

- 古代诗歌阅读注意事项

- 亮出“话语” 闻声知人