传统书法之当代窘状

屠家宝(南京艺术学院美术学院,江苏南京210013)

传统书法之当代窘状

屠家宝(南京艺术学院美术学院,江苏南京210013)

五十多年前书法教育的学院格局确立。如今,这一划分带来的弊端愈发严重,在创作主体、书法作品艺术价值、书法教育和时代需要等方面显现窘状。在如火如荼的中国特色书法“热”背后,书法家依然是在封闭的“书法圈”内“坐井观天”。除了徒劳“兜圈子”、做着自娱自乐的“精神体操”,实在的研究成果对文化建设的裨益仍待商榷。

书法;文人;贬值;书法教育;当代

每一时代必有其特征,“20世纪是鲁迅的世纪,21世纪是胡适的世纪。”[1]古人磨墨挥毫与今人在作文本上写文章无异。如今文字载体、传播媒介与古代不可同日而语,深刻地影响了现代人的文化交流方式与书写习惯。虽然现代人动手写字少,打字复印多,但是我绝不能苟同今人描摹古人的思想、言辞而没有个人创造在内的“书法作品”,也不能认同一些书法家协会“邀请展”、“提名展”、“新人展”等粗制滥造的“书法作品”。正如马啸所言:“大约没有一个门类的艺术能像书法界那样,如此热衷于办展览、参加展览,似乎只有依靠持续不断地搞展览,才可维持书法的‘亢奋’。”[2]十几年前的这一论断放在今天依然合适。同样,邱振中先生指出,书法是“一个从未被现代思想真正触动的领域”[3],现在,我认为这个领域依然如故,愈发显现各种窘状。

一、创作主体之窘

古人写文章,因文具是笔墨纸砚,所以“写”出来的字作为“文字符号”,就像今人在作文本上写文章。首先,单从文章来说,王羲之的《兰亭》作为名篇,书因官而显,尊其为“天下第一行书”,不单纯是看重它的书写法度,还有其文章灵气与其人才气。其次,从主体看,乃是文人。第一类是官员。王羲之官至右军,经常书写信札、奏章,而奏章是呈给皇上看的,写得精致工整是其基本要求。唐王珍视“二王”书法,以书判取士,从国家层面上确定了书体,更为甚者,数明中期的“台阁体”。人们通常说的“欧体”、“颜体”、“柳体”、“赵体”的创始人欧阳询、颜真卿、柳公权和赵孟頫,哪一位不是高官?理论方面,唐张彦远说:“书画用笔同法”,元赵孟頫提出:“书画同源”,这两位既是文人又是高官。另外一类主体是高僧①如隋·智永、唐·怀素、唐·高闲、唐·空海(日本)、宋·大慧宗杲、宋·无准师范、宋·圆悟克勤、南宋·虚堂智愚、元·清拙正澄、元·中峰明本、元·一山一宁、元·了庵清欲、明·担当、明·憨山、明·破山明、清·八大山人、清·弘仁、清·良宽(日本)、清·髡残、清·石涛、近代·李叔同、当代·星云等。。佛法修行高人一筹。研究古代思想,规避不了“佛、道”思想,这些高僧的作品能称之为“真”书法。是因为这些高僧中,有些是入世以后再出世,儒家经典绝没少读,像朱耷、石涛。这一类人首先创作文学作品,再用文具书写出来,这才算得上书法。

如今大批美术生报考书法专业,学校招生录取降低了文化知识门槛。从源头上造成了创作主体与古人相比不达标的情况。不排除中文、考古等专业学生跨考书法,但这在数量上不占多数。大大小小书法家协会一般是事业单位,其中专职书法家大多任行政职务,潜心钻研的时间与精力多少打了折扣。据笔者初步统计,协会行政人员安排冗余,仅某书法家协会第六届理事会理事多达208人。以“第十五回全国七十年代书家提名展作品集”(2015年12月)为例,参展的35位“书家”的“书法作品”除个别外均是“画”古人衣钵,原地踏步。随机翻开诸如《楷书吴镇题画诗》、《草书陶渊明诗》、《临西周旅鼎铭文》、《草书李白〈将进酒〉》等等,赤裸裸地显示出“书家”文学底蕴的浅薄,这种怪象令人瞠目结舌。而更严重的是,无数此类“书家”前赴后继,将组成浩浩荡荡的“第十六回”、“第十七回”参展人员……且把那个别的仅存的凤毛麟角看做是这一提名展的成果,而管窥数目庞大的书法家群体和协会的成就,便使人不寒而栗。如今,在创作主体上,唯一守得住传统血脉的人只剩各大高校的教授们,这里不限于艺术院校。

二、“笔墨等于零”——“贬值”之窘

我不能苟同专职书法家“照古人葫芦画今人的瓢”的行径,用画论的语言谓之“得其形而失其神”。十七八年前,梅墨生先生对此进行过鞭挞:“在书法文化工业这个既‘富裕’又‘病态’的社会里……表现面貌的多样化与矫饰化,都无法掩遮其精神含量与文化内蕴的苍白与单调。”[4]但现在看来,“病态”有愈演愈烈之势。回溯古代,古人作书也讲究书的“法”,即为书论(蔡邕的《笔论》和《九势》在中国书论史上的地位不言而喻),但前提是在文化根基牢固的基础之上,才能讲究“神、气、骨、肉、血”。否则,与吴冠中所言“笔墨等于零”并无二致。王右军作《兰亭》,初衷为记录文人墨客之间风雅趣事,相当于现在的日记。单从视觉符号层面理解,它把汉字符号表现符合古人的审美标准。历代尊王羲之《兰亭》为法书,深信不疑,甚至“兰亭奖”之于书法家如同“诺贝尔奖”之于科学家。这一点参见启功先生的《〈兰亭〉的迷信应该破除》一文便得分晓。又如,苏轼遊览赤鼻矶,借古抒怀作《赤壁赋》。而后书写成的作品可近似看作所指的能指,但与今人相异的是,“大王”将他风神萧散、不滞于物的情怀在《兰亭》中表现得淋漓尽致,同样,东坡先生情驰神纵、超逸优游的心神也在此作中得以呈现,董其昌称赞其“全用正锋,是坡公之《兰亭》也”[5]。可见,即使此赋作为书法作品来看,书写法度也未能脱离散文的优美和作者的才情,而独立存在。再者,(后)《赤壁赋》为东坡被贬黄州所作,必然流露他的见解与才情。文中“曾日月之几何,而江山不可复识矣!”明显表露出他的心中不甘情绪。这样的文章书写出来才气息贯通,称得上“书法作品”。若今人临摹此书,是怎样也描摹不出当时作者的“神、气”,如果转而研究作为符号、图像的书法的笔法、章法,这岂不是买椟还珠!

因此,我的观点:一是,创作主体需有相当的文学底蕴,这是基础关;二是,“写”书法作品之前需先写好文章,否则称之为“画符”更为合适;三是,在前两者基础上研究章法无可厚非。事实上,如今能像近现代的吴昌硕、李叔同一样,能够独立原创的书法家屈指可数,这必然导致书法作品“贬值”。

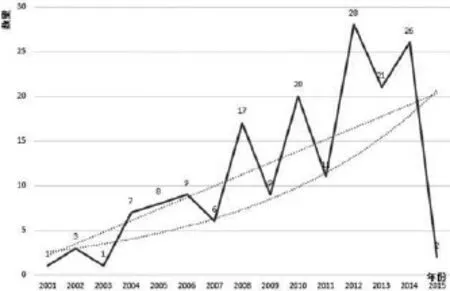

图1 四校书法专业硕博士论文传统研究体例分布表(2001-2015)

图2书法专业硕博士论文两种研究体例对比(以N校为例)

三、书法教育之窘

如今还未统计启蒙书法老师奉右军之七世孙智永“永字八法”为经典的数目,但可以肯定一点,这是世代尊《兰亭》首字“永”字[6]的流弊。中小学把“书法”定为必修课的转变,显然是应对外来文化“冲击”的举措,是保留传统的措施,却把文字与书法的概念混淆了。再看高等教育的情况,上世纪六十年代,老一辈构建了书法教育的学院格局。但是,五十多年过去,我们暂且摈弃表面上如火如荼的书法展“热”不论,单单细数书法研究成果时便不免捉襟见肘。据笔者根据知网搜集的材料进行统计分析,近十年高校师生书法论文、各级书法协会、研讨会的学术成果的研究方法依然是在封闭的“书法圈”内“坐井观天”,除了徒劳地“兜圈子”、做着“书法体操”,对于文化建设的意义着实不敢恭维。如数统计知网可检索的G校、Y校、L校、N校2001年至2015年15年间书法专业硕博士论文合计187篇,主题涉及“近代”、“现代”、“当代”书法研究的论文仅为16篇,占比8.6%;其中N校4篇,仅占比5.9%。体例为“考辨”、“考评”、“考论”、“个例”等传统研究体例的论文占绝大多数。由数据(图1、图2)可知,并非笔者主观臆断,唱衰书法,而是重在拷问:“自我循环”的意义何在?另外,现今有些书法专业的硕士生既不知道王冬龄、徐冰、谷文达,也不知道《天书》、《地书》、《碑林——唐诗后著》、“威尼斯双年展”……不排除满腹经纶的博学之才,但笔者至今还未曾遇到。更有甚者荒废了外语学习,就是丧失了“国际视野”。他们把自己的视域限定在狭小的“书法圈”内,描摹古人衣钵,依葫芦画瓢,还振振有词地自诩“创作”,有种“两耳不闻窗外事,不知今年是何载”的滑稽感;转而热衷于参加书法展、研讨会,俨然无暇顾及古代书法家殚精竭虑研究的人文学科知识。从这一层面上说,他们的书法并不是古人的书法,只是“画”出来的文字符号和图像,与“书匠”又有何异?这里注意,他们只是“画”而不是“写”。

我并不能断言五十多年来的书法教育收效甚微,但是文学、文艺学等人文专业的学生转而研究艺术理论,从他们的研究成果来看,的确更胜一筹。范景中、常宁生、吕澎、黄专、刘伟冬、沈语冰等人即是此类代表。用戴家妙的话佐证:“中国美院2009年新办了一个(书法)理论专业……理论班招进来可能文化课成绩好,但四年下来,理论班写字也不错,论文也不错,诗文作得也不错。”①此文转引自“第13回全国七十年代书家提名展研讨会发言纪要”,2013.可见体制内的人已经在反思这一问题,但为何迟迟下不了“扳正”的决心?

四、时代需要之窘

九十多年前胡适说过:“同样的材料,方法不同,成绩也就不同。但同样的方法,用在不同的材料上,成绩也就有绝大的不同。……从梅鷟的《古文尚书考异》到顾颉刚的《古史辨》,从陈第的《毛诗古音考》到章炳麟的《文始》,方法虽是科学的,材料却始终是文字的。科学的方法居然能使故纸堆大放光明,然而故纸的材料终究限死了科学的方法,故这三百年的学术也不过文字的学术……”[7]再看如今,虽然书法专业划归艺术,但它研究的对象依然是文字,不过从文字考据、训诂等拓展到了文字书写的章法、法度,结合古人审美思想融合了“神、气、骨、肉、血”的法则。纵观书法理论专业硕博士毕业论文,主题材料围绕“郊游”、“生卒”、“印章题跋”等等,研究方法依然是上文所说“三百年朴学”成绩斐然的训诂学、校勘学、考证学、金石学、史学,这样的文章无疑堪称“八股文”,甚至可称为“四百年的朴学”。不想,现代人的研究方法和材料一成不变延续了几百年,这样的研究成果怎样贴上时代特征的标签?我不全然认同胡适“三百年的光明也只不过纸堆的火焰而已”的论断,但这样的研究趋势还能存活多久,对书法发展有何贡献?实在令人担忧。

显而易见,当前的“书法热”仍是中国特色,纵观世界其他国家,没有哪个国家的知识分子像中国的“书法家”一般热衷于钻研文字的体势。追溯至几百年前也未必这样。黄仁宇在《万历十五年》[8]中提到一个情节,可以管窥当时对书法的态度。万历10岁时便能书写径尺以上的大字,张居正奏道:书法总是末节小技,艺术的精湛对苍生并无补益。之后他的日课取消书法,只留经史。可以想象,10岁孩子的书写至多端正,皇帝也不例外。且说皇帝以朝纲社稷为重,不以书法为然,他却始终没有取消经史。再看文人,因为科举的要求和入仕的需要,研读经史子集乃是他们的重中之重,即使他们以文字表达思想也没有像如今这般“着了魔”似的钻研书体、书势,举办各种所谓的“成果展”。再者,后汉赵壹认草书为“示简易之旨,非圣人之页”。“草书之人,盖伎艺之细者耳,乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备……徒善字既不达于政,而拙草无损于治。”[9]可见其对于当时过分习书风气的批评,与当下的状况又有何异?

值得一提的是《书法图式研究》一书从研究方法上突破了之前“八股式”,采用了西方的图像学方法,可谓拓宽了书法研究领域。作者在导论里坦言:“笔者之所以不揣冒昧寻此思路而探讨中国书法,主要是因为它太缺少现代艺术的世界视野的参照系了。中国书法几乎是世界艺林的一个孤独行者。”[10]2013年,博士论文《当代书法美学的反思与建构》一语道破:“当代书法如果希冀获得新的生机,必须借助现代性的形式躯壳召唤古老的美学元神”;博士论文《中国现代书法图式研究》把研究视角聚集在现代书法上,更是比一些年轻“老夫子”的研究增添了些时代气息。此类成果目前较少,但其研究方法、材料和视角不得不说体现了时代色彩。

最后,笔者把注意力转移到国外研究。ABezierCurve-BasedApproachtoShapeDescriptionforChineseCalligraphyCharacters②HMYang,JJLu,HJLee.ABezierCurve-BasedApproachtoShapeDescriptionforChineseCalligraphyCharacters[J].InternationalConferenceonDocumentAnalysisamp;Recognition,2001:276-280.(被引量:44)致力于研究书法文献的矢量化方法;AnIntelligentSystemforChineseCalligraphy③SXu,HJiang,FCMLau,YPan.AnIntelligentSystemforChineseCalligraphy[J],来源于http://www.aaai.org/Library/AAAI/2007/aaai07-250.php.(被引量:19)通过集成的智能方法将中国书法应用到计算机科学上,构建一个智能书法教学系统来指导书法学习与书写。类似地,国人发表的被引量较高的几篇英文论文④HWong,HIp.Virtualbrush:amodel-basedsynthesisofChinesecalligraphy[J].Computersamp;Graphics.2000,24(99):99-113.(被引量:143)SXu,FCMLau,WKCheung,YPan.AutomaticGenerationofArtisticChineseCalligraphy[J].IntelligentSystemsIEEE,2005,20(3):32-39.(被引量:93)均谈论书法的现代软件技术运用。还有论者把书法研究运用在医学领域⑤XLYang,HMLi,HSKao.TheeffectsofChinesecalligraphyhandwritingandrelaxationtraininginChineseNasopharyngealCarcinomapatients:arandomizedcontrolledtrial[J].InternationalJournalofNursingStudies,2010,47(5):550-559.(被引量:62)研究中国书法和放松训练对鼻咽癌患者影响。与其批评西方人不懂中国书法,抑或仅会进行图像学、符号学研究,不如审视西方人聚焦在书法的现代应用上的研究视角与重点。可以说,单凭这一点也能激活古书法的现代灵魂。与世界接轨的口号虽然响亮,却在不知不觉中脱轨,难道这还不能警醒活在当下的书法家们?

批评的价值在于针砭时弊,提出来问题再商量解决问题的方法、对策。上面列举的四种窘状只是笔者一些愚见,抛砖引玉,请同仁一起来商榷。

[1]蔡仲德.“二十一世纪是胡适的世纪”吗?[J].中华魂,2003(10).

[2]马啸.书法家靠什么兴奋?[J].美术观察,1998(6):13.

[3]邱振中.书法究竟是什么[J].美术观察,1998(6):5.

[4]梅墨生.走向单向度的书法[J].美术观察,1998(6):6.

[5]董其昌.画禅室随笔.上海:华东师范大学出版社,2012:54.

[6]启功.《兰亭》的迷信应该破除[J].文物,1965(10).

[7]胡适.胡适文存(三)[M].合肥:黄山书社,1996:93-102.

[8]黄仁宇.万历十五年[M].北京:中华书局,2006:10.

[9]张彦远.法书要录[M].上海:上海书画出版社,1986:2.

[10]梅墨生.书法图式研究[M].南京:江苏教育出版社,1997.

(责任编辑:梁田)

J292

A

1008-9675(2016)04-0079-04

2016-04-10

屠家宝(1989-),男,安徽合肥人,南京艺术学院美术学院研究生,研究方向:美术批评。