过去·未来·经典

——徐无闻先生的艺术生涯

文/向 黄

大家

过去·未来·经典

——徐无闻先生的艺术生涯

文/向黄

内容提要:对徐无闻一生的研究与创作生涯进行了概述,徐无闻的书法、篆刻源自家学、渊源于名师,经过数十年的勤奋学习与深入研究,他的研究与创作取得很高的成就,形成了徐氏风格,为后人提供了一条可供效仿的经典之路。

徐无闻;拜师;尊师;勤学;苦学;识见;经典

徐无闻

徐无闻(1931—1993),四川成都人。本名永年,字嘉龄。1930年后,因耳疾,更名“无闻”,遂以“无闻”行世。斋号守墨居、烛明室、听秋声馆等。徐先生1954年毕业于四川大学中文系,分配到西南农业大学工作,1955年调入西南师范大学,从教30余年,直至1993年6月因病逝世于重庆,终年62岁。

徐先生是《汉语大字典》编委;主持《汉语古文字字形表》编写工作;主编有《秦汉魏晋篆隶字形表》《甲骨金篆隶大字典》《殷墟甲骨书法选》等,与欧阳中石共同主编高等书法教育教材《书法教程》《书法教程参考资料》。整理出版有《廛间之艺》《沈尹默先生入蜀词墨迹》《鲍廷博校张奕枢本(白石道人歌曲)》《寰宇贞石图》数种。徐先生生前并无书印专辑,去世后,家人、门人等整理出版《徐无闻书法集》《名家临书·徐无闻临中山王厝鼎》等。

徐先生生前为西南师范大学中文系教授兼古典文学研究室主任,唐宋文学、书法篆刻两个专业的硕士研究生导师;中国作家协会会员、中国书法家协会理事、中国书法家协会篆刻评审委员、西泠印社社员、四川省书法家协会副主席、四川省书学学会副会长、四川省文史研究馆馆员、四川省文联常务委员、重庆印社名誉社长。

小引

壁上悬挂着一件行书作品,是先师徐无闻先生书写的自作诗:“心手相忘意自仙,啬翁诗卷蕴金丹。世人哭被虚名误,笔不生风画虎难。”

诗,写得一派天机自然、潇洒自如。字字透露出居士卧舟、闲观世事的逍遥。文字的畅达轻快、线条的高妙舒展、墨色的滋润俊雅,与诗作相映生辉。这中间所表达的人生境界、艺术追求让人深觉喟叹、抚案叫绝。诗中的“啬翁”就是民国初在孙中山大本营担任秘书长、参议长,后来又担任中央文史馆副馆长的四川乐至人谢无量。

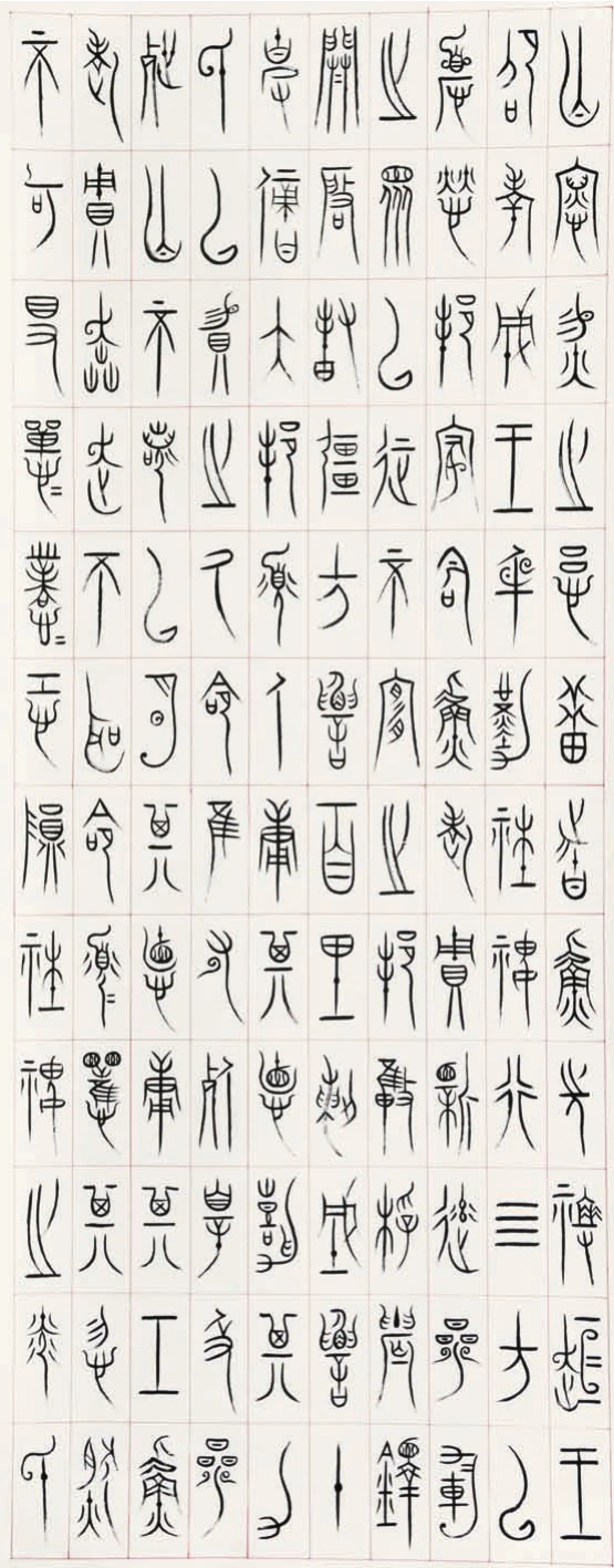

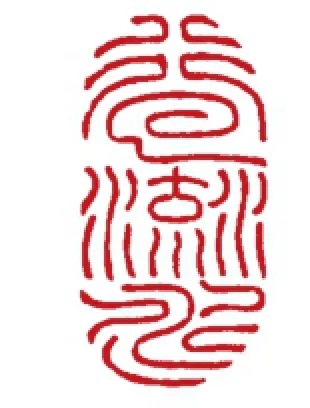

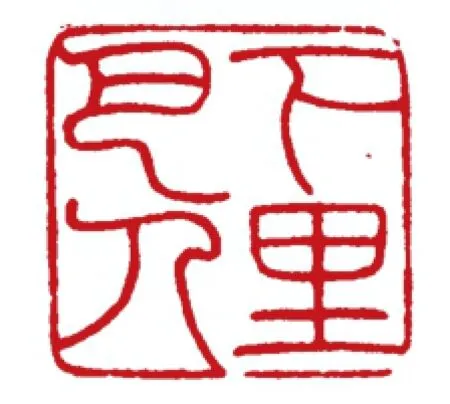

徐无闻 篆刻 鲁迅诗

拜师与尊师

无闻师出生于西蜀锦里城北的玉局村,就是苏轼临终前蒙诏授朝奉郎提举成都府玉局观处。那里翠竹环抱、清溪洄流、屋舍田翥、风光如画。他幼承家学,从七岁就读成都实验小学起,父亲益生公徐寿先生就开始启蒙文史、传授书法。益生公徐寿先生,民国四川主动隐士。新繁周虚伯《徐君益生墓志铭》云:“君, 徐姓,讳寿,字益生,号鸿冥,成都人。其先,明嘉靖中由鄂迁蜀。君长身、短髯、色庄,而即人也温。其学博兼儒释经史外,金石书画皆研贯,工考古、善诗文,书法、篆刻,严法多善造。”

在研究无闻师的艺术一生时,我感到就拜师缘来讲,无闻师的缘分之好,真是很少有人可比的。徐先生的家族本身就是一个藏研金石书画篆刻古籍版本气氛十分浓郁的艺术圈子。比如他的舅舅安徽太平人崔之雄留学日本,嗜好金石版本,与蜀中古籍版本收藏家大关唐氏两兄弟深为挚友。他奶奶娘家大邑世留堂张孝成以两千亩良田练得一双鉴瓷的火眼金睛,与瓷器鉴藏家杨啸谷时时上下一起,镇日专研。他的父亲本身是四川佛学院的教师、青铜器鉴赏家。少年徐无闻由乃父带入他的金石书画朋友圈,时常到川大附近的望江楼吃茶品赏,受到当时蜀中顶尖级学者(王利器、李璠、周虚白、屈守元等)、书画篆刻家(周菊吾、徐寿、余中英、杨啸谷等)的熏陶。志学之年的一个偶然机会,被沙孟海誉为民国印学研究“世间不可无”的易均室作为衣钵传人收入静耦轩门下,接受了极其深厚的古典印学体系教育。而立之年,师从中国文论泰斗郭绍虞学习。此间,先后在褚保权、吴宓两先生的介绍下,与沈尹默、潘伯鹰结识并投门沈先生。又由易均室先生介绍与方介堪通信印学,1981年从杭州迂道温州,完结了拜师仪式。

无闻师拜师、尊师足以为晚生后辈楷模。少年到中年求学所结识的老师们都非常喜爱这位好学深思、勤于实践的学生。1948年,易均室先生刊印蓝印本《稆园论画绝句》,即由17岁的徐无闻作跋。又在好友唐醉石镌刻的“沧浪一舸”青田印石上补刻“碧山南浦词”,与同好盟友姚石倩、徐松安同在一石,成为民国印学的一段佳话。“文革”后,西泠印社恢复活动,沙孟海信函介绍徐无闻入社云:“平生不问人事,然今主动介绍二人(另一位为蒋峻斋)入西泠印社。”无闻师踏入社会后,便利用一切机会宣扬先生们的书画篆刻艺术,为他们作文、写序、题跋,唯恐先生之道隐晦湮没。这里特别讲一讲无闻师尊师周菊吾、易均室的事情。

与周菊吾有三件:一是探师。1968年,周菊吾先生在四川大学被迫害致死前几日,徐无闻不顾自己的安危,奔赴四川大学看望周先生。自己的“反动学术权威”学生来看望自己,令周先生感动得抚床大哭。二是觅砚。周先生嗜古,富收藏。周先生夫人毛文教授曾告诉我,周先生收藏的字画、古籍、古砚,均被抄、被烧、被砸,佳墨五百余锭被倒入一口大锅,化掉做大字报书写之用。其中,“井田、荇翁”二名砚未被砸,“文革”后,徐无闻得知去向,经多方努力,觅回归周家。三是出书。周先生一生刻印,生前未给自己出一本篆刻集。1988年,徐无闻与周菊吾家人一起整理周先生的遗作,并交由四川美术出版社出版了一册《周菊吾印存》。

易均室逝世后,徐无闻在《纪念篆刻家易均室》一文中记录了“十年浩劫”给恩师无穷的摧辱,那些“破四旧”者把他几十年积蓄的文物典籍、书画篆刻,抄掠一空,并把他的十余种手稿、大量的明清书画和旧拓碑帖焚于寓舍中,余烬至次日犹热不可近。……1967年,他费了许多周折找回了被抄走的大多数藏印,他想“我那时在成都,感到物之聚散无常,应及时辑拓,方不负先生珍重一代篆刻艺术的苦心。于是穷半月之力为先生钤拓了三部,共二十四家刻印一百六十方,仍署名为《稆园印鲭》”。后来,徐无闻又专门到湖北图书馆看易师的藏品,并题跋。还专文撰写《纪念易均室先生》揄扬先师书印成就,纪念先师百年诞辰,发表在《书法》1988年第6期。

苦学与勤学

徐无闻 手拓并跋神爵四年泉范

20世纪90年代中期,在成都吉祥街无闻师的古文业师周虚伯先生老屋访问无闻师旧事时,周老对我说:“你的老师啊,太用功了,真是拼命三郎!”每每想起当时周老说这话的神态、口气,我就想起壬申那年初春在文化公园合影的样子。按照约定,周虚伯及其兄弟周蹈之(余成都二中就读时的国文教师)自行去公园,我则陪无闻师到。那年,周虚伯85岁、周蹈之71岁,而无闻师才60岁。三位先生站在一起,样貌一般无二,均是苍苍白发老者。

确实,无闻师之于学问、艺术的研究真如唐人韩愈在《进学解》里面所讲:“焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。先生之业,可谓勤矣。”

从我目力所见之墨迹,自十五六岁起,无闻师承继先贤治学之法,读书就抄书、抄书就有眉批。这种治学之力,确非一日之功。“文革”期间,别人搞运动,他就读书做笔记,大量地阅读、抄写、眉批。他断断续续地做过去中断的古文字自修,手抄《甲骨文字编》约二十万字;埋头四部,以蝇头小楷、不同的颜色反复校勘《说文解字》达七遍之多。同时,还大量地用小楷、小行书摘录学术笔记。从这些毛笔墨迹中,可以深深感受到传统文化治学的魅力。对于先贤的艺术珍品保存、发扬,他亲力亲为,不辞辛劳。如手校、整理《稆园印鲭》《鲍廷博手校张奕枢本〈白石道人歌曲〉》《周菊吾印存》《余兴公书法篆刻集》《鸿冥老人游艺留珍》,等等。

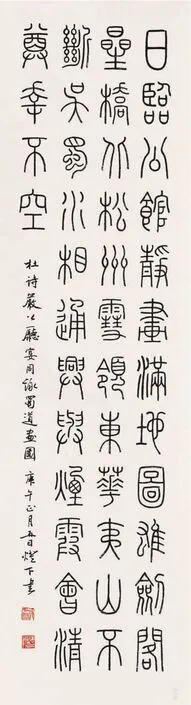

徐无闻 杜诗严公厅宴同咏蜀道画 图1990年

识见与经典

无闻师的研究与创作,可以用初唐书法四家之一的虞世南《蝉》句来形容:“居高声自远,非是藉秋风。”对于学问,他有一个基本看法:“常识并非都是真理,也包括已知的和未知的错误。人们对于常识性的错误,很容易引起注意。但是,对以讹传讹、习以为常的错误,则很容易忽略。”在实践中,他也是以这个思想来指导自己行事,并取得前人所未能涉及的成果。比如,他根据已有的历史资料和实物进行一一比对,就战国时期秦国文字的真面目,籀文与小篆的关系,对历史文献的检讨等方面的问题论证了“小篆为战国文字”,以翔实可靠的证据指出小篆为战国文字,早在秦始皇统一六国前一百二十余年的秦孝公时代,即商鞅主政时期已经通行于秦国,并阐明认识“小篆为战国文字”的意义:第一,有助于正确认识汉字的演变史;第二,有助于正确认识鉴定相关的古文字数据;第三,有助于正确认识《说文解字》的价值,澄清历史上一些积非成是的观点。

应当讲,“小篆为战国文字说”是新中国成立后古文字研究重要的成果之一。今天,“小篆为战国文字”已经为学术界和一般的人们所接受,成为普遍的共识。这是徐无闻对古文字学的重要贡献,也为后世的治学提供了一个范例。他的严谨扎实的治学精神是后来者应当继承和发扬的。

无闻师如同北宋西蜀乡贤苏轼,是一位百科书式的学者、艺术家。于书法,他有系统的书法史研究成果。最具影响的,如《褚遂良书法试论》《颜真卿〈竹山连堂句〉辨伪》《关于宋代书法史的研究》《〈成都西楼苏帖〉初笺》《篆隶书法简论》等。于碑版,他有《杨守敬全集·寰宇贞石图》等整理成果。于版本、音乐,他为古籍版本家、古琴家提供了关于《鲍廷博手校张奕枢本〈白石道人歌曲〉》版本、音乐的研究成果。于篆刻,虽然没有专著出版,但是,他用最传统的“游于艺”的方式,如诗稿、印文、边款、随笔、书札、谈话等,给后人呈现出他的篆刻研究与创作的精彩形态。他常讲篆刻作品的创作是“七分篆三分刻”,指出了篆刻的创作要从篆书研习出发,重视印面的设计,刀法是表达印文的篆法与设计。他在《篆刻的关键在于篆》一文中写道:“篆刻要取得成功,我认为关键在于篆。印不论大小、繁简,都要经过深思熟虑,反复写稿,一经写定,刻起来就比较顺利了。这与书法有一些区别,特别是行草,可以因为一时的兴会,收到很好的效果。但篆刻一般不会出现这种现象,那种不写而刻,或写得很随便的,只能在字较少,又不很难,技法很熟练的情形下,可能出现好作品。”他曾对门人讲:“有人说韩天衡摹古印达万方,我没有那么多时间去刻,我总计临摹秦汉印只有几百方,但我看得多,一有空就找秦汉印章来看,有时用透明纸放在印拓上摹写,看得多了,摹写多了,设计印稿和下刀时,自然就心中有数了。”

他在《方介堪先生的篆刻艺术》一文中讲道:“方先生虽为篆刻家,却不以篆刻学不等于文字学为借口,自我作古,随便篆刻毫无根据的字。他对古文字学和文字学有长期的修养,在篆印时,总认真地考究文字的正误真伪,力求入印的形体都有正确可靠的依据,他绝不搞那种离奇怪诞的形体来惊世骇俗、哗众取宠,这是完全正确的。为什么入印的篆书就可以乱造字或写错字为艺术呢?乱造字或写错字绝不是新,绝不是创造性。其次方先生的篆刻……笔画明晰而不含糊粘连,印面完整而不残缺破烂。他不仅不敲缺印边,而且常连印角也不修圆,任它刓角崭齐,这犹如唱戏不耍花腔,一板一眼,吐字清楚明亮。那种无印不缺,借以藏拙掩丑的作风,不足为训。”这既是评价方介堪先生的篆刻,也是夫子自道。

无闻师非常重视书法文化的普及与书法水平的提高。他主编的《甲金篆隶大字典》自1991年出版后,又多次再版。之所以受到了广大研究文字、书法之人的欢迎,是因为这部字典收集了近40年来重要的新资料、新成果,在总结编撰《汉语大字典》以来的成果基础上,兼收并蓄,注重文字的学术性、字形的审美性、字典的普及性。1992年又主编《殷墟甲骨书法选》,因为融合学术性、普及性为一体的特点,出版后受到学者和书法爱好者的欢迎。

关于创作,无闻师有一个很重要的认识:“要写就写经典作品”。他的这个创作理念从少年时期就在乃父徐寿,尊师易均室、周菊吾等艺术教育中形成了。比如,他17岁时题跋自拓“汉画像凤砖”的形式就非常符合美的原则。又如跋识《稆园论画绝句》的遣词造句、书写格式、镌刻“沧浪一舸”一印边款的布白刀法很明显受到了老师深厚艺术学养的影响。

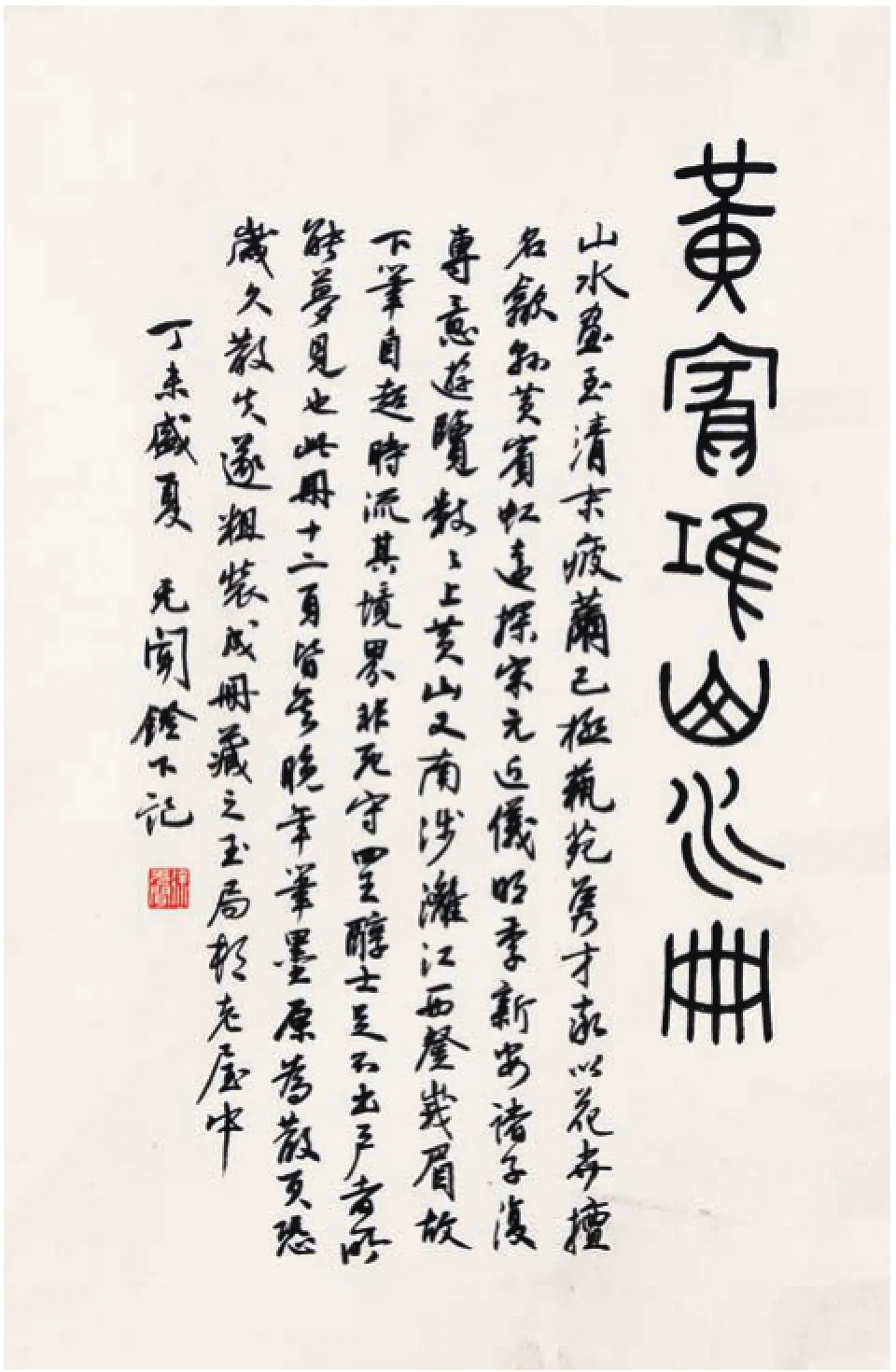

徐无闻 跋黄宾虹山水册 1967年

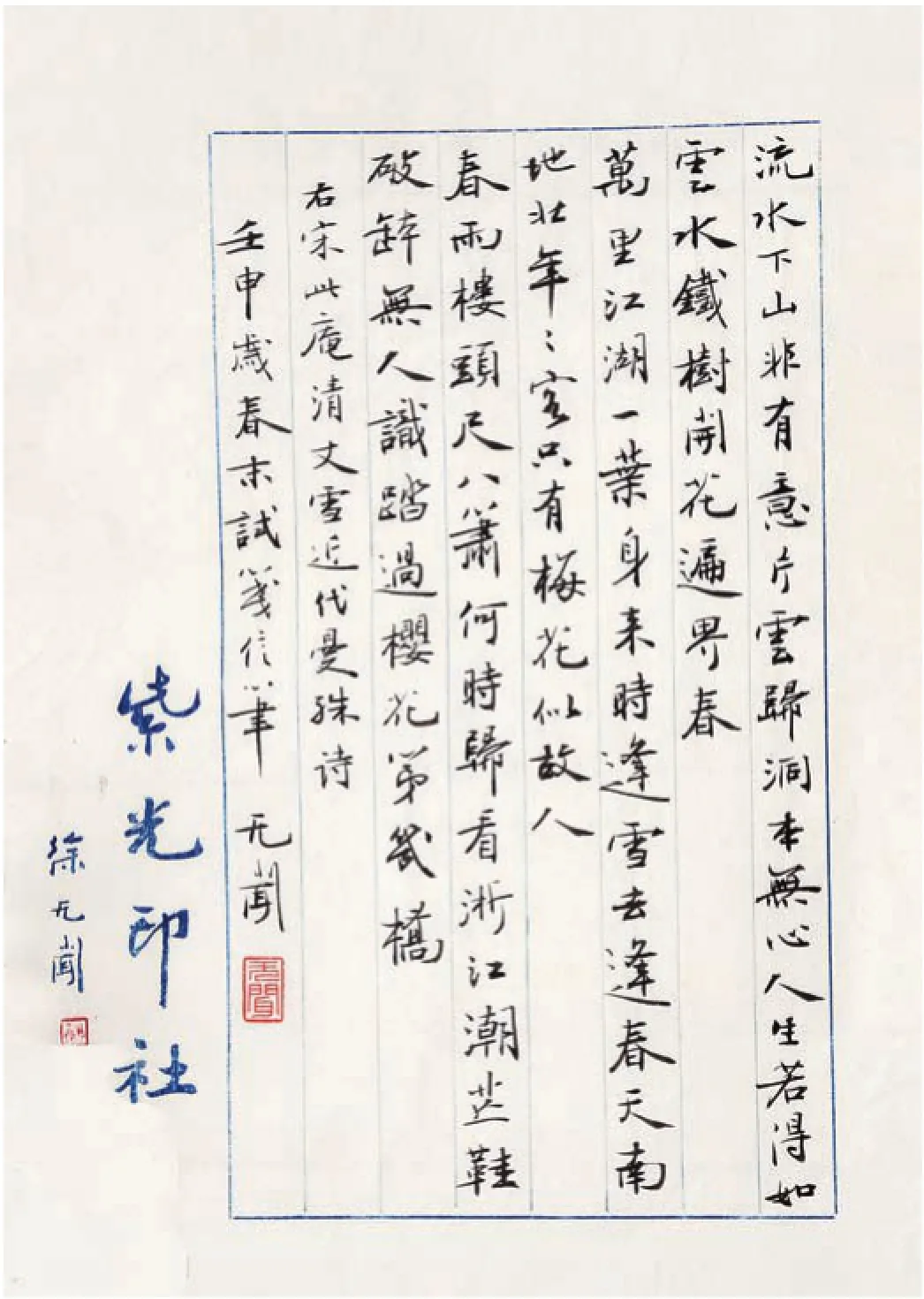

徐无闻 壬申新春试笔 1992年

到了中年以后,他把研究与创作自觉地、有机地结合起来,形成了具有“徐氏通才”的经典创作形态。

20世纪60年代初,师从沈尹默以后,在取法帖学方面,徐无闻对书法创作有了更深的体会。受沈尹默的影响,他于行书技法的研究下了极大的功夫。他在鉴别书法作品的时候非常重视笔法比对的异同。比如他在《褚遂良书法试论》中判断楷书《倪宽赞》、大字《阴符经》等真伪是从用笔和结字来判别的。他在文中讲道:“中国的笔法到楷书而大备。楷书……到了初唐才普遍地达到十分成熟的阶段。《雁塔圣教序》是褚遂良肘腕悬空,直接书写在碑石上的。用笔灵活多变,结构绰有余姿,特别是那些非常纤劲的笔画,必须要肘腕悬空才写得好。”他对褚字进行过极为深入的研究与实践,因而,他的楷书直逼褚河南,世人目为当代第一。“留神谛视,无一非有锋之笔,然此仅可为知者道,难与耳食者言也。”

无闻师在《褚遂良书法试论》中还讲道:“打破藏锋、中锋正宗论,认真研究和学习古代书法名作中丰富多样的笔法,是发展当代书法的重要课题。”这种观念是他理性地研究褚遂良、王羲之书法的结果,在20世纪80年代早期是很有新意的。事实上,在80年代中期以后,他的笔法有很大的变化,他的行草书刚健、遒劲、爽利、清雅,与沈尹默、潘伯鹰、白蕉并肩,而为世人珍之。

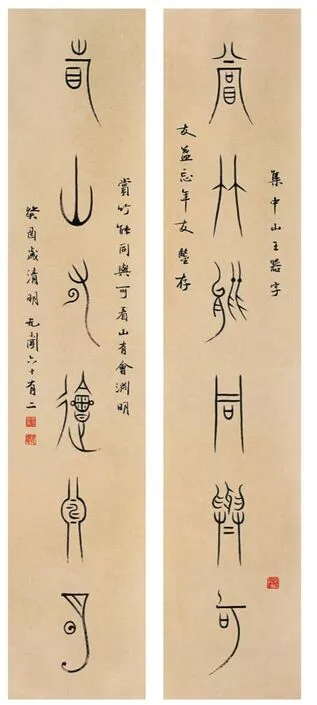

无闻师把行书、篆书的笔法与意韵有机地结合在一起,不露痕迹地表现在各种书体中,启功称之为“古、篆、楷、行,罔不精工”。到了80年代末期,书法已经形成清劲秀拔风格的无闻师在《篆隶书法简论》中,用了三分之一的篇幅来讲篆隶的技法。笔者在先生有年,每见他写篆字,都悬肘书之。其线条的流畅与劲健,确乎由于悬肘,而接笔的不留痕迹又源于运指的灵巧。他坚决反对秃笔甚至烧笔头以作篆书的做法,曾讲:“余学阳冰篆四十余年,每遇钱十兰、孙渊如、洪北江诸家篆迹,皆书风。”特别是他的篆书,“篆法深稳,独得渊穆之度。……不减王虚舟、钱十兰”(启功语),“玉箸篆可与清人并驾,在当代全国则独领风骚。其融汇甲骨、秦篆之法,所书中山王器文字,风神韵度之清超挺质,书坛亦无出其右者。”(何应辉语)“据我所知,他是以中山王器文字入书的第一人。所书中山王器集联‘勤旧学不懈夙夜,辟新知时有见闻’,为多种书刊所引用,作为典型的范例。我个人则更欢喜他所写的小篆四条屏《左太冲〈蜀都赋〉》,其功力与气韵都是超一流的水平。而且通篇两百多字,自首至尾,其气一以贯之,始终不懈,洵非易致。”(林乾良语)

无闻师如清代赵之谦,常常把新见到的文字不失时机地引入书法与篆刻的创作中来。1979年,战国中山王器出土,器物上诡异而又奇丽的形体和笔法、刀法引起徐无闻的注意,他就在结合甲骨、秦篆的基础上写出了中山王书法和刻出了中山王印,在全国引起了极大反响。集中山王字“吉金新见中山鼎;古史旧闻司马公”一联中,表达了他对新出土文字的重视与喜爱。集中山王铭文的书法创作形式经无闻师的创作,随即风靡全国书坛,成为20世纪中国书坛篆书创作的新式样:“徐氏玉箸”(方介堪语)。

结语

徐无闻 但教便有七言联 1993年

徐无闻 赏竹看山六言联 1993年

作为第二代中国书法教育家,兼古典文学与书法篆刻两个专业的研究生导师,无闻师当年培养的研究生及其进修生,已经在大江南北各高校生根发芽,又培养出了新一代的文学、书法、篆刻的研究者、教育者、创作者。第三代传人正崭露头角,活跃在教坛、书坛,徐无闻的文艺思想和创作理念得到很好的继承和发扬。而无闻师的书法、篆刻珍品,也必将传世久远、泽被后昆。

壬辰三夏,码于雍婴堂。

丙申惊蛰,重撰于暂息室。

本文作者系中国书法家协会会员、四川省书法家协会青少年书法工作委员会主任兼秘书长、四川教育学会书法教育专业委员会副主任、四川金石研究会常务理事、四川省书学学会理事、开明印社理事、澳门印社社员

约稿、 责编:秦金根 金前文

徐无闻 论悬肘

徐无闻 临战国中山厝大鼎铭文之三 1991年

徐无闻 江畔何人初见月,江月何年初照人

徐无闻 行云流水

徐无闻 下里巴人

徐无闻 寻章摘句老雕虫

徐无闻 渴不饮盗泉水,热不息恶木阴

徐无闻 老子其犹龙耶

徐无闻 花楼叠石

徐无闻 云从龙

徐无闻 益生心赏