1964-2014年玛曲高原土地沙漠化驱动力定量分析

胡梦珺, 潘宁惠, 李向锋, 左海玲

(西北师范大学 地理与环境科学学院, 甘肃 兰州 730070)

1964-2014年玛曲高原土地沙漠化驱动力定量分析

胡梦珺, 潘宁惠, 李向锋, 左海玲

(西北师范大学 地理与环境科学学院, 甘肃 兰州 730070)

[目的] 对玛曲高原土地沙漠化的驱动因子进行定量分析,为黄河上游地区沙化草地恢复及生态环境治理提供科学依据和理论基础。 [方法] 以多期玛曲高原遥感数据和近50 a气象及社会经济资料为数据源,采用主成分分析等方法开展研究。 [结果] 1964—2014年,玛曲高原沙漠化土地的扩张是综合贡献率高达57.18%的自然因素和人为因素共同作用的结果。在不同时段,玛曲高原沙漠化土地扩张的驱动因素不同;1964—1980年,沙漠化土地的扩张以自然因素为基础,人为因素为主导,它们的贡献率分别为33.95%和47.66%;1981—1997年,玛曲高原沙漠化程度的加剧是受自然因素和人为因素共同作用,综合贡献率为42.75%;1998—2014年,玛曲高原沙漠化土地的逆转以人为因素为主导,其贡献率为44.97%。 [结论] 玛曲高原沙漠化土地的演化是在高寒脆弱不稳定的大自然背景下,人为因素尤其是人口数量和牲畜数量辗转变化的产物。人为因素在短期内对区域沙漠化的影响更为显著,甚至决定着沙漠化的演变方向。

土地沙漠化; 气候变化; 人类活动; 定量分析; 驱动力; 玛曲高原

文献参数: 胡梦珺, 潘宁惠, 李向锋, 等.1964—2014年玛曲高原土地沙漠化驱动力定量分析[J].水土保持通报,2016,36(4):250-256.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.044

玛曲高原位于青藏高原的东北部边缘,是黄河源头重要的水源涵养地[1]。玛曲草地作为青藏高原高寒草地的重要组成部分,孕育着异常丰富的生物资源和物种资源,素有“亚洲第一牧场”和“高原水塔”之美称[2-3]。随着气候变化和人类活动的不断加剧,玛曲高原生态环境明显恶化[4-10]。据统计,玛曲高原沙漠化土地在20世纪60年代仅有零星分布,之后其沙漠化土地不断扩张并逐渐发展成为青藏高原沙漠化发展的重点区域[11]。土地沙漠化已不仅是单纯的生态环境问题,对人民生产生活也造成了严重威胁,进而导致人类社会发展的不稳定性[12-13]。前人就玛曲高原土地沙漠化驱动机制等方面已做了大量研究[14-16],结果表明玛曲高原土地沙漠化的发展是受自然因素和人为因素的共同影响,其中人为因素占主导地位。虽然对玛曲高原的土地沙漠化驱动力已有一定的探讨,但在实际研究中缺少时间跨度较大的年份序列数据。另外,考虑到沙漠化发展的正逆过程在时间上是交替出现的,已有研究对研究区沙化驱动力进行分析时,均以整个所研究时间年限来综述影响因子,而对阶段性的沙漠化土地演化过程及其驱动因子缺少详尽的论述,尤其对自然因素和人为因素在玛曲高原土地沙漠化演化中的作用缺少定量性分析。鉴于此,本文在对玛曲高原7期遥感影像进行解译的基础上,结合该区近50 a的气象数据和社会经济数据,采用主成分分析方法对其土地沙漠化驱动力进行了定量研究,从而明确自然因素和人为因素变化对区域草地沙漠化发展的影响,以期把握黄河上游乃至整个黄河流域沙漠化土地的发展态势,进而为黄河上游地区沙化草地恢复及生态环境治理提供相关的科学依据和理论基础。

1 研究区概况

玛曲高原地理坐标为33°06′30″—34°30′15″N,100°45′45″—102°29′00″E,位于甘肃省甘南藏族自治州西南部,地处青藏高原东端甘、青、川3省交界处的黄河第一弯曲部,故称黄河首曲。玛曲高原深受夏季风尾闾的影响,组成中国的一级环境敏感带,属青藏高原大陆性季风气候。全区年平均降水量为564 mm,主要集中在5—9月。年平均蒸发量为1 347.3 mm,相对湿度62%。玛曲高原年平均气温1.2 ℃,最冷月(1月)平均温度-8.7 ℃,最热月(7月)平均温度11.3 ℃,活动积温253.6 ℃,无霜期仅20 d左右。全年日照时数2 613.9 h,平均风速2.5 m/s,最大风速36 m/s,全年大风日数77.1 d(8级以上)。玛曲高原土壤类型较多,以亚高山草甸土分布面积最广。植被以高寒草甸为主,具体包括高寒常绿革叶灌丛、典型草甸、高寒草甸、沼泽化草甸和盐生草甸等,其中天然草地9 106 km2,占全区总面积的90.01%。

玛曲县共辖8个乡,总人口5.48万人,其中藏族人口占88%。玛曲高原沙化草地主要分布在欧拉乡、尼玛乡、河曲马场和曼日玛乡。截止2013年年底,全县各类牲畜96.04万头(只、匹),牧草产量从1981年的5 860 kg/hm2下降至2004年的4 000 kg/hm2,降幅达1/4;草层高度由1990年的35 cm下降至现在的10 cm;植被覆盖度下降到目前的70%左右[6]。

2 数据与方法

2.1数据来源

选取的遥感影像数据分别为1977年的MSS数据(分辨率为80 m);1989,1995,2006年的TM数据(分辨率为30 m);2001,2010年的ETM数据(分辨率为15 m)。考虑到7—9月是玛曲高原植被覆盖度最好的季节,沙漠化土地在影像上也比较容易区分,因此,为方便目视解译,选取的影像大多数(1989年无夏季数据,2014年夏季影像云量过大影响数据可靠性)为7—9月。气象数据和社会经济资料分别从中国气象科学数据库(www.cma.gov.cn)和玛曲统计年鉴中收集。根据研究目的,从影响土地沙漠化的众多因子中筛选出了年平均温度、年降水量、年平均风速、年最高温度和年最低温度5个气象指标,人口数量、大牲畜数量和年产草总量3个社会经济指标作为分析的变量,用于主成分分析。

2.2研究方法

2.2.1遥感图像预处理为监测玛曲高原沙漠化土地面积变化,选取轨道号为131/36~37,132/36~37的玛曲高原7期陆地卫星影像各两景,利用ERDAS经过“多波段数据组合”和“图像拼接”技术得到玛曲高原的遥感影像。从地形图上选取控制点,采用二次多项式重采样方法对其进行校正,校正精度控制在0.5个像元内,用三次卷积法重采样纠正全图,建立统一的Albers坐标投影系统。由于本研究中遥感影像分辨率不同,为保证数据的可比性,需将15 m分辨率的ETM影像重采样为30 m分辨率的影像;MSS影像的处理是将1977年航片调绘的地形图转化为统一的Albers双标准纬线多圆锥投影,并与遥感影像叠加类比分析来提取沙漠化土地信息。

2.2.2遥感解译方法在ERDAS和ArcGIS软件的支持下,结合光谱直接分类法和实地调查,通过目视解译对7期遥感影像参照表1中的解译标志提取沙漠化土地信息(1989,2014年沙漠化土地信息根据其他年份解译信息对照类比提取),建立沙漠化土地数据库。

表1 玛曲高原4,3,2波段RGB合成TM影像沙漠化土地解译标志

2.2.3主成分分析方法基于SPSS 19.0软件,采用主成分分析法量化玛曲高原土地沙漠化过程中自然因素、人为因素以及自然和人为综合因素的贡献率。主成分分析研究如何通过少数几个分量来解释多个变量间的内部结构,它常被用来寻找判断某种事物或现象的综合指标,并且给综合指标包含的信息以恰当的解释,从而更加深刻地揭示事物的内在规律[17]。它可以在关系错综复杂的变量中找出影响变量的共同因素和特殊因素,从而用若干独立的、数目较少的新变量来表达原始数据,并取得较好的降维效果,可以用较少的变量指标分析结果,简化分析因素但又能反映尽量多的信息[18]。

3 结果与分析

3.1土地沙漠化现状及分布

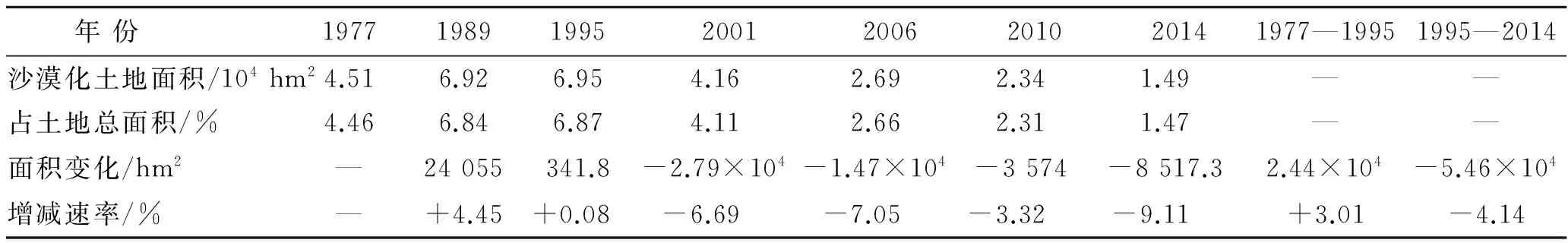

对所获取的7期遥感影像进行解译整理后建立了玛曲高原沙漠化土地动态变化数据库(表2)。自20世纪60年代玛曲高原出现零星沙漠化土地和小沙丘[8]。从表2可看出,此后20 a间,随着草地的退化,沙漠化土地面积逐渐扩大,且发展速度越来越快。1977—1995年玛曲高原沙漠化土地发展迅速。1977年沙漠化土地面积为4.51×104hm2,占玛曲高原土地总面积的4.46%。1995年沙漠化土地总面积比1977年增加了2.44×104hm2,年均扩展速率为3.01%。1995年之后,土地沙漠化扩张趋势出现逆转。1995—2014年,沙漠化土地总面积比1995年减少了5.46×104hm2,年均缩减速率为4.14%。1977—1995年玛曲高原沙漠化土地在空间上几乎没有变化,主要分布在东北部欧拉秀玛乡和尼玛乡黄河沿岸、东南部采日玛乡和曼日玛乡沼泽区、西南部齐哈玛乡和阿万仓乡黄河支流两岸。1995—2014年其沙漠化土地主要分布于东南部采日玛乡和曼日玛乡沼泽区且沙化面积减小明显,其他区域沙化土地得到有效恢复。

表2 玛曲高原1977-2014年沙漠化土地面积动态变化

3.2玛曲高原土地沙漠化驱动力分析

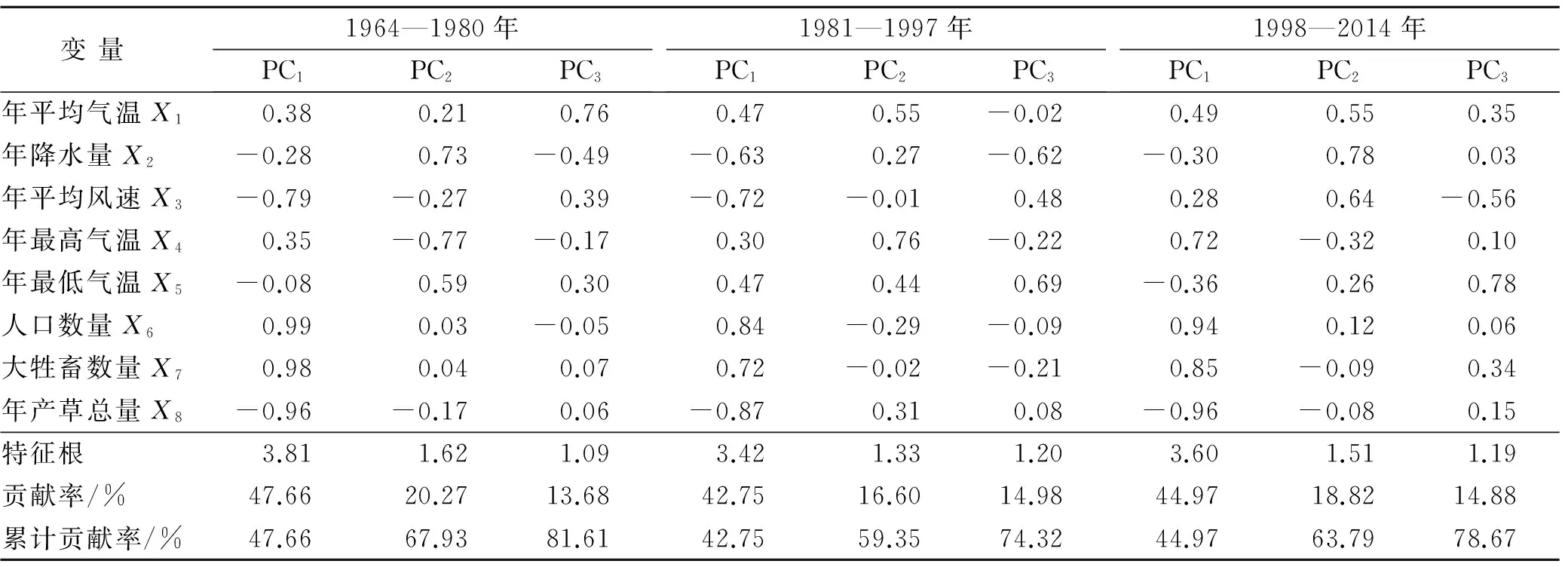

3.2.1近50 a土地沙漠化驱动力分析(1) 主成分分析结果。设定年平均气温为变量X1,年降水量为X2,年平均风速为X3,年最高温度为X4,年最低温度为X5,人口数量为X6,大牲畜数量为X7,年产草总量为X8。在SPSS 19.0软件中对所选取变量进行主成分分析,确定这些因素与玛曲高原土地沙漠化之间的关系,构造因子变量,得到1964—2014年各主成分的贡献率及特征向量(表3),对研究区土地沙漠化的驱动力进行定量分析。经过Bartlett球体检验,显著性概率为0.000,检验样本KMO系数达到0.769,效果较好。由表3可知,第1主成分(PC1)和第2主成分(PC2)的特征根大于1,说明这2个主成分足以解释沙漠化土地的变化[1,18]。结合本文的研究目的,在此提取前2个主成分并列出1964—2014年的沙漠化变量主成分方程:

(1)

(2)

(2) 分析与讨论。分析方程(1)—(2)可知,1964—2014年玛曲高原沙漠化土地面积的变化是由自然因素和人为因素的综合作用所引起的。在作为最主要综合指标的第1主成分中,变量的贡献率为57.18%,人口数量(X6)、大牲畜数量(X7)、年产草总量(X8)、年平均气温(X1)、年最高气温(X4)和年平均风速(X3)的特征向量绝对值较高,表明各变量虽在作用方向上不同,但对沙漠化的发展具有同等效力和作用。尤其是人口数量(X6)的特征向量最高,为0.97。表明人口数量的激增导致对环境系统压力的不断加大和人类不合理利用草地资源造成的生态失衡,是玛曲高原草地退化过程中最活跃的因素。综合考虑这两个主成分方程,第一主成分反映了自然因素和人为因素对玛曲高原土地沙漠化的综合作用,其中,人为因素的贡献率大于自然因素,累计贡献率高达57.18%。第2主成分集中反映了年最低气温(X5)的信息,为自然因素方程,贡献率为13.25%。分析图1可知,1964—1969年玛曲高原年平均气温为0.91 ℃,20世纪70年代为1.1 ℃,80年代为1.33 ℃,90年代为1.6 ℃,2000—2014年为2.54 ℃,可见近50 a间玛曲高原的平均气温显著上升,升高幅度可达1.63 ℃。降水量变化较为复杂,70年代至90年代总体呈下降趋势,2000年后降水缓慢增加,最低降水量为1969年的379.6 mm,最高为1981年的809.7 mm,10 a间降水量振幅高达430.1 mm。就研究区气温和降水的总体变化来看,年平均气温、年最高和最低气温的不断升高导致土壤表层水分蒸发强烈,而年降水量虽呈上升趋势,但增幅远小于气温的升高幅度,加之年际降水量在时间分布上表现出的多年干旱及连续几年的干湿交替,使得玛曲高原气候暖干化趋势明显。玛曲高原为青藏高原大陆性季风气候,冬春季风速较大,植被覆盖度低,地表裸露有利于土壤风蚀,从而加速沙漠化的发展。由图1可知,1971年来玛曲高原年平均风速减弱趋势明显,从90年代开始,每年平均风速均低于其50 a风速平均值。因此,1995年后玛曲高原土地沙漠化扩张态势的逆转在很大程度上得益于年平均风速的减缓。近50 a来玛曲高原人口数量呈持续上升趋势,人口的增加加大了对环境的压力,不合理的人类活动持续扰乱生态平衡,加之在经济利益的驱动下,大牲畜数量呈直线式增长,对草地的破坏和啃食强度加大,超载放牧导致草地的恢复功能下降,加之在气候暖干化的自然背景下,年产草总量急剧下降,草地退化进程加快。董光荣等[19]的研究表明,数年和数十年的气候干湿变化仍然是控制中国半干旱和半湿润地区现代沙漠化正逆过程的首要因素,以上分析也印证了气候的干湿交替变化对玛曲高原土地沙漠化发展势态的影响。玛曲高原气候趋于暖干化,加之又是生态环境脆弱区,对气候的异常扰动非常敏感,从而诱发并催化了土地沙漠化的扩张。

3.2.2不同时段土地沙漠化驱动力分析

(1) 主成分分析结果。通过主成分分析法得到不同时段各主成分的贡献率及特征向量(表4)。

根据表4可以列出1964—1980年的沙漠化变量主成分方程:

(3)

(4)

(5)

根据表4可以列出1981—1997年的沙漠化变量主成分方程:

(6)

(7)

(8)

图1 玛曲高原1964-2014年土地沙漠化驱动因子

根据表4可以列出1997—2014年的沙漠化变量主成分方程:

(9)

(10)

(11)

(2) 分析与讨论。分析表4和公式(3)—(11)可知,1964—1980年,第1主成分的贡献率是47.66%,主要综合了人口数量(X6)、大牲畜数量(X7)、年产草总量(X8)和年平均风速(X3)的信息,它们的系数分别为0.99,0.98,-0.96和-0.79,尤其是人口数量(X6)、大牲畜数量(X7)和年产草总量(X8)的特征向量均在0.95以上,人为因素占主导地位;第2主成分和第3主成分的贡献率相对较低,分别为20.27%和13.68%,这说明自然因素对该时间段内土地沙漠化的发展有一定的影响,但其贡献率远小于第1主成分中人为因素的贡献率。由此可知,人为因素是该时段玛曲高原沙漠化土地扩张的主要因素,它对沙漠化发展的贡献率为47.66%。进一步分析图1可知,在该阶段,研究区气温明显上升、年降水量呈现下降趋势,气温的显著升高和降水量的波动变化,导致玛曲高原气候呈现暖干化特征,加之人口数量和牲畜数量的持续增加,促进了地表植被的破坏,从而加剧了玛曲高原沙地、草地生态系统的退化;与沙漠化扩张成负相关的年产草总量也呈下降趋势。综合分析可知,该时段沙漠化土地的扩张主要是气温回升,降水量减少的过程中人为因素占主导的结果。1981—1997年,第1主成分的贡献率是42.75%,主要综合了年产草总量(X8)、人口数量(X6)、大牲畜数量(X7)、年平均风速(X3)和年降水量(X2)的信息,它们的系数分别为-0.87,0.84,0.72,-0.72与和-0.63,几个变量系数的绝对值相差不大,表明这几个变量所起的作用相差不大。第2主成分反映了年最高气温(X4)和年平均气温(X1)的信息。第3主成分综合了年最低气温(X5)和年降水量(X2)的信息。第2,3主成分明显是自然因素的贡献,总贡献率为31.58%。由此可知,1981—1997年玛曲高原沙漠化土地的扩张是自然因素和人为因素共同作用的结果,其贡献率为42.75%。从图1可知,在该阶段,年平均气温持续上升,降水量波动变化较大,在1981年达到近50 a来的最大值,为809.7 mm,而在同时段的1990年又降至最小值,为462.80 mm。气候的干旱化和年际间如此大的降水变化对植物的生长极为不利;人口数量和牲畜数量仍持续上升,年产草总量继续下降。综合分析可知,该时段沙漠化土地扩张程度的加剧是气温骤增、年际降水变率大的自然因素和人为因素叠加的结果。

表4 1964-2014年3个时段各主成分的特征值及贡献率

1998—2014年,第1主成分的贡献率为44.97%,是年产草总量(X8)、人口数量(X6)、大牲畜数量(X7)和年最高气温(X4)信息的综合,它们的系数分别为-0.96,0.94,0.85与0.72,主要是人为因素的作用。第2主成分的贡献率为18.82%,主要反映了年降水量(X2)、年平均风速(X3)和年平均气温(X1)的信息。第3主成分的贡献率为14.88%,是年最低气温(X5)和年平均风速(X3)的综合。由此可知,在该时段,沙漠化发展过程中人为因素的贡献大于自然因素,其贡献率达44.97%。分析图1可知,在该时段,年平均气温和年降水量均呈波动上升趋势,人口数量和牲畜数量虽呈上升趋势,但年际变率较大,整体逐渐趋于稳定。玛曲高原气候环境逐渐向暖湿化方向发展,加之在2001年国家将玛曲确定为首批国家级生态功能保护区后,当地政府积极部署实施“生态立县”战略,沙漠化土地的扩张进程明显减缓,2000—2014年,玛曲高原沙漠化土地面积减少2.68×104hm2。因此,该时段沙漠化土地的逆转是自然因素为基础,人为因素起主导作用的结果。

4 讨论与结论

1964—2014年,玛曲高原沙漠化土地的演化是自然因素和人为因素共同作用的结果,但在沙漠化土地演化的不同时段驱动因子的表现及比重明显不同。其中,1964—1980年沙漠化土地的扩张是气候趋于暖干状态下人为因素起主导作用的结果;1981—1997年自然因素和人为因素叠加促使沙漠化土地扩张;而1998—2014年的沙漠化土地逆转则得益于气候环境趋于暖湿化的基础上人为因素主导的结果。由此可见,沙漠化土地的演化是在气候干湿交替扰动的自然背景下,人类活动强度在敏感脆弱的高寒生态系统中辗转变化的产物。

气候的暖干化是玛曲高原土地沙漠化扩张的前提和基础,持续且不合理的人类活动会扰乱生态平衡,使得土地沙漠化扩展速率加快;反之,当气温和降水趋于稳定、风速减缓的自然条件下,土地沙漠化则出现逆转趋势,在环境承载能力内的合理人口数量和牲畜数量以及政府政策的扶持使土地沙漠化发生逆转成为可能。玛曲高原土地沙漠化的扩张和逆转过程存在明显的跳跃式转变,表明该区土地沙漠化的防治在政府政策支持、措施合理的条件下恢复的潜力较大,因此要采取多种合理措施进一步加大对天然草场的保护,加快沙漠化土地逆转速率,防止沙漠化土地再次扩张,以期维持玛曲高原生态环境的可持续发展。

基于RS和GIS技术对玛曲高原沙漠化土地所进行的监测,在目视解译过程中存在一定误差,但不足以对本文所探讨的沙漠化土地演变趋势造成过大影响。因考虑到通过建立玛曲高原土地沙漠化时空数据库,可以为当地沙漠化土地的防治提供可靠的科学依据和决策支持,因此在今后研究中需要做进一步的数据精准化分析。

致谢:感谢兰州大学田丽慧博士后在影像解译期间的耐心指导,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所逯军峰研究员在提供1977年遥感影像上的支持以及高分辨率对地观测系统甘肃数据与应用中心马超工程师在影像处理上给予的帮助。

[1]林春英,李希来,金惠瑛,等.黄河上游河曲地区湿地植物多样性及其湿地退化的气候背景分析[J].江苏农业科学,2015,43(5):348-356.

[2]袁宏波,王辉,李晓兵,等.玛曲县天然草地沙化动态及现状分析[J].甘肃农业大学学报,2006,41(1):73-78.

[3]刘虎俊,徐先英,王继和,等.黄河上游玛曲地区风沙地貌的类型及其分布[J].干旱区地理,2012,35(3):348-357.

[4]魏强,王芳,陈文业,等.黄河上游玛曲不同退化程度高寒草地土壤物理特性研究[J].水土保持通报,2010,30(5):16-21.

[5]张慧超,沙占江,张婷婷,等.20年来环青海湖区沙漠化土地的空间变化及其驱动力分析[J].干旱区资源与环境,2011,25(3):59-64.

[6]宁和平,李国军,王建兵.黄河上游玛曲地区近40 a蒸发量变化特征分析[J].干旱区资源与环境,2011,25(8):113-117.

[7]毋兆鹏,金海龙,王范霞.艾比湖退化湿地的生态恢复[J].水土保持学报,2012,26(3):211-215.

[8]胡光印,董治宝,逯军峰,等.黄河源区1975—2005年沙漠化时空演变及其成因分析[J].中国沙漠,2011,31(5):1079-1086.

[9]蔡迪花,郭铌,韩涛.1990—2001年黄河玛曲高寒草甸沼泽湿地遥感动态监测[J].冰川冻土,2007,29(6):874-881.

[10]胡光印,董治宝,王文丽,等.近30 a玛曲县土地利用/覆盖变化监测[J].中国沙漠,2009,29(3):457-462.

[11]戚登臣,李广宇,陈文业,等.黄河上游玛曲县天然草场退化现状、成因及治理对策[J].中国沙漠,2006,26(2):202-207.

[12]曾小箕,丁建丽,樊亚辉.新疆艾比湖地区土地沙漠化时空演变及其成因[J].水土保持通报,2014,34(2):287-292.

[13]李诚志,张燕,刘志辉,等.新疆地区沙漠化对气候变化的响应与治理对策[J].水土保持通报,2014,34(4):264-268.

[14]牛叔文,马利邦,曾明明.过牧对玛曲草地沙化的影响[J].生态学报,2008,28(1):145-153.

[15]逯军峰,董治宝,胡光印,等.甘肃省玛曲县土地沙漠化发展及其成因分析[J].中国沙漠,2012,32(3):604-609.

[16]陈文业,张瑾,戚登臣,等.黄河首曲——玛曲县高寒草甸沙化动态演变趋势及其驱动因子定量分析[J].草业学报,2013,22(2):11-21.

[17]张登山,高尚玉,石蒙沂,等.青海高原土地沙漠化及其防治[M].北京:科学出版社,2009:143-148.

[18]田丽慧,张登山,胡梦珺,等.1976—2007年青海省刚察县土地沙漠化驱动力分析[J].中国沙漠,2013,33(2):493-500.

[19]董光荣,靳鹤龄,陈惠忠,等.中国北方半干旱和半湿润地区沙漠化的成因[J].第四纪研究,1998,18(2):136-144.

Quantitative Analysis of Driving Forces to Land Desertification in Maqu Plateau During 1964-2014

HU Mengjun, PAN Ninghui, LI Xiangfeng, ZUO Hailing

(CollegeofGeographyandEnvironmentScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou,Gansu730070,China)

[Objective] The objective of this study was to analyze the driving forces of land desertification in Maqu plateau in order to provide basis and reference for ecological restoration of land degradation in the upper reaches of the Yellow River. [Methods] Land desertification information was elicited from multi-phase remote sensing data, and the driving forces data were collected from Maqu meteorological stations during 1964—2014 and social-economic statistical yearbook of Maqu County Gansu Province. Principal component analysis(PCA) was used. [Results] During 1964—2014, both natural and human factors contributed to the variation of land desertification area, their joint contribution was 57.18%. Driving factors of land desertification in Maqu Plateau varied in different stage during 1964—2014. The expansion of desertification land area in 1964—1980 was induced both by human and natural factors, but human factors played a dominant role with a contribution rate of 47.66%. The expansion of land desertification area in 1981—1997 was caused by the interaction of natural and human factors. The contribution rate of human factor and natural factor was 42.75%. During 1998—2014, the area of desertification land decreased by human factors. The contribution rate was 44.97%. [Conclusion] The development of land desertification in Maqu plateau was the result of mutual interaction between fragile alpine ecosystem and the intervention of human activities. For human activities, population and livestock are important driving factors. And eventually, human factors are more important and might determine whether progress or retrogress evolution will happen in a short term.

land desertification; climate change; human activities; quantitative analysis; driving forces; Maqu plateau

2015-09-21

2015-10-28

国家自然科学基金项目“黄河玛曲高原古沙丘形成演化及活化过程研究”(41161036); “晚更新世以来共和古湖解体与风沙地貌发育过程研究”(41171018); 甘肃省自然科学基金项目(1010RJZA016); 西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(NWNU-LKON-10-34)

胡梦珺(1974—),女(汉族),甘肃省庆阳市人,博士,副教授,主要从事沙区环境演变与流域水文生态方面的研究工作。E-mail:lele200466@163.com。

A

1000-288X(2016)04-0250-07

X171