黑龙江省冻融侵蚀分布及其特征

景国臣, 刘丙友, 荣建东, 孙雪文

(黑龙江省水土保持科学研究院, 黑龙江 哈尔滨 150070)

黑龙江省冻融侵蚀分布及其特征

景国臣, 刘丙友, 荣建东, 孙雪文

(黑龙江省水土保持科学研究院, 黑龙江 哈尔滨 150070)

[目的] 探究黑龙江省冻融侵蚀分布及其特征,为黑土区农业可持续发展提供科学依据。 [方法] 在对黑龙江省冻融侵蚀考察及影响因素分析的基础上,借鉴相关冻融侵蚀区分布界定方法以及层次分析法开展研究。 [结果] 黑龙江省冻融侵蚀分布在131°—122°E,53°—48°N范围内,侵蚀面积为3.29×104km2,占该区土地面积的11.98%。其中,轻度、中度、强烈、极强烈侵蚀面积分别占总侵蚀面积的21.78%,42.32%,23.78%,12.12%。侵蚀强度由北向南递减。 [结论] 黑龙江省冻融侵蚀分布范围比较广,强度以中轻度为主;冻融侵蚀分布具有明显的地带性规律。

冻融侵蚀; 分布特征; 黑龙江省

文献参数: 景国臣, 刘丙友, 荣建东, 等.黑龙江省冻融侵蚀分布及其特征[J].水土保持通报,2016,36(4):320-325.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.055

冻融侵蚀作为土壤侵蚀3大主要类型之一,在中国高山、高寒和高海拔区分布广泛。据第2次全国土壤侵蚀遥感调查资料统计,我国可发生冻融侵蚀的面积超过1.37×106km2,约占全国国土总面积的13.4%。绝大部分的冻融侵蚀主要分布在东北地区、西北高原、青藏高原地区[1]。虽然冻融侵蚀在中国以轻度、中度侵蚀为主,强度侵蚀相对较少,但目前冻融侵蚀对人类的生存与发展的影响,已经表现得越来越明显[2]。在中国,由于区域气候特点、地形地貌、土壤组成、植被类型等的差异,不同区域冻融侵蚀表现形式具有不同的特点。有研究[3]表明,冻融侵蚀主要形式有热融滑塌、融冻泥流和寒冻风化等。据松辽委调查报告,部分东北黑土侵蚀区,土壤冻融侵蚀的速度已不亚于暴雨造成的水土流失。而中国冻融侵蚀尚未列入现代侵蚀研究范畴[4]。黑龙江省地处中国高寒、高纬度地区,冻融作用十分活跃,土壤冻胀破坏和融雪水侵蚀经常发生,黑龙江省水土保持科学研究院近几年的调查发现,除大兴安岭地区存在冻融侵蚀外,在大小兴安岭前缘的黑土区冻融侵蚀现象也比较突出,主要分布在黑龙江省的中北部地区,而且侵蚀程度还比较严重,造成黑土农业区表土剥蚀,地力减退,粮食减产,对黑土农业区社会经济的发展具有相当大影响。从2001年开始,本研究在对黑龙江省冻融侵蚀调查的基础上,借鉴张建国等[5]对西藏冻融侵蚀区分布界定方法,确定了黑龙江省冻融侵蚀的分布范围及强度分级,研究结果为进一步开展冻融侵蚀规律和防治技术研究,保护珍贵的黑土资源,促进黑土区农业可持续发展具有重要的意义。

1 研究区概况

黑龙江是中国位置最北、最东,纬度最高,经度最东的省份。地理坐标121°11′—135°05′E, 43°25′—53°33′N。总土地面积4.73×105km2(含加格达奇和松岭区),土地构成山地占24.7%,丘陵占35.8%,平原占37.0%,水面及其他占2.5%[6]。在总土地面积中,耕地占25.35%,林地占51.65%,牧草地占9.15%。该省年平均气温在5~-4 ℃之间;无霜期在100~160 d,大部分地区初霜期在9月下旬出现,终霜期在4月下旬至5月上旬结束;年平均降水量多介于400~650 mm[7]。全省土壤类型主要包括黑土、黑钙土、暗棕壤、草甸土、白浆土等[8]。黑龙江省全境属广义的东北黑土区,土壤侵蚀面积1.12×105km2,占总土地面积的24.74%,主要侵蚀类型包括水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀和工程侵蚀,总体上以轻度水力侵蚀为主[9]。

2 研究方法

2.1考察区域

为确定黑龙江省冻融侵蚀的分布范围、表现形式、特征及危害,2001—2004年,黑龙江省水土保持科学研究院组织科技人员在对全省普遍调查的基础上,又3次对北起漠河县(N53°),南至青岗县(N46°)范围内的漠河县、塔河县、呼玛县、黑河市、逊克县、孙吴县、五大连池市、北安市、克山县、克东县、伊春市、铁力市、嘉荫县、明水县、青冈县15个县(市)进行了重点考察,考察县范围占该省总土地面积的33.64%。

2.2数据来源与处理

黑龙江省各气象站点的年平均气温、纬度、经度及海拔高度数据来源于黑龙江省气象局。土地利用现状图和森林植被分布数据来自黑龙江省第3次遥感调查,采用陆地卫星2000年TM假彩色(R4G3B2)合成数字影像,每个象元分辨率为30 m,黑龙江省大部分TM影像时相为2000年4—6月份。DEM数据和第一次全国水利普查数据保持一致,为1∶5万地形资料;分辨率为20 m的中巴资源卫星遥感影像数据。利用SPSS 15.0软件对黑龙江省各气象站点数据进行处理,建立黑龙江省年平均气温(T)与纬度(X1)、经度(X2)及海拔(H)的回归方程。采用层次分析法确定冻融侵蚀分级评价因子的权重。DEM、土地利用现状图以及回归方程、冻融侵蚀强度指数等数据运用GIS软件处理分析。

2.3冻融侵蚀范围的确定

2.3.1理论依据及方法冻融侵蚀是多年冻土在冻融交替作用下发生的土壤侵蚀现象,发生在多年冻土区的坡面、沟壁、河床、渠坡等处[10]。这一概念确定了冻融侵蚀主要发生在多年冻土区。黑龙江省多年冻土区的自然地理南界变化在北纬49°左右,是以年均温度0 ℃等值线为轴线摆动于0 ℃和±1 ℃等值线之间的一条线[11]。人们发现在多年冻土区外围100~300 m的范围内,外力作用仍以冻融(冰缘)作用为主,地貌类型也以冻融侵蚀地貌(冰缘)为主[5]。基于上述分析,黑龙江省冻融侵蚀主要发生在多年冻土区及其南缘的季节冻土区。从冻融侵蚀的基本概念出发,借鉴张建国等[5]对西藏冻融侵蚀区分布界定方法,利用黑龙江省82个县(市)气象站的资料,运用SPSS 15.0软件建立黑龙江省年平均气温与纬度、经度及海拔的回归方程(1)。根据黑龙江省水土保持科学研究院实地考察认为,黑龙江省冻融侵蚀范围的下界应比多年冻土区的下界海拔低200 m左右,因此取年均温度0 ℃海拔高度减去200 m作为黑龙江省冻融侵蚀范围下界。由公式(1)推出黑龙江省冻融侵蚀范围下界海拔的计算公式(2)。

T=54.408-0.864X1-0.079X2-0.006H

(1)

式中:T——年平均气温(℃),X1——纬度(°),X2——经度(°),H——冻融侵蚀下界海拔(m)

(2)

2.3.2冻融侵蚀现状图的获取按照上述公式,通过GIS获取黑龙江省冻融侵蚀范围,但该计算的区域只能说是冻融侵蚀范围,究其原因为在此海拔以上的区域分布有相当数量的森林植被,黑龙江省水土保持科学研究院经过多次考察发现,这些森林植被区域基本不发生冻融侵蚀,为此需在冻融侵蚀范围中剔除该部分才是冻融侵蚀分布现状。根据前面的分析,为了获取冻融侵蚀现状图,首先利用公式(2)计算冻融侵蚀范围海拔下限,确定冻融侵蚀范围图;然后从冻融侵蚀范围图中剔除森林植被区域,得到冻融侵蚀现状图。具体技术路线如图1所示。

图1 黑龙江省冻融侵蚀现状图制作技术路线

运用张建国等[5]对西藏冻融侵蚀区分布界定方法,将DEM图像在ArcGIS中投影变换成GEO-GRAPHIC形式;再利用数据生成函数(data generation)中的MAPX函数,由MAPY函数生成像元值为相应像元经纬度坐标值的栅格图像X,Y;然后在Modeler模块中利用公式(2)将DEM,X,Y三幅图像综合,计算出黑龙江省冻融侵蚀范围下限海拔分布图T。把黑龙江省DEM与得到的黑龙江省冻融侵蚀范围海拔下限图(T)做减法运算,得到黑龙江省冻融侵蚀范围图Tc,将冻融侵蚀范围图Tc的投影变换成跟其他图层一样的投影坐标形式,并转换成矢量图层。最后把冻融侵蚀范围图与黑龙江省土地利用现状图,在ArcGIS中叠加,剔出森林植被区,最终得到冻融侵蚀现状图。

2.4冻融侵蚀强度分级

从土壤侵蚀强度分级方法来说,冻融侵蚀强度分级应以冻融侵蚀模数作为评价的依据。但是冻融侵蚀一般都分布在气候环境比较恶劣的地区,对冻融侵蚀的定量研究还存在一定困难[12]。根据黑龙江省水土保持科学研究院对冻融侵蚀的考察,从影响冻融侵蚀发生发展的因素出发,对冻融侵蚀强度进行分级评价。

2.4.1分级评价因子的选择冻融侵蚀是一个复杂的过程,其影响因子很多。孙中峰等[13]认为,温度、土壤、地形和坡向是影响冻融侵蚀的主要因素。顾亚清等[14]认为,气候、土壤、地形、水文地质是影响北引渠道冻融侵蚀的主要因素。董瑞琨等[15]提出气候、地形地貌、地质构造、水文地质条件是影响青藏高原冻融侵蚀的主要因素。研究冻融侵蚀,需要在诸多影响因子中选出最主要的、又便于获取的因素作为分级评价因子。本研究主要选取降水、霜期、坡度、坡向、土壤作为分级评价的主要影响因素。

(1) 降水因素。降水是土壤水分的主要来源,已有的研究均表明降水对冻融侵蚀影响很大。景国臣等[16]研究认为,在冻融作用下土壤水分向表层迁移,增加了表层土壤中水分的含量,进而破坏土壤结构,降低土壤的抗蚀抗冲性能,加剧土壤冻融侵蚀的发生。春季解冻期,由于冻融作用频繁,降水对土壤冻融侵蚀的作用更为显著。刘佳等[17]研究认为,在春季解冻期,由于黑土坡面土壤解冻不完全、渗透能力差,此时降雨的侵蚀力较强,导致这一时期坡面土壤侵蚀严重。因此,降水是影响冻融侵蚀的主要因子之一。

(2) 霜期因素。霜期决定土壤冻结时间的长短和冻融作用频次的多少。根据黑龙江省气象局提供的全省82个气象站点霜期资料,黑龙江省霜期变化范围在224~275 d,土壤受冻融作用时间长,冻融交替作用明显。土壤在频繁冻融作用下,其物理性状和力学性质发生很大改变。王风等[18]研究表明,当土壤含水量过高或过低时,随着冻融循环次数的增加,黑土各级团聚体含量、团聚体总量和平均重量直径降低。刘佳等[19]研究认为,随着冻融循环次数的增大,黑土容重和孔隙度分别呈现缓慢减小及增大的趋势,且变幅越来越小,最后达到基本稳定的状态。本文也将霜期作为冻融侵蚀分级评价因子。

(3) 土壤因素。土壤一方面是冻结和融化过程中的热量传导体,同时又是冻融作用的侵蚀物质,二者都与土壤性质有关。据邱国庆等[20]的研究,冻土和融土的导热系数、导温系数和容积热容量均随干容重增大而增大,随土壤粒度增大而增大。土壤的团聚体组成、有机质含量等性质对土壤抗蚀抗冲性能影响较大,不同土壤类型其物理化学性质存在很大的差异。王洋等[21]研究认为,冻融作用改变土壤团聚体的大小和稳定性,冻结时土壤孔隙中冰晶的膨胀打破了颗粒之间的连接,破坏土壤团聚体;冻融作用改变土壤结构和含水量分布,促进土壤微生物活性和有机质矿化,进而造成土壤中养分的流失。因此,将土壤类型也作为冻融侵蚀分级评价因子。

(4) 地形因素。地形对冻融侵蚀的影响主要是地面起伏度大小和坡向。黑龙江省地貌类型以丘陵和山地为主,占总土地面积的60.5%,山地坡度陡峭,丘陵坡缓坡长,为冻融侵蚀产物移动和输送创造了地形条件。坡向影响主要是阳坡受太阳辐射强度大,辐射时间长,特别是春季昼夜温差大,冻融循环作用剧烈,冻融侵蚀严重,而阴坡则相反,与阳坡相比阴坡受太阳辐射强度弱,春季昼夜温差变化小,冻融循环作用不强烈。本文将地形中的坡度和坡向作为冻融侵蚀强度评价的因子。

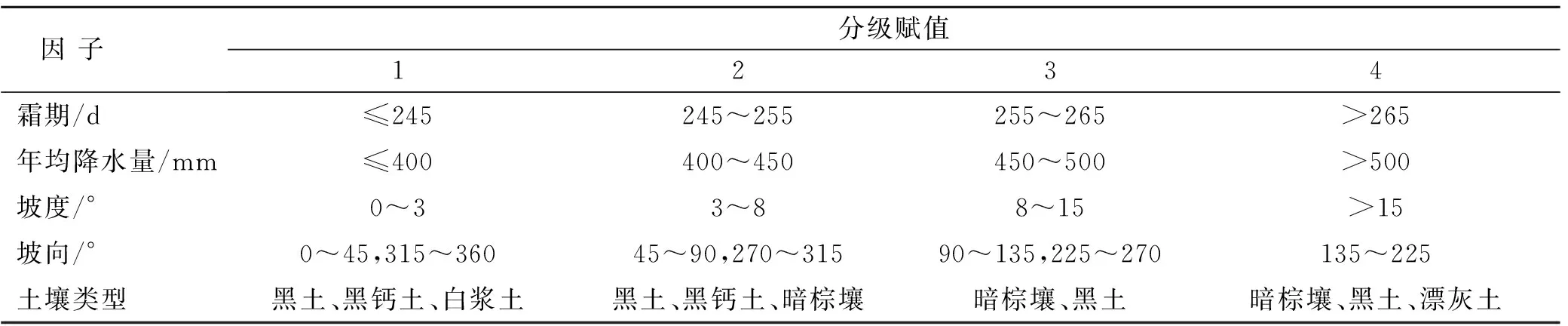

2.4.2评价因子赋值标准的确定根据以上分析,选择降水、霜期、土壤、坡度、坡向作为评价黑龙江省冻融侵蚀主要因子,对黑龙江省冻融侵蚀强度及分布进行分析。参考张建国等[12]对西藏冻融侵蚀分级评价方法,根据各因子值在黑龙江省的具体分布情况,确定各因子的分级赋值标准(表1)。

表1 评价因子分级赋值标准

2.4.3评价因子权重的计算本研究采用层次分析法(AHP)确定研究区冻融侵蚀分级各个评价因子的权重。

首先将年降水量、霜期、坡度、坡向、土壤5个因子进行两两比较构建比较矩阵,然后通过方根法计算权重,经一致性判断CR=0.040<0.1,矩阵的一致程度在允许范围内,此时可用矩阵的特征向量作为权向量,矩阵通过一致性检验(表2)。

表2 评价因子权重计算结果

2.4.4冻融侵蚀强度分级图的获取鉴于进行区域性研究,地图比例尺选取小比例尺的1∶10万。借助GIS或其它矢量化工具将研究区的图形资料,主要包括黑龙江省的霜期图、年降水量图、坡度图、坡向图和土壤图进行纠正配准处理,统一坐标系统,包括地理坐标系统和投影坐标系统。该项目中,统一采用克拉索夫斯基椭球体(Krassowskij)和正轴等面积割圆锥投影(Albers投影)。同时将黑龙江省行政界图和黑龙江省土地利用现状图通过GIS的Project进行投影变换。首先,在GIS下将黑龙江省5项评价因子的等值线图统一到同一坐标系统下分别矢量化,并根据各评价因子(表1)图分级赋值。其次,利用GIS的空间分析模块将以上5项等值线图转换为栅格数据。在ArcGIS软件中,将5项因子的栅格数据同时加载到视图中,利用空间分析的“Map Calculator”进行叠加分析。分析时,根据公式(3)冻融侵蚀强度指数F的公式计算,执行“Calculate”既可输出强度指数F的栅格数据图。

(3)

式中:F——冻融侵蚀强度指数;Wi——第i个评价指标的权重;Ii——第i个评价指标的等级赋值。

为便于对冻融侵蚀强度进行评价,通过空间分析的重分类(Reclassify)将强度指数按自然间隔方法进行分级,同时利用GIS相关工具下的“Convert to shape”将分级后的栅格数据重新转换成为矢量格式的shape文件,形成黑龙江省冻融侵蚀强度分级图。

3 结果与分析

3.1黑龙江省冻融侵蚀范围

按照上述研究方法,通过GIS获取黑龙江省冻融侵蚀分布在131°—122°E, 53°—48°N范围内,即年均气温1 ℃等值线左右以北,比多年冻土南界低1个纬度左右,在此范围以南的山区只有零星分布,面积很小。该冻融侵蚀范围包括了分布在黑龙江省的多年冻土区、岛状冻土区和部分季节冻土区。

3.2黑龙江省冻融侵蚀强度分级评价

借助GIS或其他矢量化工具将评价冻融侵蚀的5项因子等值线图进行叠加分析,根据冻融侵蚀强度指数F的公式计算形成强度指数F的栅格数据图。结果表明,黑龙江省冻融侵蚀强度指数在0.999~3.710之间,综合评价指数越高,冻融侵蚀越强烈。为便于查看侵蚀强度指数图数据分布规律,通过空间分析的重分类将强度指数按自然间隔方法分成5级,即0.999~1.645之间为无侵蚀,1.645~2.068之间为轻度侵蚀,2.068~2.429之间为中度侵蚀,2.429~2.809之间为强烈侵蚀,2.809~3.710之间为极强烈侵蚀。利用GIS相关工具下的“Convert to shape”将分级后的栅格数据重新转换成为矢量格式的shape文件,形成黑龙江省冻融侵蚀强度分级图。分析可知,黑龙江省冻融侵蚀以中轻度为主,而且中轻度侵蚀主要分布在黑龙江省中部的黑土区,强烈和极强烈侵蚀主要分布在北部山区,表现为由南向北冻融侵蚀强度越来越重。

3.3黑龙江省冻融侵蚀分布

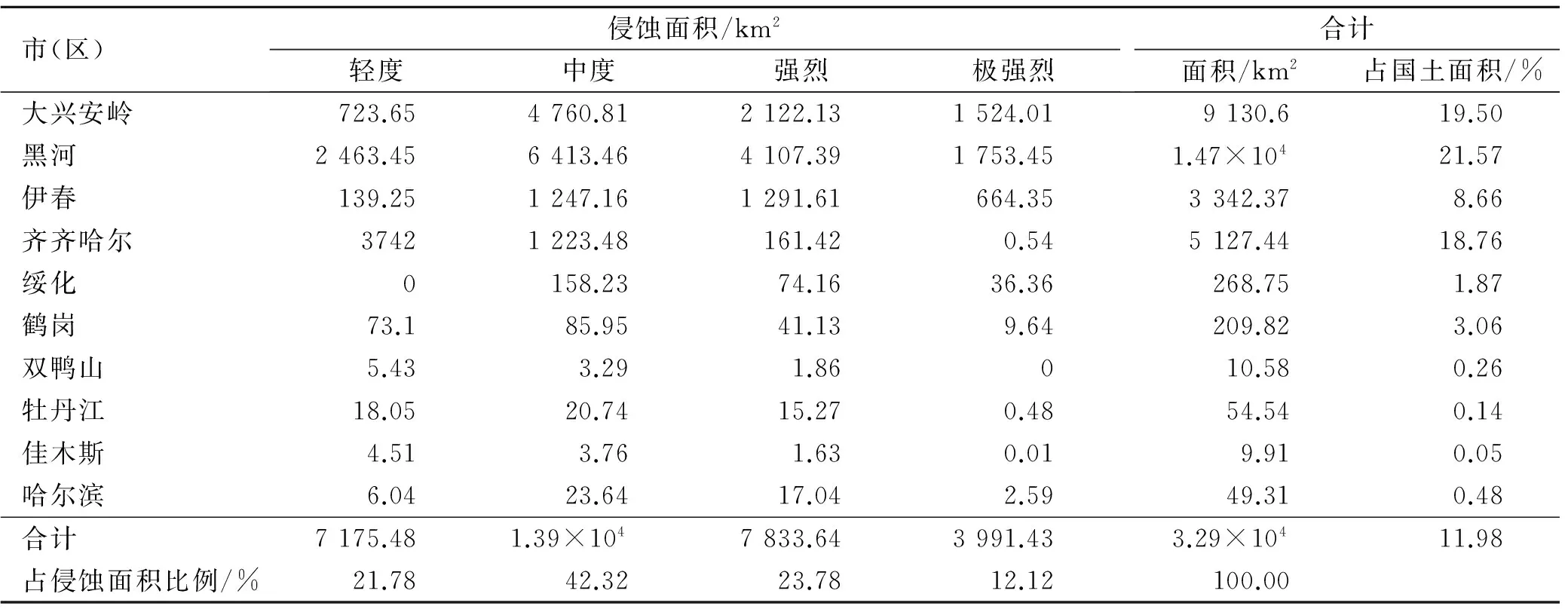

为进一步分析冻融侵蚀在各市(区)的分布,利用空间数据叠加命令集的“Union”,将侵蚀强度指数图与黑龙江省市县级行政界、黑龙江省土地利用现状图叠加,在ArcView软件支持下,将冻融侵蚀现状图与行政区划图进行叠加分析,可得到冻融侵蚀在各市(区)的分布情况(表3)。

3.3.1冻融侵蚀分布范围比较广,强度以中轻度为主黑龙江省冻融侵蚀面积3.29×104km2,占该区土地面积的11.98%。其中轻度侵蚀占21.78%,中度侵蚀占42.32%,强烈侵蚀占23.78%,极强烈侵蚀占12.12%。主要分布在黑龙江省中北部地区。

3.3.2冻融侵蚀具有明显的地带性规律从冻融侵蚀分布的集中程度看,北部由于森林集中连片,冻融侵蚀分布显得分散,而南部的黑土区由于垦殖指数高,耕地集中连片,冻融侵蚀也具有连片分布的特点。从表3看出,大兴安岭、伊春、黑河冻融侵蚀面积占总侵蚀面积的82.60%,其中强烈和极强烈侵蚀面积占区域侵蚀面积的42.13%;大小兴安岭以南冻融侵蚀面积占总侵蚀面积的17.40%,其中轻、中度侵蚀面积占区域侵蚀面积的93.68%。

表3 黑龙江省冻融侵蚀面积

4 讨论与结论

(1) 黑龙江省冻融侵蚀主要分布在131°—122°E,53°—48°N范围内,面积为3.29×104km2,占该区土地面积的11.98%,占黑龙江省土壤侵蚀总面积1.12×105km2的29.42%。

(2) 从冻融侵蚀的区域分布来看,大小兴安岭地区冻融侵蚀分布零星面积大,占冻融侵蚀总面积的82.60%,冻融侵蚀是该区域的主要土壤侵蚀类型;大小兴安岭以南的黑土区分布集中连片,但面积小,只占冻融侵总蚀面积的17.40%,冻融侵蚀是该区域土壤侵蚀的类型之一。

(3) 从冻融侵蚀形式及危害看,北部的大小兴安岭山区冻融侵蚀主要表现为寒冻石流、冻胀丘、冰湖径流[22]等侵蚀形式,其危害主要是冻融侵蚀形成大面积的石流,破坏植被,埋压表层腐殖质,加速山区石漠化,特别是大小兴安岭是松嫩平原的屏障,植被的破坏对黑龙江省的生态环境影响巨大。大小兴安岭南部的黑土区冻融侵蚀主要表现为融雪侵蚀、侵蚀沟岸冻裂融塌侵蚀、融冻泥流侵蚀等形式[22],其危害主要是剥蚀黑土,侵吞耕地,破坏黑土资源,降低土地生产力,危及农业生产的可持续发展。

[1]陈雷,焦居仁,刘震,等.中国土壤侵蚀图册[M].北京:中国标准出版社,2002.

[2]范昊明,蔡强国.冻融侵蚀研究进展[J].中国水土保持科学,2003,1(4):50-55.

[3]李辉霞,刘淑珍,钟祥浩,等.基于GIS的西藏自治区冻融侵蚀敏感性评价[J].中国水土保持,2005(7):44-46.

[4]唐克丽.中国土壤侵蚀与水土保持学的特点及展望[J].水土保持研究,1999,6(2):2-7.

[5]张建国,刘淑珍.界定西藏冻融侵蚀区分布的一种方法[J].地理与地理信息科学,2005,21(2):32-34.

[6]黑龙江省统计局,国家统计局黑龙江调查总队.黑龙江省统计年鉴2012年[S].北京:中国统计出版社,2012.

[7]黑龙江省人民政府.黑龙江[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府,2005.

[8]熊毅,李庆奎.中国土壤 [M].2版.北京:科学出版社,1987:20-28.

[9]水利部,中国科学院,中国工程院.中国水土流失防治与生态安全:东北黑土区卷[M].北京:科学出版社,2010:254-269.

[10]水利部水土保持司.水土保持技术规范[S].北京:中国标准出版社1985.

[11]周绍飞,胡宝军,裴敬霞.黑龙江省冻土的时空分布[J].黑龙江水利科技,2009,37(1):16-17.

[12]张建国,刘淑珍,杨思全.西藏冻融侵蚀分级评价[J].地理学报,2006,61(9):911-918.

[13]孙中峰,宋朝峰,李文淑,等.浅析冻融侵蚀机理与防治对策[J].黑龙江省水专学报,1999,26(3):34-35.

[14]顾亚清,黄永江,魏学文.北引渠道冻融侵蚀因素分析[J].黑龙江水利科技,2004,31(1):37-37.

[15]董瑞琨,许兆义,杨成永.青藏高原冻融侵蚀动力特征研究[J].水土保持学报,2000,14(4):12-16.

[16]景国臣,任宪平,刘绪军,等.东北黑土区冻融作用与土壤水分的关系[J].中国水土保持科学,2008,6(5):32-36.

[17]刘佳,范昊明,周丽丽,等.春季解冻期降雨对黑土坡面侵蚀的影响研究[J].水土保持学报,2009,23(4):64-67.

[18]王风,韩晓增,李良皓,等.冻融过程对黑土水稳性团聚体含量的影响[J].冰川冻土,2009,31(5):915-919.

[19]刘佳,范昊明,周丽丽,等.冻融循环对黑土容重和孔隙度影响的试验研究[J].水土保持学报,2009,23(6):186-189.

[20]邱国庆,周幼吾,程国栋,等.中国冻土[M].北京:科学出版社,2000.

[21]王洋,刘景双,王国平,等.冻融作用与土壤理化效应的关系研究[J].地理与地理信息科学,2007,23(2):91-96.

[22]景国臣,任宪平,刘丙友,等.黑龙江省冻融侵蚀形式及其危害[J].中国水土保持科学,2003,1(3):99-101.

Distribution and Characteristics of Freeze-thaw Erosion in Heilongjiang Province

JING Guochen, LIU Bingyou, RONG Jiandong, SUN Xuewen

(SoilandWaterConservationResearchInstituteofHeilongjiangProvince,Harbin,Heilongjiang150070,China)

[Objective] The distribution and charcteristics of freeze-thaw erosion in Heilongjiang Province were explored to provide basis for sustainable development of agriculture in black soil area. [Methods] On the basis of investigation and analysis of influence factors of the freezing and thawing erosion of Heilongjiang Province, the distribution of freeze-thaw erosion was determined by method of analytic hierarchy process(AHP) and by referring other relevant research. [Results] The scope of freeze-thaw erosion is in 131°—122°E, 53°—48°N in Heilongjiang Province. The erosion area is 3.29×104km2, covering 11.98% of the total area of the province. Among them, areas of mild erosion, moderate erosion, strong erosion and extremely strong erosion accounted for 21.78%, 42.32%, 23.788% and 12.12%, respectively. Erosion intensity decrease from north to south. [Conclusion] Freeze-thaw erosion distribute widely and had regional erosive intensity in Heilongjiang Province. The intensities of erosion are mainly moderate and mild.

freeze-thaw erosion; distribution characteristics; Heilongjiang Province

2015-04-02

2015-09-14

黑龙江省财政项目“黑龙江省冻融侵蚀机理研究”(3200632008-01)

景国臣(1964—),男(汉族),黑龙江省望奎县人,本科,教授级高级工程师,主要从事土壤侵蚀与荒漠化方面的研究。E-mail:jgc031@163.com。

A

1000-288X(2016)04-0320-06

S157.1