黄杆乌哺鸡竹春季出笋规律探析

尤黎明

(上海辰山植物园,上海 201602)

黄杆乌哺鸡竹春季出笋规律探析

尤黎明

(上海辰山植物园,上海 201602)

调查了上海地区黄杆乌哺鸡竹春季发笋规律,研究了该竹种在上海地区的适应性。在5块样地内随机抽取并标记母竹10株,测量了该母竹的出笋率,出笋量、笋径、笋重、鞭长、鞭深等指标。结果表明:黄杆乌哺鸡竹春季发笋期主要发生在4月中旬,发笋呈单峰型;笋径大小频度分析表明,笋径3~5 cm符合正态分布,4~5 cm出笋数量达到30%,可以评价为优株;笋径与笋重存在显著正向相关;笋径与鞭长呈弱正相关且不显著,笋径与鞭深呈弱的负相关。新笋的去留应综合考量鞭长与笋径指标决定。

黄杆乌哺鸡竹;出笋率;出笋量;生长量

1 引言

竹是集生态、经济和社会服务功能于一体的优良林种,也是中华民族十分喜爱的传统造景植物,经历数千年的应用和发展。其中竹种丰富多样观赏性状和独特生长习性成为该类植物作为园林植物研发的重点,全球有竹类70余属1200余种,我国有39属500种,而长江流域是刚竹属的分布中心。黄杆乌哺鸡竹(PhyllostachysvivaxMcClure'Aureocaulis')为乌哺鸡竹的栽培种,主要分布于江苏、浙江,高5~15 m,径可达5~6 cm,竹竿金黄色,色泽非常鲜艳。竹竿呈独特的金黄色并不规则间有粗细不等的深绿色条纹。竹叶浓密青翠,发笋旺盛,竹笋产量高,笋质鲜美。集绿化、美化,食用于一身,是极有发展前途的观赏、经济竹种,适于各种园林造园、盆栽以及成片竹园营造。

已有中国科学院亚热带林业研究所、南京林业大学、常州特种竹繁育场、安吉竹产业协会等机构开展相关研究。毕红玉等(2010)研究持续3年调查淡竹发笋与幼竹高生长规律发现:在日照市,淡竹于4月下旬出笋,生长期40~70 d,幼竹高生长表现为慢-快-慢的规律;退笋率为87.5%;成竹率和成竹胸径随发笋时间的推移逐渐降低[1]。潘寅辉等(2006)四季竹发笋及幼竹高生长规律研究时对该竹种发笋期,不同季节发笋数量、笋重量占比和幼竹高生长表现经行了观测,发现生长高峰在笋出土后第15~35 d,平均日生长量19.2 cm,最大日生长量25.4 cm[2]。高素萍等(2010)调查冻害对撑绿竹的发笋、退笋及幼竹高生长影响,结果表明:发笋和退笋高峰出现在8月下旬,退笋率灾后明显大于灾前,发笋率灾前灾后变化差别不大[3]。杨前宇(2011)也进行了温州水竹生长规律及其理化性质研究[4];岳祥华(2012)研究紫竹在黄山地区发笋成竹规律[5]。王光剑等(2016)筛选了影响合江方竹退笋规律环境因子[6]。

较多的研究表明,引种地区的气候、海拔、极端灾害等因素都会引起竹种发笋规律的变化,另外竹种差异是研究发笋规律的重要因素之一[7]。本文针对黄杆乌哺鸡竹在上海地区的发笋规律开展研究实属必要,为上海地区黄杆乌哺鸡竹的应用和推广积累理论基础。

2 试验地概况

2.1地理位置

实验地位于上海辰山植物园竹专类园,占地10000 m2,地块总长度475 m,最宽处30 m,最窄处4.9 m,最小坡度12.57%,地下水位线2.75~3.00 m。

2.2气候条件

属于亚热带温润季风气候,年平均气温15.4 ℃,7月最热,月平均气温在27.8 ℃,1月最冷,月平均气温3 ℃。年均降水量1103.2 mm,平均相对湿度80%[8]。

2.3土壤条件

土壤类型为粉砂质黏壤土,pH值为5.37~6.92,容重1.12~1.49 kg/m2,均值1.32 kg/m2。

3 材料与方法

3.1试验设计

调查时间为2016年4~5月历时(60 d),采用随机抽样的方法对各竹种斑块进行抽样,每块样地10 m×10 m,共计5块,每块样地10株,选取胸径2年生3~4 cm的健康母竹,对每株待测竹采用个体号进行标记。

3.2笋期测定

对标记的母竹进行持续观察,每3~4 d观察1次,登记出笋日期,待竹笋高度达15 cm,采挖后用胸径尺和电子秤记录笋径、笋重。

3.3竹鞭测定

分别测量母竹与新笋之间鞭深、鞭长。

3.4数据分析

采用Excel和SPSS对实验数据进行分析。

4 结果与分析

调查结果表明:黄杆乌哺鸡竹抽样的总体出笋率为52%,退笋率达48%。调查后发现,出笋期较集中,4月上旬未见出笋,4月11~16日,出笋母竹达到6株,占比12%,平均出笋2.17个,可以认定为出笋始期。4月17~25日,出笋母竹占比大于15%,进入发笋盛期;在21日前后出现最高峰,3日平均出笋率达到18%,平均出笋1.87个,发笋期发笋数量并未与发笋率同步增加,其后出笋量逐渐降低,4月26日观测母竹仅发笋1株。出笋期的出笋率呈现由慢-快-慢的单峰型,出笋时间短暂集中是该竹种发笋特点,到出笋末期,出笋量显著下降,但单株出笋量1.8个,与发笋始期、盛期差异不显著。

表1 黄竿乌哺鸡竹出笋期与出笋量的关系

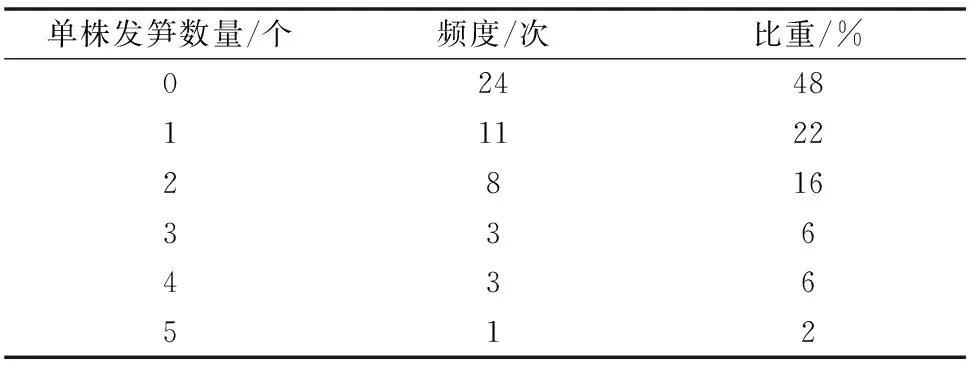

由表2显示,黄杆乌哺鸡竹母竹发笋量以1~2株为主,50株样本中,占38%,3株和4株各占6%,5株占2%。退笋率占48%。

表2 母竹发笋量频度分析

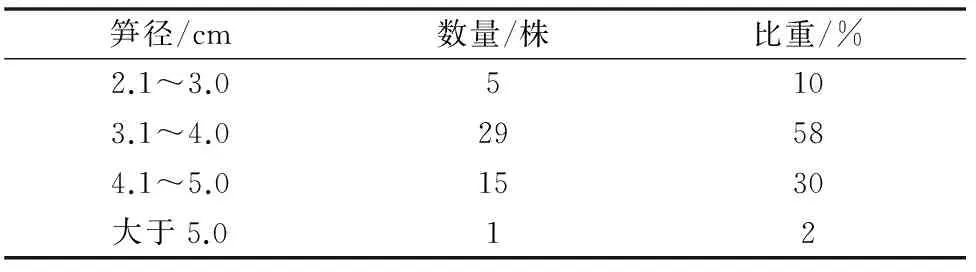

表3显示,黄杆乌哺鸡竹新发笋笋径主要分布在3.1~4.0 cm,占整体数量的58%,其次是4.1~5.0 cm,占30%,笋径2.1~3.0 cm与大于5.0 cm分别为10%和2%。

表3 笋径与发笋量的关系

表4显示,鞭长小于10 cm占发笋量10%,鞭长10~40 cm占发笋量84%,大于40 cm的占发笋量6%。

表4 鞭长与发笋量的关系

由表5显示,笋径与笋重呈极显著正相关性,笋径与鞭深呈弱的负相关,笋径与鞭长呈正相关性,笋重与鞭深呈弱的负相关,与鞭长呈正相关性,这都与笋径保持一致性。鞭深与鞭长呈弱的负相关。

表5 黄竿乌哺鸡竹相关因素简单相关关系矩阵

注:在置信度(双测)为0.01时,相关性是显著的

5 结论与讨论

本次调查结果表明黄杆乌哺鸡竹的发笋期主要集中在4月,5月未调查到母竹萌发新笋,这与张衡峰等(2010)调查黄秆乌哺鸡竹出笋退笋规律并不一致,出笋期提早25 d[9];可以得出,虽然地处的气候带相同,但由于栽培环境差异,相同竹种发笋期会产生较大的变化,导致此类变化的原因尚未查明,有待进一步的调查或实验论证。

现有竹林母竹均为1~2年生的健康母竹,调查发笋径阶与发笋量的关系后发现,新发笋径基本符合正态分布,胸径3.1~4.0 cm和4.1~5.0 cm的新竹占比达到58%和30%,其中符合新株保存指标(胸径>4 cm)建议保留,可替换老化母竹,(3≤胸径≤4 cm)占58%,建议选择性保留,可以结合母竹林密度、鞭长和出笋位置决定去留新竹。(胸径<3 cm)占10%,定义为劣株,可伐除。笋径和笋重呈极显著正相关,因此培育大径阶的新笋不但有利于新竹的生长,也是新竹林景观延续的保证。

母竹替换指标:鞭长(L<10 cm且胸径>4 cm),由于新笋与母竹距离较近,可“去老留新”,保护新笋有足够的空间生长发育,逐步替换原母竹;鞭长(10 cm≤L≤40 cm),选择性保留,新笋去留应考量笋径进行,笋径较小,难易形成景观的新株,可以伐去,但长势强健的新竹应加以保留,待第二年伐去干扰母竹的1~2株,使得竹林密度维持在设计的水平。鞭长(L>60 cm),由于去鞭会影响相邻母竹竹鞭的生长,且由于鞭长过长造成养分供给分散,因此建议伐去徒长株。

本次调查发现,黄杆乌哺鸡竹平均鞭深10.58 cm,新笋来鞭鞭深最大值30 cm,最小值5 cm,采用阻根施设时,埋设深度不应小于35 cm,并且还需要对场地地下水位及母竹林的竹龄综合评定确定。

[1]毕红玉,李宜文,李晓英,等.淡竹发笋与幼竹高生长规律的研究[J].山东农业大学学报(自然科学版),2010,41(3):340~343.

[2]潘寅辉,高立旦,虞敏之,等.四季竹发笋及幼竹高生长规律研究[J].竹子研究汇刊,2006,25(1):27~29.

[3]高素萍,王娟,赵志惠,等.雨雪冰冻灾害对撑绿竹发笋及幼竹高生长影响[J].竹子研究汇刊,2010,29(3):21~24.

[4]杨前宇.椽竹生长规律及其理化性质研究[D].北京:中国林业科学研究院,2011.

[5]岳祥华,赵海燕,何小定,等.紫竹在黄山地区发笋成竹规律的研究[J].安徽农业大学学报,2012,39(3):377~380.

[6]王光剑,陈洪,马光良,等.合江方竹退笋规律及影响因素研究[J].世界竹藤通讯,2016(6):1~9.

[7]马光良,王光剑,李呈翔,等.海拔梯度对合江方竹发笋节律的影响研究[J].世界竹藤通讯,2006(11):13~17.

[8]孙少舫,杨婉韵.上海地区观赏向日葵品种夏季种植表现观察[J].绿色科技,2016(3):33~35.

[9]张衡峰,汤庚国.黄秆乌哺鸡竹出笋退笋规律研究[J].安徽农业科学,2010,38(36):20921~20922.

[10]唐红,刘玮,黄滔,等.圣音竹发笋及幼竹高生长规律研究[J].中南林业科技大学学报,2015(8):27~31.

2016-06-21

尤黎明(1987—),男,助理工程师,主要从事木本植物栽培应用方面的研究工作。

TU986

A

1674-9944(2016)15-0038-03