非洲大蜗牛的分布、传播、为害及防治现状

游意

摘要:非洲大蜗牛是一种世界性检疫害虫,具有极强的繁殖能力和抗逆性,食量大且寄主广泛,现被我国列为二类进境植物检疫对象。文章通过分析非洲大蜗牛目前的分布情况、传播、危害特性,提出了加强检疫力度、化学防治、人工防治、物理防治等防治措施,旨在为对未发生地在引入和防治非洲大蜗牛提供参考资料。

关键词:非洲大蜗牛;分布;特性;危害;防治方法

中图分类号:S46 文献标识码:A 文章编号:1003—4374(2016)01—0046—03

非洲大蜗牛Achatina fulica Ferussac,又名褐云玛瑙螺、露螺、东风螺、菜螺、花螺和法国螵,属软体动物门Mollusca、腹足纲Gastropoda、柄眼目Stylommatophora、玛瑙螺科Achatinidae、玛瑙螺属Achatina的一种贝类生物。非洲大蜗牛是世界性的检疫有害螺类,主要危害热带和亚热带的园林绿化植物和农林作物。1992年为我国的二类进境植物检疫对象。目前,该螺已扩散至我国广东、香港、云南、广西、湖南、福建及台湾等地,并对当地的环境造成了较大的破坏。鉴于该螺具有极大的危害性,笔者对其形态识别特征、分布和传播、为害及防治方面的研究进行了综述。

1形态识别

非洲大蜗牛与一般的蜗牛相比,体型较大,体长约7-8cm,最大可达20cm,壳质稍厚。从外部形态特征上看,螺体呈卵圆形,螺旋部呈圆锥形,体螺层庞大,壳顶尖的缝合线明显,壳面多数呈黄色或深黄底色,带有焦褐色雾状花纹,体螺层上的螺纹不明显,壳口外唇易碎,内唇呈“S”型。

2分布及传播

2.1分布

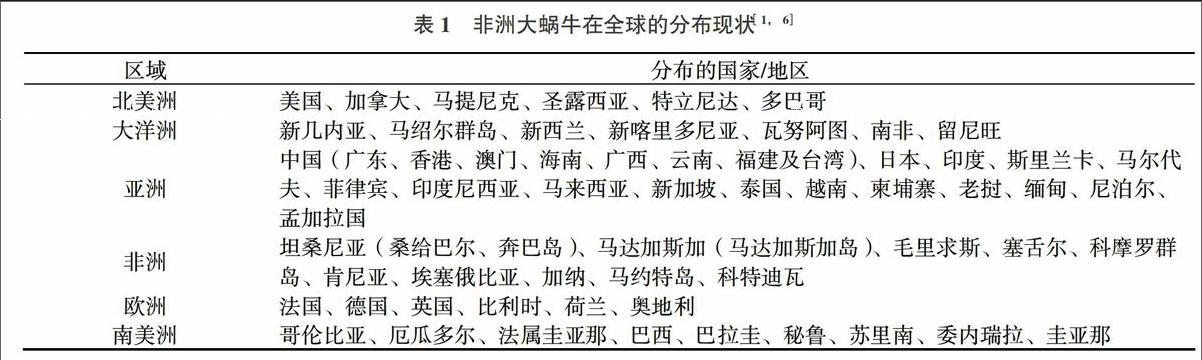

非洲大蜗牛原产于非洲东部沿岸坦桑尼亚的桑给巴尔、奔巴岛,马达加斯加岛一带。非洲大蜗牛作为人类的食物或其他用途被全球各地引入,现已扩散到全球各洲(见表1),并对当地的生态环境造成较大的影响。

2.2传播特性

非洲大蜗牛的传播主要以自然和人为传播为主。由于非洲大蜗牛的爬行速度有限,自身扩散能力较低,因此其传播方式主要以人为传播为主。据2013年8月31日香港《文汇报》报道,美国佛罗里达州迈阿密近两年来遭受大量的非洲大蜗牛的入侵,当局认为这是由当地的一个宗教组织为用于宗教仪式而引入的。在中国,该螺首次在厦门大学校园内被发现,认为是从新加坡运回的植物中夹带着非洲大蜗牛的卵和幼螺而繁殖起来的,目前该螺已在我国境内部分省市广泛传播和扩散。2012年1月6日,广东东莞出入境检验检疫局对从多哥进境的原木施检时,发现了非洲大蜗牛,为了防止疫情传人,东莞局及时对该批原木实施了熏蒸处理。由此可见,由人为传播造成的非洲大蜗牛的传播是该物种扩散的主要方式。

3危害

3.1破坏生物多样性

非洲大蜗牛作为外来入侵物种,在成功入侵后,不仅对生态系统的多样性造成不可逆转的破坏,对物种的多样性也产生一定的威胁,并造成严重的生物污染。目前,非洲大蜗牛在云南已经对200多种植物产生危害,并排挤本地土著物种,严重威胁当地的物种多样性。经调查,非洲大蜗牛在云南发生的蜗口密度最多可达到80头/m2以上,作物的受害程度平均为15.4%,随着非洲大蜗牛发生面积的不断扩大,不仅严重影响当地植物的正常生长,还在一定程度上破坏了原有植物群落的物种多样性。

3.2危害农作物

非洲大蜗牛食性广,危害蔬菜、花卉、甘薯和花生等草本、木本和藤本共500多种植物,被人们称为“田园杀手”。据报道,非洲大蜗牛可取食黄瓜、西瓜、仙人掌、玉米和甘蔗等20多种农作物的叶片,造成农作物减产或绝收。在种群爆发区,其在园林和花卉等观赏性植物上产生的大量排泄物和爬行留下的白色粘质性痕迹严重影响其观赏价值。

3.3危害人、畜健康

非洲大蜗牛是人、畜寄生虫和病原菌的中间宿主,尤其是传播结核病和嗜酸性脑膜炎。据报道,非洲大蜗牛是一种能引起人体脑膜炎线虫An-giostrongylus cantonensis的中间寄主。非洲大蜗牛的体内有多种寄生菌,其中90.9%的个体携带有Pseudononas,30.9%的个体有Gitrobacter sp.,20.9%的有Enterobacter sp.,20.6%的有Proteus sp.,19%的有Serratia sp.和Bacillus sp.等。此外,已经死亡的非洲大蜗牛会招引Pvcnona属和Lucilia属的苍蝇,而这些苍蝇与伤寒病的传播有关。

4防治

4.1加强检疫力度

由于非洲大蜗牛主要依靠人为传播。因此,加强进口货物和交通运输工具的检疫力度,防止该螺卵、幼体以及成螺随观赏植物、原木、模板、集装箱和机械设备的包装箱传人和扩散,是阻止其大面积传播的关键措施。

4.2化学防治

目前,生产中常用的防螺药剂主要是拟除虫菊酯类杀虫剂和有机磷,以及蜗克、灭蜗净、多聚己醛、杀虫磺、硫丹、巴克、异唑磷和梅塔等。在农作物种植区,用5%梅塔颗粒剂进行诱杀或用70%贝螺杀可湿粉防治。此外,用5%的聚乙醛药丸或使用2份石灰粉、1份砷酸钙撒施对土壤进行消毒,也可起到一定的防治作用。虽然化学药物防治能很好的控制非洲大蜗牛数量,但由于其对农田作物的污染和危害较大,故不建议优先采用。

4.3人工防治

清洁田园,改善栽培管理,并辅以人工防除,或直接用生石灰粉撒施,此方法是治理非洲大蜗牛传播最有效最直接的方法。同时,也可以根据非洲大蜗牛喜湿怕水的特性,在有条件的地方实行水旱轮作,改变其栖息场所,降低其种群基数。

4.4物理防治

用3伏交流电或直流电或10伏脉冲电制成双层偶极电网,作为诱捕器诱捕非洲大蜗牛;在田间挖灌石灰水隔离沟或施放石灰作为保护带;用柴灰、砂水、水泥三合土制成的pH值11.5障碍物等具有一定的效果。

5结论

非洲大蜗牛自入侵我国以来,已有70余年的历史,对我国多地的生物多样性造成了严重的破坏,甚至威胁人类的健康。因此,相关检疫部门要做好宣传工作,提高民众的警惕性,同时对非洲大蜗牛实施严格的检疫制度,是防止其进一步扩散的有效措施。对已发现非洲大蜗牛但未大面积扩散的地方实施人工捕杀、生物防治和物理防治控制褐云玛瑙的进一步扩散。此外,在生物界的入侵链式结构中,早期发现是关键,所以应注意加强对非洲大蜗牛的入侵分布地、生理习性、传播途径和防治方法等信息的收集,并建立相应的数据信息系统,建立科学的预警系统机制,对未发生地在引入和防治非洲大蜗牛上具有较大的参考价值,同时也可提供早期的预警预报。