雷公山国家级自然保护区常绿阔叶林蕨类植物群落特征

余德会 谢镇国 余永富 李扬 吴必锋 付梓源 彭彩丽 侯德华

摘要[目的]明确雷公山国家级自然保护区常绿阔叶林蕨类植物群落组成。[方法]调查16个20 m×20 m样地256个5 m×5 m小样方以及每个样地各边分别外延20 m范围出现的蕨类植物种类。[结果]调查样地中有蕨类植物64种,隶属于28个科39个属,物种种类丰富,种群数量极不均匀(相对多度在2以下占78.13%)。其中地生种所占比例占主导地位(96%),附生种极少(4%),表现为东南亚热带北缘植物区系的性质或特点,并有热带山地向亚热带过渡的特征;里白、芒萁、狗脊蕨、蕨4个种是该区高密度的种类,其他绝大多数种类的密度较低。[结论]研究结果为进一步阐明雷公山常绿阔叶林蕨类植物的组成特征及其生态学提供了理论依据。

关键词 雷公山国家级自然保护区;常绿阔叶林;蕨类植物;生态特征

中图分类号 S759.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2016)09-005-03

Abstract[Objective]To find the fern community of evergreen broadleaved forest in Leigongshan Natural Nature Reserve.[Method]We researched the ferns in 16 of 20 m × 20 m sample plots and 256 of 5 m × 5 m quadrats and the areas within 20 m.[Result]There were 64 ferns in sample plot, belonging to 39 genus and 28 families. The species were abundant and population quantity was greatly uneven. Among them, geobiotic species played a dominant role (96%), while epiphytic species were relatively less (4%), showing the characters of north rim flora of southeast subtropics, and with the transition from tropical mountains to the subtropical areas. Diplopterygium glaucum, Dicranopteris pedata, Pteridium aquilinum and Woodwardia japonica were species with high density. And most other species had relatively low density.[Conclusion]This research provides theoretical foundation for the composing features and ecology of evergreen broadleaved forest in Leigongshan Natural Nature Reserve.

Key words Leigongshan Natural Nature Reserve; Evergreen broadleaved forest; Fern; Ecological characteristics

全球现有蕨类植物12 000多种,我国有2 600多种,多数分布于西南地区和长江流域以南地区,是我国南方的重要植物资源,其中贵州所产蕨类植物其科、属数在国内仅次于云南,物种数略少于四川,位列全国第三[1]。蕨类植物是森林生态系统中的重要组成部分,也常常在森林植被草本层植物中成为优势,有必要对它们进一步研究。目前,关于蕨类植物的研究多集中在药用和化学成分方面[2-3],而关于常绿阔叶林蕨类植物群落的研究鲜见报道。笔者调查了雷公山国家级自然保护区常绿阔叶林蕨类植物种类,旨在为进一步阐明雷公山常绿阔叶林蕨類植物的组成特征及其生态学提供参考。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

雷公山国家级自然保护区位于贵州省黔东南中部,地跨雷山、榕江、台江、剑河4县。雷公山自然保护区于1982年经贵州省人民政府批准建立,2001年6月被国务院批准为国家级自然保护区,主峰海拔2 178.8 m,是长江和珠江流域分水岭,清水江和都柳江水系主要支流的发源地。该区属中亚热带季风山地湿润气候区,具有冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛的气候特点。雷公山地区雨量较大,年降雨量在1 300~1 600 mm,并以春、夏季降水较多,而秋、冬季降水较少。春、夏半年(4~8月)各月降水量均超过150 mm,其中,降水集中的5、6、7月各月降水量均超过200 mm,说明雷公山地处中亚热带,显示出温暖湿润的特点。由于雷公山光、热、水资源丰富,气候类型多样,又为多种多样的生物物种生长发育提供了良好的生态环境。雷公山自然保护区以其高耸的山体、优越的地理位置蕴藏着包括蕨类植物在内的大量生物资源[4-5]。该次调查是在海拔为650~1 400 m的常绿阔叶林中进行,面积超过3万hm2,占雷公山保护区的75%。

1.2 研究方法

采用植物群落生态学的统计研究方法[6-9]。对雷公山保护区常绿阔叶林不同坡向沿着不同海拔设置样地20 m×20 m,采用相邻样方格子法,在每个样地设基本格子16个(小样方),共获得256个5 m×5 m的小样方。样地基本情况见表1。对样地内出现的蕨类植物种类均测定数量、高度、冠幅及记录生活型等;同时对每个样地各边分别外延20 m范围出现的蕨类植物进行种类调查,总的调查面积合计3.2 hm2。对种群数量、相对多度(A,%)、相对频度(F,%)、相对盖度(C,%)、存在度(频度级)及重要值(IV,%)等基本数量指标进行统计与分析。

重要值计算方法[6]:IV=A+F+C。

2 结果与分析

2.1 蕨类植物组成

据记载,雷公山自然保护区有蕨类植物41科89属249种2变种1变型。该研究雷公山常绿阔叶林中样地内共调查到64种,隶属于28个科39个属。主要以鳞毛蕨科(3属8种)、凤尾蕨科(1属7种)、水龙骨科(5属6种)、金星蕨科(2属5种)、碗蕨科(1属4种)、蹄盖蕨科(4属4种)、铁角蕨科(2属3种)以及乌毛蕨科(2属3种)类组成,上述8个科的属、种分别占该蕨类植物区系属、种总数的52.38%、67.19%。

2.2 数量特征

群落物种的多度、密度、盖度、频度及重要值等数量特征是反映群落组成、结构、群落间差异及群落间比较分析研究不可缺少的依据。群落中物种的数量特征与该群落的生态功能等有着密切联系。

2.2.1 多度。

据统计,样地内64种蕨类植物个体数量为12 001株(丛),其中种群个体数量在500株以上(500~3 120株)的仅10个种,分别是里白(3 120株)、蕨(2 480株)、芒萁(1 569株)、狗脊蕨等蕨类植物;有78.13%的种类,其相对多度均小于2(即个体数量小于123株)。森林群落中绝大多数种类的个体数量较小,仅有在群落中占优势的少数物种才拥有较大的种群数量,反映出雷公山常绿阔叶林中蕨类物种种类丰富,种群数量极不均匀,这主要是由于人为破坏了常绿阔叶林的生态平衡,如里白在原始的常绿阔叶林中不是建群种,当植被被破坏,变成针叶林或针阔混交林后,里白则成了草本层的优势种或建群种。

2.2.2 密度。

在16个20 m×20 m样地中(除去副样方),即0.64 hm2面积上,蕨类植物种群密度每1.012~ 3.987 m2就有1.0株;如果取16个样地种的平均数计算,种群密度为0.8株/m2。从每个种的情况看,相对密度较大的种类并不多,相对密度大于10%的种类仅4种,即里白、芒萁、狗脊蕨、蕨。总体来看,雷公山自然保护区常绿阔叶林高密度的种类较少,绝大多数种类的密度较低。

2.2.3 蓋度。

种的盖度之和为6 918.084 4 m2,其中,个体盖度在100 m2以上或近100 m2的有6种,它们分别是里白(2 304 m2 )、狗脊蕨(1 980 m2 ),芒萁(139 m2)等;有71%的种类,盖度小于30 m2。盖度大于50%的仅有1种,即里白50.13%。按5级盖度等级划分[9],盖度等级为1级的占92%(56个地生种),盖度等级为2、3级的各有1种,盖度等级达4级的仅有里白1种。

2.2.4 频度。

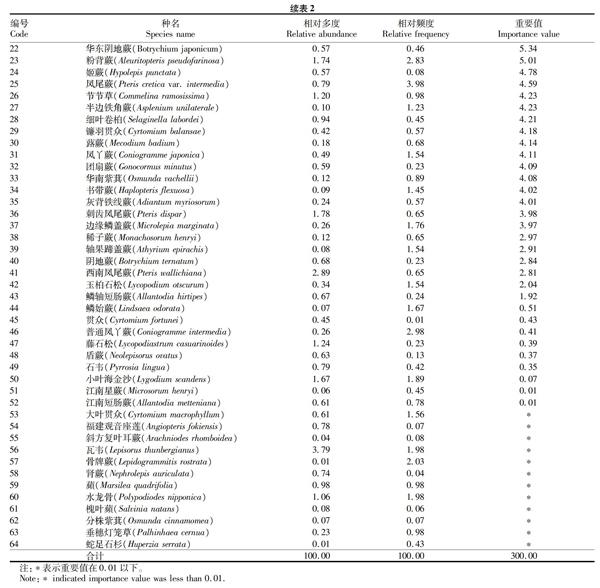

采用在256个小样方中测得的数据进行频度及存在度的计算与统计,结果见表2。出现频度较高的种类极少,频度在20%以上的仅有4种,其中最高的是里白在232个样方中出现,频度为58.00%;其次是芒萁在135个样方中出现,频度为33.75%;狗脊蕨在104个样方中出现,频度为26.00%;蕨在92个样方中出现。频度按存在度5级划分[10],达II级的仅有里白1种。

蕨类是对环境条件较敏感的植物类群,16个样地虽均属同一类森林群落类型,但由于群落局部生境的异质性,导致群落中仅有极少数的种类有较高频度值,而绝大多数种类出现的样方数较少,物种分布极不均匀。

2.2.5 重要值。

由表2可知,重要值在10以上的有4种,它们的重要值之和占重要值总和的27.00%,是该森林群落中l类植物的典型代表种。重要值小于5的种占64.06%,重要值大于10的种占6.25%,说明雷公山自然保护区的主要优势蕨类植物是里白,在该森林生态系统中占据重要地位。绝大多数种类没有优势地位,蕨类生态极不平衡。另外,重要值较大的种类是芒萁、蕨、狗脊蕨等。结合多年的调查资料,里白、芒萁、蕨、狗脊蕨是雷公山自然保护区常绿阔叶林最常见的种,应属亚热带常绿阔叶林的适宜种。

3 结论

在雷公山自然保护区3.2 hm2典型的亚热带常绿阔叶林样地中调查到蕨类植物64种,隶属于28个科39个属。其中,有8个科的属、种分别占该蕨类植物区系属、种总数的5238%、67.19%,最大科为鳞毛蕨科(3属8种),其次凤尾蕨科(1属7种),有78.13%的种类相对多度均在2以下,表明雷公山常绿阔叶林中蕨类物种种类丰富,种群数量极不均匀。

调查区每1.012~3.987 m2就有1株蕨类植物,其中相对密度大于10%的种类仅4种,即里白、芒萁、狗脊蕨、蕨。雷公山自然保护区常绿阔叶林高密度的种类较少,绝大多数种类的密度较低。

不论从样地内、样地外还是总体来看,地生种所占的比例占主导地位,即地生种约占96%,附生种约占4%。该蕨类植物区系属亚热带性质区系,表现为东南亚热带北缘植物区系的性质或特点,并有热带山地向亚热带过渡的特征。

里白、芒萁、狗脊蕨、蕨4个种在雷公山自然保护区常绿阔叶林出现频率最高,其他绝大多数种类出现频率相对较低。雷公山自然保护区的主要优势蕨类植物是里白(重要值为41.53),绝大多数种类无优势地位(64.06%),蕨类生态极不平衡。

参考文献

[1]徐家星.民族药用植物金毛狗的化学成分及其生源途径研究[D].昆明:云南农业大学,2012.

[2]熊宗厚.宝天山曼保护区有大面积心叶瓶尔小草[J].植物杂志,1990(3):8.

[3]文晓琼,胡颖.福建观音座莲的化学成分研究[J].时珍国医国药,2012,23(1):1-2.

[4]张华海,张旋.雷公山国家级自然保护区生物多样研究[M].贵阳:贵州科技出版社,2007:246-265.

[5]周政贤,姚茂森.雷公山自然保护区科学考察集[M].贵阳:贵州人民出版社,1987:302-341.

[6]孙儒泳,李博,诸葛阳,等.普通生态学[M].北京:高等教育出版社,1993:135-148.

[7]宋水昌.植被生态学[M].上海:华东师范大学出版社,2001:549-573.

[8]赵志模,郭依泉.群落生态学原理与方法[M].重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1990.

[9]陶玲,任珺.进化生态学的数量研究方法[M].北京:中国林业出版社,2004:1-50.

[10]姜汉侨,段昌群,杨树华,等.植物生态学[M].北京:高等教育出版社,2005:99-160.