内蒙古汗马国家级自然保护区冬季有蹄类种群数量调查

吕连宽 李晔

摘要[目的]明确内蒙古汗马国家级自然保护区冬季有蹄类种群数量,完善保护区内动物分布种类与种群数据。[方法]2012年12月末至2013年1月,应用大样方法对内蒙古汗马国家级自然保护区冬季有蹄类动物种群数量进行调查。[结果]共记录到有蹄类动物3种,隶属于1目2科。其中原麝(Moschus moschiferus sibiricus)属于国家I级保护动物,驼鹿(Alces alces)属于国家II级保护动物,狍(Capreolus pygargus)属于国家“三有”动物。 保护区内分布的驼鹿种群数量为242(93~504)只;狍的种群数量为485(167~759)只。由于原麝仅在1个样方内出现,所以无法对其种群数量进行合理评估。[结论]研究结果为内蒙古汗马国家级自然保护区动物保护提供了参考。

关键词 汗马自然保护区;有蹄类;大样方法;种群密度;种群数量

中图分类号 S759.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2016)09-019-03

Abstract[Objective]The aim was to investigate ungulate population size in winter in Inner Mongolia Hanma National Nature Reserve, and perfect animal distribution types and population.

[Method]From December 2012 to January 2013, sample plot method was used to investigate ungulate population size in Inner Mongolia Hanma National Nature Reserve.[Result]3 species of ungulate belong to 2 families, 1 order. In addition, musk deer (Moschus moschiferus sibiricus) was listed in Appendix I and moose (Alces alces) was listed in Appendix II, roe deer (Capreolus pygargus) belonged to the National List of Natural Key Protected Animals. There were about 242 (93-504) moose and 485 (167-759) roe deer in Hanma National Nature Reserve, while musk deer only recorded in one sample plot and we can not estimate exactly its population size.[Conclusion]The study results can provide reference for animal protection in Inner Mongolia Hanma National Nature Reserve.

Key words Hanma Nature Reserve; Ungulate; Sample plot; Population density; Population size

汗馬国家级自然保护区隶属于内蒙古自治区根河市,以大兴安岭山脉的主脊为界,东接黑龙江省呼中国家级自然保护区,属于“森林生态系统类型”的自然保护区,主要保护对象为寒温带明亮针叶林及栖息于其中的野生动植物。建国以来,保护区内没有人为干扰,无任何生产和经营活动,是我国唯一保存完整最原始的寒温带原始明亮针叶林地区。然而迄今为止,保护区内哺乳动物种群数量的详细数据缺乏系统调查,为了完善保护区内动物分布种类与种群数据,笔者于2011年12月末至2012年1月冬季对汗马国家级自然保护区内的有蹄类动物种群数量进行了系统的抽样调查。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

内蒙古汗马国家级自然保护区位于大兴安岭山脉的主脊西侧,地理坐标为122°23′34″~122°52′46″ E,51°20′02″~51°49′48″ N,总面积达10.73万hm2,森林覆盖率达88.4%,最高海拔为1 466 m,最低海拔为840 m。汗马国家级自然保护区处于大兴安岭向呼伦贝尔草原过渡区域,山坡较缓,坡度一般在10°~20°,区内水系众多,塔里亚河是保护区内最大的一条河流,沿该河分布大量沼泽湿地以及细小的分支河流。汗马保护区属寒温带大陆性气候,冬季寒冷漫长,积雪深厚,夏季温凉短晢,湿润多雨,春季干燥风大,四季和昼夜温差大。气温较低,年平均-5.3 ℃,夏季最高温度可达354 ℃,冬季最低温度-49.6 ℃。受地区气候影响,春季降水最少,夏、秋季降雨多,冬季降雪丰富,年降水量在450 mm左右,主要集中在7、8、9月,约占全年总降水的70%,全年有10个月的积雪期,局部地区积雪常年不化。最大积雪深度达50 cm,无霜期只有80~100 d。

区内植被群落类型多样,主要有针叶林、针阔混交林、针灌混交林、阔灌混交林几类(图1)。其中兴安落叶松(Larix gmelinii)的分布面积占保护区总面积的82%。

1.2 方法

1.2.1 大样方法简介。

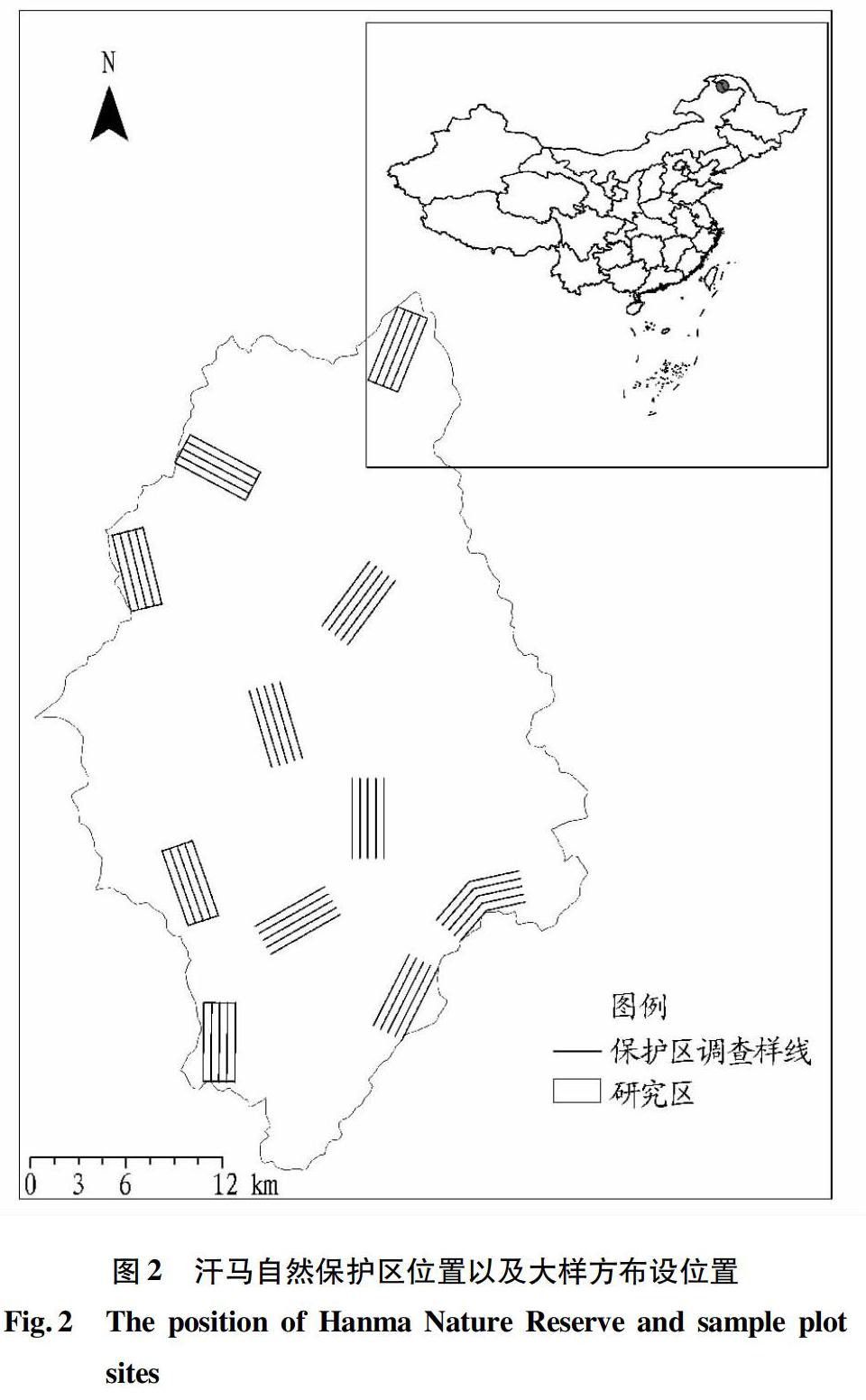

2012年12月末至2013年1月冬季对汗马自然保护区实施了冬季哺乳动物初步调查,在保护区内波诺河、石砬山、碱厂东、甘河南、阿南塔、甘河北、八支五岔、阿南南、牛耳湖、碱厂、阿北等地区分别布设了1个大样方进行冬季雪地足迹调查(图2)。

利用冬季动物在雪地行走留下的足迹,通过识别足迹判别动物种类、数量以及足迹新鲜程度。所有大样方均在1 d内完成,每个大样方需要10人同时工作,2人一组按照设计好的路线,完成5 km的样线调查,并记录样线行进途中遇到的24 h内的新鲜动物足迹、数量以及方向,并在每个信息点用手持GPS采集坐标(图3)。大样方法是基于进入和离开闭合样方的差值来计算种群数量,且样方的面积不小于北方哺乳动物种群日活动区域的最大面积。通过布设的5条长5 km平行间距为500 m的样线,将整个大样方切割为4个小样方。冬季实地调查时,5组调查人员按照设计好的路线调查并记录样线上留下的新鲜动物足迹,通过足迹链识别动物种类、数量、方向以及足迹新鲜程度。该研究仅采集24 h内动物通过样线留下的新鲜足迹,在每个信息点用GPS手持机采集坐标信息和雪深。每组调查人员走完样线后还要走对应的样方闭合。通过5组调查人员记录的每条样线上新鲜动物足迹的数量和方向,计算动物24 h内进入和离开4个相邻小样方的差值得到留在小样方内的动物个体数量,并据此计算出大样方内各物种实体数,结合样方面积计算得出样方内各物种的密度,据此推算出保护区内各物种的密度及种群数量[1]。

1.2.2 样方的布设方法。

鉴于保护区内林型主要由针叶林、针阔混交林、针灌混交林以及阔灌混交林组成,所以根据每种林型的比例设置样方的数量,将11个样方分别布设在针叶林(5个)、针阔混交林(1个)、针灌混交林(2个)和阔灌混交林(3个)中。11个大样方的总面积为110 km2,抽样面积达到保护区总面积的10.19%,符合大样方调查法规定的至少抽样10%的原则。根据分布在保护区不同林型内的11 个大样方,可得到每种有蹄类在不同林型的分布密度,根据在整个保护区范围内各林型所占比例,可得到整个保护区范围内的每种有蹄类的种群数量。

1.2.3 有蹄类分布密度和种群数量的计算方法。

2 结果与分析

2012 年12 月,在汗马自然保护区总面积为1 080 km2范围内共设置11 个2 km ×5 km 的大样方来调查整个保护区内的有蹄类种群数量(图1)。应用地理信息系统(ArcGIS)对该区域林相图进行矢量化,在矢量图上画出研究区域的边界和研究区域林型分布(图3)。

由表1可知,针阔混交林生境中驼鹿与狍的种群密度最高,分别为0.600、1.000只/km2;针叶灌丛林生境中中驼鹿与狍的种群密度最低,分别为0.050、0.350只/km2。此外,原麝仅在石砬山针叶林生境中的大样方内出现8次足迹链,其余样方内均未出现,故未计算其种群密度。

3 结论与讨论

该次调查结果显示,汗马国家级自然保护区内分布的驼鹿和狍有很高的种群数量。然而由于大样方法布设必须按照林型比例抽样布设的局限性,使得该次调查结果中原麝仅在1个大样方内出现,无法准确地评估其种群数量和种群密度,但根据张卫华等[2]对原麝所做专项调查结果显示,在汗马保护区内分布有42只原麝,较之2008年数量(50~60只)略有下降。狍是在内蒙古种群数量最多、分布范围最广的有蹄类动物,也是传统的重要狩猎动物。然而由于过度捕杀和适宜生境的破坏和丧失,其种群数量也在大幅度下降[3]。驼鹿作为我国II级保护动物,其主要分布范围仅限于大、小兴安岭。相比较于国外驼鹿种群和分布范围的不断扩大[4-5],我国的驼鹿种群總量在1976年调查中仍有18 636只,到1987年仅剩(9 955±397)只[6]。大兴安岭地区是我国驼鹿种群分布最广、数量最多的地区,该处的驼鹿种群数量和健康程度标志着这一物种在我国的命运和前景。2011年进行的内蒙古林区驼鹿种群数量和分布调查结果显示,汗马国家级自然保护区的驼鹿种群密度要高于内蒙古大兴安岭林区的满归林业局、莫尔道嘎林业局、根河林业局、库都尔林业局、乌尔旗汉林业局和绰尔林业局[7]。由于建国以来从未遭到生产经营,内蒙古汗马国家级自然保护区有幸保存着我国目前最完整的典型的寒温带原始明亮针叶林。其独特的生态系统基本未受到任何的人为干扰,保护区内大部分生境都保持着未经破坏的顶级群落-原始落叶松林的风貌,保护区内有蹄类种群数量十分丰富是由于汗马国家级自然保护区未受破坏的自然原始生境以及管理人员对保护区严格的保护管理。

4 保护建议

针对汗马国家级自然保护区有蹄类动物的保护,提出以下几点建议:

(1)继续加强保护区的监管工作。保护区内的野生动植物资源需要保护区管理人员的细心管理,加强监管才能减少偷猎盗猎者进入并破坏保护区内动植物资源的机会,从而维护保护区原始天然的生态系统。

(2)加强对周边村镇群众关于野生动植物保护的宣传教育活动。该次调查发现,在保护区边缘地区仍有一些当地群众上山偷猎野生动物,他们并不了解偷猎重点保护动物可能会触犯的法律,也不了解可能受到的处罚。驼鹿作为重要经济动物,具有很高的经济价值,因而有不少不法分子有上山布设陷阱和套索捕杀驼鹿的行为,这是造成驼鹿种群数量下降的一个主要原因。

(3)提高生产力,改变生产模式,处理好野生动植物保护与周边居民经济发展的矛盾。目前,仍有一部分当地群众依靠上山采山货、打猎为生,这对自然保护区的监管极为不利。

以采偃松塔为例,每当偃松大收年份,保护区边缘地区便会涌入许多当地居民进山采集松塔,甚至有些人开着大型拖拉机进山,从而对自然资源造成极大破坏,人类活动频繁地区动物种类和数量锐减,破坏严重地区不再有动物生存。因此,改变当地人的经济收入来源成为亟待解决的问题。

参考文献

[1]刘辉,姜广顺,李惠.北方冬季有蹄类动物 4 种数量调查方法的比较[J].生态学报,2015,35(9):3076-3086.

[2]张卫华,王守波,李晔,等.内蒙古汗马国家级自然保护区原麝的种群现状[J].内蒙古林业调查设计,2015,38(4):96-98.

[3]毕俊怀.内蒙古鹿科动物分布现状和资源研究[J].内蒙古师范大学学报(自然科学版),2001,30(1):52-56.

[4]HENTTONEN H,STUBBE M,MARSN T,et al.Alces alces [DB/OL].The IUCN Red List of Threatened Species(2014-09-11)[2016-02-03].http://www.iucnredlist.org/details/41782/0.

[5]GEIST V,FERGUSON M,RACHLOW J.Alces americanus[DB/OL].The IUCN Red List of Threatened Species(2014-09-11)[2016-02-03].http://www.iucnredlist.org/details/818/0.

[6]朴仁珠,关国生.中国驼鹿种群数量及分布现状的研究[J].兽类学报,1995,15(1):11-16.

[7]支晓亮,钟林强,张立博,等.内蒙古大兴安岭林区驼鹿种群数量及分布[J].野生动物学报,2014,35(4):365-370.