人民兵工:从官田创建到随军长征

于学驷

中国人民兵工创建于第二次国内革命战争时期,是中国共产党领导的人民军队在革命战争中军火补给的重要来源,是人民武装力量的一个重要组成部分。人民兵工的发展史,是一部自力更生、艰苦奋斗的创业史,为中国人民的革命事业做出了重大贡献。

星火燎原

1840年鸦片战争,西方列强以“坚船利炮”打开了清政府闭关锁国的大门,中国沦为半殖民地、半封建社会。孙中山领导的辛亥革命推翻了几千年的封建君主专制制度,建立起民主共和的国家体制。受到列强扶植的地方势力,独霸一方,分庭抗礼,军阀混战,民不聊生。1927年国共两党第一次合作进行的北伐战争,顺应民意,势如破竹。而以蒋介石为代表的国民党右派势力,策划了“四一二反革命政变”,背叛革命,残酷镇压屠杀共产党人和革命群众,使国共合作的反帝反封建的大革命遭到失败。中国共产党人从血泊中认识到武装斗争的极端重要性,于8月1日领导举行了南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。8月7日中共中央在武汉召开紧急会议(八七会议),纠正了陈独秀的右倾投降主义。这次会议确定了实行土地革命和独立领导武装斗争、武装反抗国民党反动派的总方针,并把发动农民举行秋收起义作为当前党的最主要任务。在“八七会议”上,毛泽东指出:“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”10月,湘赣边界起义的工农革命军,在毛泽东等的领导下,到达井冈山,开展游击战争,废除封建土地制度,实行武装割据,建立了第一个农村革命根据地,开辟了以农村包围城市,最后夺取政权的道路。从此,以井冈山的斗争为榜样,工农武装革命的星星之火,迅猛发展,遍及大江南北各省和黄河流域的部分地区,中国革命进入了新的历史时期,即土地革命战争时期。

土地革命战争时期,根据地的人民兵工,同红军的发展紧密相连。随着武装斗争而创建,随着革命根据地的巩固而发展,随着革命斗争的受挫、根据地的丢失而被迫停产转移。

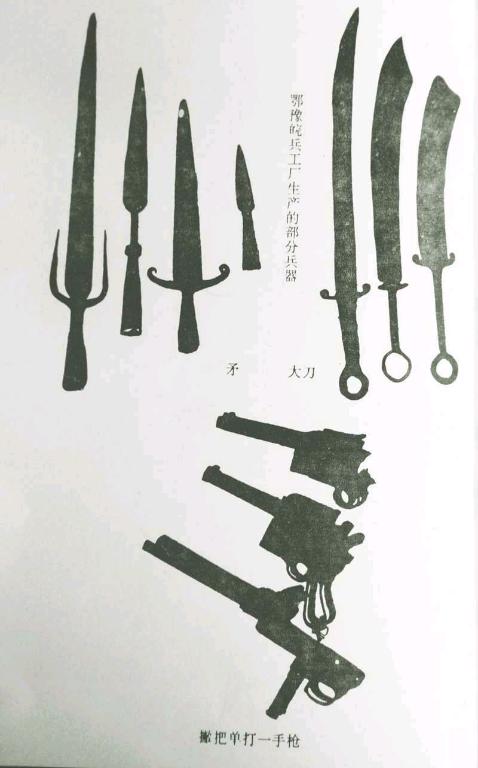

大革命失败后,共产党人和工农群众,面对国民党反动派的大屠杀,揭竿而起。他们手中的兵器,除在大革命中保存下来的少量枪支外,主要是大刀、长矛、鸟铳等原始兵器,有的还用菜刀、斧头、木棍,甚至赤手空拳同荷枪实弹的敌人搏斗,付出了重大的牺牲和代价。血的教训使人们清醒地认识到,武器在革命斗争中的重要性,于是一批群众性的兵器生产组织应运而生,遍布各起义地区。群众性的兵器生产组织一般规模很小,几个人或十多个人就是一个生产点,大都是手工业作坊,基本上由乡间铁匠、木匠等手工艺人组成,一盘铁匠炉有一个老师傅掌钳,配两个年轻人抡大锤、拉风箱就可生产,主要生产大刀、梭镖和土枪、土炮。1927年5月,国民革命军第35军35师第33团团长许克祥,在场少发动反共政变屠杀共产党人和革命群众,激起民众愤怒,湖南长沙周围各县有20万农民赤卫队准备攻打长沙,各地农民协会广泛发动群众,集中民间能工巧匠,日以继夜地制作大刀、梭镖、鸟铳,还造出了名目繁多的长龙炮、猪嘴炮、松树炮、葫芦炸弹、酒瓶炸弹等兵器,武装了农民。“早打铁,晚打铁,打把梭镖送农协,梭镖磨得亮堂堂,擒贼先擒王,打到长沙去,活捉许克祥”。这首当时广为流传的民谣,就是群众奋起制造武器、支援革命战争的真实写照。

诞生官田

工农革命形势的迅速发展,多块革命根据地的形成,削弱了国民党反动派的独裁统治,国民党统治集团极度恐慌,蒋介石在结束中原战争之后,连续调集十万、几十万军警对红军和革命根据地进行疯狂的“围剿”,妄图把工农红军扼杀在摇篮中。在这种态势下,红军战事频繁,队伍扩大,急需大量的武器弹药,而国民政府对根据地的严密封锁,使红军的军需补给更加困难,扩大兵工生产成为红军和红色政权的当务之急。

从1930年12月—1931年8月,中央红军连续取得了3次反“围剿”的胜利,使赣南、闽西连成一片,成为统一的中央革命根据地。与此同时,鄂豫皖、湘鄂西等地的红军,也先后粉碎了国民党军队的“围剿”,使根据地得到巩固和发展,中央红军在3次反“围剿”中缴获了5万多支枪械,其中许多枪支受到损坏,亟待修理。1931年9月,中央革命军事委员会(以下简称中革军委)决定在江西省兴国县官田村组建一个较大的兵工厂,担负修械和生产弹药的任务。经过紧张的筹备,中革军委兵工厂(亦称官田兵工厂)于1931年10月正式成立,厂长吴汉杰。该厂由中革军委白石修械厂、江西省工农民主政府修械处和三军团修械处等单位合并,建厂初期有员工250人,200多把锉刀,100多个老虎钳,4个打铁炉,手工修械。厂址在江西省兴国县莲塘区官田村。1931年12月红军攻占了寻邬、会昌几个土豪劣绅盘踞的据点,没收了他们的修械所。1932年4月红军攻克福建省漳州,又缴获了国民党军的一个修械所,得到一部2.6米车床,一部2米车床,还有一台为车床提供3680瓦功率的汽油机,动员来20多名技术工人。党组织还千方百计从各地吸收技术人才,如东北党组织派来韩日升、刘广臣、郝希英3名曾在奉天兵工厂做过枪的党员。韩日升三人经上海进入苏区时,中央政治局委员任弼时以及邓颖超亲自到招待所看望。广东党组织请来马文等42名技术工人,他们到瑞金后,朱德总司令亲切接见,勉励他们尽快到官田去,与当地工人一起把工厂办起来。上海党组织聘请来6名技术工人。工厂扩大了,分设修械、子弹两个科,修械科以修械为主,有机械组、锻造组;子弹科主要是复装子弹,有弹头组、底火组、完成组、检验组。当时原材料缺乏,做子弹壳的材料一部分是用铜元做原料,用手工多次冷冲成型的,一部分是红军战士或群众从战场上收集来的使用过的弹壳,经过收口整形重复使用。

1933年3月,红军第四次反“围剿”胜利,中央根据地得到进一步巩固和扩大,为了增加弹药生产,官田兵工厂一分为三,即弹药科迁入胜利县与银坑弹药处合并,成立银坑红军弹药厂;枪炮科的刺刀股和红铁股分出部分人员和设备,搬到兴国县古龙岗寨上建立红军杂械厂;留在官田的部分主要是修配枪械。

官田兵工厂是中央革命军事委员会直接领导的第一个具有一定规模的兵工厂,它的建立标志着根据地兵器工业的诞生。它在建厂两年多的时间内,共修配步枪4万多支、迫击炮100多门、山炮2门、机枪2000多挺,生产手榴弹6万多枚、地雷5000多个,复装子弹40多万发,为红军的发展提供了物资保证。

为了加强兵工生产的领导,1933年冬,中革军委成立军事工业局,毛月新任局长。之后,中革军委和中华苏维埃政府接连发布命令,要求各部队、各级政府注意收集弹壳和铜锡等兵工材料。从物质上、人员上对军事工厂给予支持和帮助。1934年4月18日,朱德发布命令,打土豪和没收反革命财产时,须查清铜锡物品,悉数收集;清扫战场时,指定专人收集子弹壳。1934年5月16日,中央国民经济人民委员会发布收买子弹、子弹壳、铜、锡、土硝、旧铁等。军用物资价格公布于众,公平交易。

苏区军民积极响应红军和苏维埃政府的号召,踊跃捐铜献铁,支援兵工生产,据《红色中华》1934年9月18日报道,中央苏区1934年6月1日—8月31日收集铜41427公斤、锡24752公斤、铁79773公斤,分别完成计划的201%、110%、167%。

1934年初,中革军委决定,将设在官田、银坑的兵工厂集中到瑞金的江面便于领导。1934年7月24日,中革军委发布命令,现枪炮、弹药两厂已同设江面,为指挥便利和适当分工现特令两厂合并,定名为兵工第一厂,委任韩日升同志为厂长,郝希英同志为副厂长,范启明同志为政治委员。杂械厂因距离太远,暂不合并,改名为兵工第二厂。江面兵工厂设枪炮、弹药两科,有厂房8栋,还有一个大祠堂,机器30多台。

第5次反“围剿”中,当时的领导人采取了阵地堡垒战,红军遭受很大损失,中央采纳了彭德怀等同志提出的突围、外线作战的意见,1934年9月25日开始突围,兵工厂分三批随军转移。

其他革命根据地的兵工生产随着根据地的创建、巩固也有发展。

战略转移

第5次反“围剿”红军失利,中央根据地丧失,中央红军不得不放弃苏区进行外线作战,实行战略转移。

红一方面军1934年10月16日开始撤离江西瑞金,经赣粤、湘粤、湘桂边界进入贵州。1935年1月中共中央召开遵义会议,结束了“左”倾路线的影响,确立了继续北上抗日的方针。红四方面军1934年12月退出川陕根据地,1935年6月在川西懋功与红一方面军会合。此时日本侵略军在加紧对我华北的侵略,中央中央发表了《为抗日救国告全体同胞书》,再次呼吁停止内战、一致抗日,决定分左右两路继续北上。红二方面军于1935年11月,自湘鄂川黔根据地进入西康甘孜与红四方面军会合向北转移。1936年10月三大主力会师甘肃会宁完成历史性战略转移。

红军战略转移时,一、二、四方面军的兵工厂都组织了精干的随军修械所,携带机器、器材和工具随军修械。红一方面军江面兵工厂分三批有560人随军行动。红二方面军兵工厂350人离开根据地随军转移。红四方面军通江兵工厂五六百人西渡嘉陵江开始长征。兵工战士长途跋涉,行进在高山峻岭、峡谷大川之间,而且战斗频繁,部队短暂休整时,他们立即支起“工作台”,为部队修理枪械。

红二方面军修械所一天行军到一个渺无人烟的大山里,利用战斗空隙,把骡马背上的马鞍卸下来,用石头把两个马鞍子夹平,将老虎钳架在上面,地上铺块油布,一个“工作台”就搭成了,马上开始工作。前面战斗打响了,下来的战士等着要枪,他们又把工具箱竖起来,下边垫上块大石头,把老虎钳架在工具箱上,又架起了几个“工作台”,战士们看到工人师傅的智慧,伸出大拇指:“工人师傅真行,请等我们的喜讯吧!”

尤溪口战斗中,工人们主动请缨参加战斗,当贺龙、任弼时得知后,狠狠地批评了军械科长,重申要十分爱惜工人,不允许再发生类似的事情。在行军路上,贺龙来到工人中间和蔼地说:“打仗是红军战士的责任,你们的任务是修械,保证每个战士的枪都是好用的,要知道这个任务比你们去打仗更重要。”

红军三大主力会师后,结束了二万五千里长征。1936年11月8日,中革军委授命西渡黄河的红3军、红9军、红30军2.1万人为西路军进行西征。原通江兵工厂150人带着1台小车床,10把虎钳及其他工具组成西路军兵工厂。在原红四方面军总供给部部长郑义斋的领导下随军西征。冬季的河西走廊天寒地冻,生活和生产条件都十分艰难。工厂曾在一条山、永昌县、山丹县、临泽县和倪家营子落脚生产,在永昌县时,还请当地4家铁匠铺20多名工人帮助过工作;在临泽县时,没有生产材料,工人们利用报废的连环枪打造了一批约1米长的鬼头刀。二进倪家营子时,生活更加困难,吃的是糜子连皮磨面打的糊糊,喝得是水池里的冰块化的水。子弹打光了,用马尾手榴弹对付敌人的“牦牛阵”和人海战术,受到徐向前总指挥的夸奖,红军战士称赞是“救命弹”。1937年3月5日,西路军弹尽粮绝,向新疆方面突围,兵工厂最后回到陕北的仅14人,带回两个虎钳、4把锉刀、1个风箱。

红军三大主力和红25军撤离根据地后,奉命留守的红军部队开辟了14块游击根据地,横跨江西、福建、广东、湖南、湖北、河南、安徽、浙江及海南等省区广大地域,与敌人进行顽强的斗争,直至1937年第二次国共合作,历时三年。

三年游击战争中,多数部队组织了修械单位或小型兵工厂。在福建省境内,有永定县苏维埃兵工厂、丰余兵工厂、闽东独立师修械所、新汀杭苏维埃兵工厂、香岭兵工厂,以及1935年1月进行整编留下50多人的闽北红军兵工厂。闽北红军兵工厂由张昌尤带队随闽北军分区司令部行动。国民党反动派为了扼杀这支工农队伍,采取了“并村”、“联保”等办法,企图割断红军游击队与人民群众的联系,工厂多次被包围,在群众的支持帮助下,辗转于闽、赣边界的深山里。1935年春,工厂被围困在崇安县桐木北坑十多天,饥饿和寒冷威胁着全体员工,渴了捧起雪含一口,饿了找来树根嚼一嚼,没有人叫苦,没有人掉队,终于突破了敌人的包围。环境恶劣,生产条件艰苦,但是每转移到新驻地,只要情况许可,工人就架好炉、支起锅坚持生产,除完成修枪任务外,平均每月可翻新两三千发子弹。闽北兵工厂挺过来了,1937年10月改编为新四军第3支队修械所。

在浙西南地区,方志敏领导的抗日先遣队1935年1月受挫后转入山区开展游击战争,3月在浙江开化县建立天堂山兵工厂,虽规模很小,却能生产大刀、匕首、木壳枪和子弹,1936年12月被国民党军队烧毁。

左右江根据地丢失后,红21师留守部队活跃在黔桂边界地区,他们团结少数民族上层人士,先后办起了板陈兵工厂和卡法兵工厂,手工仿造枪支和子弹,坚持到1939年停办。

湘赣兵工厂留下的100多人,在厂长胡兆丰领导下活动在湘赣边界的铜鼓、浏阳、平江等地,坚持到1937年改编为新四军的一个修械所。

鄂豫皖留守的兵工工人,从1932年冬跟随红28军打游击,转战于蕲春、太湖、金寨、红山、黄梅等地。1938年1月走出山区改编为新四军第4支队修械所。

1931年“九一八”事变后,日本侵占东北三省,中国共产党领导的东北抗日联军,在林海雪原与日伪军进行了极其艰苦的斗争。他们在创建南满、北满、东满、吉东等抗日游击根据地的同时,广泛招募技术工人,组建了一批规模不等的修械所和兵工厂,在林海雪原为抗日部队修造枪械、复装子弹、制造手榴弹和大刀等兵器,他们的事迹可歌可泣。

1935年10月,中央红军长征到达陕北,中央革命军事委员会总供给部与红军西北革命军事委员会供给部合并,于1935年12月成立中革军委总供给部。下设军事工业局(简称军工局),副部长白如冰兼任局长。军工局成立后,对西北地区的兵工厂进行了调整,将陕甘根据地的杨砭兵工厂与贺家湾兵工厂合并,加上长征过来的一些兵工人员,在安定县十里铺重建中央红军兵工厂——中革军委总供给部兵工厂,共110多人,主要任务是修理枪械和制造手榴弹。这个工厂于1936年先后迁至延川县赵家河、永坪县石油沟、吴旗县吴起镇、延长县西门外石油厂,最后迁至延安柳树店。1936年7月美国记者埃德加·斯诺在吴起镇参观这个兵工厂后称赞道:“不论他们生活多么原始简单,但至少是一种健康的生活,自由、尊严、希望,一切都有充分发挥的余地”,“他们是在为自己和中国工作”。

土地革命战争时期的人民兵工,是兵器工业的萌芽时期。它的基础是工农武装起义时群众自发组织的兵器生产点,生产规模一般很小,设备简陋,分散在各个革命根据地,没有统一的领导,只能制作大刀、长矛、土枪、土炮。后来,随着革命根据地的巩固和发展,革命战争对枪械弹药的迫切需要,各革命根据地便陆续兴办起一批初具规模的兵工厂。这些兵工厂在国民党反动派的经济封锁下就地取材,为红军修理枪械、复装子弹、生产手榴弹和地雷并仿造了枪支,有力地支援了红军。这个时期在斗争中成长起来的兵工队伍,其组织兵工生产的经验、所培养的优良传统,对抗日战争和解放战争,乃至新中国的兵器工业建设和发展都产生了重要的影响。