安顺地戏面具与旅游市场融合路径探究

董天倩,朱 敏

(安顺学院 旅游学院,贵州 安顺 561000)

安顺地戏面具与旅游市场融合路径探究

董天倩,朱敏

(安顺学院旅游学院,贵州安顺561000)

屯堡地戏面具作为安顺特色的民间工艺品和文化旅游商品,具有丰富的文化内涵和价值.但在实际的运行中,富有特色的安顺面具并没能在旅游市场中占据优势地位,甚至出现了脱节的情况.本文认为可以从行业整顿、提升屯堡面具的市场适应能力、政府部门的适当作为等方面着手,助力安顺地戏面具与旅游市场的融合,有利于地戏面具的传承与保护,促进安顺旅游的发展.

安顺;地戏面具;旅游市场;融合路径

贵州省委省政府高度重视旅游业的发展,提出要把“旅游和文化产业培育成为我省的重要支柱产业”、“大力发展旅游商品与购物服务业,力争实现旅游购物收入占旅游总收入25%的目标”.安顺是国家最早确定的甲类旅游开放城市之一,2016年国家旅游局首批公布的262个国家全域旅游示范区市级创建单位之一,风景名胜资源面积占幅员面积的12%,远远高于全国1%、全省4.2%的平均水平[1].然而,安顺旅游的发展与其丰富的资源极不相符,存在较大的差距,其中的一个重要原因是旅游商品的发展不能满足市场的需求.在旅游业发达国家,旅游商品收入占旅游总收入的40%―60%,中国旅游商品收入占总收入的22%,而安顺旅游商品销售收入不足旅游总收入的8%,因而旅游商品的拥有巨大的发展空间.

地戏面具,又叫脸子、脸谱,是“戏剧活化石”安顺地戏的重要道具,演员在头上戴上各种武将、道人、丑角、动物的木刻假面装扮成各种人物进行表演[2].上个世纪80、90年代,地戏面具随着屯堡文化逐渐走向全国,为世人所青睐,并成为一种民间工艺品走向市场.然而,作为屯堡地戏文化承载体之一的地戏面具,并没有充分地利用安顺的区位和资源优势,在各大景区、旅游商品销售处等并未出现.在一定程度上,可以认为安顺独具特色的旅游商品——地戏面具并未达到与旅游市场的融合发展.

当前学界对安顺地戏面具的研究主要从以下几个方面着手:一是安顺地戏面具的基本情况.顾朴光、庹修明、沈福馨等学者在研究贵州傩戏面具时对安顺地戏面具的发展历史、制作工艺、制作流派等进行了介绍;二是地戏面具的文化艺术意义.帅学剑、牛加明、喻文琳等通过对面具的用色、造型的分析,对地戏面具所蕴含的文化意义和审美特性进行了研究;三是地戏面具与能面、傩面具、藏戏面具的比较研究.顾朴光、李梦影、钱钰华等从文化源流、艺术特色、制作程式、装饰造型上对几种面具进行比较;四是地戏面具的传承与创新.庹修明、杨嘉明两位学者认为在把地戏面具推向市场的同时,也要注重对其文化内涵的传承.

地戏面具作为安顺屯堡文化的重要承载物,在当前大力发展旅游的良好机遇下,应该多方探索,寻求地戏面具与安顺乃至更大旅游市场的融合,一方面发展和传承屯堡地戏面具文化,另一方面,发展旅游商品市场,促进安顺旅游经济收入趋于合理化.

1 安顺市旅游及地戏面具发展现状

1.1安顺市旅游发展概况

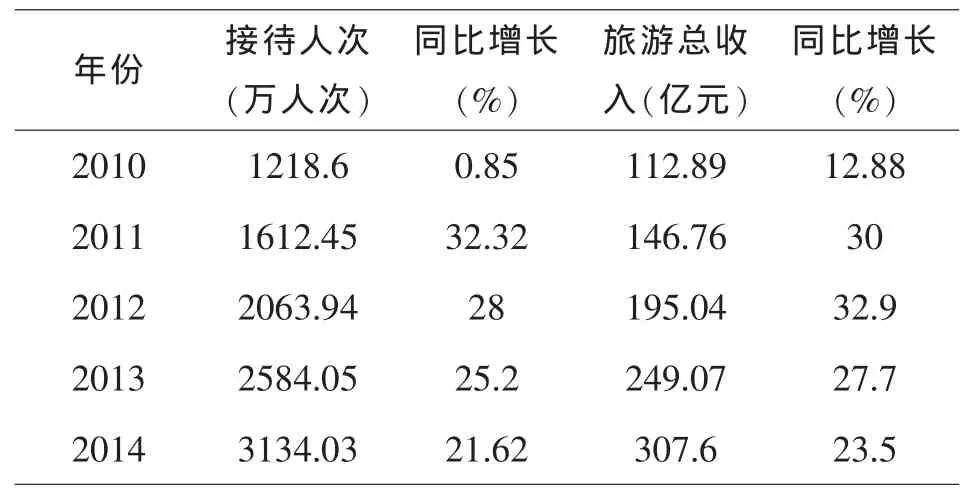

随着贵州省、安顺市对旅游发展的高度重视和大力扶持,近几年来,安顺各级各类的旅游景区(景点)逐渐增多,产品质量也在不断提升,旅游经济收入不断增加.

1.2安顺市地戏面具生产和销售情况

表1 安顺境内主要的景区(景点)统计表[3]

为了加强对地戏面具市场的了解,笔者对安顺地戏面具生产和销售情况,以及景区游客对屯堡面具的接受和需求情况的进行了调查.据了解,安顺地戏面具在上世纪80年代走向市场,在1993年左右生产和销售规模最为壮大,2003年左右整个市场呈现萎缩状态.目前地戏面具的生产主要集中在安顺市西秀区刘官乡周关村、蔡官镇下苑村.从生产份额上来说,地戏面具仍是屯堡木雕工艺品的主打产品,但销售量远远低于茶盘、根艺等,主要通过会展、礼品定制、网络平台、零售等途径进行售卖.[5]

当前,安顺市境内的各大旅游景区(景点)中仅有天龙屯堡、安顺文庙处的旅游商品市场有专门的地戏面具销售商店,其余景区并未出现.通过对黄果树、龙宫两个景区游客的抽样调查显示,38.6%的游客不知道有地戏面具这一旅游工艺品,33.8%的游客知道但不会选择购买,14.6%的游客考虑购买,13%的游客会购买.不购买的原因主要有几个方面,一是不了解地戏面具所蕴含的文化,不能感受它的神圣性;二是携带不方便;三是看到的地戏面具不够精致,包装粗糙.

表2 安顺市旅游数据(2010-2015)[4]

2 安顺地戏面具在旅游市场化进程中存在的问题

2.1地戏面具不能满足游客的审美需求

2.1.1创新度不够.当前的地戏面具主要承袭传统地戏表演风格,在用色、设计、规格上都较为传统.但消费者对旅游商品的需求是多样化、多层次的,原有的地戏面具不能满足各层次消费者的需求.

2.1.2质量参差不齐.就当前的地戏面具生产来说,首先的各生产者的技能参差不齐,导致地戏面具的精致程度差异较大;其次是审美能力的差异性,生产出的产品美观度高低不齐.最后,在材质的选择以及木料的后期处理上,因工艺的不同,也导致了出现在旅游市场上的地戏面具鱼目混珠.

2.1.3包装粗糙.当前出现在旅游市场上的地戏面具,有些没有进行包装;部分厂家即使有包装袋或者包装盒,但在选材、设计上看起来稍显粗糙,不够精致,不能勾起消费者的购买欲望.

2.2行业内部整合度差,未能形成产业

当前地戏面具主要生产商除上述三家之外,其余的均为小作坊式生产,在资源、技术上均为进行整合,基本上处于单打独斗的状态,未能形成产业.这样的生产模式带来的是以下几个问题:一是同质化产品多;二是小的生产商会出现资金链断裂及经营不善等问题,容易被市场淘汰;三是分散的生产模式,对外抗压力弱,不能形成品牌优势.

2.3市场经营不规范,恶性竞争

地戏面具在上世纪就走向市场,但时至今日,其在旅游商品市场中的占有率仍比较低.究其原因,主要有以下三个方面:一是零散的生产经营模式,导致同类型产品竞争激烈,甚至出现同行业内的相互排挤、恶性竞争的状况.二是缺乏有效的市场管理制度进行引导,尚未形成良性的经营管理和营销体系.三是政府对地戏面具市场的扶持力度稍显不够,对旅游商品市场的培育意识较差.地戏面具作为一种文化旅游商品,其文化价值是最重要的部分,这就需要政府出台相应的政策对其进行保护和宣传,让更多的游客了解和接受.就当前的形势来看,各级政府虽然极力提倡对屯堡文化及其所属的附属产品的保护和发展,但落到实处的政策和措施不多.此外,在旅游发展的过程中,各级部门更加重视对景区的开发与建设,对其所属的旅游商品市场的打造和开发力度稍有欠缺,很多景区内作为旅游六要素之一的“购”没有得到很好的重视.

3 安顺地戏面具的旅游市场化路径思考

3.1地戏面具产品的创新与提升

首先,结合当前旅游者的审美需求对地戏面具进行创意、创新和设计,在凸显地域特色的同时,兼具美观性和便携性,以满足各层次消费者的需求,增强市场吸引力.

其次,对现有工艺技术进行改良和完善,着力解决地戏面具的工艺粗糙等问题.加强对地戏面具艺人的文化技能培训,提升从业者的文化素养和审美能力,最终提高地戏面具的品质.

再次,提炼屯堡文化元素,对地戏面具相关产品进行再包装设计.在传统工艺的前提下,增加现代审美元素,提升产品包装设计视角冲击力和感染力.

最后,加强知识产权保护,对有创新特色的地戏面具产品进行专利申报,形成无形资产,提升附加值.

3.2地戏面具行业内部的整合

政府出台相应政策,对地戏面具生产企业进行保障性扶持,以促进地戏面具行业的可持续、良性发展;出台鼓励性政策和措施,引导地戏面具行业间的合作与共赢.行业间打破壁垒,无论是技术上还是资源上,都互相取长补短,优势互补,共同做大做强地戏面具产业.

3.3做好市场营销与策划,打造品牌性旅游商品.

在做好旅游商品市场调研的基础上,坚持系统性、操作性、创新性和经济性的原则,提炼地戏面具的核心卖点,有针对性地对地戏面具进行营销策划,增加地戏面具在旅游商品市场上的占有率,打造拳头性的旅游商品品牌.

随着旅游发展由“观光型”向“休闲型”的转变,旅游者对凸显地方文化特色的旅游商品有更高的需求.地戏面具是黔中独具特色的旅游商品,要让其更好地融入旅游市场,需要对地戏面具进行创新发展,促进行业间的合作与融合,并对市场进行有效的营销与策划,促进旅游商品市场的良性发展,引导旅游经济收入结构趋于合理化,促进安顺旅游的可持续健康发展.

〔1〕聂森.安顺地戏面具装饰艺术在旅游商品包装设计中应用研究[J].前沿,2012(10).

〔2〕杨嘉铭.西南民族地区面具文化的保护模式及其保护重点研究[J].西南民族大学学报(社会科学版),2009(10).

〔3〕沈福馨.贵州安顺地戏和地戏脸子[J].贵州大学学报(艺术版),2003(1).

〔4〕顾朴光.贵州少数民族面具文化研究[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2000(2).

〔5〕庹修明.贵州傩戏与傩面具[J].民族艺术研究,1995(6).

〔6〕董天倩.安顺屯堡木雕工艺品开发存在的问题及对策分析[J].赤峰学院学报,2015(9).

F59

A

1673-260X(2016)09-0067-02

2016-06-11

贵州省高校人文社科基地项目“安顺屯堡地戏面具的旅游市场化路径研究”(JD2014222)