读《周恩来书信选集》

□ 杨增和

读《周恩来书信选集》

□ 杨增和

《周恩来书信选集》收入了周恩来同志从1918年4月到1975年7月的重要书信30封。这些书信,从一个侧面记录了周恩来追求真理、树立共产主义远大理想的历程,记载了他为创立新中国、建设社会主义现代化国家所作出的努力,体现了他的高尚革命情操和思想作风,很值得认真学习和研究。

周恩来是怎样成长为伟大的共产主义者和享有崇高声誉的无产阶级革命家的呢?读一读他早年写给同学、亲友和觉悟社社员的几封信,便可以受到深刻的启示。

一、新思潮尤所切望

书信选集开卷篇《致冯文潜》,是1918年4月3日周恩来写给当时正在美国依阿华州葛林乃尔大学留学的南开同学冯文潜的信。从这封信可以看出,周恩来当年在日本留学时对于新思潮的渴望和追求,并反映出他在日本留学时所过的清苦生活。周恩来在信中写道:“左右居美,所得宏深,甚盼时有以示我,新思潮尤所切望。”他对新思潮的追求和渴望,并不是偶然的,是有着深刻的社会历史根源的。

1898年3月5日当周恩来出生时,中国已经在半殖民地半封建的道路上走过半个世纪。1913年周恩来到天津。在南开求学期间,面对民族危机日趋严重的境况,周恩来忧心如焚。他在1915年写的《或多难以固邦国论》的作文中,历数帝国主义侵略我国的史实:“自海禁大开,强邻逼处。鸦片之役,英人侵我;越南之战,法人欺我;布楚之约,俄人噬我;马关之战,日人凌我;及乎庚子,诸国协力以谋我。瓜分豆剖,蚕食鲸吞,岌岌乎不可终日。”面对举国河山将非我有的严重危机,他大声疾呼:“莽莽神州,已倒之狂潮待挽;茫茫华夏,中流之砥柱伊谁?”

1917年9月,周恩来东渡日本。临行前写下了感人肺腑的诗篇:“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷;面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”这首诗,表达了他为救国救民而去寻找真理,纵然赴汤蹈火也在所不辞的宏伟抱负与坚强决心。到日本后,他在日记中写道:“盖现在的人总要有个志向,平常的人不过是吃饱了,穿足了,便以为了事。有大志向的人,便想去救国,尽力社会。”1918年,他写信给冯文潜,强调“新思潮尤所切望”,就是想从大洋彼岸寻找新的救国真理,以“尽力社会”。

二、推求比较,求真心切

为了拯救灾难深重的中华民族和中国人民,青年周恩来寻找真理、追求新思潮的心情是很急切的,但是确定信仰、选择道路却是很慎重的。

早在东渡日本以前,周恩来以为中国太弱,他到日本去,也是想看一看日本明治维新后的社会制度,可不可以作为改造中国的借鉴。在留学日本期间的日记中他还曾经写道:“我自从来日本之后,觉得事事都可以用求学的眼光看。日本人的一举一动,一切的行事,我们留学的人都应该注意。”然而,经过实地的考察,经过推求比较,情况又怎样呢?

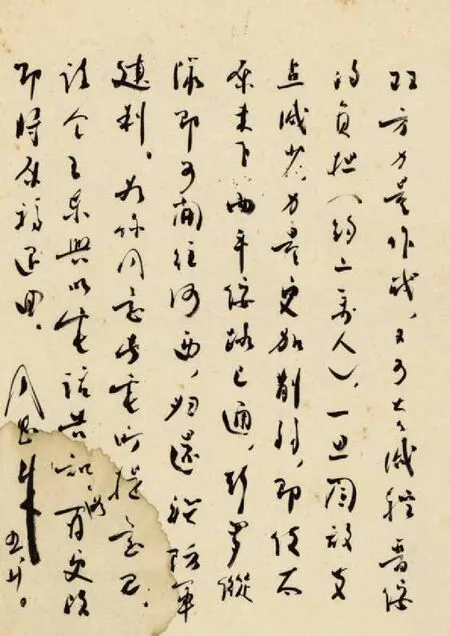

1921年,周恩来致严修信札

自从进入20世纪后,日本已经逐步发展成为军事封建的帝国主义国家,对外富有侵略性。1918年5月,日本政府与北洋军阀段祺瑞政府以共同反对苏俄为名,签订了《中日共同防敌军事协定》,实际上日本是以防敌为借口,要把中国变为它的殖民地。当时消息传出,留日学生群情激愤,不断举行抗日集会。周恩来在集会上发表了反对日本军国主义和中国军阀的演说。他认定“军国主义必然是扩张主义,一定要被推翻的”。

在当时的日本社会里,占国民大多数的工农劳动群众深受天皇制的半封建土地所有制和以大财阀为代表的垄断资本主义的双重剥削,生活极端贫困。1918年7月到9月所发生的日本劳动人民自发进行反抗斗争的“米骚动”,使周恩来看到日本劳动人民和中国工农大众一样,生活在水深火热之中,日本的社会阶级矛盾十分尖锐,从而使他否定了学习日本的社会制度以救中国的想法。

1919年4月,周恩来从日本回到天津。他奋不顾身地投入了“五四运动”的革命洪流,成为天津“五四运动”的主要领导人之一。在斗争中他进一步觉悟到,中国社会问题必须从根本上解决,军国主义、资产阶级、党阀、官僚、旧思想、旧道德,务必都应该加以铲除和改革。但是,究竟怎样从根本上解决,中国究竟要走一条什么样的新路,他还没有做出最后的选择 。

1921年,周恩来(左三)与赴法勤工俭学的学生在巴黎留影

周恩来在国外寄给老师和表兄陈式周的明信片

周恩来写给留美同学冯文潜的信

为了进一步探求革命真理,找出一条正确的前进道路,1920年11月,周恩来由上海启程赴欧洲勤工俭学。对于他到欧洲求学的目的,在致表兄陈式周的信中这样写道:“主要意旨唯在求实学以谋自立,虔心考查以求了解彼邦社会真相暨解决诸道,而思所以应用于吾民族间者。”

1948年,周恩来致毛泽东信札

表兄陈式周,是嗣母陈氏的侄儿,在上海教过书、当过报纸的编辑。周恩来小时候曾经和他有过接触,离国前在上海去拜访过他,受到他的资助。到欧洲后,周恩来陆续给他写过一些书信和名信片。

1921年1月30日致陈式周的信,十分珍贵。它真实地记载了周恩来初到欧洲后的观感和推求比较、寻求解决中国社会问题的办法和道路的情况,反映了青年周恩来思想的成长和发展。在这封信中,周恩来认真思索和探讨了英国式的改革道路和俄国式的革命道路何者适宜于我国。他认为,当时改造社会的方案有两种:一种是“以暴动施其‘迅雷不及掩耳’之手段,而收一洗旧弊之效”,如苏俄之十月革命;一种是“以保守而整其步,不改常态,而求渐进的改革”,如英国的资本主义革命。至于哪一种方案更适合于中国的国情,他写道:“若在吾国,则积弊既深,似非效法俄式之革命,不易收改革之效;然强邻环处,动辄受制,暴动尤贻其口实,则又以稳进之说为有力矣。执此二者,取俄取英,弟原无成见,走极端,莫若得其中和以导国人。这里,我们一方面可以看出,取俄但以为与其各至实行时,奋进之力,则弟终以为勇宜先也。”这里,我们一方面可以看出,取俄取英,当时他还在比较和探索中,但另一方面也可以看出,那时他已经开始倾向于效法俄式之革命了。他深信,至实行之时,“勇宜先也”,中国社会“麻木不仁”,非“惊骇物议”不足以“求振发”,也就是要采用暴烈的方式、革命的方式。

周恩来寻求革命真理、选择革命道路,是十分严肃、十分认真的,是把它与国家的命运和前途问题结合在一起考虑的。以中国人民的解放事业为宗旨,推求比较,慎重选择,是周恩来能够接受马克思主义和确立共产主义信仰的重要思想基础。

三、当信共产主义

历史是发展的,个人也是发展的。周恩来确立共产主义信仰,经历了一个发展过程。他能顺应历史潮流,不断寻求真理,不断探索前进。在中学时代,周恩来受的是资产阶级民主主义的教育,在世界观上受进化论观点的影响比较大,他走的是一条“教育救国”的道路,把希望寄托在青年学生身上。当时,他同意《天演论》阐述的“物竞天择,优胜劣败”的进化论思想,认为中华民族只有奋发图强,“与英、美、德、日同列于富强之境”才有出路。他说“青年为斯世将来之主,学者乃领导标新之人”(《敬业乐群会成立宣言》),“吾最可敬可爱之同学,闻而兴鸡鸣起舞之感,天下兴亡匹夫有责之念”(《中国现时之危机》)。

到日本留学后,他受到十月革命的影响,开始接触马克思主义,在浓雾笼罩的黑暗世界中,看到走向新世界的曙光。他在《雨中岚山—日本京都》一诗中写道:“人间的万象真理,愈求愈模糊;—模糊中偶然见着一点光明,真愈觉娇姘。”充分显示了他找到马克思主义真理的喜悦心情。但在这时,他还不真正了解马克思主义的真谛,在世界观上并没有把它作为观察中国命运的工具 。

“五四运动”促进了周恩来对马克思主义的进一步理解,开始认识到人民群众的伟大力量。1919年8月9日,他在《天津学生联合会会报》上发表了《讨安福派的办法》一文,其中提到:“我们自己到底用什么法子去讨他呢?我们当知道,我们所恃的是群众运动。”他说:“罢工!罢市!不纳税!罢课!种种的举动,那才真是以致安福派的死命。”当然,这时周恩来对中国社会的阶级状况还缺乏调查研究,他没有强调工农在群众运动中的决定作用。他也还没有认识到,罢工、罢课、罢市等斗争形式,虽然可以收到揭露故人、发动群众、促进人民觉醒的效果,但是要从根本上推翻强大敌人的黑暗统治,必须依靠革命暴力,把人民群众发动到能够进行武装斗争的高度。1919年五六月间,周恩来在狱中向难友讲解马克思学说,这表明他当时对马克思主义的理论已经有了相当程度的了解,在接受马克思主义的道路上,迈进了一大步;但另一方面也表明,他对马克思主义毕竟还处在探索阶段,没有切实掌握马克思主义的科学的世界观和方法论,不能从理论上指出中国人民摆脱贫穷落后、到达社会主义的途径。周恩来后来说过,在“五四”时期“我的思想已从赞成革命而走上社会主义。但是出身封建家庭的我,开始的社会主义是乌托邦的”(《与美国记者李勃曼的谈话》)。

1949年,周恩来致宋庆龄信札

1957年,周恩来致程砚秋信札

周恩来真正掌握马克思主义,确立共产主义信念,是在1920年到法国勤工俭学以后。当时,他一方面如饥似渴地学习和研究马克思主义,在不到一年的时间内,他就读完了《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《法兰西内战》《国家与革命》等经典著作,对马克思主义的精髓有了深刻的理解。另一方面,他又对欧洲无产阶级反对资产阶级的斗争进行了深入的调查和考察,真正认识到无产阶级的伟大力量。他赞扬无产阶级团结战斗的精神,指出英国工人阶级万众一心,“其精神,其魄力,其勇敢,‘真是’难能可贵”,强调工人运动已成为20世纪“社会上最切要之事项”“具有举足轻重之势”(《英国矿工罢工风潮之始末》)。这时,也只是这时,周恩来才由一个革命的爱国主义者发展成为共产主义者,才完成了向马克思主义者的转变。

20世纪50年代,周恩来致逸云信札

1922年3月,周恩来致湛小岑、李毅韬的信,是周恩来用马克思主义世界观和方法论,批判工人运动中的错误思潮,阐述共产主义基本原理,引导觉悟社社员确立正确理想和信仰的一篇极为重要的历史文献,同时也是周恩来确立共产主义信仰后写的一篇光辉的战斗檄文。在这篇历史文献中,周恩来首先针对觉悟社社员曾经研究和受到过影响的无政府主义和基尔特社会主义,明确指出:“无政府主义的自由作用太无限制,处在这样旧势力盘据的社会里,而要解放一切强迫,解放一切束缚,所以便容易流为空谈了。”他说:“无政府主义的思想在人心中是会常常发现的,但要拿它当解渴的水、救饿的面包看,则急切不能得用了。”对于鼓吹资产阶级改良主义思潮、幻想用行会基尔特和平代替资本主义国家的基尔特社会主义,周恩来指出,它在社会矛盾尖锐、劳资战争舍根本解决外其道无由的欧洲,“近已见减”,并且“始终也没有大兴盛过”。从而,对工人运动中这种来自“左”的和右的方面的两种错误思潮,进行了彻底否定。第二,他认为,只有共产主义才是无产阶级救世良方,按照共产主义“有程式的革命方法”才能改造旧的经济组织和社会制度,建立新的理想社会。他指出,要实现工人阶级的解放,靠法国旧日工会会议,不闻政治,是不能成功的,因为“政权在资产阶级手中握着,生死的运命既由他们操着,工人那有成功的希望呢?”他认为,“西欧革命的机会在最近的几年确是很难,但法国工人同军队一旦能联络起来,这事便有了希望”。因此,“我们当信共产主义的原理和阶级革命与无产阶级专政两大原则,而实行的手段则当因时制宜!”这不仅显示出周思来已经掌握了马克思主义的精髓,而且已经开始闪烁出要把马克思主义同各国工人运动相结合的思想光辉。第三,他告诉觉悟社社员:“觉悟社的信条自然是不够用、欠明,但老实说来,用一个Communism(共产主义)也就够了。”他说:“我从前所谓‘谈主义,我便心跳’,那是我方到欧洲后对于一切主义开始推求比较时的心理,而现在我已得有坚决的信心了。”在这里,他一方面指出了自己对于共产主义的坚定信念,强调觉悟社要以共产主义为信条;另一方面也告诉了觉悟社的社员,他选定共产主义的信仰,主张把共产主义作为觉悟社的信条,并不是没有经过认真思索和慎重选择的。他衷心期望觉悟社的社员们能够“莫逆我心,相视一笑”,一同在共产主义的旗帜下前进。

周恩来确立共产主义信仰,成长为马克思主义者,是时代所造就的,也是他个人努力奋斗的结果,总结他成长的经验,可以使我们受到许多教益和启示。

责任编辑:韩少玄