急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸的含量动态变化及其在缺血性脑血管病中的作用

刘 怡,胡晞江

武汉市汉口医院 检验科,武汉 430012

急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸的含量动态变化及其在缺血性脑血管病中的作用

刘 怡,胡晞江

武汉市汉口医院 检验科,武汉 430012

〔目的〕 探讨急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸(LPA)的含量及其动态变化,并探讨溶血磷脂酸在缺血性脑血管病中的作用。〔方法〕 选取急性脑梗死患者50例作为病例组,选取健康体检人员和志愿者30例作为对照组。两组人员都符合入组标准,在年龄和性别构成上无明显差异,用比色法进行血浆LPA 水平的检测,同时进行血小板聚集率(PAgT)的检测。根据临床症状、体征进行NIHSS 评分,将病例组分为进展性脑梗死组(12例)和完全性脑梗死组(38例);分析进展性脑梗死和完全性脑梗死患者的传统危险因素和相关生化指标,选取5例进展性脑梗死患者和10例完全性脑梗死患者,分别在入院24 h、48 h、3 d、7 d、14 d进行血浆LPA 水平的动态观察。〔结果〕 ①急性脑梗死患者的血浆LPA水平为(4.439 9±1.27 072)μmol/L,明显高于正常对照组的(1.049 39±0.526 3)μmol/L,两组差异有统计学意义(P<0.05)。②急性脑梗死患者的血小板聚集率为(92.9±16.1)%,高于正常对照组的(28.7±5.2)%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。③急性脑梗死患者中,进展性脑梗死组的血浆LPA水平为(6.267 1±1.284 8)μmol/L,血小板聚集率为(99.1±18.3)%;完全性脑梗死组的血浆LPA水平为(3.862 9±0.472 2)μmol/L,血小板聚集率为(82.3±12.6)%。进展性脑梗死组的LPA和PAgT明显高于完全性脑梗死组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。④急性脑梗死患者中,在入院后24 h、48 h、3 d、7 d、14 d进行血浆LPA水平的检测,结果提示,急性脑梗死患者血浆LPA值在48 h最高,以后逐渐降低,14 d血浆LPA值降至正常;进展性脑梗死患者血浆LPA水平在任何时间点均高于完全性脑梗死患者的血浆LPA值。〔结论〕 急性脑梗死患者的血浆溶血磷脂酸水平是动态变化的,随着病情的逐渐好转,LPA 水平逐渐降低直至恢复正常。

急性脑梗死;溶血磷脂酸;血小板聚集率

近年来,溶血磷脂酸(lysophosphatidic acid,LPA)在缺血性脑血管病中的作用受到了国内外学者越来越多的关注。在脂质代谢过程中,溶血磷脂酸是其中的一个中间代谢产物。血小板被凝血酶活化后,可以快速产生和释放溶血磷脂酸到血浆中去,在血液凝集和血栓形成的过程中,早期释放了溶血磷脂酸,它可以预警脑梗死的发生。本研究从临床角度观察了LPA在急性脑梗死患者血浆中的水平及其在发病后的不同时间点水平的动态变化,观察了进展性脑梗死患者和完全性脑梗死患者血浆LPA水平的比较,对于指导脑梗死的早期诊断、病情演变分析、疗效判断及预后评估方面均有很重要的临床意义。

1 材料和方法

1.1材料

研究对象:选择2012年5月至2015年12月在我院神经内科住院的急性脑梗死患者,年龄38~82岁,平均年龄(62.67±10.54)岁,其中男35例、女15例。选择同期来自本院体检中心健康人员和科室志愿者作为对照组,年龄40~80岁,平均年龄(60.77±8.62)岁,其中男18例、女12例。根据神经功能缺损程度,将脑梗死患者分组:完全性脑梗死组,38例,其中男性21例、女性17例;进展性脑梗死组,12例,其中男性5例、女性7例。选取10例完全性脑梗死患者和5例进展性脑梗死患者,分别在入院后24 h、48 h、3 d、7 d、14 d进行血浆溶血磷脂酸水平的动态观察。两组患者的年龄、性别经统计学分析无显著差异(P>0.05)。

主要试剂:溶血磷脂酸测定分析的整套试剂盒(北京泰福仕科技开发有限公司提供,注册证书编号:京药监械(准)字2009第2400296号)。分析纯:氯仿 (武汉市鑫民族化工有限公司);甲醇 (沈阳市东陵化工厂)。

1.2方法

1.2.1血标本的采集所有研究对象均于入院后第二天清晨空腹抽取肘静脉血4 mL(其中部分患者还进行血浆LPA的动态观察),加入有特殊抗凝剂的试管中,立即放入4 ℃冰箱中;在1 h之内离心分离血浆,以8 000 r/min的速度离心10 min,小心吸取上清液1 mL(绝不可扰动中、下层,否则测定值不准确),置于另一试管中,准备进行血浆LPA水平的测定。所采血标本均在当天抽血5~6 h之内完成检测。

1.2.2血浆溶血磷脂酸水平的测定操作方法严格按照公司提供的说明书操作,用单一的高灵敏度显色液进行显色,放置在90 ℃水浴箱中5 min后取出,在室温放置冷却35 min后用UV762紫外可见分光光度计,在636 nm波长处测定光吸收度。

1.2.3生化指标检测急性脑梗死患者均于入院后第二天清晨空腹抽取肘静脉血每管约2 mL,使用全自动生化分析仪完成血糖(Glu)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、同型半胱氨酸(HCY)、纤维蛋白原(FIB)、血小板聚集率(PAgT)的测定。

1.2.4头颅MRI采用德国GE公司生产的3.0 T超导型核磁共振仪,由我院放射科完成。

1.3统计学处理

计量资料的参数以(均数±标准差)表示,计数资料用χ2检验,两个独立样本的比较进行方差齐性分析的t检验。采用SPSS 13.0统计软件对所有数据进行统计分析处理。P<0.05,表示差异有统计学意义;P>0.05,表示差异无统计学意义。

2 结果

2.1进展性脑梗死与完全性脑梗死患者相关指标的对比分析

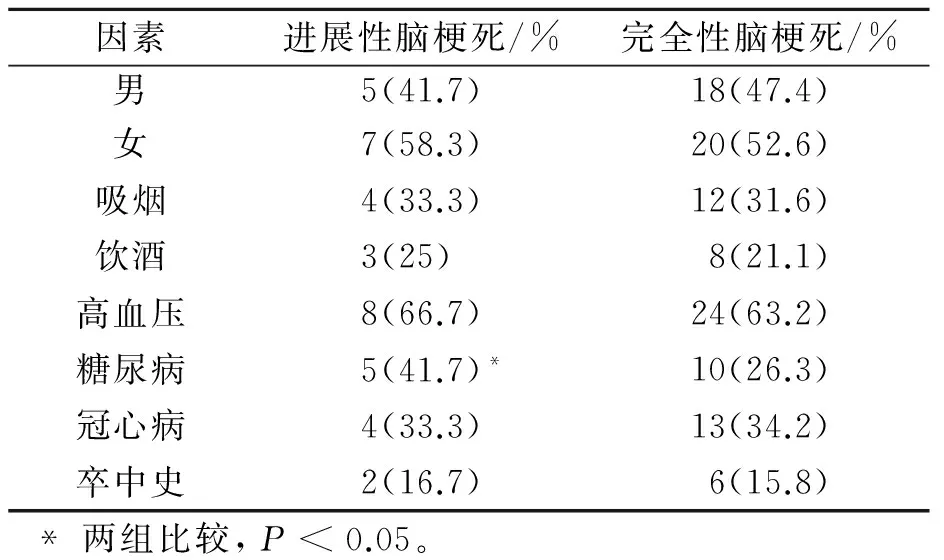

2.1.1传统危险因素的对比在本研究中,进展性脑梗死组患者男5例、女7例,平均年龄(61.24±9.71)岁;完全性脑梗死组患者男21例、女17例,平均年龄(62.08±7.58)岁。两组在年龄、性别组成上没有显著性差异(P>0.05);在吸烟、饮酒、高血压、冠心病、卒中史等危险因素方面经统计学分析无显著差异(P>0.05);在糖尿病这一危险因素方面,进展性脑梗死组和完全性脑梗死组有统计学意义(P<0.05)。结果见表1。

表1 进展性脑梗死与完全性脑梗死危险因素比较

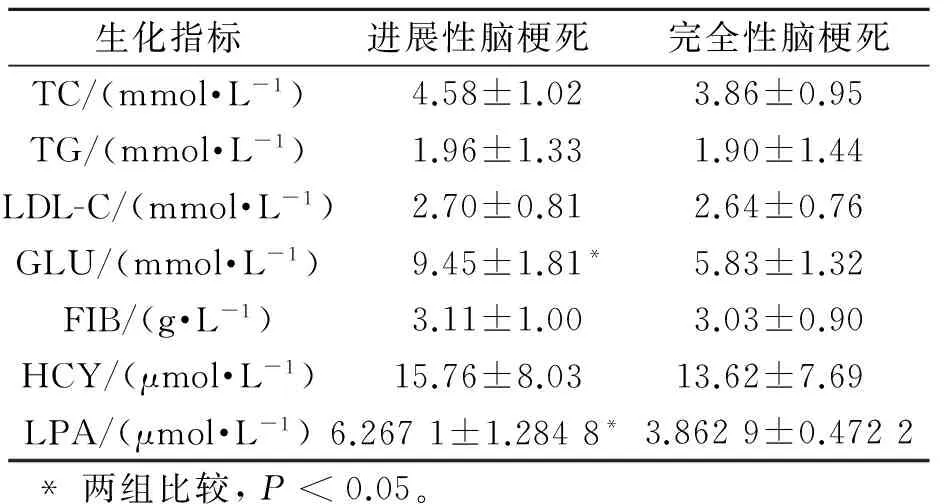

2.1.2生化指标的对比经统计学分析,进展性脑梗死患者血浆中的血糖浓度、LPA水平高于完全性脑梗死患者,有显著性差异(P<0.05);其他生化指标,包括TC、TG、LDL-C、FIB、HCY等,进展性脑梗死组和完全性脑梗死组相比,无显著性差异(P>0.05)。结果见表2。

表2 进展性脑梗死和完全性脑梗死生化指标的对比

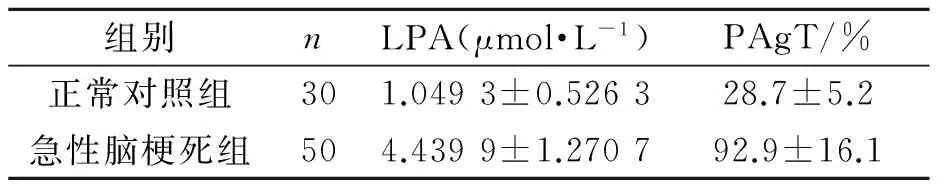

2.2急性脑梗死组与正常对照组血浆LPA水平和血小板聚集率的比较

我们发现,急性脑梗死组LPA含量和血小板聚集率(PAgT)较正常对照组明显增高,具体结果见表3。两组经过t检验统计分析后,有显著性差异(P<0.05)。结果提示,急性脑梗死组血浆LPA水平和血小板聚集率明显高于对照组。

表3 急性脑梗死组与正常对照组的血浆LPA 和PAgT 的比较

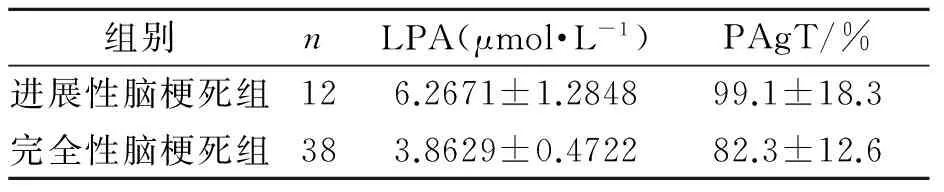

2.3进展性脑梗死组和完全性脑梗死组血浆LPA水平和血小板聚集率的比较

实验结果见表4。经统计学分析后,两组差异有统计学意义(P<0.05)。结果提示,进展性脑梗死组的血浆LPA和PAgT明显高于完全性脑梗死组。

表4 进展性脑梗死组和完全性脑梗死组的血浆LPA 和PAgT 的比较

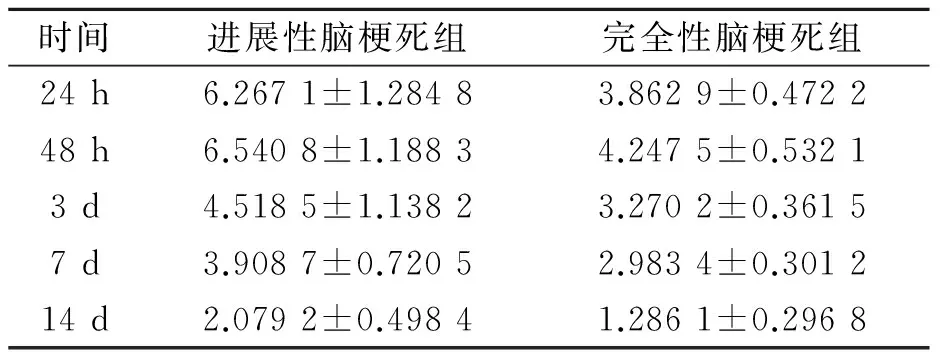

2.4急性脑梗死患者血浆LPA水平的动态观察

在急性脑梗死患者中随机选取10例完全性脑梗死和5例进展性脑梗死患者,分别在入院24 h、48 h、3 d、7 d、14 d抽血,测定这5个时间点的血浆LPA值,结果见表5。可见:急性脑梗死患者血浆LPA值在48 h最高,以后逐渐降低,14 d血浆LPA值降至正常;进展性脑梗死患者的血浆LPA水平在任何时间点均高于完全性脑梗死患者的血浆LPA水平。结果见表5。

表5 急性脑梗死患者血浆LPA 水平的动态观察

3 讨论

本研究对进展性脑梗死和完全性脑梗死患者的传统危险因素和实验室指标进行了对比分析。结果显示:进展性脑梗死合并糖尿病的比例高于完全性脑梗死患者,而且进展性脑梗死患者的血糖值明显高于完全性脑梗死,经统计学分析之后有显著差异,提示进展性脑梗死的发生与血糖有着密切的关系;其他危险因素如高血压、冠心病、卒中病史,实验室指标如血脂、同型半胱氨酸、纤维蛋白原等,经分析两组差异无统计学意义,但本研究与有些报道结果不完全一致,考虑与入组的样本数量有关。

糖尿病患者发生脑梗死时,本身的高血糖使脑缺血区的葡萄糖浓度增高而缺氧,增加了无氧酵解,产生的大量乳酸堆积在脑组织内,发生细胞内酸中毒,加重局部脑细胞的缺血、水肿和坏死,从而导致缺血半暗带区转变为不可逆损伤。另外,糖尿病患者纤维蛋白原、糖化血红蛋白、血小板聚集性增高,合并高血脂时引起血液黏度增加,促进血栓形成,亦容易发生脑梗死。有报道[1]指出,糖尿病可以使进展性脑梗死的风险增加19倍。脑梗死患者血糖增高有多种原因,如既往患有糖尿病而血糖控制差,或者脑梗死之后的应激反应。郑侨克等[1]认为,早期血糖增高是患者预后差的独立危险因素。持续的血糖增高促进了神经功能的恶化,是脑梗死扩大的决定性因素[2]。人的机体在血糖超负荷的情况下,血清可溶性细胞黏附分子(SICAM-1)的表达开始增加,同时血管内皮细胞黏附分子(ICAM-1)的含量也开始增多,这些分子的变化进一步损伤了广泛的微血管,出现血管内皮细胞损伤和炎症反应,最后由于糖尿病患者未控制好血糖,并发了脑梗死的发生,而在这种高血糖的情况下,脑组织的缺血损伤又反过来促进了ICAM-1的表达,这样就形成了恶性循环。

溶血磷脂酸是目前已知体内结构最小、最简单的水溶性甘油磷脂,是脂质代谢的重要中间产物之一,作为细胞间磷脂类信号分子发挥着广泛的生物学效应[3-4],其中部分生物学功能和动脉粥样硬化、脑血栓形成和血小板聚集有密切的关系,故而成为近年来国内外学者的研究热点。溶血磷脂酸可由多种活化细胞产生。国内外研究[4-5]表明,血小板和卵巢可以大量产生和释放溶血磷脂酸,是其主要来源。近年来的研究[6]发现,溶血磷脂酸在卵巢癌患者的腹水中的含量是显著增高的,在其渗出液中是明显增加的。本课题主要研究的是活化的血小板产生溶血磷脂酸。目前资料表明,在正常人的血浆中溶血磷脂酸的浓度很低,有的时候甚至检测不到,但是在正常人的血清中却是可以检测到溶血磷脂酸的,它的浓度可以高达20 μmol/L。血清中的LPA是在血液凝集的早期过程中产生和释放的,它可以促进血小板的聚集,并且可以激活血小板上面的Edg 蛋白受体,从而使血小板的形态发生改变,并促进血小板的活化,之后可以进一步产生和释放溶血磷脂酸。LPA 反过来进一步促进血小板的激活,从而有可能会进一步促进血栓的形成[7]。因此,溶血磷脂酸在血小板聚集和血栓形成的早期阶段发挥了正反馈的放大效应[2]。血小板被凝血酶活化后,可以快速产生和释放溶血磷脂酸到血浆中去,在血液凝集和血栓形成的过程中,早期释放了的溶血磷脂酸能够反映血小板的活化程度。当凝血过程启动时,血小板被活化后就产生了大量的LPA 释放到血液中去,使LPA的水平显著增高。LPA的水平越高,表明血小板的活化程度就越大,就有可能形成大的血栓,发生大面积的脑梗死,也意味着患者的病情越严重。因此,溶血磷脂酸可以作为指示血小板活化状态的重要分子标志物。从理论上来讲,LPA 的增高程度与脑梗死的严重程度有着密切的关系,从而帮助临床医生来判断血栓形成的危险性,还可以预测脑梗死患者的发病情况和了解预后,是临床医生及时干预处理的依据[2]。本研究结果表明,急性脑梗死组的血浆LPA水平明显高于正常对照组,跟上述理论相符,说明在脑血栓形成时,LPA可以在凝血和血栓形成过程的起始阶段由活化的血小板产生并释放到血液中去[8],血浆LPA水平明显升高,这与国内外大量文献报道结果一致[9]。

生理状态下,循环血液中的血小板以分散状态存在于血管内。血管损伤,血流改变或受到化学物质刺激时,血小板被迅速激活,完成变形、黏附、释放和聚集等一系列反应,它是血栓启动的重要成分,并在动脉血栓和微血管血栓形成过程中起着关键作用。血小板聚集是指血小板彼此黏着的现象,是血小板血栓形成的关键环节,始于各种诱导剂与血小板膜受体之间的相互作用。这种相互作用通过膜的传递而激活血小板,使其膜表面受体GPⅡb/Ⅲa活化,再与血浆中的纤维蛋白结合,中止血小板聚集。血小板聚集率是检测血小板聚集功能的指标,可以反映血小板的聚集能力和活化状态,它与很多因素有关,如血小板异质性、诱导剂及血小板膜上的各种受体。国内外诸多研究表明,缺血性脑血管病患者的血小板聚集率增强,抗血小板聚集剂可有效防治脑血管病。本实验结果表明,脑缺血后血小板活化,引起血小板大量聚集,活化的血小板在凝血酶刺激下可迅速产生和释放溶血磷脂酸,检测到的脑梗死患者血浆LPA水平明显增高,溶血磷脂酸与血小板聚集率呈正相关。

本研究结果提示,进展性脑梗死患者血浆LPA水平和血小板聚集率明显高于完全性脑梗死。进一步比较显示,进展性脑梗死组和完全性脑梗死组的血浆LPA水平和血小板聚集率均高于正常对照组,表明脑梗死的严重程度与血浆LPA水平的高低有密切的关系。当凝血过程启动时,血小板大量聚集,血小板聚集率明显增高,血小板被凝血酶活化后就产生了大量的LPA释放到血液中去,LPA水平显著增高,它的水平越高,表明血小板的活化程度就越大,就有可能形成大的血栓,发生大面积的脑梗死,也意味着患者的病情越严重。进展性脑梗死的血浆LPA值是最高的,也说明了血小板活化数量显著增加,形成了较大的血栓,机体内的纤溶系统不足以拮抗这种大的血栓,最终大面积的血栓阻塞血管,导致了脑卒中的进展。另外,血浆LPA水平增高是脑梗死病情加重的可能原因,除了促进血小板聚集和血栓形成外,还有以下原因:LPA可以促进动脉粥样硬化的形成,低密度脂蛋白在轻度氧化的过程中可以产生LPA,位于动脉粥样硬化斑块的脂质核心处[10],激活内皮细胞,黏附在中性粒细胞引起炎症反应,促进单核细胞皮下迁移,抵制巨噬细胞凋亡,通过一系列机制增加斑块的不稳定性。LPA除了促进血栓形成和促进动脉粥样硬化外,还可以直接收缩血管平滑肌细胞,或者刺激血管内皮细胞释放血管活性物质,从而间接促进脑血管痉挛。本研究结果显示,急性脑梗死患者血浆LPA值在48 h最高,以后逐渐降低,14 d时血浆LPA值降至正常;进展性脑梗死患者的血浆LPA水平在任何时间点均高于完全性脑梗死患者的血浆LPA水平。有文献[10]报道,进展性脑梗死患者的血浆LPA水平高于非进展性脑梗死,并且持续时间也相对较长,与本研究结果一致。

总之,血浆中的溶血磷脂酸可以由凝血酶活化的血小板快速产生,是在血液凝集和血栓形成的早期过程中释放的物质,它可以作为预警脑梗死发生的分子标志物,对于指导脑梗死的早期诊断、病情演变分析、疗效判断及预后评估方面均有很重要的临床意义。

[1] 郑侨克,熊强,罗浩,等. 阿托伐他汀对急性缺血性脑卒中患者血浆溶血磷脂酸的影响[J]. 心血管康复医学杂志,2009,18(6):579-581.

[2] 潘春联,郑丽芳. 脑梗死患者血浆溶血磷脂酸及基质金属蛋白酶-9与颈动脉斑块稳定性研究[J]. 中华老年医学杂志,2010,29(2):115-118.

[3] 翟福霞,南志勇. 厄贝沙坦对急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸和血清超敏C反应蛋白的影响[J]. 医学临床研究,2012,29(7):1257-1259.

[4] 王冰. 东菱克栓酶对急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸水平的影响[J]. 山东医药,2010,50(20):65-66.

[5] 李惠珍,崔兆文,刘启,等. 颈动脉粥样硬化斑块状态及性质与溶血磷脂酸及磷脂水平的关系[J]. 临床荟萃,2011,26(1):17-19,22.

[6] 李红云,于竹芹,王亚男,等. 脑卒中病人血浆溶血磷脂分子含量的变化[J]. 齐鲁医学杂志,2010,25(2):135-136.

[7] 张霞,黄友敏,张厚毅,等. 脂联素和溶血磷脂酸与急性脑梗死的关系研究[J]. 中国医师进修杂志,2008,31(22):49-51.

[8] 魏琰,崔永健,王晓莉,等. 脑梗死患者溶血磷脂酸的检测及相关性分析[J]. 中华老年心血管病杂志,2012,14(6):599-560.

[9] Zhou Liqin. The clinical research of determent of LPA level changes of plasma in the acute ischemia cerbrovascalar disease[J]. Chin J Lab Diagn,2010,14(6):844-849.

[10] 于金三. 缺血性脑血管病患者血浆溶血磷脂酸的检测临床意义研究[J]. 当代医学,2009,15(32):63-64.

[责任编辑时红]

The contents and dynamic changes of the level of plasma LPA in patients and to explore the role of lysophosphatidic acid in ischemic cerebrovascular disease

LIU Yi, HU Xijiang

Wuhan hankou hospital clinical laboratory, Wuhan 430012, China

〔Objective〕To investigate the contents and dynamic changes of the level of plasma lysophosphatidic acid(LPA) in patients with acute cerebral infarction, and to explore the role of lysophosphatidic acid in ischemic cerebrovascular disease.〔Methods〕This study selected 50 cases of patients with acute cerebral infarction as patient group and 30 cases of healthy volunteers as control group,they all met inclusion criteria, no significant difference in the age and sex composition, by colorimetric plasma LPA levels detection,and platelet aggregation detection in the meantime. The patients were divided into two groups by the NIHSS score based on clinical symptoms and signs: progressive cerebral infarction group of 12 patients and completed cerebral infarction of 38 patients; the patients were divided into two groups by the level of glucose: hyperglycemia group of 30 patients, and normal glucose group of 20 patients; The traditional risk factors and biochemical indicators were analysised in patients with progressive cerebral infarction and completed cerebral infarction; Five patients with progressive cerebral infarction and 10 patients with completed cerebral infarction were selected to detect the dynamic levels of plasma LPA at 24 hours after admission, 48h, 3d, 7d and 14d.〔Results〕①Plasma LPA levels in patients with acute cerebral infarction were (4.4399±1.270 72)μmol/L, significantly higher than that in the normal control group (1.049 39±0.526 3)μmol/L, and the difference was statistically significant (P<0.05). ② Platelet aggregation test in patients with acute cerebral infarction was (92.9±16.1)%, higher than that in the normal control group (28.7±5.2)%, the difference between the two groups was statistically significant (P<0.05). ③ in patients with acute cerebral infarction, plasma LPA levels in progressive cerebral infarction group were (6.2671±1.284 8)μmol/L, platelet aggregation test was (99.1±18.3)%; plasma LPA levels in complete infarction group were (3.8629±0.4722)μmol/L, platelet aggregation test was (82.3±12.6)%. The LPA and PAgT in progressive cerebral infarction group is significantly higher than that in complete infarction group, the difference was statistically significant (P<0.05). ④ plasma LPA levels were detected at 24 hours after admission, 48 h, 3 d, 7 d and 14 d in patients with acute cerebral infarction, the results suggested that plasma LPA levels is the hightest at 48 h in patients with acute cerebral infarction, and then gradually decreased and dropped to normal at the 14 days; plasma LPA levels in progressive cerebral infarction group were higher than that in complete infarction group at any point in time.〔Conclusion〕The plasma LPA levels in patients with acute cerebral infarction were dynamic, as the condition gradually improved, LPA levels gradually reduced until it was restored to normal.

acute cerebral infarction; lysophosphatidic acid; platelet aggregation test

1672-7606(2016)03-0195-05

2016-07-04

武汉市卫计委卫生科研项目(WX15739)

刘怡(1963-),男,湖北武汉人,主管技师,从事临床医学检验工作。

R743

A