漂在汤上的油

智军

漂在汤上的油

智军

作者的父亲、长兄和自身学习艺术和投身艺术的历程,正好与油画和摄影在中国的发展历程大致吻合,作者将自身和家人的经历,与摄影艺术的发展历程相结合,以浅显易懂的故事阐明了作者对于摄影与绘画之间关系的理解。

年画,油画,摄影,艺术史

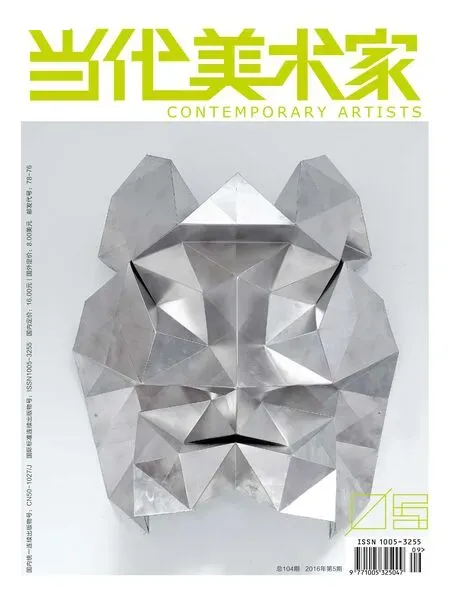

智军 拆解与修复:小恒山煤矿 大画幅摄影 尺寸不等 2016

社会生产源自身体:缺陷位错

身体生存依赖工具:石头刀笔摄影机遥控器

工具操作形成技术:划痕刻画记录互动

技术产生媒介语言:自然农业工业信息工业

语言承载价值观念:原始古典现代当代

观念传播共识文化:窗镜

在视觉生产关系领域,绘画、摄影等都是个体认识世界、认识自己,满足生产(创造)的媒介语言系统。语言的力量取决于观念传播所带来的社会价值与历史价值。

我出生在中国东北的一座四线城市,从前人们都称它煤城鸡西。我的童年少年都是在小恒山煤矿度过的,现在这个矿区已经从中国的资源版图上消失了。我记得在小学高年级(1980年代初)时,这座城市逐渐流行一种叫做鸡西大冷面的主食。在矿区的小饭馆里,如果是一个矿工吃午饭,他(她)可能只买一碗冷面,吃完再喝掉半碗看似清汤寡水却又酸甜咸辣凉五味俱全的冷面汤。如果是聚餐,那一定要点上一桌冷面菜和几大碗冷面,再要上一箱大棒兴凯湖牌啤酒。饭后,那漂在汤上的点点油星儿和洋溢在人们脸上的满足感如电影般令人难忘。

我父亲薛长山并没有象他的矿友们那样养成吃冷面的习惯,这或许和他从三千米下的矿坑成功升至井上成为矿区电影院美工有关。1980年代初他以腿部患静脉炎为由病退休,这样他就可以从宣传画的工作中摆脱出来,专门在家研究花鸟四条屏年画,因为年画一旦出版,则意味着一笔远高于矿工工资的稿费。当然,鸡西冷面也只有饭馆能做,因为每个矿工家里都没有现压冷面机和荞麦面,所以父亲的最爱自然还是油腻的肥肉。据他讲,童年时,有一次离开村子去县里逛集,亲眼目睹一位摆摊卖画的画师用一幅老虎换来了几个白花花的大馒头,这个时空节点中的画面注定影响了抗战时期那个山东农童的一生,甚至像家训一样影响了他的后人。

摄影术的发明对视觉世界影响巨大,但人们大都把赞叹的目光集中在了照相器材上,我独对卤化银结构中与潜影形成理论有关的“缺陷与位错原理”感兴趣,这才是视觉世界的本质。父亲薛长山成长中的“缺陷”主要来自薄弱的农耕文化根基,他不可能拥有与其同龄的白南准(录像艺术之父)一样的国际化成长背景,他一辈子也不知道白南准这个名字。但青壮期的父亲没有错过他与时代“位错”时出现的机会,青年薛长山用一支粉笔征服了矿上的领导,身份由三千米地下的山东农民矿工转为了体面的宣传画美工。1981年,壮年薛长山又用两支水彩毛笔征服了省城的年画编辑,由宣传画美工变成了市里的矿工画家。他的画面总结起来就是:新鲜、细腻、喜庆,只不过是“喜庆”的对象由伟人像换成了花鸟鱼虫。这些年画在民间文化复苏的1980年代获得了很好的社会价值,当一笔笔稿费从全国各地寄到山沟里的矿办收发室时,父亲获得了一生最大的满足感,他终于可以毫无顾忌地大碗吃肉了。至于什么“国展获奖”、“85新潮”等都和我父亲不沾边儿,那是他的长子、我的哥哥薛智国这一代人的事。

文革晚期的少年薛智国有一次跟着父亲绘制矿区国营商店里的宣传画,在描绘人物的眼睛时他刻意留白来表现眼球的高光(通常是涂上白色),这个动作让现场的一位鸡西日报社编辑大为惊讶,他脱口而出:“这个孩子有天赋”,这句话成了矿工子弟薛智国绘画生涯的真正起点。全国高考恢复后,一位矿工画家告诫这个东北边陲小城的美术青年:考鲁美想都不要想。这句话深深刺激了青年薛智国,随后的一年他以全省前两名的成绩考上了79届鲁美油画系。这件事瞬时成了那一年煤城鸡西美术圈的头条新闻,更成了小恒山矿工人们饭后的谈资,但没有人知道这个年轻人曾将自己关在山沟里的“黑屋”(独自一人拉上窗帘,打灯画石膏像)里长达一年,据说高考结束后这个矿工子弟的速写本摞起来超过了自己的身高。毕业后成为官方职业画家的薛智国始终为参加国展而努力构思,画面风格是写实、细腻、宏大,主题始终不离东北的地域生活与历史。在技术方面,经由四年学院教育的薛智国在油画语言方面的掌控力是父亲薛长山无法企及的,但他们的调色盘都有一个共性:干净、好看、规矩。薛智国至今喜欢吃鸡西大冷面,每次他回到鸡西,当地的美术届朋友必请他吃一顿冷面。他非常享受现吃现压的荞麦面,柔韧耐嚼、香辣润喉。但薛智国吃完冷面后并不喝冷面汤,他不会在意那一份廉价的汤水滋味,他真正体会的是一份衣锦还乡的满足感。

薛智国是家中的长子,我是最小的第五个孩子,他上大学的时候我正上小学。由于他常年在外,孩童时期深处山沟的我对于他的事迹并不知晓,只记得某年冬天寒假,他回家帮助父亲画过一次村里照相馆的布景,因为没过几天我就和小同学去那个布景前照相去了。在我珍藏的一幅与小伙伴合影的黑白照片里,画着盘龙柱的布景就是他俩那年冬天的一件私活儿。但这幅照片对于我的意义则不是来自布景,而是照片前景中那个名叫薛志军的小同学胸前竟然挂着一台旁轴相机。古人云:冥冥中自有定数,这个小时候并不知摄影为何物的矿区男孩在1990年代初的美术学院里恰恰读的是摄影专业。在我眼里,这个无意间作为道具挂在小孩子脖子上的相机注定是一生中难忘的“刺点”(罗兰·巴特语)。

薛智国 垦区记事 油画 162×130cm 1992

我和鸡西大冷面同时“成长”于1980年代,我和中国当代摄影同时在1990年代开始接受西方当代艺术“教育”。在当代中国的美术学院里,一个摄影者不接受“绘画与摄影关系”的理论洗礼是无法想象他的未来的。关于这个命题的历史纠葛,我曾在2012年编写过一个探讨美院摄影处境的寓言故事,现在我以《照三儿》为题重新阐释如下:

“十九世纪早期,青年商人‘画像馆’的文青新娘怀了一个孩子。‘画像馆’希望这个孩子将来会操作光学机器来‘用光绘画’,因为这是工业社会的趋势。1839年8月19日这一天,这个热爱文艺的女人分娩了,孩子竟然是两个双胞胎男孩。大喜过望的夫妇俩给老大起名叫‘照相馆’,老二名叫‘美术馆’。老大‘小照相馆’子承父业,他改用社会上刚流行的光学器材‘画像’,所以将画像馆更名为照相馆。‘画像馆’同时让老二‘小美术馆’拜‘绘画’为师学习纯艺术,准备将来进入上流社会,让‘照相’家族拥有更高的艺术地位。

到了1900年代,‘哥俩’已经长大成人。青年商人‘照相馆’凭借研发的一系列感光材料和光学器材,拥有了一份不错的照相产业,他的企业已经扩充为三个分公司:摄影工业、商业摄影和传媒摄影(与有政治背景的朋友‘报业’合作)。老二‘美术馆’和师父‘绘画’学了几十年后,摸索出一套独创的造型语言样式:直接摄影(纯粹摄影),他因此成为了西方‘现代艺术协会’(原‘美术’协会为适应时代的需要而改名)的一名青年会员,此时的‘照相’家族终于体面地被称为‘摄影’家族了。发达后的‘照相馆’曾随西方外交团去过一趟中国,并在中国拍照时临时雇了一个青年农民工,这个助手后来改名叫‘中国照相馆’。

话说‘中国照相馆’,这个农村少年原本没上过什么学,他只是碰巧进城给一个洋师父提箱搬架子时学了一门洋手艺,从此干起了一辈子给有权有钱人家服务的照相业。在这之后由于战乱、革命等原因,‘中国照相馆’再也没见过自己的洋师父,直到1980年代,他的孙子‘中国照相馆三代’(简称‘照三儿’)出生。

2-3 智军 漂在汤上的油 影片剧照

‘照三儿’从小就被生不逢时的父亲‘照二儿’送到美术大师‘鲁美’家里镀金。‘照三儿’在‘鲁美’那里知道了一个事实:其实他的家族和大师兄‘油画’的家族在西方都是有地位的‘现代艺术’族群,而不是爷爷和父亲所念叨的‘服务’族群。这件事给了‘照三儿’极大的精神鼓舞,他渐渐地开始看不起给官府当家仆的爷爷,也对只想扩大照相馆业务的父亲‘照二儿’感到不屑。

到了1990年代,‘照三儿’又在大师兄‘油画’那里知道了一个秘密,‘照相’家族中最牛的是洋祖师‘照相馆’的双胞胎二弟:现代摄影大师‘美术馆’,激动的‘照三儿’终于搞清了自己的艺术家谱,他决心努力成为中国的‘美术馆’(影像艺术家)!‘照三儿’兴奋地回家把洋二祖师爷的故事讲给仍在政府当差的爷爷和忙着筹办婚纱影楼的父亲‘照二儿’听,但他们听后仍旧一脸茫然,这让‘照三儿’非常失望。

2000年前后,‘照三儿’已经掌握了现代摄影大师‘美术馆’的一些思维方法与语言样式,但始终苦于没见过‘美术馆’(西方现代主义摄影)本人。此时的老‘美术馆’已经是西方艺术界的骨灰级大师了,他派自己的孙女‘西美媒’(西方当代美术馆里的影像新媒体)随当代艺术外交团到中国考察艺术生态。‘照三儿’抓住这个难得的机会找到了‘西美媒’。简单讨教了几个关于大师‘美术馆’的问题后,他才知道摄影在西方早已进入到当代艺术阶段了。面对父辈不理解、师兄看不起的中国文化环境,‘照三儿’深知要想成为中国的‘美术馆’(当代影像艺术),仅凭‘西美媒’远隔重洋的一点儿鼓励是不够的。”

谈完绘画与摄影在中国语境里的历史纠葛,再说回我们父子三人的艺术经历。在中国人看来,年画、油画和摄影(影像)这三种艺术门类好像差异很大,但是除了工具,绘画与摄影存在本质的不同吗?所以我在课堂上常讲的一句话就是:摄影它妈是绘画,它爸是科学,因为影像的光学身体里流淌着绘画语言的血液,只是工业机器来了以后,艺术(美术)史家族的语言与观念发生了巨大的变化。这巨变如窗户一般首先来自外在的世界(千年未有之变局),然后如镜子一般影响了一颗颗求存图变的心(生命政治)。我们父子三人成长的中国文化土壤,从农耕到工业,再到全球化,这个涵盖漫长文化社会史的视觉知识考古谱系竟然在短短半个世纪的时间里,浓缩在了一个中国普通家庭的餐桌上。联想到根植于每个个体生命历程中的“缺陷与位错”(潜影形成理论),再结合萨考夫斯基在《镜与窗》(1976年著)中的“外观与内求”观点,荡气回肠的一碗冷面汤分明就是一部关乎个体命运的地域文化社会史。

在1990年代初,年画逐渐退出了民间文化市场,取而代之的是摄影挂历,同时期在刚刚兴起的艺术品市场,油画当仁不让地成为了主角,作为艺术的摄影则刚刚在美术学院里萌芽,这就是我们父子三人在那个时期所面对的一个观念更迭的视觉中国,当它处在全球化的当代艺术语境里时,重要的注定不是画种,也不会是冷面。我父亲在四年前夏天(2012年)去世了,象征着小恒山煤矿辉煌历史的大矸石山也被承包商买去,而鸡西大冷面依然在鸡西流行,但依然仅限于当地。

离乡多年后,我今年暑假回到鸡西参加了初中毕业三十年聚会。在凋敝的矿区,我又吃到了五味俱全的“廉价”鸡西大冷面,但昔日洋溢着满足感的矿工邻里早已不知搬往何处。那座巍峨的矸石山(保留在脑海中的童年印象)象巨人尸体般正被挖掘机强行啃噬着,我抓紧摄制了大画幅作品《拆解与修复:小恒山煤矿》。面对这一张孤零零的时代面孔,面对故乡的消失,绘画、摄影的语言都过于沉默,我希望它们栖居在影片《漂在汤上的油》里。

The Oil on Soup

Zhi Jun

The history of learning art and engaging in art of the author’s father, his eldest brother and himself roughly coincides with the development of oil paintings and photograghy in China. The author combines his family’s experience with the history of photography, elaborating the author’s understanding of relationship between photography and paintings with simple and easy story.

New Year Paintings, Oil painting, Photography, Art history