基于作业成本法视角的光伏产业成本核算及管理研究

张佳婧

(中南财经政法大学会计学院,湖北武汉430073)

基于作业成本法视角的光伏产业成本核算及管理研究

张佳婧

(中南财经政法大学会计学院,湖北武汉430073)

随着国家对新能源产业的扶持与推进,我国光伏产业的发展备受关注,而其成本核算与管理仍存在许多问题。要想建立电价调整机制、确定政府补贴金额与环节、抑制产能过剩、顺应光伏市场个性化需求等,改善成本的核算、控制与管理是关键,而作业成本法为此提供了一个新的视野。本文将立足于作业成本法的特点,探究其于光伏产业成本核算与管理中的应用。

作业成本法;光伏产业;成本管理

一、引言

我国光伏产业在经历了2011年到2013年的“寒冬”之后,“国24号文”、工信部《光伏制造行业规范条件》、能源局《关于进一步落实分布式发电的有关政策》的出台,以及“十三五”规划中对我国光伏产业的战略性定位新高度,使我国光伏产业迎来了空前的机遇。然而,光伏产品成本较高,核算存在滞后失真的问题,阻碍了电价调整和财政补贴制度的制定与健全;同时,企业管理决策、技术创新等多方面的缺陷,导致了阶段性产能过剩、质量难保等问题,制约了光伏产业的发展,因此成本管理的改善至关重要。而光伏产业本身的特点为作业成本法的引入创造了条件,能有效改善光伏产业现阶段的成本核算、成本决策、成本控制及质量管理等,推动产业的持续发展。

二、作业成本法概述

(一)含义

作业成本法(Activity-Based Costing,简称ABC)是以作业为基础的成本核算管理信息系统。它把企业经营过程划分为若干个作业,并将其作为间接费用和辅助资源的归集对象,通过对资源动因的确认、计量,将资源费用归集到作业上,再通过作业动因将作业成本归集到成本对象的分配方法。作业成本法的中心指导思想为“成本对象消耗作业,作业消耗资源”。

(二)特点

1.改进间接费用的分配方法

传统成本法将直接材料与人工之外的费用均纳入制造费用,并以直接人工工时或机器工作小时数作为单一的分配标准。在产品混合多种技术因素时,产品成本中直接成本的比例降低,传统成本资料不能如实反映产品生产耗费的实际情况。而作业成本法突破了传统成本法“就成本论成本”的局限性,通过作业的划分,注重成本产生的前因后果,分离了产品生产过程中不同性质的因素与变量,使间接成本与实际资源耗费之间能够合理配比,反映的成本信息更为客观、准确。

2.通过作业链关注成本形成的全过程

传统成本法关注的成本对象局限于最终产品的层次,而作业成本法通过分析整个生产流程,将成本视野随企业价值链延伸到市场需求与客户使用阶段,在各阶段划分作业与作业中心,跟踪动态反映不同层次成本对象的成本信息。

3.增加企业成本管理与决策活动的科学性

传统成本法能够满足企业财务报告中对各成本项目的核算与披露,而作业成本法以管理会计作为理论基础,将资源、作业、最终产品有机联系,为评价各阶段的成本高低与资源消耗情况提供依据,有利于企业判断各环节的成本计划、成本控制、生产效率是否合理,从而减少不合理的支出,改进可增值作业,优化产业链条,提升企业的效益,也有利于企业健全成本管理与绩效考评体系。

三、作业成本法应用于光伏产业的现实意义

(一)基于光伏产业特征,提高成本核算精准度

1.动态反映各层次成本信息,提高间接费用分配科学性

光伏产业以硅材料的开发与应用为核心,形成了由多晶硅料生产、硅片制造、太阳能电池生产、光伏组件封装、光伏发电系统等环节构成的完整产业链,为作业成本法的应用奠定了基础。产业链各环节渗透有不同的技术,工艺复杂,尚不能形成具有规模经济效应的大规模大批量生产;同时,其生产与制造工艺依靠专门的生产设备,具有自动化、智能化的特征,间接费用占比明显高于人工工资等直接费用。而作业成本法重视价值链不同环节中不同技术因素对费用的影响,采用不同的成本动因分配间接费用,能更加真实细致地核算成本。

2.保证电价制定合理性,健全调整机制

随着技术的不断革新,光伏产品的成本处于持续下降中,急需建立普遍有效的电价调整机制。作业成本法通过提供准确的成本金额,以此为依据确定电价更加合理性;同时通过分析成本产生的前因后果,跟踪动态反映不同层次成本对象的成本信息,克服了成本信息提供滞后的缺陷,有助于电价的及时调整,缓解装机量增速过快带来的局部地区电力消纳负担过重等问题。

3.为政府补贴的确定提供依据,平衡资金供给

作业成本法在产业链的各个阶段划分作业与作业中心,反映了各环节的资源消耗情况,为政府在光伏产业链不同环节确定补贴金额提供了科学准确的依据,以解决当前政府对下游应用环节集中补贴而对上游技术研发与制造环节补贴力度不够的资金供给失衡状态。

(二)紧跟市场变化,提升成本管理与决策水平

1.适应企业组织规模的扩大,协助构建成本信息控制体系

从“国24号文件”到“十三五规划”,我国不断强调应将光伏产业定位为具有国际竞争力的战略性新兴产业,并给予充分的财政资金支持,鼓励行业扩大组织规模,推行集群化发展。因而原先初级控制下的交流、协调与管理变得困难,急需引入作业成本法,克服传统成本法仅重视报表数据而忽视成本管理的缺陷,构建正式、完备的信息和控制系统。

2.提高市场适应性,满足产品个性化需求

为开拓国内光伏市场,调整我国的能源结构,国家大力推行分布式发电,并颁布《分布式光伏发电补贴政策》予以支持,因地制宜利用清洁高效的能源。同时,许多光伏企业已在应用端重新定位,努力开发新技术并建立光伏定制的新型商务模式,将高性能的光伏产品与互联网等结合起来,向消费者提供专业支持与售后服务,促进民用光伏系统发展。这一“粗放式”向“精细化”的发展,使光伏产品的受众居民化,光伏企业引入作业成本法,能够将成本视野向前、向后延伸,注重市场需求与售后服务,形成弹性制造系统,提高市场适应性,及时向消费者提供个性化的产品和服务。

3.控制剩余生产能力,缓解阶段性产能过剩问题

2013年我国光伏产业龙头无锡尚德的破产重组让光伏企业开始关注产能的利用情况,但目前产能供需失衡的问题仍然严重。作业成本法能够基于资源的特定时间,将资源划分为生产性、非生产性与闲置三类,并通过成本管理和动因分析,评定资源的有效利用率,达到合理规划剩余生产能力的目的,保障产业的可持续发展。

4.调整作业链各环节资源占用,促进新技术研发

我国光伏产业发展的一大重点是通过研发新技术以降低成本,而目前由于各环节资源分配不均,使创新受到了限制。作业成本法通过对光伏产业的作业流程进行分析,可以淘汰无价值增值的作业,将其占用的资源转移到更有价值的作业中去,为企业的科技创新提供更充沛的物质基础,有利于提升其核心竞争力。

5.提高质量成本管理效率,提升产品质量

我国光伏产业技术仍处于起步阶段,产品中常混杂衰减率极高的二流、三流组件,加之光伏电站施工不规范等问题的存在,给未来光伏发电量带来隐患。应用作业成本法,企业可以设立与质量成本管理相关的作业中心,如预防中心、鉴定中心、故障处理中心等,有利于加强企业的质量监管力度,找到相关质量问题的负责人,健全标准监测认证等机制。

四、作业成本法于光伏产业应用的策略分析

(一)分析企业作业链

实施作业成本法之前,必须了解光伏产业的生产流程,明确其内部价值链和外部价值链。外部价值链是成本视角的延伸,关注市场需求分析、质量监管、使用保障及售后服务。而内部价值链以外部价值链为基础,对其分析的关键是找出能够获取竞争优势的价值环节,并保证内部价值链的作业相互联系,能够协同进行管理。下图为光伏产业的作业链分析:

图1:光伏产业作业链

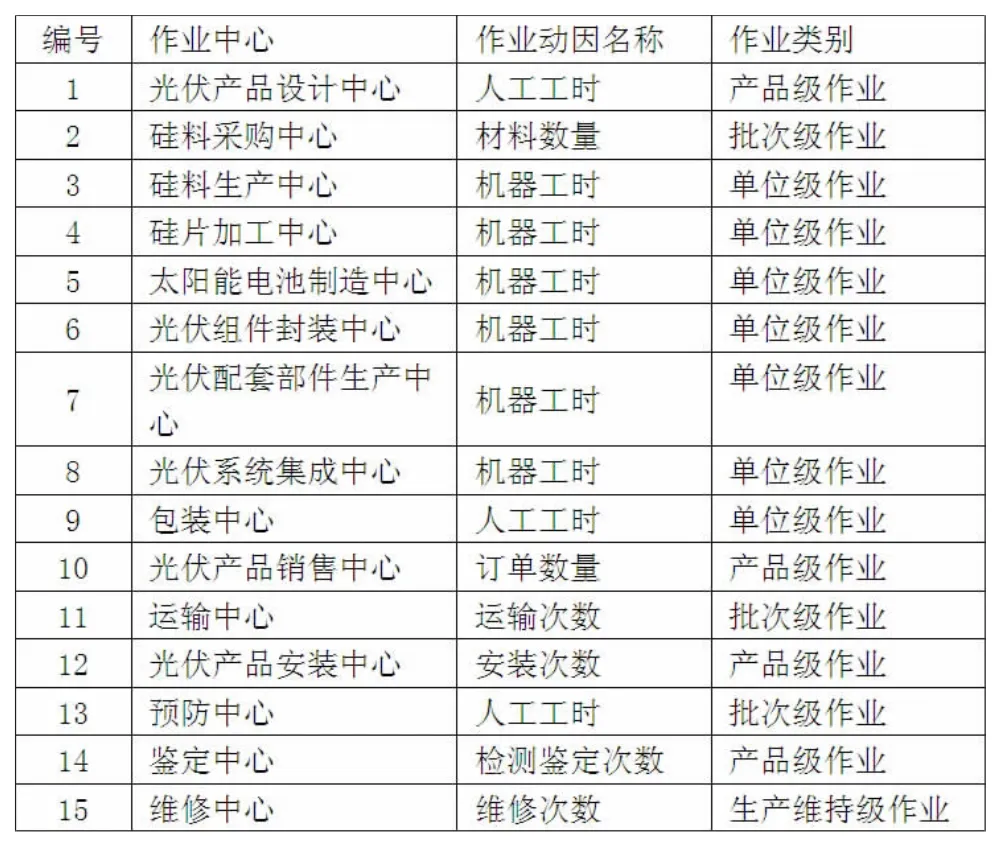

(二)科学划分作业,建立作业中心

对于制造过程复杂的光伏企业,所要确定的作业总量庞大,为使作业划分更有条理和效率,首先需要界定各部门的主要作业,并以其为标志确定作业中心,对于资源稀缺、金额巨大、性质特殊的作业,应单独确定为作业中心。在确定了作业中心之后,企业应将全部作业按其类型、所处流程划分到不同的作业中心。表1为光伏产业的作业中心及对应作业的设置:

表1:光伏产业作业中心及对应作业安排表

(三)成本动因分析

成本动因是引起成本发生的原因,是费用汇集和分配的依据,也是和传统成本法在分配方式上本质的差异所在,分为资源动因与作业动因,只有选择准确,才能减少成本分配误差。

首先需要确定资源动因,并据此将耗费的资源分配到作业中心。针对光伏产业普遍存在产能过剩的问题,对资源的划分需采取特别的方案,即将设备成本、维护成本、人工成本、支撑成本等每一项资源耗费划分为生产性、非生产性和闲置资源三类,再归集到作业中心。

其次需要根据各项作业为各成本对象消耗的方式和原因,确定作业动因,作为作业中心归集的成本分配到产品和服务上的标准。光伏产业的作业动因设置比较复杂,可简要归纳如表2所示:

表2:作业中心作业动因及类别

(四)以作业中心为成本库归集费用

依据作业量决定资源耗用量的思想,将企业发生的各项具体费用汇集到各个作业中心下设置的成本库(对应作业中心1-15)。在归集费用的过程中,可以直观准确地看到各个部门耗费的成本,有利于管理者调整成本计划,加强成本控制与管理,提高生产效率与增值能力。

(五)明确成本对象,分配各成本库中的成本,计算产品总成本

首先光伏企业根据成本对象,设置成本明细账。接着将各成本库汇集的作业成本按照作业动因分配给各种产品与劳务。最后将需要分配给成本对象的作业成本、直接材料和人工工资合并汇总,计算出产品和劳务的总成本,得出最终产品(主要是各种型号的光伏组件)的成本,为产品售价、电价调整、政府补贴等提供依据。

五、结论

作业成本法在光伏产业的成本核算与管理中具有可行性与重要的意义,能在一定程度上解决成本核算、监管、控制等方面的问题,但只有循序渐进,才能取得良好的效果。

第一,作业成本法作为一种创新方式,可以先将成本管理问题较大的部门作为试点后推广,保留目前一些行之有效的成本控制方法,不可盲目地一次性摒弃旧方法,以免造成人力物力的浪费。

第二,大力开发财务软件,提高工作人员的素质。成本动因的选择具有一定的主观性,需要高水平的判断能力,而作业成本法实际落实中工作量大,管理信息系统的技术支持要跟上。

第三,作业成本法的落实,在企业内部需要得到各部门领导的重视和引导,也需要调动全体员工的积极性;而在企业外部需要社会各界的监督,包括规范与提高价格监管机构的职责与权威,开通居民对电价制定的反馈渠道等。

[1]鲍文改.我国光伏产业发展的风险及应对策略[J].经济与管理,2013,(27):80-82.

[2]钟骏华,杜蕾.论作业成本法在我国的应用[J].合作经济与科技,2014,(488):54-56.

[3]王鸿飞,我国光伏产业发展现状、存在问题及解决对策[J].资源开发与市场,2013,(8):840-843.

[4]陈瑜,谢富纪.中国太阳能光伏产业创新价值链的实现过程研究[J].上海管理科学,2013,(35):76-81.

[5]李然.作业成本法在我国制造业的应用现状分析[J].财会研究,2010,(4):50-57.

[6]师巧成.作业成本法在企业的应用问题研究[J].财会研究,2010,(17):32-35.