砥砺十年展新貌 合作事业谱华章——纪念《农民专业合作社法》颁布十周年

■ 文 / 赵铁桥 贺 潇 张海姣

砥砺十年展新貌 合作事业谱华章——纪念《农民专业合作社法》颁布十周年

■ 文 / 赵铁桥 贺 潇 张海姣

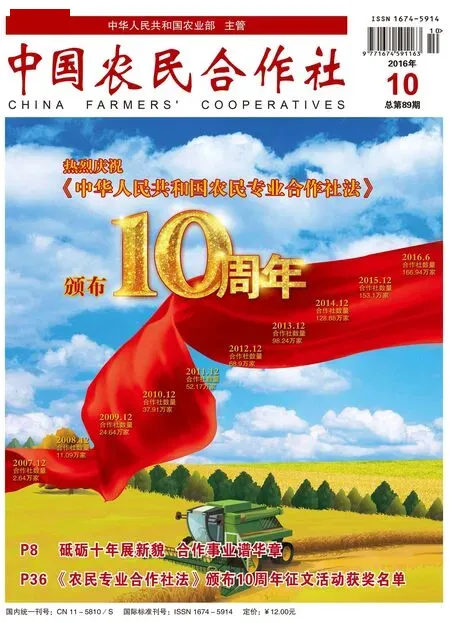

2006年10月31日,具有里程碑意义的《中华人民共和国农民专业合作社法》正式颁布,标志着我国农民专业合作社步入依法发展的轨道。经过十年的历程,农民专业合作社相关法律法规体系基本形成,支持政策框架体系日趋完善,农民合作社已进入了加快发展、规范发展、健康发展的新时期。

砥砺十年谱华章

十年来,各级农业部门高度重视《农民专业合作社法》的贯彻落实,积极发挥指导、扶持、服务职能,在各级党委、政府、人大领导下,结合实际,创新思路,与有关部门一道共同努力,促进了农民合作社的快速健康发展。

作者在习总书记曾到过的井冈山神山村,调研学习神山村发挥合作社作用、大力开展产业扶贫的做法

构建了法律制度体系。合作社是农民自发组成的互助性经济组织,伴随波澜壮阔的农村改革发展大潮应运而生。《农民专业合作社法》明确了合作社的法律地位,赋予了其独立的法人资格,为保障合作社依法行使权益奠定了基础。从市场主体角度,法律明确合作社享有生产经营自主权,为合作社发挥市场主体作用、组织农民发展生产、进入市场排除了障碍;从登记制度角度,法律对合作社实施依法登记注册,保护了合作社平等参与市场竞争的权利,保证了合作社的正常经营;从法律体系角度,法律的颁布填补了我国市场主体法律的一项空白,完善了我国社会主义市场经济法律体系。在法律框架下,为给合作社发展创造良好的制度环境,农业部推动出台了农民专业合作社登记管理条例、财务会计制度、税收优惠办法,制定了合作社示范章程等,初步构建了合作社发展制度的“四梁八柱”,19个省份出台了农民专业合作社法实施办法或条例,使法律精神实化、细化、具体化。法律适应了市场需求,满足了农民意愿,在法律鼓舞下,农民群众办社入社的积极性持续高涨,合作社如雨后春笋蓬勃发展起来。到今年7月底,全国合作社数量达169万家,是法律施行当年底(2007年底2.6万家)的65倍,年均增长59%,每个行政村平均有将近3家合作社;入社农户占全国农户总数的42.8%,年均增长54%,每个合作社平均有61户农户,大大提高了农民组织化程度。

出台了系列扶持政策。农民合作社是弱势群体的联合,需要政府大力扶持。《农民专业合作社法》明确提出要在农业和农村经济建设项目扶持、财政扶持、金融支持、税收优惠等方面对合作社给予扶持,与公司法等其他市场主体法区别显著。近年来,农业部门主动沟通协调发改、财政、税务、金融、商务等部门,为合作社提供优惠政策和项目资金。全国30个省(区、市)以省(区、市)委省(区、市)政府或两办名义出台了支持引导和促进农民专业合作社发展的政策文件,有的省份还根据合作社发展的不同阶段,先后多次出台政策文件给予指导支持。据统计,2015年省级财政扶持合作社的资金总额达到46亿元。各地还积极探索创新扶持合作社的政策,将给项目给资金的“输血式”投入,逐步转化为搭平台建机制的“造血式”扶持,发挥扶持政策的导向作用和乘数效应,提高了财政支农效率。

推动了规范化建设。《农民专业合作社法》从法律层面确立了合作社的运行规范,明确要求合作社建立章程、召开民主会议,避免被少数人控制,保障了农民群众的决策权和管理权,有利于实现民主管理,保护农民民主权利和经济利益。在法律的指引下,合作社依法治社能力不断增强,合作关系更加紧密,成员(代表)大会、理事会、监事会等“三会”制度进一步落实,盈余分配更加规范。为贯彻落实法律有关要求,农业部会同发改委、财政部等部门出台了合作社规范发展的专门文件。各地也将规范化建设摆在突出位置,充分发挥示范社典型示范作用,开展示范社动态监测,创建合作社规范化建设整体推进县,15个省份制定了推动合作社规范发展的具体意见。目前,国家级示范社达7000家,各级示范社达13.5万家。2015年,按交易量(额)进行盈余分配合作社的数量比2013年增长38.7%。

壮大了合作社经济实力。在《农民专业合作社法》的保障下,农民合作社不断发展壮大,运行质量不断提升,服务领域不断拓宽,发挥各地比较优势,实现规模经营效益,成为发展适度规模经营、建设现代农业、带动农民就业增收的重要组织载体。截至2015年底,全国已有20.8%的流转土地流向了合作社,超过50%的合作社为成员提供产加销一体化服务,开展统一的生产资料供应、农机作业、统防统治、技术信息、加工储藏、产品销售等服务。一些合作社利用自身特色产品,举办瓜果蔬菜等农产品节庆活动,把采摘与观光休闲旅游农业相结合,大力推动一二三产业融合发展,不断挖掘农业内部增收潜力,拓宽了农民增收新渠道。2015年,合作社可分配盈余957亿元,合作社成员普遍比生产同类产品的非成员增收20%以上,有的示范社达到30%—50%。

发挥了合作社综合效益。在《农民专业合作社法》的指引下,各地各有关部门不断完善政策措施,强化指导服务,提高合作社的市场竞争力和带动能力,释放了合作社促进脱贫攻坚、社会和谐、生态文明等方面的多重功能。目前,在592个国家重点贫困县中,有744家国家级示范社,带动成员22.8万户,平均经营收入达到1304万元、经营利润182万元,包括贫困户在内的成员平均从合作社获得分红5049元,合作社成为产业扶贫的重要抓手。约2.6万家的合作社通过单建、联建、挂靠等方式,建立了党小组和党支部。合作社还引导农民积极参与农村社会事务管理,不断增强农民的合作意识、民主意识、责任意识,弘扬互助团结、诚信友爱、邻里和睦的社会风范,成为加强和创新农村社会管理的重要载体。一些合作社积极发展生态农业、循环农业,指导农户开展标准化清洁化生产,成为建设资源节约型、环境友好型农业的关键平台。

《农民专业合作社法》颁布十年来的实践表明,这部法律符合我国实际,为农民合作社提供了坚强的法律保障,有力促进了农民合作社的快速健康发展,对加快新阶段农业和农村经济的发展,促进农民持续增收,推进社会主义新农村建设发挥了重要作用。

百舸千帆竞风流

《农民专业合作社法》以“适度规范,在规范中促发展、在发展中逐步规范”为基本出发点,为合作社发展创造了较为宽松的法律环境。在这种有利于创新的良好氛围下,合作社顺应农业发展新变化和农村改革新形势,不断拓展合作的新形式、新领域、新内容。

组织形式创新。随着农民群众对联合与合作的期盼更强、要求更高,合作层次、合作领域不断丰富和拓展。在专业合作的基础上出现了以承包土地经营权入股的土地股份合作和集体资产折股量化的社区股份合作。江苏、浙江等地在合作社地方性法规中,赋予了土地股份合作社和社区股份合作社的法律地位,保障股份合作社的健康发展。一些地方还出现了土地流转后富余劳动力组建的劳务合作社,农民以房屋、厂房入股组建的物业合作社,采取合并和联合方式组建的大型合作社、联合社,形成了多类型合作社竞相发展的新格局。

产业业态创新。伴随农业功能深入开发,合作社引入“互联网+”等新理念新技术,顺应产业融合趋势发展新业态。有的合作社在产业合作的基础上探索信用合作、互助保险,形成了农业产业与金融业务有机结合的新业态。有的合作社发挥自身优势,大力发展直供直销、电子商务,尝试直销配送、会员制消费、认购式销售,成为互联网、移动支付、物流配送等新技术新产业在农业领域应用的先行者。从单一的种粮养猪卖产品,拓展到卖服务、卖体验、卖感受,从传统种养业发展到加工、服务、金融等领域,合作社的横向一体化不断拓展,纵向一体化不断加深,收获了技术进步与产业融合的新红利。

运行机制创新。农民合作社已成为集新型经营主体与传统农户于一身、融生产与服务为一体的开放载体和复合组织,逐步形成了参与主体多元、利益分配多样、管理决策灵活的运行机制。有的合作社采取入股、租赁、托管等方式统一经营成员土地,成员通过转移全部或部分生产经营权,获得固定或“保底+分红”的浮动收益。有的合作社聘请职业经理人或专业管理团队负责日常经营,由成员直接管理变为成员间接控制,采取让渡部分决策权和管理权的办法,换来了专业化、精细化管理。有的合作社运用信息化手段进行民主决策,实现了“信息多跑路、成员少跑腿、民主得保证”。有的合作社加强与基地农户、销售企业、技术专家的合作,探索了合理体现产品、资金、土地、技术、管理、劳动力等多种资源要素贡献的盈余分配新机制。

农民合作社的创新实践值得肯定与鼓励,一些实践探索已经突破现行《农民专业合作社法》的规定,需要法律顺应时代发展潮流,进一步修改完善。合作社发展重点在法律颁布的十年间也发生了变化,从早期的侧重合作社的规模数量,已经逐步转变到现在的创新发展与规范发展上来,这也要求法律作出相应的改变。

勿忘初心启新程

目前,修改《农民专业合作社法》已列入全国人大立法规划,成为当前合作社发展进程的一件大事。依据十八届四中全会全面推进依法治国的战略部署,应加快修改完善《农民专业合作社法》,使其真正成为体现农民意愿、符合农村实际、有利于合作社发展的治社良法。

开拓创新,增强合作社发展活力。顺应农民对合作的多样化需求和农村改革深化趋势,适当扩大法律调整对象,赋予股份合作社、合作社联合社的法律地位,让农民在人的合作、生产合作的基础上实现土地等资产和资金、技术等全要素合作。鼓励合作社发展联合与合作,法律应对联合社的法律地位、组织性质、内部管理、责任能力及承担方式等方面进行界定,体现联合社功能定位上的经济性、价值取向上的服务性、内部管理上的民主性。规范合作社内部信用合作,将信用合作纳入合作社的业务范围,作出具体明确的规定,既要鼓励其有序发展,又要加强风险防控,增强合作社的服务功能。

强化约束,保证合作社规范运行。现行法律中还存在一些规定不明确、与现实情况相差较大的问题,应在法律修改中进一步明确或规范,以更好地引导支持合作社发展。如进一步厘清部门职责,明确主管部门,落实执法责任,防止出现扯皮推诿、监管不力等现象,切实发挥好“守夜人”的监管作用。为满足服务需求、发挥乡镇合作社辅导员队伍紧密联系基层的作用,应在法律修改中明确建立乡镇政府辅导员队伍,切实承担起政策咨询、服务指导、信息统计、项目监管等具体工作任务。结合市场主体公示制度改革,将合作社年度报告公示制度写入法律,督促合作社信息公开,进一步发挥社会公众对合作社信用的监督管理功能。

作者在革命老区调研80后返乡大学生谢玉龙(右三)和其兄谢玉生(左二)创办的鹿源梅花鹿合作社

完善扶持,推动政策措施法制化。近年来,国家出台了一系列促进合作社发展和规范的政策,对合作社发展起到了重要推动作用。应将这些扶持政策进行归纳梳理,上升为法律规定,将政策制度化、法制化。发挥典型示范作用,明确将示范社作为财政扶持的重点之一,提高财政资金使用效率和扶持精准性。为增强合作社抵御风险的能力,要明确鼓励和支持政策性、商业性保险机构为合作社提供保险服务,允许合作社开展社内互助合作保险业务。突出人才培训的重要性,在法律中明确将培训作为指导扶持服务合作社的重要举措,为合作社发展提供智力支撑。

法律的生命力在于贯彻落实。各级农业部门要在法律修改完善的基础上,加大法律宣传力度,指导加强合作社法治建设,建立健全配套法规,让尊法守法成为广大合作社理事长和成员的自觉行动,营造全社会了解《农民专业合作社法》、支持合作社发展的良好舆论环境和工作氛围。

(作者单位:农业部农村合作经济经营管理总站)