公共服务的财政投入促进了农村社会发展吗?

张新文+詹国辉

摘 要:是否具备健全的公共服务体系直接影响到基层社会的稳定和社会发展的质量,而公共财政经费投入的高低则直接影响城乡公共服务供给的非均衡性,因而有必要对农村公共服务的财政投入与其社会发展是否具备线性关系分开来看。文章基于正逆向指标以及FAM的分析法,借助于江苏省内苏北、苏中、苏南等区域的部分农村在2010—2014年的面板数据,分析了江苏农村公共服务财政投入经费与社会发展之间是否存在耦合关系进行实证检验,进而理顺及分析农村公共服务财政投入对社会发展的影响和存在的可能原因。研究认为:纠正财政经费的投入方向、调整与优化财政转移支付结构的责权利和健全基层政府的财力保障机制等有助于农村公共服务的有效供给和社会的健康发展,这也是实现治理现代化的动力所在。

关键词:农村公共服务;财政投入;社会发展

一、问题的提出

经济和社会发展的相伴随关系在任何时候都成为执政党及政府确立施政纲领的首要目标,以及所力图保持的平衡点,正如国外学者所言:社会发展不仅仅是经济增长和提供社会服务,它还是一种基于平等主义的发展战略(Midgley J.,1995)。本世纪以来,江苏的经济发展水平不断提高,从2010年的41425.48亿元发展到2014年的65088.32亿元,并成为全国范围内人均GDP产值的第二大省份,以不到2%的区域总面积贡献了全国10.23%的GDP。即便如此,高增长经济发展水平的背后也隐藏了诸多非均衡性发展的顽疾,诸如城乡之间的差距、地理区域间的差距等,而不同区域间在农村公共服务供给的失衡已然引致了社会发展的抑制效应。不仅如此,公共服务的供给差距还表现在城乡二元结构的层面,农村居民对公共服务需求的快速增长与供给缺位的悖论矛盾已然成为制约社会发展的瓶颈。2014年习近平总书记在江苏考察时更是首次提出“四个全面”的战略布局,如何破解当前农村公共服务供给的缺位以及在城乡之间、区域之间的非均衡,是当前乃至将来长时间内各级政府所面临的现实背景。

已有的研究表明,基于地方财政对经济性和社会性的投资存在区域差异性,以差异化的公共财政投入政策有利于缩减差异性的影响(徐盈之、赵永平,2015)。而“重增长、轻服务”的财政投入结构,又抑制了财政投入对农村公共服务的补给效用(许光建、刘汝兵,2015)。同时在财政信息公开机制尚未健全的前提下,财政透明度的提升不仅未能对农村公共服务行为产生有效的问责约束效应,反而助长了地方政府在公共服务供给中的怠政投机倾向(李敬涛、陈志斌,2015)。因此如何把握好公共财政与农村公共服务之间的线性关系,就显得比较重要了。部分学者从效率维度对公共财政与农村公共服务提出了相关建议,如健全与事权相匹配的财税体制,优化支出结构,扩大农村公共服务的受益范围,以此来增进农村公共服务供给水平(郑曦,2007)。对于具有明显区域性的公共服务来说,由地方财政来提供,也可能会比由中央财政来统一提供具有更高的效率(林万龙,2009)。同时以公共服务提供效率为中介,地方财政自主权对辖区居民的公共服务满意度将产生影响(高琳,2012)。在农村公共服务的质量要求方面,学者们均持类似的观点,如农村公共服务提升的关键在于构建起完善的公共财政体系和预算制度,确保预算资金不被滥用(程又中,2008)。提高财政收入、合理安排引导财政支出,保障公共服务供给的能力(温晓丽、李志国,2015)。同时以实现农村公共服务均等化,旨在确保城乡居民享受社会发展所带来的普惠性利益(李斌、李拓、朱业,2015)。

一般意义上而言,对社会发展或者社会建设的指标考量主要从公共服务所包含的项目内容来进行,例如义务教育、公共医疗卫生、社会保障、公共安全等。由于区域性差距的客观存在,社会发展的基础相当程度上依赖于经济内涵上的增量和存量。如何在公共财政的制度安排上寻求农村公共服务供给的创新,以摆脱当前公共服务的城乡非均衡性发展局面,同时助推农村社会建设,进而实现社会治理的现代化是当前农村治理亟待解决的现实命题。基于上述思考,本文拟从农村公共服务的财政投入与社会发展的耦合 “耦合”一词最初是通信工程、软件工程、机械工程等工程中的名词术语,主要是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,笔者在本文中所指的是两个变量间的联系程度。关系入手,对江苏省内所客观存在的城乡发展、区域发展不均衡问题提供佐证性的辨识,以此提出调整性的政策建议。

二、理论关系模型与实证测度

解释农村公共服务财政投入与社会发展之间的关系,需要理顺二者之间的逻辑关系,并进行一定的量化研究。在后续量化分析过程中,为减少样本数据调研指标的偏差,因此对样本空间内的各项指标进行无量纲化处理(Non-dimensional Process)。笔者主要借鉴安体富等学者的研究方法和模型,通过极值标准化(Extreme Standardization)方法模型的建构,以便为后续的因子分析和回归分析提供数据的准确及科学性(安体富,2008)。调研数据主要来自于江苏省传统上经济地理意义的三大片区,即苏北、苏中和苏南,选择经济发展速度和GDP指标存在差异的不同区域,以尽可能符合江苏省情,同时为了合理地测度出建构指标的合理性,同时在农村公共服务已经呈现“两极化(Polarization)”的发展倾向下,将测度指标进行分类处理,以正向指标(Forward Indicators)和逆向指标(Reverse Indicators)为分类的组别,具体的正向指标依据其指标数据值所反映出的效果呈正向关系,而逆向指标则恰恰与之相反。因此对上述两项指标所处理方法方式不尽相同,需要对无量纲化的处理方式也不一样。

正向指标的公式为:

上述公式xij主要指代农村公共服务中的各个单项指标(诸如义务教育、农村养老保险、农村公共医疗卫生、农村基础设施、公共安全 本研究认为,公共安全同样是社会公共服务的重要内容,但是其指标数据的选取具有一定的受限性。在实证检验中,有时候无法体现其所反映的内容,故在后续的表3中是没有计入的。等)的实际测度值,因此,0≤xij≤1。同时注意的是max(x)和min(x)则表示为测度指标x的最大值和最小值。

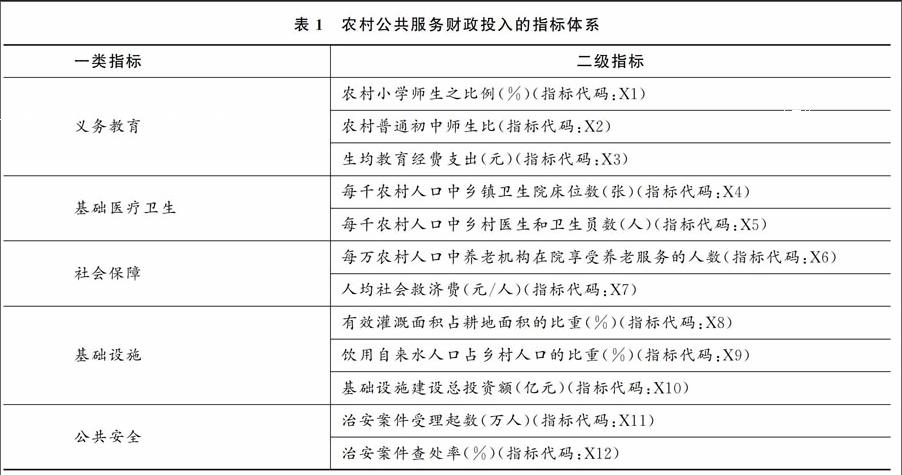

为了有效测度出农村公共服务财政投入与社会发展之间的相关关系,根据政府相关部门对相关内容的考评要点及学界共识,本研究建构如表1中的各项子目指标的相关体系,并根据面板数据是否容易获取以及指标误差的综合考量选择了如下的二级指标。

本研究所获得的数据主要是来自于苏北(宿迁、徐州)、苏中(南通、泰州)、苏南(苏州、无锡)三地,测度数据的时间主要是2010—2014的五年区间,统计数据主要来源于2010—2014《江苏省统计年鉴》、2010—2014各城市的统计公报、2010—2014《中国农村统计年鉴》和2010—2014中国经济与社会发展统计数据库中的面板数据,公共安全的数据主要来自于各地级市信访局网站中有关涉农问题的公开资料。笔者主要依据因子分析法(Factor Analysis Method, FAM),以获取农村公共服务在财政投入测度指标中的各项因子,进而验证公共服务的财政投入对农村社会发展的影响。

因子分析法是基础性统计分析法,其依据原始变量内部进行一定的矩阵转化(Matrix Transformation),以及后期矩阵旋转(Rotation Matrix),从而求解出各个相关变量之间相互依存的关系。具体做法是将样本区域内从经验中发现的相关关系变量进行归纳、矩阵转化、求解等过程,得出几个相关的变量,使其更能代表与原始变量之间的有效关系。因子分析法的优势在于能简化初始数据的繁琐,进而减少不必要的影响度和指标间测度误差,使得各项指标的后期测度对因子变量更有解释性。

因此,基于获得的已有数据对上述公式以及前文的测度指标进行一定的测算,整个测算以及求解过程均使用stata2.0,得出其描述性统计量。以KMO统计量对其做适用性检验(Suitability Test)。经测度其KMO的统计量为0.486,说明可以使用FAM来测度,见表3所示。因子(F1、F2、F3)的特征值均大于1.00,而方差贡献率各是35.46%、24.85%、32.17%,F1、F2、F3的方差累积度达到92.48%,说明选取的指标可作为测度变量。为了进一步地对被解释变量的因子代表性做出一定解释,需要对其采取因子载荷矩阵正交旋转,得出解释结果,以此来深化各个因子在各项指标xi中的解释力度,经旋转后因子载荷系数已经明显向两极分化。通过4个主因子以及对应的方差贡献率,并最终计算出江苏省样本区域2010—2014年农村公共服务的综合得分,如表2所示。

从区域层面来看,苏北区域农村公共服务水平明显偏低,而苏南的苏州和无锡则一直领先于末尾的宿迁0.5之多。另外从农村的个体维度来看,徐州市则与所处于区域趋势相反,不过仍然排在中间层次。为了有效分析农村公共服务与社会发展之间的耦合关系,笔者设定社会发展指标作为被解释的变量。其所设定的关系模型为:

从数据模型估算看,农村公共服务的财政投入量总体对社会发展是正相关的影响,在0.001置信水平下有着显著相关,且其相关系数(Correlation Coefficient,CC)为0.6915,而在0.05置信水平中,CV值也达到0.4529。这表明了农村公共服务的财政投入与社会发展之间存在正向耦合关系。

三、关于财政投入对社会发展的进一步解释:影响及其原因分析

作为观察地方经济与社会是否协调发展的重要指标,财政的收入在于国家税收的贡献,并以此作为财富分配和再生产的支出基础。总体来看,江苏公共服务的财政投入有效地促进了农村的社会发展。根据上文的回归测算,其分项指标中的社会保障为0.2028,医疗卫生为 0.5317,这两者的回归效果比较良好,说明社会保障和医疗卫生支出对农村社会发展的作用较为显著。对于公共安全的财政投入对社会发展的影响为0.4458,可见公共安全的财政投入对社会发展呈现出正向影响关系,而且影响程度还比较高。在经济增长态势良好的城市,以苏州市为例,春节前期18家“老赖企业”拖欠工程款和农民工工资,引发群体性事件(2015)2015春节前一些建设单位未能足额支付工程款,少数建筑业企业未能足额支付民工工资,个别劳务承包人有意制造事端,引发了一些拖欠民工工资、恶意讨薪和讨要工程款等群体性事件。,而在2010年前,苏州“通安征地”也存在大规模的群众聚集事件(2010) 苏州“通安征地”(2010)群体性事件主要因为因怀疑征地款被克扣,通安及周边村民陆续向镇政府、高新区政府进行补发补偿金的请求。由于“动迁与富民并进”承诺兑现迟缓,不同年度拆迁补偿金额相差过大,导致发生大量群众不满,引发聚众上访。另外由于镇政府散漫、轻视的处理态度,激起了上访群众更大的怨气,更加上区政府在问题尚未妥善解决的时候,以公告的方式撤换镇政府干部,对整个事件起到了催动恶化的结果。,这也说明了经济增长或城市化发展进程过快的区域与社会发展之间也存在部分明显的不协调匹配关系。本研究还在模型3中加入了社会稳定 社会稳定主要是指社会的某种状态,它与社会秩序相关联。而社会秩序又是社会生活中某种稳定而协调的属性或状态,换句话说即为与社会相关联各种因素,包括社会治安、土地流转的利益博弈、拖欠民工工资、征地拆迁等,保持一段时间的相对恒定的状态。虚拟变量,回归结果显示,回归系数为-0.2611<0,社会稳定对其收入是呈现出负相关关系,证明社会稳定的程度影响了农民人均收入,社会发展问题随之受到影响。分项指标中的基础设施为 0.0269,无限接近于0值,对农村社会发展的影响程度比较偏弱,可能的解释在于江苏农村在历史上其发展农业的基础设施条件就比较好 “苏湖熟、天下足”也是历史上对江苏尤其是苏南、苏中等地的描述,其农业发展的基础得益于良好的地理条件,而洪涝灾害,即便是沿海常见的台风等恶劣天气,产生的影响相比其它地区也少得多。。同时还看到了义务教育变量在统计核算中不显著,且系数趋向于0。从统计学上来看农村义务教育的财政投入经费对社会发展没有直接性影响,可能的解释是农村义务教育是农村社会发展的必要条件和农民增加收入的基础性条件,但可能不对社会发展起到直接的促进作用,更多的应该属于隐性的促进作用,而且教育成才需要时间过程的事实也证明了这一点,因为只有个体在经过义务教育以后,需要继续接受更高等教育和职业培训等才能有效增强发展能力,提高收入水平。

即便在经济发达地区的江苏,其公共服务的均等化改革仍然存在诸多的问题,其城乡、区域、社会阶层间公共服务的受益范围、受益内容和受益水平的平衡性有待加强。因此我们还有必要分析农村公共服务财政投入与社会发展出现困境之原因。

(一)地方政府宏观发展战略的偏差

公共服务的资源配置未摆脱“以城市为主导”的宏观偏差战略,这已成为全国范围内的客观事实。“社会空间生产与消费的主导权主要掌握在‘城市政府手中,其空间的特性就是城市与乡村‘中心边缘结构的形成与固化”(刘祖云、李震,2013)。地方政府尤其是其行政领导在基于政府业绩以及个人功绩的“自利性”驱使下,将原本一部分用于农村公共服务的财政预算转向投入到非农事业的发展,如诸多城市工商业、房地产行业等,加剧了城乡差距(李燕凌、刘远风,2013)。同时建国后直至今天户籍制度改革还是不彻底,除了影响城乡发展外,还制约了社会发展的均等化实现。社会百姓对地方政府的满意度下降,容易形成社会不稳定的因素(黄金辉、丁忠庚、丁忠毅,2011)。基于农村公共服务供给的财政投入不足现实,各项农村公共品也不能有效满足农村居民的服务所需,部分基本公共品(教育、公共医疗、交通设施)需要依托于外部市场的供给,这部分资金主要来自于农村居民的自筹性支付,而这也造成城乡个体之间净收入的进一步加大。

进入新世纪以后,虽然江苏省推行多项农村公共服务的均等化政策,但是省内农村公共服务的区域差异性仍然比较明显。以江苏为例,区域发展的差异性不仅体现在综合经济发展水平上,城乡人均居民收入差距之比均大于2倍,见图1。人均收入之比一定程度上反映出城镇与农村在公共服务供给过程中,由于发展战略的偏差,农村居民的可支配性收入反而减少,对于公共服务的需求则处于增加的状态。

对于苏南、苏中、苏北三大片区的样本农村而言(见图2),从上世纪90年代,江苏省为了进一步深化经济体制改革,颁布和施行了多项区域化特征的发展经济战略。而这种战略政策的倾斜势必会影响到区域发展的差异,并且这种区域差异还将长期存在。图2中,表明了GDP增长的次序依次是苏南>苏中>苏北,如果“区域化优先发展”战略进一步施行,也会加剧区域差距。

从市级政府层面来看,受城市发展和领导业绩考核的驱使,使得“以城市为主导偏向”的发展政策进一步地推行。有限的财政经费主要投入到城市建设方面,农村区域不能得到有效经费补贴,其公共服务遭受流失以及碎片化供给等痼疾(杜春林、张新文,2015)。以农村财政转移支付为例,“十二五”以来,江苏省各级财政安排农林水支出3138亿元,年均增长12.24%,而在2013年仅仅一般性转移支付 一般性转移支付,主要是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。而对于农村税费改革转移支付而言,是针对农村税费改革导致地方政府减少“收入—支出”而出台的政策措施。为推动农村税费改革顺利实施,从2001年开始,中央财政统筹考虑各地区提高农业税率增加收入和取消乡镇统筹、降低农业特产税税率、取消屠宰税减收、调整村提留提取办法等因素,对地方净减收部分,通过转移支付给予适当补助。农村税费改革转移支付资金分配遵循统一与规范、公正与合理、公开与透明等原则,按照基层必不可少的开支和支出政策调整造成的收入增减变化相抵后的净减收数额,根据各地财政状况以及农村税费改革实施过程中各地不可预见的减收增支等因素计算确定,并重点向农业大省、粮食主产区、民族地区和财政困难地区倾斜。就达到了1543.6亿元。而对于中央财政安排农村综合改革转移支付资金而言,以2014年为例,农村综合改革转移支付经费仅占中央政府对地方政府的总转移支付经费的6.93%,不足以支撑各区域农村公共服务的有效性供给。可见,财政转移经费对农村区域的投入比较匮乏,依然还是偏向城市发展。

(二)财政投入责任机制在社会发展方向的缺位

农村社会事业的各项事务归属于基层政府“本该有为”的职能范围,而这也是处理当前乃至今后农村经济与社会平衡发展的前提。世界银行早就指出,加强关键性的社会部门,如基础教育和医疗,对整个发展具有工具性的效益,不仅可以提高生产力,而且还可以得到较高的社会回报(World Bank,1991)。 中国政府自从上世纪90年代的“分税制”改革以来,政府财政职能转换并没有得到有效优化,仅仅只是明确地方政府的公共财政收入的支配在中央和地方层面的百分比,尚未确定公共服务供给财政投入的归属范围和分担比例,尤其是关于农村区域(陈永正,2010)。因而,在农村社会发展方向上,财政投入的轻责任归属后遗症仍未解决,这并将长期存在中国农村社会治理进程之中。缘起于财政投入责任机制的缺位或者责任归属的模糊性,引致了本可改善农村公共服务质量的公共政策发生执行偏差或者异质性的发展。

以江苏省为例,省一级对偏弱区域(如苏北地区)实行财政转移性资金补贴,对此亦有政策上的优惠,但并没有客观地从实质层面来解决偏向性发展,对农村公共服务的财政经费实际投入的范围以及比例和财政筹资模式如何等,都尚未做出明确性的责任归属。从财政投入的比重而言,江苏省从2010—2014年的五个年度内,公共服务的财政投入在农村区域和城市区域是有所不同,见图3。

从数据的变动情况可以发现,农村公共服务的财政投入比重均不超过50%。但是农村公共服务的财政投入总体来看呈现出上升趋势,比如基础性义务教育(从35.5%转变到46.1%)和社会保障(从34.9%转变到42.3%)等都有了较大改善。而对于公共医疗卫生和交通运输等不能直接作为地方政府尤其基层政府绩效考核指标的重点范畴,显然不在基层政府的重点投入区域。市级政府在城市与农村公共服务财政投入上存在“二元区域偏差”,使得乡镇基层政府公共支出额外增加,从而造成了基层政府的财政压力,进而对农村公共服务财政投入“循环怪圈”的扩大增加了不稳定的可能性,最终增大了农村公共服务供给难度,以至于农村公共服务质量和农民公共服务的满意度有所下降。

(三)公共财政转移支付的结构不合理

主次问题、资金使用分散的问题一直存在于农村公共服务的供给领域,核心在于农村基本公共服务所占财政转移支付的比重比较低。以2014为例,江苏省下达一般公共预算转移支付1501.1亿元;其中,财力性转移支付占比43.4%,专项转移支付占比56.6%。而农村社会保障的财政投入仅占7-06%,农村义务教育的比重为6.87%,农村公共医疗卫生只是5.49%;而这三项基本公共服务的专项转移支付占专项转移支付总量的比重仅为19.42%。上述数据显出近几年江苏省财政转移支付制度得到了重新整合与优化,但是其农村公共服务财政转移支付结果却不尽如人意。比较江苏省在农村公共服务的区域差异,数据结果见图4。

从图4中充分体现了江苏省财政转移支付的集体上升,为农村公共服务改革以及社会发展做出了财政支持。但是从苏南区域来看,因其本身区域城市经济社会发展水平,财政转移支付的比重从2012年开始,一直呈现增高趋势,而苏中区域恰恰与之相反,财政转移支付比重呈降低趋势。苏北区域的转移支付比重有所增加,增幅程度不大,仅仅在一两个百分点左右。因此上述财政转移支付政策的施行有违“转移支付的核心实质目的” 实行转移支付的实质目的是解决中央与地方财政之间的纵向不平衡和各地区之间的横向不平衡、补偿超出地域的“利益外溢”和中央政府“加强国家凝聚力”;其实质是一种财政补助,基本表现是“抽肥补瘦”,体现国家的宏观经济财政政策;它的特征是事权与财权的对称性、资金流动的双向性、制度管理的科学性、政策实施的统一性和法制性。解决中央与地方财政纵向不平衡和地区间财政横向不平衡的矛盾,是规范中央与地方财政关系的有效途径。,一定程度上挤占了苏中与苏北区域的保障经费,进而延缓了这两大区域的农村公共服务的发展。基于苏北、苏中以及苏南的区域差异性,因而有必要施行一定比例的专项转移支付项目。但是有一明显的盲区在于专项转移支付项目过多过杂,主次不分明 专项转移支付项目过多过杂是在中央以及省市层面对农村公共服务中诸如农村义务教育、公共医疗卫生、社会养老等专项项目发生“项目支付重叠”的现象。而主次不分明则指中央财政安排给地方财政的补助支出。同时其转移支付资金则由地方统筹安排,不需地方财政配套;但是从实践反馈效果来看,依然需要依靠基层政府(县乡政府)的财政补贴得以供给农村公共服务。。

(四)财政投入体制改革的渐进性导致社会发展的偏差

纵观历次政府层面的财税改革,基本上表现出渐进性的推进策略,这也是农村公共服务非均等化的发生背景。之所以农村公共服务财政投入体制改革呈渐进性,原因在于颁布和施行的调整优化政策主要依托于市、县、乡各层级政府的行政化手段得以执行,并没有建立在法律的基础上并经过相应法律程序,体制改革中的社会公众,尤其是农村区域中农民对此的合法认同性有待商榷。在现行条件下农村公共服务财政体制的稳定性和制度规范性尚未有效形成体系,各层级政府基于本部门利益主义的驱使下会发生政策和部门博弈行为,进而致使农村公共服务进一步产生非均等化发展。

在农村公共服务财政转移与投入的具体操作过程中,各层级政府对农村区域发展中公共财政支出范围和比例并未明晰性划分。尽管地方政府坚持以“逐步提供农村公共服务的财政投入比例”为先行政策导向,但在基于市级政府为核心的发展业绩保护之下,采取维护城市发展的重点战略政策,忽略了农村发展以及对农村公共服务财政经费的投入。这种导向性行为在市县级政府中尤甚。上述行为的后果致使农村公共服务实践的财政保障问题并未得以突破与解决,与此同时还会在无形之中造成财政体制改革的攻坚点和突破点发生转变,进而转向公共服务财力性保障的争夺。农村公共服务供给有效性的实现,在于农村社会与城市发展的均等化公平,有效性的实现主要是依赖于农村公共服务财政资金的大力投入,从而推动了农村治理和农村社会的有力转型(张新文、张国磊,2014)。从市县级政府财政体制改革的实践来看,农村公共服务的匹配性财政体制机制仍未有实质性突破,基本还是坚持固有的“财政包干”时期的策略,过多考虑行政部门的利益或者政府业绩的考核。不彻底的公共服务财政体制改革形成逆向效应,这尤其需要强化对下层级特别是基层政府的财政改革,加强对农村区域匹配的财力与事权的相互匹配,进而促进农村公共服务的有效分级供给的实现。

(五)公共服务的财政投入与地方政府偏好激励的非兼容

地市级政府固有的“行政集权”模式,在基于“绩效考核—晋升激励”机制和财政分权的双向性作用下,各县市主要以GDP增长为发展先导方向,财政投入的对象主要是GDP绩效高的服务项目与工程,而其他财政支出被挪用(诸如农村社会工程项目的支出减少),进而导致农村公共服务的财政投入偏少,农民需求并没有得到有效满足。对农村公共服务工程与项目的忽略,会进一步地激发中国农民传统性的储蓄思维,同时也会造成农村社会的整体性消费力不足。而地方政府为了城市发展的GDP绩效增长,又被迫增加城市发展的财政投入,这又会进一步地加剧了农村社会消费力不足,最终陷入一种公共服务供给与地方政府偏好激励的非兼容性的恶性循环。

此种恶性循环的发生,引起社会投资和农村消费的失衡,并且将不断恶化。这种恶化不仅仅只是表现在市县级政府的投资经济支出,同时也造成农村公共服务供给外部非均衡性的发生。尽管近5年来,江苏省不断加大对农村公共服务的财政投入力度,但基于地方政府个体维度原因,财政投入经费的缺口依然不小。最终后果即为,农村公共服务的供给数量和质量同农民日益增长的公共服务需求之间矛盾不断凸显并且长期存在(赵曼丽,2013)。

四、促进公共服务的财政投入与社会发展协同的基本路径

如何改进农村公共服务的财政投入体制是当前解决农村公共服务与社会发展悖论的有效突破点,其路径建设可以从以下方面进行。

一是纠正财政经费的投入方向和比例。 城乡社会发展是以公共服务为主体内容的优次派序,首先需要科学界定城市和农村财政投入的范围与比例,重点保障“弱势”的农村公共服务的经费支出。其次,在财政投入经费以及政策优惠方面,主要向农村区域,甚至贫困地区倾斜,实现“改革红利” “改革红利”是李克强在“全国综合配套改革试点工作座谈会”上提出的,改革的实质是制度变迁或制度创新,改革红利是指由制度变迁或制度创新所带来的收益。改革是一个由“制度均衡到制度不均衡,再到制度均衡”的过程。因而当存在制度不均衡时,新制度安排的“获利”机会就会出现。如果制度变迁的预期收益大于预期成本,就存在以制度变迁实现帕累托改进的可能。此时,一项新制度的出现就会将潜在的收益转化为现实的收益,从而形成改革红利。在区域层面上的公平体现。对于江苏而言,在经济规模已经取得良好成绩的情况下,公共服务的财政投入经费应该转向农村发展,转移范围主要在省内的苏中、苏北区域城市,以此来缩减江苏省农村公共服务区域性差异,以财政投入经费带动发展,促成社会发展的薄弱区域“朝前转向”(诸如农村公共卫生服务、农村基本养老服务、基础性义务教育等)。最后,以对财政经费的优化带动农村公共服务供给质量,打破固有财政投入模式的误区,实现对农村公共服务的财政投入与经费支出的调节,从而建立提供农村公共服务供给质量的经费保障机制,切实有效地保障农村公共服务的发展水平,提升社会发展水平以及农民社会满意度。

二是转移支付制度在责、权、利层面的调整与优化。按照财力与支出责任相匹配的原则,进一步完善省对市县,尤其是对基层县乡的专项转移支付,提升转移支付的透明度以增强协同分配效用。另外要逐步增加财力性转移支付的规模和比例,以此来保障县乡农村公共服务的有效供给。规范区域层面的发展性转移支付,特定发展目标和区域支持为导向,进而以“农村公共服务项目”为依托的财政补助方式来保障农村公共服务的外部财政补给效应。

三是健全基层政府农村公共服务的财力保障机制。把加强县乡政府提供农村公共服务的财力保障放在最为显著的位置,以满足农村公共服务的财力保障需要,实现“保运转、保民生”为目标。同时在省市政府加大对农村区域的财政支持力度的基础上,以建立健全农村公共服务有效供给的奖补机制,以期实现基层农村公共服务的外部补给效应,并根据农村公共服务发展水平之需进而提升保障水平。

参考文献:

[1] 安体富,2008:《中国税收负担与税收政策》,中国税务出版社。[An Tifu,2008, “Chinas Tax Burden and Tax Policy”, Beijing, China Tax Press]

[2] 陈永正,2010:《城乡公共服务均等化视角下地方公共财政体制改革》,《财经科学》第1期。[Chen Yongzheng,2010,“The Reform of Local Public Finance System from the Perspective of Urban and Rural Public Service Equalization”, Financial Science, 1.]

[3] 程又中,2008:《国外农村基本公共服务范围及财政分摊机制》,《华中师范大学学报(社会科学版)》 第1 期。[Cheng Youzhong,2008,“Rural Basic Public Service Scope and Financial Allocation Mechanism”, Journal o f Huazhong Nor mal University,1.]

[4] 杜春林、张新文,2015:《乡村公共服务供给:从“碎片化”到“整体性”》,《农业经济问题》第7期。[Du Chunlin and Zhang Xinwen,2015,“The Supply of Rural Public Service: from‘Fragmentation to ‘Integrity”,Issues in Agricultural Economy,7.]

[5] 范柏乃、蓝志勇, 2016:《公共管理研究与定量分析方法》,科学出版社。 [Fan Bonai and Lan Zhiyong,2013,“Public Management Research and Quantitative Analysis Method”,Beijing: Science Press]

[6] 高琳,2012:《分权与民生:财政自主权影响公共服务满意度的经验研究》 ,《经济研究》第7期。[Gao Lin,2012,“Livelihood under Decentralization: An Empirical Study on the Impact of Local Fiscal Autonomy on Citizens Satisfaction with Public Services”,Economy Research. 7]

[7] 黄金辉等,2011:《促进社会长期稳定的新思路——论优化基本公共服务供给》,《理论视野》第4期。[Huang Jinghui et al.,2011,“New Ideas for Promoting Social Stability in the Long Term”,Theoretical field of vision,4.]

[8] 李斌等,2015:《公共服务均等化、民生财政支出与城市化——基于中国286个城市面板数据的动态空间计量检验》,《中国软科学》第6期。[Li Bing et al.,2015, “Equalization of Public Services, Fiscal Expenditure on Peoples Livelihood and Urbanization”,China Soft Science,6.]

[9] 李敬涛、陈志斌,2015:《财政透明、晋升激励与公共服务满意度——基于中国市级面板数据的经验证据》,《现代财经》第7期。[Li Jingtao and Chen Zhibin,2015,“Fiscal Transparency, Promotion Incentive and Public Service Satisfaction”,Modern Finance,7.]

[10] 林万龙,2009:《不同级层财政主体的农村公共服务供给能力分析》 ,《甘肃行政学院学报》第1期。[Lin Wanlong,2009,“Provision Capacity in Rural Public Service for Different Level of Governmental Finance”, Journal of Gansu Administration College,1.]

[11] 李燕凌、刘远风,2013:《城乡差距的内生机制:基于公共服务资本化的一个分析框架》,《农业经济问题》第4期。[Li Yanling and Liu Yuanfeng,2013,“The Endogenous Mechanism of Urban and Rural Disparity: An Analytical Framework Based on the Capitalization of Public Services”,Issues in Agricultural Economy,4.]

[12] 刘祖云、李震,2013:《城市包容乡村:破解城乡二元的发展观》,《学海》第1期。[Liu Zuyun and Li Zhen, 2013,“Inclusive Rural City: the Development of Urban and Rural Crack”, Xuehai Journal,1.]

[13] 许光建、刘汝兵,2015:《实现基本公共服务均等化的财政保障机制研究》,《价格理论与实践》第3期。[Xu Guangjian and Liu Rubing,2015,“Research of Financial Security in Basic Public Service Reality”, Price Theory and Practice,3.]

[14] 徐盈之、赵永平,2015:《新型城镇化、地方财政能力与公共服务供给》,《吉林大学学报》 第5期。[Xu Yingzhi and Zhao Yongping,2015,“New Urbanization,Local Government Fiscal Capacity and Public Service Supply”,Jilin University Journal Social Sciences Edition,8.]

[15] 温晓丽、李志国,2015:《经济新常态视阈下提高县级财政保障基本公共服务能力问题研究》,《理论月刊》第6期。[Wen Xiaoli and Li Zhiguo,2015,“Study on the Problem of Improving the Basic Public Service Ability of the County Financial Security under the New Economic Normality”,Theory Monthly,6.]

[16] 郑曦,2007:《完善农村公共服务休系建设的财政对策与建议》,《财政研究》第11期。[Zheng Xi,2007,“Way of Financial Method in Rural Public Service System”,Finance Research,11.]

[17] 张新文、张国磊,2014:《农村治理如何从传统化向现代化演变》,《北京社会科学》第3期。[Zhang Xinwen and Zhang Guolei,2014, “How Rural Governance Changes from Traditional to Modern”,Beijing Social Science,3.]

[18] 赵曼丽,2013:《从协同到共生:农村公共服务供给的理论构建与超越》,《江海学刊》第3期。[Zhao Manli,2013,“From Synergy to Symbiosis: the Theoretical Construction and Transcendence of Rural Public Service Supply”,Jianghai Journal,3.]

[19] Midgley,J.,1995,“Social Development: The Development Perspective in Social Welfare”. London:Sage. pp12-13.

[20] World Bank(1991),World Development Report 1991:The Challenge of Development, Washington, DC: World Bank.

Abstract:The unbalanced development of rural public services results in heterogeneity of rural social development, while the funding of public finances have directly impact on non-equilibrium level of public services in rural areas, it is necessary to research integrated finance public services in rural areas into social development. The paper based on regular, reverse indicators and FAM, aiding by 2010—2014 panel data of sample cities in northern, the Central & southern Jiangsu, and constructing a model of coupling relationship between rural public service financial investment funds and social development to empirical test, and then straighten the Positive effect of financial investment in rural public services on the social development. With regards to this, by increasing financial investment funds, rationalize the relationship between rural and urban distribution of finances, adjusting and optimizing the fiscal transfer payment system , in order to achieve effective supply of rural public services, thereby to make the further development of rural society aimed at achieving the modernization of rural governance.

Key Words:Rural Public Services ; Financial Investment; Social Development

责任编辑 汪晓清