河西石窟以大梵天帝释天为胁侍的造像

张宝玺

内容摘要:河西石窟中多铺以大梵天、帝释天为胁侍的造像,长期以来都著录为菩萨和天王。以大梵天和帝释天为胁侍的造像源于犍陀罗艺术。随着时代的不同、地域上的变化,在流传过程中,其形象参入了多元文化因素。河西北魏石窟中大梵天均着菩萨装,帝释天则为武士装,或称天王装。

关键词:大梵天;帝释天;菩萨装;天王装

中图分类号:K879.29 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)04-0019-07

Abstract: There are many statues of Buddha flanked by Brahma and Indra in the caves of the Hexi regions, the latter of which have long been recorded as bodhisattvas or lokapalas. Buddhist statues accompanied by the Indian deities Brahma and Indra derived from Gandharan art but developed in character according to changes in time and region, adding various cultural elements as Buddhism was disseminated throughout China. In the caves of the Hexi regions, all the images of Brahma are clad in the attire of bodhisattvas, while those of Indra are dressed like lokapalas or warriors.

Keywords: Brahma; Indra; attire of bodhisattvas; attire of lokapalas

河西石窟有多铺以大梵天、帝释天为胁侍的造像,长期以来都著录为菩萨和天王,特别是帝释天因其身着铠甲长期以来都将其纳入天王系列讨论,但终未指出是那位天王,所以难以形成定论。也有学者将其纳入天龙八部中的天众即诸天神加以论证,其概念仍然是含糊不清。也有将其定名为密迹金刚者。凡此等等。近有学者指认出一菩萨一天王的这类造像应为大梵天和帝释天。例举永靖炳灵寺第169窟第3龛造像中佛胁侍一菩萨一天王应是大梵天和帝释天。该窟壁画中第14龛像说法图和第24号千佛壁的居中说法图中一铺一佛二菩萨说法图,其胁侍也应是大梵天和帝释天。酒泉文殊山第2窟(千佛洞)右壁千佛壁中的一佛二菩萨说法图,其胁侍同样是大梵天和帝释天[1]。早年武威天梯山石窟第4窟中心柱正面龛左、右侧胁侍已定为大梵天和帝释天[2]。这个论证接近实际,虽然它们的形象比起犍陀罗艺术有很大的变化,但都是大梵天和帝释天作胁侍,定名确切。

其实,河西北朝石窟中,以大梵天和帝释天作胁侍的远不止这几铺,还有张掖金塔寺石窟西窟中心柱左面(东面)龛、东窟中心柱右面(西面)上层龛,张掖南山千佛洞第8窟前室左壁龛,莫高窟第257窟中心柱正面龛等。这几铺都是很有价值的雕塑,极具重要性。显然,河西北朝石窟中这类造像最为集中。

另有莫高窟第263窟北壁说法图、第251窟南壁说法图、第254窟北壁难陀故事中的说法图中的一僧一天王,也可能是僧装大梵天和帝释天。

以大梵天和帝释天胁侍的造像多见于河西石窟,中原的如云冈、龙门等皇室系列的大型石窟没有这种造像。唯散见于为数不多的数例小型造像碑及铜板造像,如衣丽都(Lidu Yi)《邯郸成安县出土的北魏太和六年(482)释迦三尊像》考证,其碑正面就是大梵天和帝释天为胁侍的造像。文中还例举了数例北魏和平元年(460)、北魏和平二年(461)、北魏太和元年(477)石刻和铜版多种小造像,其时代最早者为北魏和平元年(460)。成都出土的南朝梁代数尊这类石刻造像,其时代是在梁天监十年(511)及其以后[1]。总体上看,北魏早期就出现了这种造像,都是小型造像,终未进入石窟。所以河西石窟里以大梵天和帝释天为胁侍的造像,就显得十分重要。

一 河西石窟造像中所见的

大梵天和帝释天

河西石窟以大梵天、帝释天为胁侍,始于十六国晚期,盛行于北魏,个别的到西魏(表1)。

炳灵寺石窟在河西走廊最东端,位于丝绸之路上。第169窟第3龛造像,在该窟北壁上部,为悬浮形制的龛形,坐北面南,龛的左半部邻靠崖壁,右半部则脱离崖壁。总体呈悬浮式龛形,是用木支架滕条敷泥造就的。它和本窟第6龛属同一种情况,并没有紧靠崖壁,一边贴近崖壁,一边悬浮,处于对方位上的考虑,而并不全部临靠崖面。龛高2.30米,宽2.30米,深0.65米。龛内泥塑半圆雕佛三尊。主尊坐佛高1.35米,着通肩大衣,结禅定印,结跏趺坐,体态雄岸稳健。

左胁侍大梵天,裙帔装,袒上衣,身白色,下着裙,额顶束发,发辫垂肩,佩项圈、璎珞,身后一领飘带由项际垂下,绕于体侧臂腕间;左手上举握拂尘,显示其身份为大梵天,右手下垂握飘带。

右胁侍帝释天,武士装,额顶束发(顶髻已毁),身着铠甲,下着裙,身后披一领披风;右手上举金刚杵,显示其身份为帝释天;左手下垂;色相为赤赭色,面现忿怒相,眉头紧锁,下巴肌肉暴起,神态威猛。

本龛的建造年代,应属后西秦时期或北魏早期。所谓后西秦时期,即公元131年西秦灭亡后,这里属吐谷浑辖地有十多年时间。北魏统一北方过程中445年置枹罕镇。我们把北魏进入这里之前这一段时间的造像,称为后西秦时期造像。这一时期内佛教在炳灵寺依然很兴盛。这尊造像的相对年代是后西秦时期,乃至到了北魏早期。

这铺造像的珍贵之处是大梵天执拂尘,帝释天举金刚杵,它是相当完整的一铺造像,比起那些残失持物的造像,十分难得(图1)。

金塔寺石窟西窟中心柱左面(东面)圆拱形龛,尖拱形龛楣。楣中浮雕火焰纹、摩尼珠。龛内塑坐佛。龛外右胁大梵天,左胁帝释天。佛高1.10米。右胁大梵天高1.35米,作菩萨装,裙帔式,袒上身,下着裙,头手俱残,持物残失。左胁侍帝释天,着武士装,身着铠甲,下着裙,头上宝缯束发,有冠饰,发辫垂肩,双手残损。持物残失,飘带由颈部下垂绕颈绕臂垂于体外侧(图2)。

金塔寺东窟中心柱右面(西面)上层并列着三佛龛。左侧龛主尊为释迦苦修像,像高0.95米,右胁大梵天,菩萨装裙帔式,袒上身,斜披络腋,下着裙,右手残持物不明,左手下垂。左胁帝释天,高0.80米,武士装,束发,发辫垂肩,身穿翻领对襟半袖鳞甲铠甲,左肩后垂披风衣襟,下着裙,右手下垂,左手上举掌心握小花朵。图为三佛龛四胁侍中的两身(右起第一、二身)(图3、图4)。

张掖南山千佛洞第8窟前室左壁前部大龛,尖拱形龛楣,龛内塑一佛二菩萨。龛外右胁帝释天,头束宝缯,身着铠甲,背披披风,两手已残失,持物残失。左胁造像已失(应为大梵天)。大梵天和帝释天的位置正好与炳灵寺第169窟第3龛的相反(图5)。

莫高窟第257窟中心柱正面龛,中为倚坐佛,佛高1.87米。龛外左胁帝释天,武士装,身着铠甲,右臂下垂,手部残去。左小臂处残断,形似上举,似有持物,已经残去。右胁造像(应为大梵天)已经残失。敦煌研究院有学者认为:此是此时出现的新题材,定为天王,在众多的北朝石窟中,它是孤例(图6)。

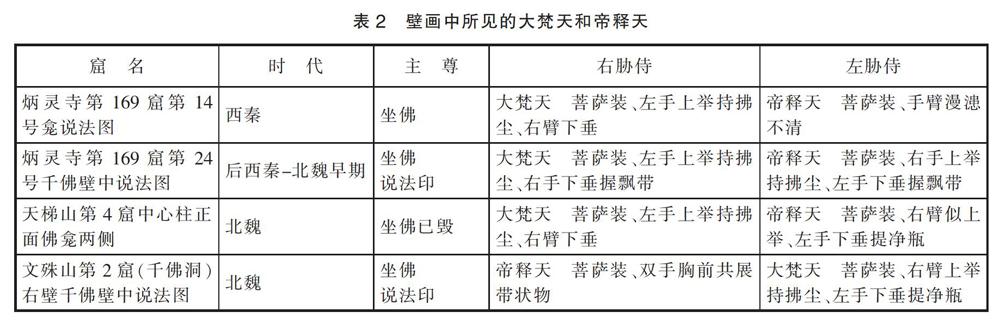

二 壁画中所见的大梵天和帝释天

壁画中的大梵天和帝释天的形象多数皆是菩萨装,这一点与造像中大梵天菩萨装和帝释天武士装(天王装)有所不同,著录如表2。

炳灵寺石窟第169窟北壁第14龛像中有一铺一佛二菩萨说法图。壁画有经过火烧的痕迹,画面已相当不清楚。从层位关系看,它与北壁主要壁画是联为一体的。这铺壁画坐佛手臂模糊不清,上饰华盖。右胁侍大梵天,菩萨装,左手举拂尘,右手下垂。右胁侍帝释天,同样是菩萨装,残损相当严重,手中持物已看不清楚。两胁侍都是菩萨装,从配对关系上看应是大梵天和帝释天。说法图左侧三身男供养人衣帽尚且清楚,应为西秦供养人。右侧供养人已漫漶不清。这幅说法图的重要之处是,它是绘于西秦时的壁画,可视为最早的大梵天、帝释天为胁侍的说法图(图7)。

炳灵寺石窟第169窟东壁第24号千佛壁中居中的说法图,中为坐佛,左右二胁侍大梵天和帝释天均为菩萨装,袒上身,下着裙。右胁侍大梵天左手上举持拂尘,右手下垂握飘带。左胁侍帝释天右手上举拂尘,左手下垂握飘带(图8)。大梵天和帝释天皆举拂尘在犍陀罗艺术中已有先例:如白沙瓦博物馆藏,萨利·巴路尔(犍陀罗)出土的一例造像。佛右侧大梵天右手上举持拂尘,左手下垂似提水瓶。佛左侧帝释天左手持金刚杵,右手上举持拂尘。也就是说,大梵天和帝释天都有举持拂尘的造型。

天梯山石窟第4窟中心柱正面龛底层的北魏壁画,左右胁侍大梵天和帝释天均为裙帔装,头戴巾帻,上有新月形装饰,项佩三股大项圈,胸前佩串珠璎珞并佩圆形物,飘带绕身。右胁侍大梵天,左手举过头顶持拂尘,右臂下垂。左胁侍帝释天左手下垂提净瓶,右手似在上举(是否举拂尘已不清),站在莲台上(图9)。

文殊山第2窟(千佛洞)右壁北魏壁画千佛中的说法图,居中坐佛结说法印,左右胁侍大梵天和帝释天均为菩萨装,袒上身,下着裙。左胁侍大梵天,以右手举拂尘,左手下垂提净瓶。右胁侍帝释天双手于胸前共展带状物。两胁侍的位置正好与炳灵寺第169窟第3窟的相反。也有人认为这铺造像是无量寿佛(出自题记),系观察上的错误,并无题记(图10)。

另有莫高窟第263窟北壁的说法图、第251窟南壁的说法图、第254窟北壁难陀故事中的说法图中的一僧一天王,也可能是大梵天和帝释天。

莫高窟第263窟北壁说法图,中为交脚弥勒佛。右胁侍僧装,着右袒肩田相僧衣,右手上举拂尘,左手下垂。左胁侍武士装,身着铠甲,下着长裙,身躯向右展立,双手胸前共展独股金刚杵,身佩飘带绕于臂肘间。

莫高窟第251窟南壁说法图居中为坐佛,右手于胸前拇指与食指间握椭圆形宝珠。右胁侍僧装,着右袒肩僧衣,右手上举(未持拂尘),左手下垂。左胁侍菩萨装,头戴三珠冠,袒上身下着裙,披巾自双肩下垂在腹部交叉,右手下垂,左手于胸前持金刚杵。

莫高窟第254窟北壁难陀故事中的说法图,佛右手举胸前,似结说法印,掌心手指间束帛。右胁侍僧装,着右袒肩僧衣,坐在台上,右手上举持拂尘,左手于胸前拿细腰锥装物。左胁侍菩萨装,头戴花形冠,上饰宝珠,袒上身,下着裙,左手于胸前持金刚杵。

以上莫高窟这几幅说法图,右胁侍皆为僧装,右手上举拂尘或持拂尘,左胁侍身着铠甲武士装或菩萨装,皆手持金刚杵。

三 天人装的大梵天和武士装的帝释天

大梵天在印度婆罗门教中,是世界的造物主,也是婆罗门教最推尊的主神。帝释天本为印度教之神,于古印度时,称因陀罗,入佛教后,称为帝释天。大梵天和帝释天纳入佛教系统之后,则为佛教的护法神。贵霜朝至笈多朝的佛教美术中,特别是佛传图及佛三尊像、佛五尊像中,大梵天和帝释天作为一对守护神而确立了他们的位置。

犍陀罗艺术中,佛三尊、佛五尊中大梵天和帝释天,已是常见的形象。现存巴基斯坦白沙瓦博物馆、萨利·巴路尔(犍陀罗)出土的三尊式造像:中为释迦牟尼结跏趺像,两侧胁侍二菩萨及大梵天、帝释天。右近侍大梵天,菩萨装,头束发髻,右手持拂尘;左近侍帝释天,头戴宝冠,世俗装束,左手持金刚杵(图11)。而另一铺巴基斯坦白沙瓦博物馆藏、萨利·巴路尔(犍陀罗)出土的三尊式造像,其形制与上例相同,唯持物约有变化。佛右近侍大梵天,右手上举持拂尘,左手下垂似提水瓶。佛左近侍帝释天,左手持金刚杵,右手上举持拂尘[3]。其实在犍陀罗,“梵天劝请”和“佛说法图”是一回事,在梵天劝请的佛说法图中,以大梵天和帝释天为佛的胁侍已是常例。

从犍陀罗艺术开始,大梵天和帝释天都有菩萨装与世俗装束。菩萨装即天人装,身佩项圈、耳铛等饰物。俗装,即希腊式的长袍。大梵天束发或绾髻,具有行者、圣者神格。帝释天头戴敷巾冠或宝冠,具有王者、武士神格。大梵天手持拂尘,当时佛陀升忉利天为母说法归来时,大梵天即执白拂侍于佛侧。佛教造像中白拂是大梵天常见的持物。帝释天持金刚杵。金刚杵原为古代印度之武器,由于质地坚固,能击破各种物质,象征坚固。如颂诗《梨俱吠陀》所述,帝释天手持金刚杵打败恶鬼,释放了原为恶魔掌握的河流,而使大地干旱之相解除,流水再度徜徉于河川间。金刚杵是帝释天所持利器。帝释天也曾挥舞金刚杵攻城破堡。

在佛教造像极为兴盛的北魏时期,胁侍大梵天和帝释天,虽源自犍陀罗艺术,但随着时代的不同、地域的变化,在流传过程中,其形象塑造参入了多元文化因素。

具有行者、圣者神格的大梵天,这里以菩萨装的形象出现。河西石窟里的这几身大梵天,无论是塑像还是画像,均着菩萨装,袒上身,下着裙,佩项圈,饰璎珞、飘带。他与一般菩萨没有多大区别,只是手拿拂尘。更重要的是和帝释天配对,所以可以肯定为大梵天。拂尘的拿法,炳灵寺第169窟第3龛大梵天是手臂持拂尘于胸前上方。其壁画中的大梵天则是手臂掠过头顶持拂尘,或举于肩上。

具有王者、武士神格的帝释天,河西石窟里塑像均着武士装,更加强了武士的身份。武士装应属俗装的一种,头束发或戴宝冠,束宝缯,佩飘带,身着铠甲,下着裙,身后披一领披风。其身着铠甲的形制,若魏晋以来武将形象的写照,又若西域武士的戎装。新疆古龟兹石窟里也可以看到近似武士形象。所以这几尊造像又不同程度地贯穿着西域风。由于地域的关系,河西石窟里接受西域风更为直接,这几尊造像西域风就比较突出。

炳灵寺第169窟第3龛的帝释天形象完整,右手举金刚杵。此外其他几身帝释天由于手臂残断,不能明确所持金刚杵的状况。有学者观察到莫高窟第257窟帝释天身后壁间存留金刚杵的痕迹,可以说明原有金刚杵[4]。也有不持金刚杵的,金塔寺东窟帝释天左手掌托着小花朵。

这几尊帝释天塑像都是彩绘的彩塑。炳灵寺第169窟第3龛的帝释天面相为赤赭色。金塔寺东、西窟两身帝释天身相虽然经过重绘,但面相底色仍然为赤赭色,与佛经记载相符。

壁画与塑像中的帝释天不同,帝释天和大梵天同样多着菩萨装。从炳灵寺第169窟两幅壁画说法图中的大梵天与帝释天均为菩萨装,到天梯山、文殊山石窟大梵天与帝释天皆是菩萨装。可能是由于塑像和壁画传承不同造成的差异。

大梵天着僧装是一个绕有趣味的问题。莫高窟第263、251、254窟壁画说法图右侧胁侍完全是一个僧人的形象,剃发,着僧衣,有的拿拂尘,有的不拿拂尘。从与另一侧帝释天的关系来看,这位僧装胁侍有可能仍然是大梵天。大梵天着僧装可对比的例子是:克什米尔地区出土象牙制的珍贵的大梵天和帝释天浮雕。其中大梵天是有络腮胡、穿偏袒右肩衣的僧人形象(2世纪前后)(图12)①。

对于莫高窟那几幅可能是僧装大梵天的壁画,对敦煌艺术深有研究的黄文昆先生来信说:“第263窟壁画主尊为交脚佛,可以理解为下生后的弥勒佛,两侧天王相和比丘相的胁侍不太好说,帝释、梵天也不失为一种解释,当然不能遽下定论。第251窟壁画,主尊结跏趺坐,是否理解为释迦佛,两胁侍左为天王相,右为比丘相。因无证据,作为一种推测吧,毕竟有犍陀罗和中亚图像学的参照。帝释以天王相表现顺理成章,当无异议。婆罗门形象在中国佛教中多用以表现外道,含有贬义,为避免误会,改为落发的比丘形象也是可以理解的。梵天者,奉佛道之婆罗门修行者也,理应剃度出家呈比丘相。”

在对应关系上一比丘相一天王相应是大梵天和帝释天,当然,还需要更多材料来求证。

河西石窟中以大梵天和帝释天为胁侍的造像和壁画,始于十六国末期,盛于北魏,延续至西魏。炳灵寺石窟、金塔寺石窟那几铺以大梵天和帝释天为胁侍的造像,也就成了难得的范例。具有行者、圣者神格的大梵天均着菩萨装。具有王者、武士神格的帝释天则为武士装,身着铠甲,取材于魏晋以来武士戎装,又具有西域武士的某些成分,但它绾髻或戴宝冠,束宝缯,佩飘带显然是佛教人物。中原的一些大型石窟里,如云冈石窟、龙门石窟并无这种造像,仅散见于各地的为数不多的小造像碑及铜板造像。因此,河西石窟这几龛以大梵天和帝释天为胁侍的造像显得十分重要。

参考文献:

[1]衣丽都.邯郸成安县出土的北魏太和六年释迦三尊像[J].敦煌研究,2012(3):7-14.

[2]敦煌研究院,甘肃省博物馆.武威天梯山石窟[M].北京:文物出版社,2000:94.

[3]宫治照.涅槃和弥勒的图像学[M].李萍,张清涛,译.北京:文物出版社,2009:187-188,565,图版28-29.

[4]李凇.略论中国早期天王图像及西方来源[M]//兰州大学敦煌学研究所,麦积山石窟艺术研究所.麦积山石窟艺术文化论文集:上.兰州:兰州大学出版社,2004.