连采工作面支巷围岩破坏特征及控制技术研究

张 蓓

(山西省国新能源发展集团有限公司,山西 太原 030006)

连采工作面支巷围岩破坏特征及控制技术研究

张蓓

(山西省国新能源发展集团有限公司,山西 太原 030006)

基于连采工作面支巷围岩变形破坏情况的现场实测,通过数值模拟计算,对同一区段回采过程中和不同区段顺序回采后支巷围岩的应力演化规律进行了研究,得到了围岩变形破坏的薄弱部位和关键因素,提出了连采工作面支巷围岩强化控制技术。研究结果表明:本工作面与上工作面采动影响叠加导致支巷围岩应力分布呈现出不对称性,而采硐煤柱可将顶板的长跨度变为连续的短跨度,进而减弱支巷应力集中程度。通过提高支护强度和增加采硐煤柱尺寸,可增加围岩应力的均匀性,有效控制围岩薄弱部位的突发性破坏,实现围岩的稳定性控制。

连采工作面;支巷围岩;变形破坏;支护方案

Surround Rock Broken Characters and Control Technology of Branch Roadway in Short-wall Face

我国现有的煤炭可采储量中约60%适合布置长壁综采工作面,随着大规模粗放性开采,适合长壁开采的资源不断减少,而长壁开采后的残留煤柱和不规则块段等煤炭储量却在逐年上升[1-4]。回采残留煤柱和不规则块段多采用短壁连采技术,连采工作面布置过程中掘进支巷进行双翼或单翼回采[5-6]。由于连采开采的区段尺寸相对较小,使得不同工作面支巷围岩变形破坏特征表现出明显的差异性,若采用相同的支护方式,会出现支护强度不够而无法控制围岩稳定性或支护强度浪费的情况[7-10]。因此,本文以实际工程地质条件为背景,对不同工作面支巷围岩的变形破坏特征及强化措施进行了研究。

1 工作面工程地质概况

某矿南一采区地层整体呈单斜构造,西北部较高,东南部较低,区内地层走向变化较大,地层倾角在2~15°之间,平均8°,区内断裂构造发育。煤层底板标高为730~890m,开采煤层覆岩厚度180~520m。上组煤已采空,采空区积水较多。煤层顶底板岩层特征如图1所示。煤层稳定,煤层两翼为背斜两翼,倾角4~6°,平均倾角为5°,煤层厚度为3.82~5.12m,平均为4.58m。

图1 不规则块段煤层顶底板特征

规划为连采块段的区域地质赋存为一背斜构造,短壁开采工作面井下位于南一下组采区,南西接南一下组胶带、轨道上山,北部为28109工作面(已回采),受Fs50断层影响形成了三角形的不规则区域,不满足布置正常综采工作面的基本要求,如图2所示。

图2 不规则块段位置关系

利用支巷实现梭车运输煤炭和辅助运输,支巷断面为矩形,高×宽=3.3m×5.4m,跨度较大。连续采煤机开采过程中采用锚杆钻机进行支护,初期支巷采用的支护形式为锚网锚索联合支护,维护效果较好。但回采第二个区段时,围岩发生持续变形,尤其是左帮变形严重,变形量达850mm以上,而右顶锚索支护阻力较小,断面收敛影响回采设备的正常运转,给工作面安全生产造成了严重影响。

2 受回采影响巷道围岩应力演化规律

采用FLAC3D数值模拟软件分析开挖不同工作面对支巷围岩应力分布特征影响规律及区段回采过程工作面顶板运移规律及采硐煤柱对顶板的支撑作用。模型尺寸为长×宽×高=90m×30m×40m,设置3个工作面,施加10MPa的载荷,相当于埋深400m。3个工作面与支巷的位置关系如图3所示。

图3 工作面与支巷位置关系

2.1回采顺序对支巷应力分布的影响规律

由于工作面尺寸较小,下工作面的支巷往往受上工作面采动影响。如图4所示是不同工作面回采结束后支巷的围岩应力分布和塑性区发育情况。回采后各支巷应力峰值情况见表1。

图4 不同支巷围岩的应力分布和塑性区发育

支巷名首支巷第二支巷第三支巷应力峰值/MPa36.567.543.5集中系数3.47.04.2

首采区段回采后,工作面上方形成 “O”形塑性区发育范围,支巷口的煤体基本不受采动影响,保持高应力状态,应力集中系数为3.4。而第二工作面回采后,两工作面围岩塑性区贯通形成更大的“O”形塑性区发育圈,支巷全长度范围内的煤体变形破坏严重,尤其是左帮矿压显现更加剧烈,应力峰值出现在保护煤柱的中心,应力集中系数约为7.0。第三工作面回采后,受前两个工作面的采动影响,应力集中系数为4.2,应力显现程度略有增加,说明区段保护煤柱对第三个工作面的回采起到了很好的保护作用。工作面回采后各支巷的围岩位移如图5所示。

图5 不同支巷两帮位移随深度变化关系

从图5中可以看出,首支巷的两帮位移均约为80mm,在围岩深度4.5m处基本达到稳定。而第二支巷的两帮位移有明显的差异,左帮靠近上一个工作面,位移达343mm,右帮的稳定位移量为196mm,可以看出左帮为整体变形而右帮主要是浅部围岩变形,支巷的开挖削弱了上工作面对支巷右帮的影响;第三支巷的位移量比首支巷有小幅增加,且分布规律类似,区段煤柱起到了主要的隔绝采动影响的作用。

2.2区段回采顶板运移应力演化规律

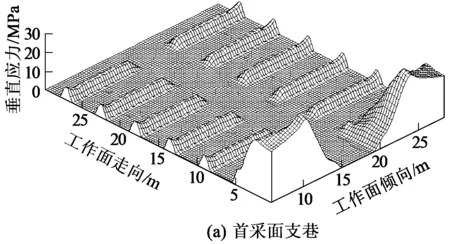

采硐回采后的采出空间虽不足以引起顶板断裂垮落,但顶板在上覆载荷作用下向采出空间弯曲下沉,引起应力的重新分布。回采完毕的采硐与支巷周边形成了“T”形垂直应力分布区,由于调整范围较小,周围岩体应力升高幅度不大。随着回采完的采硐数增加,未采煤体中的应力分布变化较小,说明回采过程中顶板未发生断裂垮落,仅弯曲下沉变形。工作面回采过程中顶板垂直应力的变化曲线如图6所示。

图6 工作面回采过程中顶板垂直应力变化

(1)随着采完的采硐数的增加,超前支承压力峰值不断变大,但变化幅度较小,峰值点距工作面距离基本不变化;最后一对采硐采完后围岩应力突增至24.82MPa,因此,回采最后一对采硐时需要重点注意顶板的矿压显现。

(2)顶板下沉变形后采硐煤柱遭到塑性破坏,但内部仍具有一定的稳定性,将顶板从长跨度26m减少至6个约4m的短跨度,顶板的回转弯矩成倍减小,其弯曲下沉量也成倍减小、矿压显现程度大幅减小。留设的采硐煤柱可起到较好的矿压显现控制作用。

2.3第二工作面支巷围岩变形规律

受回采顺序的影响,第二工作面支巷的矿压显现最为剧烈,比其余支巷有更高的支护要求。图7为第二工作面支巷围岩垂直应力及塑性区的分布特征。

巷道围岩为非对称结构,受此影响,支巷围岩垂直应力分布也非对称:左帮应力集中程度较高,塑性区发育深度大,为顶板压力卸载提供了空间;而右帮起主要支撑作用,帮部塑性区发育程度虽相对较弱,但顶板塑性破坏深度较大。因此,支巷围岩首先出现破坏的薄弱部位为左帮和右顶,与现场观察结果一致。

图7 第二工作面支巷围岩变形破坏特征

3 支巷围岩强化控制方案

不同的围岩应力条件要采用不同的支护方式,对第二工作面支巷围岩强化过程中仅对原锚网锚索支护参数进行优化即可:

(1)帮锚杆增加锚杆长度,选用φ22mm×2500mm的高强螺纹钢锚杆,顶角与底角处各增加一排与巷帮成70°角施工的锚杆。

(2)顶锚索增加左顶锚索直径,右顶选用φ17.8mm×7200mm的锚索,其余锚索规格为φ17.8mm×5500mm。

(3)将采硐煤柱的宽度从1m增加至1.5m,以增加对顶板的支撑作用。

4 现场应用效果分析

经30d的监测,得到了表面位移的实测值,由监测数据绘制的表面位移、变形速度与监测时间关系曲线图如图8、图9所示。

图8 巷道表面位移随时间变化曲线

图9 巷道表面位移速率随时间变化曲线

从图8中可以看出,巷道修复初期约7d内是巷道表面位移增加的关键时期,因该段时间内锚杆与围岩相互作用处于一个相互调整适应的动态过程,锚杆初期锚固力不足以抵抗围岩变形,而随着围岩表面位移增加锚杆轴力也逐渐增加直至达到一个平衡,动态表现了软岩巷道支护的“让-抗”支护机理。随时间的继续增加,各测点的表面位移小幅增长至变形稳定。

由图9可知,巷道表面位移速率曲线表现了巷道变形的阶段性,即初期阶段(0~7d)为剧烈变形,尤其是顶板的位移方向与垂直压力方向一致,变形表现最为明显,可达17.1mm/d;中期阶段(8~15d)为缓慢变形期,此时围岩应力通过前期变形有较大释放,同时锚杆轴力大幅提升,并逐渐达到足以抵抗卸载后的围岩压力,变形空间和变形外部条件受限,围岩变形进入缓慢增加阶段;后期阶段(16~30d)为变形稳定期,锚杆起到了很好的支护作用,围岩位移不再增加。

最大变形量均在巷道断面使用要求范围之内,围岩变形得到了有效控制。

5 结 论

(1)对不同工作面采后顶板运移规律进行了分析。首工作面回采后工作面上方形成一个“O”形塑性区发育范围,支巷口的煤体基本不受采动影响;而第二工作面回采后,两个工作面采动影响的叠加形成更大的“O”形塑性区发育圈,支巷围岩垂直应力分布呈现不对称性,左帮应力集中程度较高,塑性区发育深度大,而右顶板塑性破坏严重;第三工作面回采后,受区段保护煤柱的保护作用,受前两个工作面的采动影响微弱。

(2)分析了区段回采过程顶板应力分布规律和采硐煤柱的支撑作用。回采完毕的采硐与支巷顶板形成了“T”形垂直应力分布区,周围岩体应力升幅不大;采硐煤柱将顶板从长跨度变为连续的短跨度,顶板的回转弯矩成倍减小,因此其弯曲下沉量也成倍减小、矿压显现程度大幅减小。

(3)针对支巷围岩变形破坏特征,提出了提高支护强度和增加采硐煤柱尺寸的方案,现场应用结果表明:支护方案能增加围岩应力的均匀性,有效控制围岩薄弱部位的突发性破坏,实现围岩的稳定性控制。

[1]李凤明,耿德庸.我国村庄下采煤的研究现状、存在问题及发展趋势[J].煤炭科学技术,1999,27(1):11-13.

[2]叶根喜,姜福兴,刘鹏亮,等.边角煤高回收率高效开采工艺设计与优化[J].北京科技大学学报,2007,29(7):655-659.

[3]黄庆国,赵军.大同矿区短壁综采的开采初探[J].煤炭工程,2005,37(12):39-40.

[4]安治国.短壁采煤法在孤岛回采中的应用[J].煤炭技术,2005,24(8):47-48.

[5]赵军.连掘机煤柱回收技术探讨[J].煤炭工程,2007,39(4):45-47.

[6]陈鹏.回采边角煤巷道布置及支护形式研究[J].矿山压力与顶板管理,2005(12):33-34.

[7]戴俊,郭相参.煤矿巷道锚杆支护的参数优化[J].岩土力学,2009,30(S1):140-143.

[8]杨永刚,张海燕,解盘石.复杂围岩环境下大断面巷道支护系统研究与实践[J].采矿与安全工程学报,2009,26(3):109-113.

[9]侯朝炯,勾攀峰.巷道锚杆支护围岩强度强化机理研究[J].岩石力学与工程学报,2000,19(3):322-345.

[10]马全礼,代进,李洪.锚杆支护对围岩碎裂区的作用分析[J].矿山压力与顶板管理,2005(1):42-44.

[责任编辑:施红霞]

2016-01-12

张蓓(1987-),男,山西河津人,博士,主要从事矿山压力及岩层控制方面的研究。

TD327

B

1006-6225(2016)05-0048-04

[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2016.05.014

[引用格式]张蓓.连采工作面支巷围岩破坏特征及控制技术研究[J].煤矿开采,2016,21(5):48-51.