基于空间吻合性的土地利用总体规划实施评价

——以珠海市斗门区为例

易 璐, 王红梅, 程迎轩, 王淼淼, 丁华祥, 王海云

(1.华南农业大学 公共管理学院, 广州 510640;2.国土资源部建设用地再开发重点实验室, 广州 510640; 3.广东省土地利用与整治重点实验室,广州 510640; 4.广东省国土资源测绘院, 广州510500; 5.广东省土地调查规划院, 广州 510075)

基于空间吻合性的土地利用总体规划实施评价

——以珠海市斗门区为例

易 璐1,2,3, 王红梅1,2,3, 程迎轩5, 王淼淼1,2,3, 丁华祥4, 王海云4

(1.华南农业大学 公共管理学院, 广州 510640;2.国土资源部建设用地再开发重点实验室, 广州 510640; 3.广东省土地利用与整治重点实验室,广州 510640; 4.广东省国土资源测绘院, 广州510500; 5.广东省土地调查规划院, 广州 510075)

为评价珠海市斗门区土地利用总体规划的实施情况,采用空间吻合度模型,从规划实施过程和实施结果两个方面来分析地类图斑、用途分区和区域三个层面的2009—2014年以来的空间吻合度。通过规划动态评价,并结合规划的刚性与弹性、控制与引导等属性分析规划实施过程与结果中出现的问题。结果显示:(1) 从历年变化趋势看,规划实施过程空间吻合度优于实施结果,小范围的违规地类变化累积导致较低水平的空间吻合度,凸显规划实施过程监测的重要性;(2) 相较于其他用地而言,耕地与建设用地、其他农用地的违规转化较大,需重点核实和加大监测执法;(3) 从规划实施结果看,相对于不符合规划的地类变化而言,规划不吻合的主要原因是规划未实施面积较大,规划的科学性与引导性有待加强。针对规划实施中存在的问题,提出相应的建议。

空间吻合性; 土地利用总体规划; 实施过程与实施结果; 动态评价; 斗门区

土地利用总体规划是对未来土地利用及发展趋势预先估算的过程[1],其目的在于协调人地关系,优化土地利用结构,引导土地可持续利用。土地利用总体规划对土地利用结构的安排和空间的布局,可直接或间接对土地资源可持续利用产生影响。科学、客观、合理的评价这种影响,不仅可以完善规划、促进规划进入良性循环,而且对促进区域可持续发展有重要意义[2]。从前几轮规划的实施情况看,多地的规划实施存在不足:一方面,由于规划对经济社会发展的预期与现实存在一定差异,不得不被动调整规划,降低了规划的权威性;另一方面,由于缺乏对规划实施情况的监测,违法用地现象时有发生,降低了规划的管控作用[3-5]。《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》明确提出要组织开展土地规划中期评估,全面总结土地利用规划实施情况,客观研判未来经济社会发展态势及其对土地利用的影响,进一步落实最严格的耕地保护和节约用地制度,提高土地利用规划实施水平。

目前,国外对土地利用总体规划实施评价的研究已形成一定规模,成果总体概括为规划目标评价和规划影响评价2大类[6-10]。国内相关研究起步较晚,但不断从定性向定量研究发展[11-16],研究方法与研究内容也日趋多样[17-21]。总体而言规划实施评价相关研究多侧重于评价指标的定量分析,空间直观性不强;而关于规划实施过程的空间吻合性和一致性量化评价则研究较少,且一般以方法研究为主,侧重结果的量化过程,缺乏对量化结果的理论分析,且多以某一年数据为基础进行静态分析,忽视对规划实施空间变化的动态研究。鉴于此,本文采用空间吻合性度量模型,以珠海市斗门区为例,评价分析2009—2014年土地利用总体规划实施过程与实施结果的规划空间吻合性,结合规划的刚性与弹性、控制与引导等属性分析规划实施不吻合的问题及原因,并提出解决措施,以期丰富规划实施的相关理论研究,并为完善本轮规划实施与规范下一轮规划制定提供合理依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

斗门区是广东省珠海市辖区,位于珠江三角洲西南端,介于东经113°0.5′—113°25′,北纬21°59′—22°25′。2013年全区辖井岸镇、斗门镇、白蕉镇、乾务镇、莲洲镇5个镇,1个白藤街道办事处,101个行政村。斗门区土地资源丰富,拥有大量的土地储备,以平原和丘陵为主,属亚热带季风区,雨量充沛。斗门区作为珠海市最主要的农业生产区,农业发展持续稳定,2013年全区农业总产值达53亿元,同比增长7.2%;农业增加值和农村居民人均纯收入分别达30.03亿元、13 600元,分别增长6.4%,8%。

《珠海市斗门区土地利用总体规划(2010—2020年)》,于2008年开始编制,规划范围为斗门区行政辖区内的全部土地,包括井岸镇、白蕉镇、斗门镇、乾务镇和莲洲镇五个镇(含2011年由井岸镇辖区内的好景、群兴、连合、白藤、新城五个社区居委会组建的白藤街道),基期年土地总面积为61 388 hm2。规划期限为2010—2020年,截至2014年底已实施近半。近年来斗门区建设用地扩张速度较缓、潜力较大,但建设用地占用耕地的现象较为严重,作为珠海市重要的农业生产区,亟需掌握建设用地违规扩张及违规占用耕地的情况。因此,以斗门区为例,进行规划实施的空间吻合性分析具有一定的代表性。

1.2 研究区土地利用情况

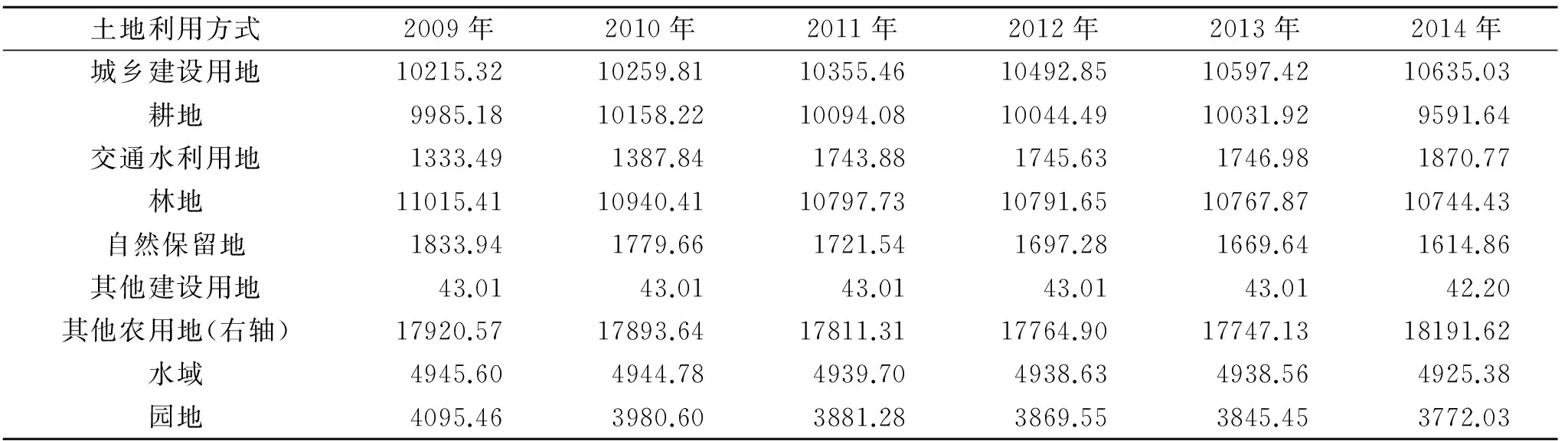

1.2.1 土地利用规划情况 2020年为规划目标年,根据规划,2020年耕地面积不低于10 206.53 hm2,城乡建设用地应控制在14 201.63 hm2之内。2020年规划为其他农用地面积最大,其他建设用地面积最少(表1)。

表1 规划末期斗门区土地利用情况

1.2.2 土地利用现状情况 本文研究2009—2014年土地利用变化情况,在此将分析各地类的变化趋势以及耕地、城乡建设用地等重点关注地类的具体情况。2009—2014年,其他农用地面积最大,其次为林地、城乡建设用地、耕地等,其他建设用地面积最少。城乡建设用地呈现持续上升的趋势。2014年城乡建设用地面积10 635.03 hm2,与规划基期相比新增了419.71 hm2,尚有3 566.6 hm2的新增空间。相反,耕地面积仅在2010年有稍许上升,后面就持续下降。2014年耕地面积仅为9 591.64 hm2,与规划基期相比,减少了393.54 hm2,尚余614.89 hm2的下降空间。研究期内城乡建设用地与交通水利用地呈现持续上升趋势,其他农用地、其他建设用地、耕地呈现一定的波动,其他类型土地呈现持续下降趋势。其他农用地先降后升,与规划基期相比新增271.05 hm2;其他建设用地面积基本不变,仅在2014年减少了0.81 hm2(表2);从2014年各类用地利用情况看,尽管斗门区各类用地均未突破规划控制指标,但建设用地面积增长较快,大量侵占农用地的形势较为严峻。

表2 2009-2014年斗门区土地利用情况 hm2

1.3 数据来源与处理

本研究的主要数据包括:斗门区2009—2014年的土地利用变更调查数据,以及规划末期地类图斑。其中,土地利用变更调查数据来源于斗门区以第二次土地调查数据连续更新到2014年的矢量数据,数据格式为*.shp,坐标系为1980年西安坐标系;规划末期地类图斑主要来源于斗门区土地利用总体规划(2010—2020年)数据库中的期末地类图斑,数据格式为*.shp,坐标系为1980年西安坐标系。

基于ArcGIS 10.0平台,采用空间分析方法,将历年土地利用变更调查数据叠加期末地类图斑,结合数理模型分析评价历年图斑变换与规划目标的空间吻合情况。GIS空间分析方法的信息处理过程包括GIS系统的数据转换、图形数据编辑、空间分析、数据库操作、空间统计分析、图形主体显示等功能。

2 规划实施评价的方法

本文的评价模型及计算公式主要参考王婉晶等[2]提出的空间吻合度度量模型。鉴于空间吻合度的评价结果会因为空间观察尺度的变化而有所不同,例如一块图斑规划为耕地,但实际使用时变为林地,从地类图斑来看,此地类变化不符合规划,但从其所位于的功能区看,此变化过程发生在林业功能区中则是符合规划的。因此,利用空间吻合度度量模型评价土地利用总体规划的实施需要从地类图斑、功能区、区域三个层面进行。

2.1 空间吻合度度量模型

规划实施过程评价是针对评估初期到评估末期发生变化的地块,判断其变化与规划目标的吻合程度。在计算规划实施过程的空间吻合度时,设定规划实施过程的空间吻合度为P1,评价目标年为规划初期和规划末期之间的时间跨度,即2010—2014年。其基本思路为:P1=1-已变化且不符合规划的部分/规划目标。

规划实施结果评价中的空间吻合性是指土地利用现状与规划的吻合程度,可以从宏观上考察规划方案实施后在评价当年的各类用途管制落实情况及分布的空间差异。在计算规划实施结果空间吻合度时,设定规划实施结果的空间吻合度为P2,评价时点为T2。则规划实施现状结果的空间吻合性P2的计算原理为:P2=1-(现状规模-已变化且不符合规划的部分-规划未实施的部分)/规划规模。

2.2 空间吻合性评价分级标准

2.2.1 规划实施过程空间吻合性评价分级标准 空间吻合度的大小代表了评价年空间吻合程度的高低,取值0~1之间,吻合度越接近1,则空间吻合性越大。规划实施过程评价所评判的是发生调整的地块是否符合规划要求,所以应该以最严格的标准来衡量。判断某一在2010—2014年已经发生变化的地块是否符合规划时,只有当P1等于1时,才判定其符合规划,否则为不符合。

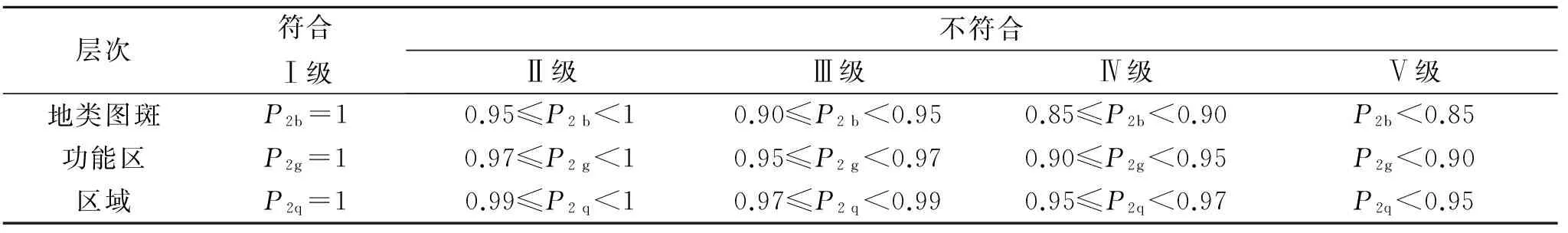

2.2.2 规划实施结果空间吻合性评价分级标准 对规划执行结果空间吻合性共分为5级,当P2=1时为I级,规划实施结果与规划目标完全符合,理论上这一理想状态在规划实施期末实现。P2<1时,认为规划实施结果与规划目标还有距离,又分成4个等级,对3个层次实行递进式分级标注,层次越高,标准越严格,分类见表3。

3 规划实施变化过程空间吻合情况分析

3.1 规划实施变化过程中地类图斑空间吻合度

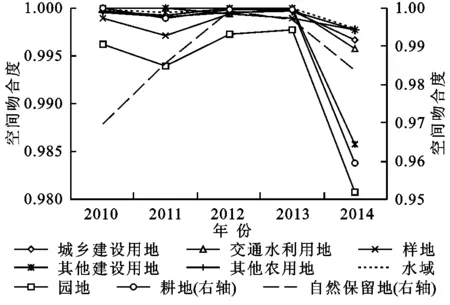

根据规划实施过程地类图斑空间吻合度度量模型,得到2010—2014年斗门区地类图斑逐年空间吻合度变化趋势。结果显示,2010—2014年斗门区地类变化过程的空间吻合性大致可分为两个阶段,第一阶段:2013年以前的小幅变化;第二阶段:2013—2014年的明显下降。具体分析第一阶段(2010—2013年),大致分为三种情形,即:(1) 吻合度呈现先增加后减少的趋势,如自然保留地,在2010—2012年持续上升,但在2013年有少许下降;(2) 吻合度呈现先减小后增加的趋势,如耕地、林地、园地,在2011年均出现下降,随后小幅度上升;(3) 吻合度几乎维持不变,如其他建设用地、交通水利用地、水域等。其中,其他建设用地在2009—2013年与规划高度吻合,达到1。具体分析2014年的第二个阶段,期间所有地类均出现明显的下降趋势,且园地、耕地最为明显。具体见图1。

表3 规划实施现状结果空间吻合性分级标准

图1 2009-2014年斗门区各地类图斑空间吻合度变化趋势

依据历年地类变化中不符合规划的面积可知:(1) 2010—2013年历年发生变化的各类地类图斑,不符合规划的面积变化趋势减小。除自然保留地以外,其他地类变化不符合规划的面积均是先增加后减少,而自然保留地不符合规划的面积则是持续减少。(2) 2014年各地类变化不符合规划的面积相较于前几年而言明显增大。其中,耕地最大,其变化部分且不符合规划的面积达到414.18 hm2;其次为园地,为52.55 hm2;再者为城乡建设用地,为46.84 hm2;其他地类变化部分不符合规划的面积均在36 hm2以下。

整体而言,无论是各地类的空间吻合度还是不符合规划的面积,除自然保留地以外,各地类在2011年与2014年不符合规划的部分最多。2011年导致规划不符合的主要原因是部分建设用地违规侵占林地,以及部分耕地违规转为其他农用地。2011年斗门区新城建设加快,同时新农村建设以及交通基础设施建设也不断推进;房地产业发展迅速,一批楼盘相继进驻,并由此带动相关产业的发展。然而建设用地侵占林地,一般难以逆转,不符合规划的该部分需进一步实地核查原因;其他违规地类变化,对于可恢复原地类的,在规划后续推进实施过程中修正调整。导致2014年规划不符合的最主要原因是大比重耕地转为其他农用地,以及少部分耕地和其他农用地违规转为建设用地。期间斗门区农业发展持续稳定,斗门生态农业园建设成功创建国家农业科技园区和全国首个河口渔业示范区。农业园区发展过程中,因施工建设需要,部分耕地临时调整为其他农用地,短期来看尚可恢复耕作,但后续应该加强跟踪监测,维持耕地的总量平衡。对于建设用地的违规侵占,需要视情况加强监督,有条件的需要拆除违建复垦耕作。对自然保留地而言,其不符合规划主要体现在2010年、2014年。2010年斗门区现代农业发展不断加快,珠海市现代农业园相关区域建设稳步推进,一批农业项目相继动工建设,成功创建“种养殖农业生态循环”和“优质有机米”两个省级标准化示范区,因此该年份耕地开垦活动频繁,自然保留地违规转为耕地;而2014年则主要是受农业园区发展影响,违规占用较多。

3.2 规划实施变化过程中功能区空间吻合度

为提高城乡用地效率,优化城乡用地结构,珠海市斗门区土地利用总体规划依据区域范围内土地主要功能及今后发展方向,根据土地利用类型和管理措施的差异性,按照土地用途管制的要求,将区内土地划分为十个土地功能区,并实施相应的用途管制规则。本次规划实施变化过程功能区空间吻合度测算,重点在于判断功能区内部地类变化过程是否与功能区的规划目的(即功能区用途管制规则)相符。根据规划实施过程功能区空间吻合度度量模型得到2010—2014年斗门区功能区空间吻合度变化趋势图(图2)。

从图2可以看出,功能区空间吻合度大致分为两个阶段:(1) 2010—2013年,除风景旅游用地区、独立工矿区、城镇建设用地区与村镇建设用地区以外,其他功能区的空间吻合度几乎不变。具体而言,风景旅游用地区、城镇建设用地区呈现先下降后上升趋势,其中风景旅游用地区因2011年有4.13 hm2的林地违规开发为城乡建设用地而使得规划吻合度达到最低水平0.97;独立工矿区前三年几乎与规划完全吻合,而在2013年下降明显,主要原因是有3.81 hm2的城乡建设用地违规复垦为园地和其他农用地;村镇建设用地区的空间吻合度持续上升。(2) 2014年,除独立工矿区以外,其他功能区的空间吻合度都急剧下降,特别是其本农田保护区与村镇建设用地区的空间吻合度下降幅度很大。

图2 2009-2014年斗门区功能区空间吻合度变化趋势

依据历年功能区地类变化中不符合规划的面积可知:(1) 2010—2013年,除城镇建设用地区、一般农地区、其他用地区以外,其他功能区不符合规划的面积整体较小,且变动不大。相对而言,不符合规划面积较大的是其他用地区和一般农地区,维持在12.8 hm2,10.5 hm2;2011年功能区不符合规划面积整体最高,其中最大的是城乡建设用地区,高达40.18 hm2,较上一年增加641.32%。;(2) 2014年,除独立工矿区、风景旅游区、生态环境安全控制区以外,各功能区不符合规划的面积相较于前4 a,具有明显增加。其中,基本农田保护区最大,不符合规划的面积高达408.51 hm2,是上一年的134倍,占到所有功能区不符合规划面积的65.39%;其次是城镇建设用地区、其他用地区与一般农地区不符合规划的面积较往年平均水平而言也增加了50 hm2左右。

整体而言,不符合规划的最主要原因是有大部分耕地违规转为其他农用地,以及少部分违规转为建设用地。基本农田是老百姓的“吃饭田”、“保命田”,因此对于基本农田保护区的违规原因应该即刻查明,并根据实际情况的需要以及土地利用总体规划适当调整基本农田保护区内的土地利用结构。

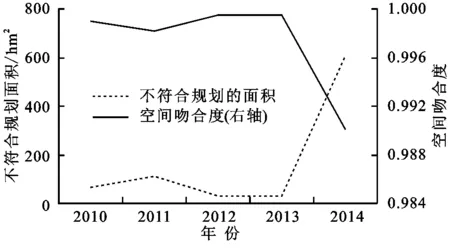

3.3 规划实施变化过程中区域空间吻合度

根据规划实施过程区域空间吻合度度量模型计算历年斗门区规划实施变化过程中的区域空间吻合度,结果见图3。

从图3中可以看出,斗门区土地利用总体规划实施过程中,历年变化的图斑中不符合规划预期的面积大致呈现先减后增的“V”型变化趋势,尤其是从2012年过渡到2014年时,不符合规划的图斑面积陡增。相应的是斗门区土地利用总体规划实施过程中区域空间吻合度大致呈现先增后减的趋势。但整体而言,斗门区规划实施变化过程空间吻合度较高,基本都达到0.99以上,规划的执行效果相对较好。斗门区土地利用总体规划实施过程中,2014年斗门区土地利用变化最为剧烈,土地利用的方向多样化,利用的方式破碎化,区域规划吻合度较低。导致2014年不符合规划的最主要的原因是大比重的耕地转为其他农用地,以及少部分耕地和其他农用地违规转为建设用地。对于违规转为建设用地的那部分耕地,应尽快查明是否是临时性调整;若为违法用地,且没有合法手续,则属于违反规划,若有合法手续能够证明该用地类型进行了调整,则规划方案需相应调整。

图3 2009-2014年斗门区区域地类图斑空间吻合度与

4 规划实施现状结果空间吻合情况分析

4.1 规划实施现状结果地类图斑空间吻合度

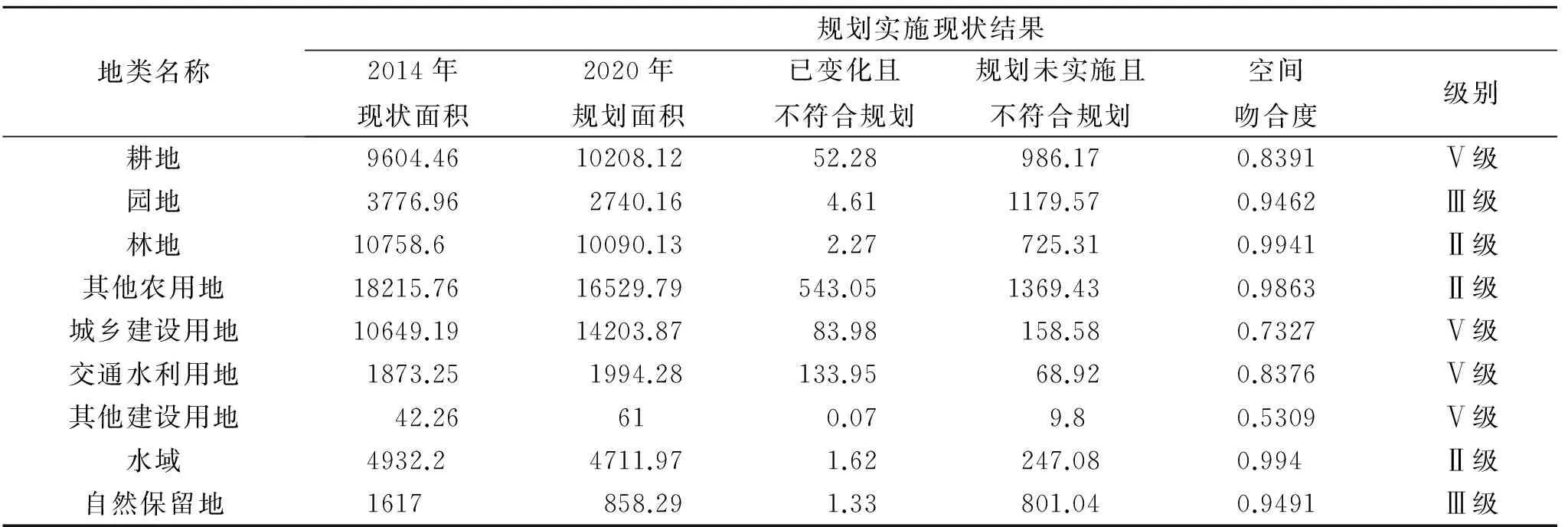

根据规划实施结果地类图斑空间吻合度度量模型得到2014年规划实施变化结果地类图斑空间吻合度(表4)。从表4可以看出,2014年所有现状地类在规划实施过程中经过一定调整后都不符合规划要求。

从空间吻合度来看,依据分级标准,地类图斑层规划空间吻合度呈现三极化:一类以林地、其他农用地、水域为代表的Ⅱ级,吻合度高,接近1;一类是以园地与自然保留地为代表的Ⅲ级,吻合度偏低;一类以耕地、建设用地为代表的Ⅴ级,吻合度较低,小于0.85。耕地,作为主要的粮食生产用地,对区域粮食安全具有重要意义;而城乡建设用地,作为主要的城乡发展用地,对区域社会经济发展具有重要的支撑作用。虽然,这两种地类均在规划中设定为约束性指标,且从规划实施的目标来看总量控制效果也较为明显,但具体到空间上的图斑位置,其吻合度效果相对较差,规划的控制性作用还有待进一步加强。

表4 2014年斗门区规划实施现状地类图斑空间吻合度统计 hm2

分别对比各地类2009—2014年发生变化的图斑,以及未发生变化的图斑与2020年规划预期目标吻合情况,统计二者不符合规划面积的比例,从而分别判断规划对不同地类的控制与引导作用结果。除交通水利用地外,其他地类不符合规划的面积以规划未实施为主,尤其是自然保留地、林地、园地、其他建设用地、水域、耕地,规划未实施面积占到全部不符合规划面积的95%以上。截至2014年规划实施已近半,而大部分地类的利用方式尚未按照规划目标加以实施,表明规划对这些地类的引导作用不强。交通水利用地,不符合规划的图斑中,已发生用地变化的是尚未实施的近2倍,可见交通水利用地不符合规划的主要原因在于对其他地类的违规侵占,表明规划对该地类的控制作用相对较差。此外,城乡建设用地、其他农用地已变化且不符合规划的面积占全部不符合规划面积的比重也相对较大。建设用地和其他农用地对其他地类的违规侵占相对较多,考虑到建设用地复垦的难度较大且成本较高,已变化的部分恢复规划预期的难度较大,未来需要加大规划的控制作用,防止建设用地的违规侵占。

4.2 规划实施现状结果功能区空间吻合度

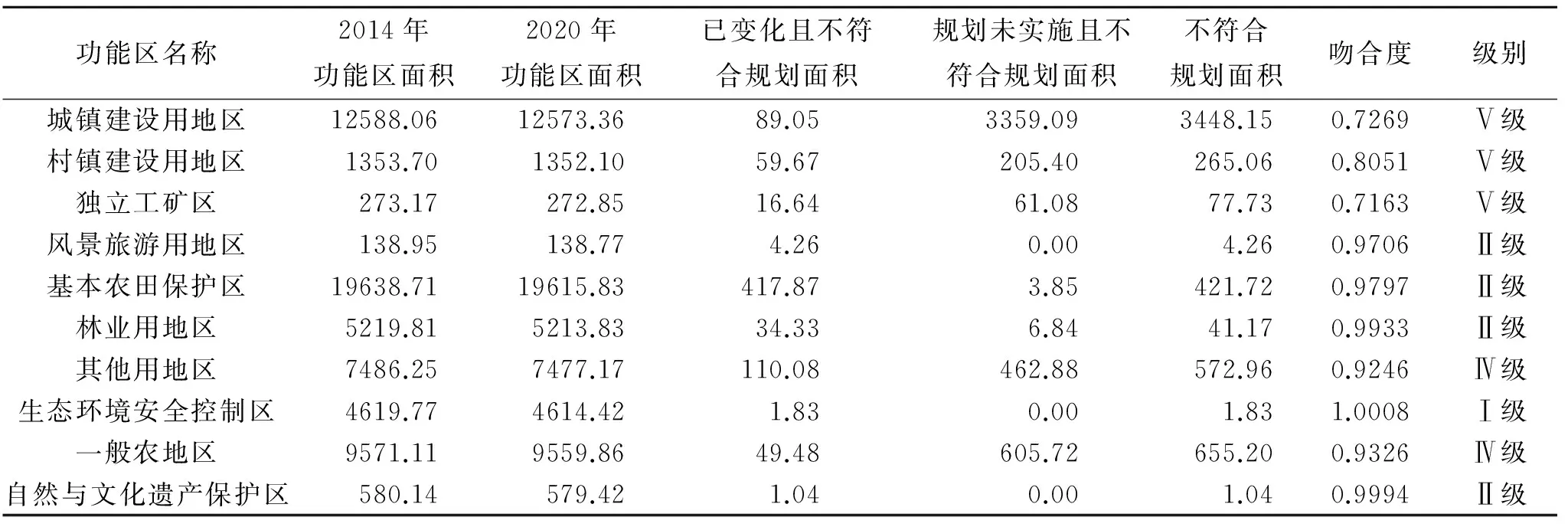

根据规划实施结果功能区空间吻合度度量模型得到2009—2014年规划实施变化结果功能区空间吻合度(表5)。从表5可以看出,2014年所有现状地类在规划实施结果经过一定调整,除了生态环境安全控制区与自然与文化遗产保护区外,其他的功能区都不符合规划要求。

表5 2014年斗门区规划实施现状功能区空间吻合度统计 hm2

从空间吻合度来看,依据分级标准,呈现四个等级,生态环境安全控制区吻合度为Ⅰ级,达到1,吻合性极高,功能区现状地类符合规划要求,其他功能区均未符合规划要求。城镇建设用地区、村镇建设用地区和独立工矿区三个功能区空间吻合度符合Ⅴ级,低于0.85,吻合性很差,功能区现状地类达到规划目标还有一定的距离。此外风景旅游用地区、基本农田保护区和林业用地区三个功能区符合Ⅱ级,以及其他用地区和一般农地区符合Ⅳ级,它们的空间吻合性较城镇建设用地区高些,但仍没有达到规划目标。尽管功能区内土地用途受到土地用途管制规则约束,但是用途管制规则在实际中作用并不理想,斗门区中10个功能区仅有一个功能区符合规划要求,在2010—2020年的规划期内,到2014年规划期已经过半,实现规划目标的任务艰巨。

统计2014年功能区现状地类中已变化且不符合规划和规划未实施且不符合规划的面积比例。结果显示:城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿区、其他用地区和一般农地区五大功能区不符合规划,主要以规划未实施且不符合规划部分面积为主。其中规划未实施且不符合规划部分面积是已变化且不符合规划部分面积3倍多。在2009—2020年规划期内,到2014年规划期已过半,但是2014年规划未实施部分在不符合规划面积中起着主要作用,说明规划实施进展缓慢,需要督促规划加快实施。而基本农田保护区和林业用地区不符合规划主要以已变化且不符合规划部分为主,已变化且不符合规划部分面积是规划未实施且不符合规划部分面积的5倍多,说明两大功能区内部违规侵占地类现象较多,需要加强管理和约束。

4.3 规划实施现状结果区域空间吻合度

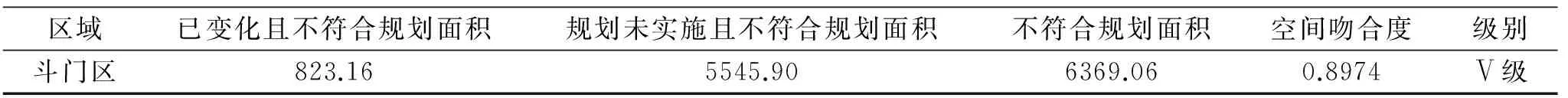

根据规划实施结果区域空间吻合度度量模型计算2009—2014年斗门区规划实施变化结果的区域空间吻合度,结果见表6。

表6 2014年斗门区规划实施现状区域空间吻合度统计 hm2

从表6可以看出,2014年斗门区总体空间吻合度属于Ⅴ级,空间吻合度距离符合规划目标相差四个级别,级别低。斗门区不符合规划面积中主要以规划未实施且不符合规划部分面积为主占不符合规划面积比例高达87%。从区域角度,未来需要加强规划的引导作用,规范土地利用方式。

从逐年规划实施变化过程中斗门区空间吻合度和2014年斗门区规划实施现状结果比较来看,每年的斗门区空间吻合度(图3)都高达99%,但是2014年的斗门区空间吻合度却只有89.74%,相差较多,说明尽管斗门区每年规划完成情况较好,与规划目标相差较小,但是每年与规划目标的小差距积累,就会造成5 a后的较大差距,因此,每年规划实施变化过程仍需更接近规划目标,需要斗门区相关管理部门加强规划管理,执行规划部门严格按照斗门区规划文本执行规划。

5 结论与讨论

珠海市斗门区是珠海市重要的农业生产区,斗门区的耕地保护对维持珠海市耕地保有量目标、维护区域粮食安全具有重要意义。本文以珠海市斗门区为例,从地类图斑、功能区、区域三个层次,采用规划实施的空间吻合度度量模型,从实施过程和实施结果两个层面评价斗门区土地利用总体规划的实施情况,依据空间吻合度度量模型,得到斗门区空间吻合情况,结果显示:第一,总体而言,规划空间吻合度均小于1,规划实施结果并不乐观,且规划实施过程吻合度优于实施结果。第二,规划实施过程显示,不符合规划的数量最大的是耕地和基本农田保护区,而吻合度最低的是自然保留地;历年变化趋势中,2014年规划实施的空间吻合度相对往年较低,土地利用与规划目标间矛盾较大;相较于其他用地类型而言,耕地与建设用地、其他农用地的违规转化较大。第三,规划实施结果表明相对于不符合规划地类变化而言,规划不吻合主要源于未实施规划面积较大。

综上本研究的结论为:第一,不同地类和功能区层面不符合规划的程度和具体原因不同,规划需针对不同地类空间变化发挥刚性和弹性作用。具体表现为城乡建设用地和交通水利用地违规侵占耕地的现象较为严重,需严格管控;而耕地违规转为其他农用地面积较多,需合理引导。第二,总体而言,规划实施以来,其引导性次于规划的控制性。具体表现为规划未实施的用地面积相对于违规变化的面积比重大。第三,历年小范围的违规地类变化,会累积导致较低水平的空间吻合度,凸显规划实施监测的必要性和紧迫性。第四,规划方面的法律法规不够完善,规划实施管控缺乏政策依据;且对于土地利用总体规划的局部调整监测不严。

鉴于以上规划实施中存在的问题,提出以下几点建议:(1) 加大对耕地保护和建设用地扩张的监测;(2) 为增强规划对土地利用结构的引导与控制性,应该加大宣传和教育力度,引导土地使用权人合理利用土地,并严格控制城镇建设用地区的违规侵占行为;(3) 完善法律法规,实行明确的惩奖措施,规范违规审批、滥用、违规占土地等行为,提高相关部门管控规划实施的动力,增加土地使用权人的违法使用成本;(4) 建立完善的监测反馈机制,实时监控与调整对土地利用情况。

本文研究区域位于珠三角的农业主产区,其耕地与建设用地之间的矛盾相较于其他区域来说更加严重,且本文的研究期限较短。土地利用总体规划对土地利用变化的影响,以及对土地利用的引导与控制作用机制还需要进一步深化。未来拟加强不同资源禀赋、社会经济发展水平地区间的横向比较和差异化分析,同时多时间跨度、不同层级间规划的影响,以及不同行政级别区域的对比还需加强,从而能够对土地利用总体规划效果进行全面了解,并为下一轮的土地利用规划提供更科学、合理的参考意见。

[1] 王万茂,土地利用规划学[M].北京:科学出版社,2006.

[2] 任奎,周生路,廖富强,等.基于可持续度的连云港市土地利用总体规划实施评价[J].资源科学,2008,30(2):241-246.

[3] 蔡玉梅,谢俊奇.改革开放以来我国土地利用规划的评价[J].国土资源科技管理,2005,22(3):57-61.

[4] 杜金锋,冯长春.当前中国土地利用总体规划实施评价中主要问题研究[J].中国土地科学,2008,22(10):74-80.

[5] 郭宏慧,邵建英,赵小敏.土地利用总体规划失灵及其对策思考[J].江西农业大学学报:社会科学版,2006,5(2):14-17.

[6] 王婉晶,揣小伟,黄贤金,等.基于空间吻合性的土地利用总体规划实施评价方法及应用[J].农业工程学报,2013,29(4):1-14.

[7] Alterman R, Hill M. Implementation of urban land use plans[J]. Journal of the American Planning Institute of Planners, 1978,44(3):274-285.

[8] Sakieh Y, Salmanmahiny A, Jafarnezhad J, et al. Evaluating the strategy of decentralized urban land-use planning in a developing region[J]. Land Use Policy, 2015,48:534-551.

[9] Emily. The Plans: Methods to evaluation the implementation success of plans[J]. Journal of Planning Education and Research, 1996,16:79-91

[10] Chen Y, Chen Z, Xu G, et al. Built-up land efficiency in urban China: Insights from the General Land Use Plan(2006—2020)[J]. Habitat International, 2016,51:31-38.

[11] 田莉,吕传廷,沈体雁.城市总体规划实施评价的理论与实证研究:以广州市总体规划(2001—2010年)为例[J].城市规划学刊,2008(5):90-96.

[12] 夏春云,严金明.土地利用规划实施评价的指标体系构建[J].中国土地科学,2006,20(2):19-23.

[13] 赵小敏,郭熙.土地利用总体规划实施评价[J].中国土地科学,2003,17(5):35-40.

[14] 王广洪,黄贤金.江苏省1997—2010年土地利用总体规划实施环境影响评价研究[J].中国人口资源与环境,2008,18(2):176-180.

[15] 郑新奇,李宁,孙凯.土地利用总体规划实施评价类型及方法[J].中国土地科学,2006,20(1):21-26.

[16] 赖力,黄贤金,张晓玲.土地利用总体规划的战略环境影响评价[J].中国土地科学,2003,17(6):56-60.

[17] 梁友嘉,徐中民,钟方雷.基于SD和CLUE-S模型的张掖市甘州区土地利用情景分析[J].地理研究,2011,30(3):564-576.

[18] 申成磊,李满春,李飞雪,等.基于数据包络分析的分水镇农村土地利用效率评价[J].中国土地科学,2011,25(1):16-21.

[19] 郑艳茹,郑艳东,葛京凤,等.基于生态足迹模型的河北省土地利用总体规划实施评价[J].水土保持研究,2014,21(5):230-235.

[20] 杨坡,何多兴,田永中,等.土地利用总体规划生态环境影响空间评价:以重庆市南川区为例[J].水土保持研究,2013,20(1):215-219.

[21] 王海云,王红梅,郑敏辉,等.基于规划的“三旧”改造潜力分析[J].现代城市研究,2015(3):78-85,103.

Implementation Evaluation of General Land Use Plan Based on Spatial Concordance —A Case of Doumen District in Zhuhai City

YI Lu,1,2,3, WANG Hongmei1,2,3, CHENG Yingxuan5, WANG Miaomiao1,2,3, DING Huaxiang4, WANG Haiyun4

(1.CollegeofPublicManagement,SouthChinaAgriculturalUniversity,Guangzhou510640,China; 2.KeyLaboratoryforConstructionLandTransformation,MinistryofLandandResources,Guangzhou510640,China; 3.GuangdongProvinceKeyLaboratoryofLandUseandConsolidation,Guangzhou510640,China; 4.SurveyingandMappingInstituteLandsandResourceDepartmentofGuangdongProvince,Guangzhou510500,China; 5.GuangdongProvinceInstituteofLandSurveyingandPlanning,Guangzhou510075,China)

In order to evaluate the implementation process and results of general land use planning of Doumen District in Zhuahai City, the degree of spatial goodness method was built from three levels: land class spot, functional zoning, and region. The problems in planning implementation process were revealed and analyzed by dynamic evaluation of planning according to the attributes of plan like rigidity, flexibility, control and guidance. The results show that the spatial goodness of implementation process is superior to results from the changing trend over the year. The lower spatial goodness results from the cumulative change of illegal land use types in a small range. Therefore, it is great important to monitor the implementation process of plan. Compared with the other lands, arable land, construction land and other agricultural land should be checked and monitored in a focused manner because the illegal ratios of these land were relatively high. As for the implementation results, a large number of the unimplemented land in planning may account for the lower spatial goodness. Thus, the scientificity and guidance of general land use planning should be further strengthened. The corresponding suggestions were proposed according to the problems in the implementation process of plan.

spatial goodness; general land use planning; implementation process and results; dynamic assessment; Doumen

2016-03-03

2016-04-01

国家自然科学基金“快速城市化进程中土地利用多功能性时空演变及其驱动因素研究——以广州市为例”(41301078);教育部人文社科项目“空间治理视角下城市开发边界划定及其政策仿真研究”(15YJAZH071)

易璐(1993—),女,湖南常德人,硕士研究生,研究方向:土地利用规划、土地整理。E-mail:775058446@qq.com

王红梅(1964—),女,福建德化人,博士,教授,主要从事土地整治与土地规划、3S与土地利用等方面的研究。E-mail:hmwang@scau.edu.cn

F301.23

A

1005-3409(2016)06-0108-08