嵌入式社区建设在民族地区的实践

——以贵州省安顺市镇宁县城关镇为例

董 强,宋艳贺

(贵州民族大学马克思主义学院,贵阳 550025)

嵌入式社区建设在民族地区的实践

——以贵州省安顺市镇宁县城关镇为例

董强,宋艳贺

(贵州民族大学马克思主义学院,贵阳550025)

嵌入式社区已成为当今社区发展模式的趋势,以贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇为调查点,分析城关镇嵌入式社区建设现状,探究其形成原因,探讨城镇化、民族认同、政府管理对嵌入式社区建设所起的作用,展望嵌入式社区建设的前景。

民族地区;嵌入式社区;镇宁县城关镇

[DOI]10.3969/j.issn.2096-2266.2016.05.003

2010年中央第五次西藏工作座谈会和首次新疆工作座谈会明确提出,将“有利于民族交往交流交融”作为衡量民族工作成效的重要标准之一〔1〕。2014年5月26日召开的中共中央政治局会议,第一次提出,将推动建立“民族互嵌型社区”作为促进“各民族交往交流交融”的重要手段和基本途径〔2〕,加快了各族人民“交往交流交融”的步伐,也为各民族和谐发展翻开了崭新的一页。“民族和谐发展包括各民族互利共生、互惠共存、协同合作、共同发展。各民族和谐发展是一种民族间的发展最佳状态,也是各民族间共同的目标追求。各民族和谐共进是各民族自身发展中,各民族相互依存、相互协调的共同发展;是各民族共同发展中,既自力更生,又互相合作、互利共生的协同发展”〔3〕。“相互嵌入指的是各民族通过交往交流交融,社会生活、社会参与等方面都融合在一起,每个民族都离不开彼此”〔4〕。我国是统一的多民族国家,中华文化多元一体的格局是我国的优势,嵌入式社区对各民族和睦共处、和衷共济、和谐发展,促进民族关系良好发展及巩固民族团结具有重要的作用。本文以贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇的嵌入式社区建设为例,探讨嵌入式社区建设在民族交往交流交融方面的作用,展望嵌入式社区建设的发展前景。

一、关于镇宁城关镇嵌入式社区状况的调查

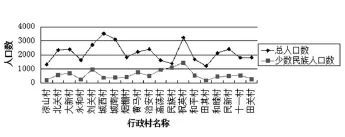

贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇位于105°45′E,26°4′N,气候宜人,冬无严寒,夏无酷暑,镇宁县城关镇是镇宁县政府驻地。2014年并村后,全镇有24个行政村,共有人口10万余人,其中少数民族人口4.6万多人,分别包括布依族、苗族、仡佬族、彝族、回族等20多个少数民族,少数民族人口比例占总人口的46%。

(一)居住互嵌

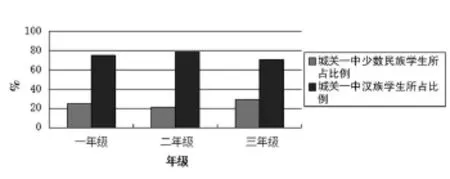

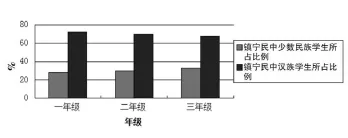

据民国镇宁县志记载,镇宁县汉族人口最早为明洪武年间的屯田军队,后又有江西、湖南、四川等地人员迁入,明清两代官吏遭谴的人员及经商工作者再次迁入,占总人口的四分之一〔5〕583。多数驻扎于今镇宁县城关镇内,而少数民族则退居于后,因此有“汉驻坝上,少数民族居坝坻”之说,各民族间出现隔离带的情况。1949年11月21日镇宁解放,人口的居住格局稍有变化,1978年改革开放至今,城关镇边上村寨少数民族居民逐渐涌入城中村,形成现在城关镇汉族与少数民族杂居散居的居住格局,呈现出互嵌的特点。根据城关镇政府提供的数据,治安村作为城中村之一,总人口有2 413人,其中少数民族人口为501人,占20.8%;烟棚村总人口1 823人,其中少数民族人口为419人,占23.0%.由于高荡村是布依古寨,受到镇宁县政策的特殊支持,少数民族占总人口的92%左右,其余行政村少数民族人口基本在20%左右。城关镇行政村汉族与少数民族人口基数的情况见图1。其中在校就读的汉族学生与少数民族学生也呈现一定比例,少数民族学生基本能占到20%~30%(见图2、3)。

图1 城关镇19个行政村汉族与少数民族人口基数情况

图2 城关镇一中汉族与少数民族学生人数比例情况

图3 镇宁民族中学汉族与少数民族学生人数比例情况

(二)文化互嵌

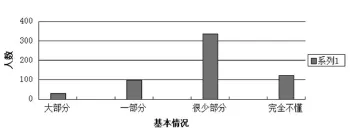

通过对在城关镇向汉族居民发放的600份(收回有效问卷550份)关于对少数民族语言掌握情况的调查问卷的数据进行分析,基本情况见图4:

图4 城关镇汉族居民对当地少数民族语言掌握情况

调查显示,在语言方面,当地汉族居民大都能听懂一部分民族语言,甚至能用民族语言进行简单的交流。而少数民族同胞基本都会讲汉语,虽然带着浓浓的地方口音,但并不影响相互的沟通。村寨中各少数民族来到城关镇中心居住,也过汉族的节日,具有宗教信仰的村民除外。每年除夕,同样与汉族同胞们一样贴春联和门神、放鞭炮等等。少数民族在过节的时候,比如布依族的“六月六”,在当天镇宁文化广场会有相应的民族节目,跳花灯也时常会伴随节日庆典而在城镇中出现,山歌在耳畔回荡,文化习俗已经融入到大家共同生活的环境中,大家不会觉得这些是什么怪异的景象,甚至有的汉族及其他民族的同胞会向布依族同胞请教怎么歌唱布依族山歌。文化的互嵌呈现出“你中有我,我中有你”的和谐景象。宗教信仰作为文化的一部分,佛教、天主教、道教等文化元素也在这片土地上传播,它不仅为这片土地上的各民族提供了文化交流的平台,也为各民族提供了一个文化互嵌的契机。天主教作为外来文化,清嘉道年间传入贵州,在各县传播,镇宁县在同治十二年(公元1873年),新建教堂于城关镇南大街,教徒多为彝族、布依族,还有部分汉族、苗族等〔6〕。圣经的传入不仅仅使用汉语,同时在当地还有布依语版的圣经、圣歌等等。

(三)婚姻互嵌

族际婚姻作为婚姻互嵌的主要表现形式,是连接两个民族最稳定的纽带和桥梁。在多民族散杂居地区,族际关系是影响地区稳定、社会和谐的一个重要影响因子,族际婚姻对于促进族际关系和睦有着十分重要的作用。无论从历史的时间维度,还是从地理的空间维度来看,不同族群间的婚姻互嵌,加强了族际交往和了解,促进了族际关系和睦;同时一定规模的族际婚姻,也成为反映民族关系状况的稳压器。在镇宁县志上记载,以前布依族、苗族、仡佬族等各民族婚姻界限相当苛刻,仅限于族内通婚〔5〕583。解放之后,原有的宗亲结构被打破。特别是改革开放以来,城关镇中一些村寨由以前民族内部联姻慢慢走向了族际联姻,进入新世纪以来,在现代化浪潮的冲击下,族际婚姻已经是一种普遍现象。从城关镇民政部门得知,现所有已婚家庭中,其中一方为少数民族或双方为不同少数民族的婚姻家庭占了35%,还有上升的趋势。婚姻上不会出现习俗不能接受的情况,家庭和谐,相互之间都能接受彼此的习俗,甚至能融入对方的文化圈中。

(四)经济互嵌

镇宁县解放初期,受传统生计方式的影响,经济类型为自给自足的小农经济,商贸活动很少。改革开放以来,在西部大开发的推动下,随着社会发展,科学进步,人民生活水平逐步提高,商贸活动日益增多,城边的村民到城镇中进行商品交换的次数与日俱增。进入新世纪,在国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的推动下,交通、贸易基础设施不断改善,商贸经济呈现欣欣向荣的态势。城边村寨中的居民向城中居民提供粮食、牲畜、家禽等农副产品。城关镇的牛马市场位于城西村边上,每逢周日贸易日,城边其他村寨另外还有木材市场、药材市场、粮食市场等小型市场,为城镇边上的村寨提供了一定的交易场所。各族村民也会到城中购买现代商品,比如家电之类的商品。在一定程度上经济互嵌的程度随着现代化的发展逐渐加深。有部分年轻人外出务工,经济条件好转,并在城关镇定居。近几年内,因工作、经商、务工,城边村寨少数民族到城镇中心居住的人数不断增多。大家的交流互动越来越多,经济互嵌平台也逐步拓展。

二、镇宁县城关镇嵌入式社区形成的原因

(一)城镇化是镇宁县城关镇嵌入式社区发展的助力器

城镇化(urbanization/urbanisation),是由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程,也有的学者称之为都市化,具体包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的变化。城关镇作为西部省份的一个小城镇,经济基础薄弱,城镇化建设起步相对较晚。新世纪现阶段,我国提出城镇化战略。为响应国家号召,紧跟时代步伐,在国家的大力扶持和全镇人民的努力下,城关镇城镇化建设正式步入后发赶超的快车道。学校、医院、文化广场、农副产品交易市场、居民区、商业区等现代化设施的雏形基本形成。经济模式从自然经济转向了商品经济,即便是以往只有在大城市才会有的电商经济,在“互联网+”的条件下也拓展到城关镇,这不仅为周围村寨与城中居民交往交流提供了更多机会,更极大地推动了与外界的交流。随着各村的人口越来越多,人均占有土地比例越来越小,周边村寨的劳动力开始出现剩余,而城镇能提供更多的就业平台,村寨剩余劳动力进城从事泥水工、挑夫、小工等职业的人员持续增多。学校建设作为城镇化的重要组成部分,也成为影响各民族嵌入式居住格局的重要因素。很多家庭将子女送到城镇上学,甚至部分学生的父母为了方便照顾孩子一起迁到城镇中居住,这些都促进了居住格局的互嵌。因此,城镇化在一定层面上对嵌入式社区的发展起到了助力器的作用。

(二)各民族彼此认同是镇宁县城关镇嵌入式社区发展的融合剂

著名心理学家弗洛伊德用认同表述个体、群体或被模仿人物在感情或心理上趋同的过程。历史让不同的文化沉淀下来,在一定的场域里,文化的表现形式各有千秋。民族认同理论是“同一民族的人感觉到大家是同属于一个人们共同体的自己人的这种心理”的理论,即民族认同感或民族认同意识,也即民族认同性的理论。民族认同是一个复杂的结构,它不但包括个体对群体的归属感,而且还包括个体对自己所属群体的积极评价,以及个体对群体活动的参与情况等。城关镇的城镇化促进了各民族的交往、交流与交融,各种文化不断地在结构上调适、模式上磨合、特质上整合。各民族文化在新场域中碰撞激荡之后,消除了彼此的排斥力。各民族在文化上相互尊重、相互了解、相互影响并相互学习,各民族个体成员之间相互宽容、彼此信任,形成了各民族文化相互认同的繁荣局面。习总书记指出,“在民族互嵌型社区建设过程中,要在各民族中牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识,促进各族群众在共同生产生活和工作学习中加深了解、增进感情,促进各民族交往交流交融,巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系”〔7〕。因此,各民族彼此认同为嵌入式社区的发展提供了一个温暖的环境,成为互嵌社区建设的融合剂。

(三)政府部门合理规划管理是镇宁县城关镇嵌入式社区发展的动力

我国社会主义制度确立以后,各族人民当家做主,各民族根本利益一致,政府部门相关的政策为嵌入式社区发展提供了动力。在1994年3月,镇宁制定了《镇宁自治县“八七”扶贫攻坚计划》,1996年开始东西合作、实施对口帮扶后,1994年至2000年,累计投入扶贫资金2.2亿元。2003年至2012年,镇宁争取并投入560万余元,扶贫工作的展开,让各民族的居住环境、生活水平、经济收入明显得到改善,从1978年的农民人均纯收入96元上升到现在的4 500元以上,项目涉及教育、医疗卫生、基础设施建设、民族聚居区生产生活条件、发展种植饲养业等等,为城边上的村寨与城中居民创造了交流交往的平台。城关镇政府部门贯彻落实党的民族政策,照顾各民族的利益诉求,消除了部分群众存在的大民族主义或地方民族主义的错误思想。在此过程中,城关镇政府部门做了大量的宣传工作,每年开展布依族传统节日“六月六”、苗族传统节日“四月八”的团结月等庆典活动,把党的民族政策向群众宣传普及,保证惠及到城关镇的各族人民。人民代表大会制度的建立,使得各行政村的村民参与到当地的事务管理,从法律上和政策上为各族人民维护正当的民族权利提供了保障。在政府推进治理能力现代化的背景下,部分居民自发地从城边的乡村迁移到城中,也相应地改变自己的生计方式,在处理这些新来的移民和世居居民间的关系上,政府部门治理能力的提高将为城关镇嵌入式社区发展提供强劲动力。

三、镇宁城关镇嵌入式社区建设的展望

(一)民族关系更加和谐融洽

嵌入式社区对于推动城关镇形成各民族同居住、同生活的和谐社会结构起着至关重要的作用,使得城关镇居民及其他外来人口能更加深入地参与到当地经济社会生活中,为民族交融提供有利的社会环境,有利于促进民族关系和谐发展。由于我国正处于并长期处于社会主义初级阶段,在社会主义时期,民族差异也将长期存在,随着城关镇城镇化进程进一步加快,医疗、学校、住房等设施及制度不断得到完善,在嵌入式社区的格局下,各民族相互交往交流的机会越来越多,共同因素也不断增多。民族平等、团结政策的贯彻实施,是各民族互相尊重、互相信任的保障,使得各民族彼此的认同得到空前的加强。嵌入式社区建设是一个各民族不断融合的过程,也是加强各民族关系调控的过程,目的是为了更好地巩固民族团结,促进各民族共同发展。而镇宁县城关镇在建设嵌入式社区的进程中,民族关系也会随之更加和谐融洽。

(二)经济持续互利共赢

按照马斯诺提出的需求理论,人们从心理和生理、安全、尊重、自我实现等方面都有不同的需求,层次越来越多的需求推动人际关系交往的密切化,同时社会分工更加明细。“任何个人都不能自给自足,他所需要的一切都来自于社会,他也必须为社会而劳动”〔8〕。涂尔干认为社会发展就是社会功能不断分化的过程。社会分工常常伴随着社会的发展而发展,城关镇边上的村寨,由于自然、地理、历史的原因,经济方式长期保持传统农业经济方式。随着科技的进步和社会的发展,现代化的浪潮推动着这些民族转变生计方式,以适应当下的社会来满足自身需求。生计方式较为落后的村寨居民放下手中的锄头和镰刀,来到城镇这个新的环境中寻觅适合自身的生计方式,手工业、服务业成为迁移到城关镇城中居住人员的主要生计方式。嵌入式社区增强了各个民族协作的程度,它使得嵌入社区的城关镇居民各个部分有机结合,满足人们在这个社会群体中的需求,形成互利共赢。镇宁城关镇嵌入式社区中良好的民族关系,将会进一步促进经济利益的互利共赢,形成一个完整的、和谐的社会圈。

(三)文化继续交融互鉴

有学者认为,“人心是最大的政治。做民族团结重在交心,要将心比心、以心换心。也就是文化之间的理解、尊重和沟通”〔9〕。文化凝结着历史,文化连接着未来,文化对一个地方发展进程的影响,比经济、政治的影响更深刻、更久远。人作为文化的传承者、搬运工,将自身文化携带到一个新的文化场域,势必会遭到其他文化的排斥,还在农业社会的城关镇中的各村之间文化交流很少,而嵌入式的社区为各民族提供了一个空间条件。在此过程中,民族干部及民族精英人才的培养就发挥着格外重要的作用,发掘各民族的优秀文化,在新文化场域中宣传与发展,传承与弘扬,利用各民族的文化优势,增进各民族的文化认同,强化各族人民的凝聚力、感召力,保证政治、社会的稳定,为各民族团结提供思想“软环境”。城关镇居住的布依族、苗族等不同民族承载的这些文化滋养着这片土地,倡导文明宽容,求同存异,荟萃了各民族的优秀文化,通过“经济搭台,文化跳舞”鼓励了各民族加强文化交流,互鉴与互融,增强各族文化的自信与自觉,对凝聚力量、振奋人心,构筑兼容并蓄的共有精神家园具有重要作用。

嵌入式社区建设,是促进各民族沟通交流,交往融合的重要创新举措,是一项艰巨复杂的工程,是一个社会历史过程,并不是一蹴而就的。要通过各民族互嵌达到民心相通、民族交融,夯实民族团结,这需要提升政府的现代化治理能力,需要社会各界的不懈努力。这既是一个新课题也是一个新挑战,我们应抓住战略机遇,不断加强嵌入式社区建设,不急于求成,却乐见其成。

〔1〕新华网.中共中央国务院召开第五次西藏工作座谈会〔EB/ OL〕.(2014-01-22)〔2016-04-09〕.http://news.xinhuanet. com/politics/2010-01/22/content_12858927_2.htm.

〔2〕新华网.政治局:推动建立各民族相互嵌入社会结构〔EB/ OL〕.(2014-05-26)〔2016-04-09〕.http://news.xinhuanet. com/politics/2014-05/26/c_1110866377.htm.

〔3〕金炳镐,朴盛镇,公铭.民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的理论发展〔J〕.中南民族大学学报(人文社会科学版),2013,33(3):1-5.

〔4〕杨鹍飞.民族互嵌型社区建设的特征及定位〔J〕.新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015,36(4):21-28.

〔5〕黄家服,段志洪.民国镇宁县志〔M〕.贵阳:巴蜀出版社,2006.

〔6〕王兰圃,梅德寿.镇宁布依族苗族自治县志〔M〕.贵阳:贵州人民出版社,2002:385.

〔7〕习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话〔N〕.人民日报,2014-05-30(1).

〔8〕涂尔干.社会分工论〔M〕.渠东,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:185.

〔9〕郝时远.文化多样性与“一带一路”〔N〕.光明日报,2015-05-28(11).

The Practice of Embedded Community Construction in Ethnic Group Areas:Take Chengguan Town in Zhengning County of Anshun City,Guizhou Province as an Example

DongQiang,SongYanhe

(College of Marxism,Guizhou Minzu University,Guiyang 550025,China)

The embedded community has become the highlight of the communal development patterns.Under the background of embedded community,this paper takes Chengguan Town in the Zhenning Bouyei and Miao Autonomous County,Guizhou Province as the survey site to analyze the current situation of embedded community in Chengguan Town,to explore the reasons of its existence and the effect that urbanization,ethnic identity,government management have on embedded community,as well as the outlook of the construction of embedded community.

ethnic group areas;embedded community;Chengguan Town in ZhenningCounty

C956

A

2096-2266(2016)05-0015-05

(责任编辑贺曦)

国家民委自筹经费科研项目(14GZZ001)

2016-03-30

2016-04-17

董强,副教授,澳大利亚堪培拉大学客座教授,博士,主要从事马克思主义民族理论与政策和世界民族问题研究.