父亲叶至善最后的那些日子

叶小沫

时间过得真快,我的父亲叶至善离开我们已经十年了。

父亲十几岁就跟着爷爷学习写作,22岁开始跟着爷爷学做编辑,过世那年他88岁,算起来做编辑做了整整66年。他这一辈子为孩子们写了许多好的科普文章,编辑了许多好的期刊和图书,自己创作了许多文笔流畅、情感真挚的散文和文学作品。父亲做编辑总是把读者放在第一位,把作者放在第一位,他所做的一切都是在为读者和作者服务。父亲热爱自己的编辑工作,就是在不得不放下笔的那一刻,对编辑这一行,他依然有着太多未尽的心愿,依然有着太多的恋恋不舍。在编辑同行里,凡和父亲一起工作或有过交往的人,都会受到他的感染,佩服他鲜明的编辑主张、聪慧的编辑理念、精道的编辑业务和良好的编辑道德。

父亲一辈子做编辑,作为叶圣陶的儿子,他的后半生编辑出版了爷爷的许多书,其中最大的工程就是二十六卷本的《叶圣陶集》。从第一版到再版,花去了他12年的时间。他的这些工作,不光是对爷爷一生的作品进行了收集和整理,还为后人了解、认识和研究叶圣陶留下了详实的史料。爷爷是五四新文化运动的参与者和实践者,他的一生反映和代表了那个时代知识分子关于文学、教育、编辑出版的思想和主张。《叶圣陶集》是很有文学和历史价值的文献。

编《叶圣陶集》

父亲开始编《叶圣陶集》是在1988年10月。那年江苏教育出版社的缪咏禾、吴为公来北京,约父亲他们兄妹三个编一部爷爷的大型文集,尽可能全面地反映他老人家一生的生活、工作和思想。爷爷原是不同意出版他的集子的,说出那些已经过去的旧东西就像是炒冷饭,没有意义。父亲劝爷爷说,你一辈子写了那么多的东西,如果咱们不编,别人也会编,与其让别人来编,还不如咱们自己编,毕竟自己最了解自己的作品,哪些收,哪些不收,可以按照咱们的意愿编得全面一些。爷爷被父亲说服了。

出版社的同志一走,父亲的编辑工作就开始了。《叶圣陶集》的第一至四卷收集的是爷爷的小说和儿童文学。爷爷写小说比较早,1912年就开始在报刊上发表文章了,之后每隔几年都会把新的作品选编成集子。有爷爷自己编过的那些集子做参考,父亲又是个快手,再加上出版社的努力,只花了一年的时间,最终赶在爷爷93岁生日之前出版了。那时候爷爷的视力已经很差了,父亲把新出的四卷书放在了他的手上,他没有翻开来看,只是一本挨一本地抚摸了一遍。我想,这时候爷爷的心中一定感到了一丝的欣慰,为了自己的过往和儿女们的努力。

三个月后爷爷过世了。他不会知道,这第一版的《叶圣陶集》从1986年一直编到了1994年,总共花了8年的时间。后7年的编辑工作很辛苦。一是,以后的各卷,大多数文章都要现找现抄。到旧书和旧杂志里找文章颇费时间,专门研究爷爷的北大教授商金林,写过一本《叶圣陶年谱》,父亲和他按照那上面的线索找到不少爷爷的陈年旧作。文章找到后抄写也是件颇费工夫的事情,父亲自己抄得最多,有时候也会分给我们一些,让我们帮着他来做。二是,随着工作的进展,收集到的文章大大超过了原来的预计,原本计划只编一卷本的教育、教学等卷,根据收集到的稿子,不得不增加卷数,光语文教学就编了四本,因此总的卷数超出了预期的四分之一。编辑的时间拖长了,出版的时间自然就拖长了,比原来预计的推后了两年。

1994年10月,《叶圣陶集》二十五卷本终于出齐了。10月28日,全国政协和民进中央在人民大会堂开会,纪念爷爷诞辰一百周年。这新出版的《叶圣陶集》齐齐崭崭地放在了大会的展台上。开会前,父亲独自一人在新书前面站立良久,我真想像记者那样采访一下他:看着花了8年时间编成的二十五卷本,此时此刻您一定想起了您的父亲。请问,如果他老人家健在,会是一种什么样的心情呢?作为他的儿子,您为这套书的出版花费了很多的心血和努力,现在这套书完完整整地摆在了这里。请问,此时此刻您又是怎样的一种心情呢?当然,我不是记者,我没能问父亲。我想,这时候父亲的思绪和感情,恐怕连他自己也说不清吧。

再版《叶圣陶集》

父亲自己也没有想到,事情到此并没有结束。

7年以后,2002年5月末的一天,全家人正准备吃晚饭,一个从南京打来的电话,打乱了父亲原已比较安定的生活。电话是缪咏禾先生打来的,为了编辑《叶圣陶集》,他曾和父亲合作了8年,是这套书的责任编辑。他告诉父亲,出版社要再版《叶圣陶集》。原来的集子是分册出版,因此每一册的印数不一,时间又拖得比较长,很多读者没有收集到全套的集子。咏禾先生还说,虽然只过了短短的几年,出版印刷却经历了从铅与火到光与电的翻天覆地的变化。第一版的书的纸样虽然还在,可是已经不能用了,所有的文章都要通过电脑录入重新排版。听到这个消息父亲很高兴,觉得正好借这个难得的机会,对上次编辑上的疏漏作一些必要的订正和补充。他对缪咏禾先生说:“好,我马上开始从头到尾通读一遍。”700多万字,通读一遍可是个大工程。父亲放下电话就找出了第一卷,当夜就读了起来。

开始编辑《叶圣陶集》的第二版那年,父亲已经83岁了,是一个不折不扣的老人了。再版对有些作者来说或许是件很容易的事,不过是作品的重新印刷,但是爷爷和父亲每次都会认真地一字一句地重新校订。这一次父亲做得格外仔细。比如,有的作品要补充出版年代;有的文章要从这一卷移到另一卷;要把新找到的文章添加到相应的卷里去。这一次再版,父亲还重新写了前言;重新调整了每一卷前面的照片和说明;重新写了每一卷的后记。因为爷爷的作品中涉及的人物、事件和时间,只有父亲最清楚哪些遗憾需要弥补,也只有父亲心中有数。我们没有参加第一版的编辑工作,谁也帮不了他,所以他只能孤军作战了。

父亲是个做事极其认真的人,这里我只举他为这《叶圣陶集》每一卷配的照片写说明为例,说说他是怎么做的。2003年7月,25卷的书稿全部看完了,父亲执意要重新作25卷前的照片和说明。为每一卷都配上与这卷内容相符的四到六张照片,照片的说明要详细地交待时间、地点、人物、事件。每则说明多的二百多字,少的也要百十来字。我算了一下,这25卷的照片说明就要写两万多字,这也真算得上是一个不小的工程了。有时候为了一幅照片的说明,父亲查资料,翻看爷爷的日记,斟酌修改,要花上一两天甚至三四天时间。我常常忍不住劝他不要太认真了,不要对自己太苛刻了,这样费心费力,又有多少人会读呢。父亲对我说,照片说明这样写,读者看起来才会有兴味,才会知道事情的来龙去脉。他还是那句老话,要为读者着想,哪怕只有一个读者想看想知道,也要为他着想。我自知理亏,自知说不动父亲,一切只得由他去做,只是看他为这每段百字的短文,天天翻看、查找、撰写心疼,看他的进度太慢又着急,因为出版社那边是有时间要求的。

那么父亲是怎么写书中的照片说明的呢?我们不妨从第一卷中找两段来看看:

甪直苏州五高全体教员

1917年,作者被老同学王伯祥、吴宾若两位说动,去水乡甪直,于苏州第五高等学校试行基础教育改革。初夏,全体教员在校后鲁望祠花园里摄了这幅合影。

从照片上看,作者坐在左首第二。王伯祥站在他身旁靠前,也穿的马褂。站在中间挺丰满的是吴宾若,他担任校长。

其余七位,从左首往右数,是殷康伯、孙鑑平、朱韫石、沈君宜、徐毓才、董志尧、陈詠霓。

“伊和他”

1920年春天,五高开恳亲会,请学生家长检查教学成绩,观看文娱体育表现。胡墨林把宝贝儿子也抱去了,在操场上拍了这张照片。后面的屋脊是当年的保圣寺。

在作者早年小说、散文和诗歌中,这母子俩经常出现,有时当配角,有时竟成了主角,如小说《伊和他》、《地动》,如新诗《成功的喜悦》、《拜菩萨》。

那时候父亲的身体已经很不好了,气喘、睡不好觉、浑身没劲儿、吃东西不香,这些现象一天也没有离开过他。再加上他办事认真,上了岁数什么事都心急,所有这些都让我们为他担心。父亲夜以继日地干,花了近两年的时间,终于在2002年10月,把25卷书稿如期交给了江苏教育出版社。父亲知道,更艰巨的任务还在后面呢。

写《父亲长长的一生》

2002年年底,父亲动手写《叶圣陶集》的第二十六卷,爷爷的传记《父亲长长的一生》。他在这本书的开篇写了短短的八百多字算是序。其中特别说明,在这次再版的时候,江苏教育出版社和他商量,“如此规模的一部个人专集,该有一篇比较全面而且简要的作者传记”。他同意了,并答应自己来完成这项工作。于是又写道:“时不待我,传记等着发排,我只好再贾余勇,投入对我来说肯定是规模空前,而且必然绝后的一次大练笔了。”别看只短短的一句话,却道尽了父亲的沧桑。这里说“我只好再贾余勇”,那是因为前面对25卷的整理,已经耗尽了父亲的心力,要完成传记的写作,他只有拼上自己仅剩下的那点儿勇气了。这里说“肯定是规模空前”的,那是因为父亲这辈子是写了不少文字,但是这样的长篇人物传记,他还从来没有写过,对他来说这无疑是一次挑战。这里说“而且必然是绝后的”,那是因为父亲已经85岁了,尽管他还有着许多未了的事情,但是他知道自己的时间不多了,没有精力去做比这更大的事情了。事实证明父亲说得没有错,他在花了一年多的时间,把写好的文稿交给出版社以后,就病倒住进了北京医院,从此再也没有迈出医院的大门。《父亲长长的一生》真的成了他“绝后”的杰作。

在父亲写《父亲长长的一生》的那些日子里,我除了上班,余下的时间都陪伴在他的左右,帮他做一些力所能及的事情。在我写给朋友的信中,记录下了当时和父亲在一起的生活片段,不妨从中摘录几段。

2001年11月

爸爸每天晚上躺下的时候都会大喊:“我不行了,我真的不行了!”可是第二天早上我走进他的房里的时候,他已经伏在桌上干了好一会儿了。现在天冷,夏天的时候,他半夜醒了就半夜起来干,虽然身体确实很疲倦,可还是不敢歇,总在努力。

2002年12月

爸爸今夏身体不好,住院了。查出糖尿病和前列腺炎,要打胰岛素治糖尿病,吃保列治治前列腺炎。现在病倒是控制住了,体力也恢复了一些。可是他总是坐在书桌前工作,两条腿走路的本事越来越差。10月22日摔了一跤,幸好没有摔坏骨头,走起路来就更困难,最好有人扶。只要我在家,总是让他用双手扶着我的肩膀,这样保险多了,也踏实多了。

爸爸总是想努力地干更多的事。叶圣陶25卷本的所有修订本刚刚全部交给出版社,他又编辑了叶圣陶和贾祖璋“文化大革命”期间的通信集。贾先生写信都留底稿,又收集着爷爷给他的所有信件,才使得这本通信集有出版的可能。信件有二百多通,书名是爸爸起的,叫《涸澈旧简》,也有30万字呢。爸爸把信全看了一遍,不清楚的字描清楚,该删掉的文字删掉,还写了一篇序,花了他大约一个多月的时间,每天都要干7个小时。等这件事做完了,他要开始写《叶圣陶集》的26卷,也就是全集的最后一本,叶圣陶的传记。

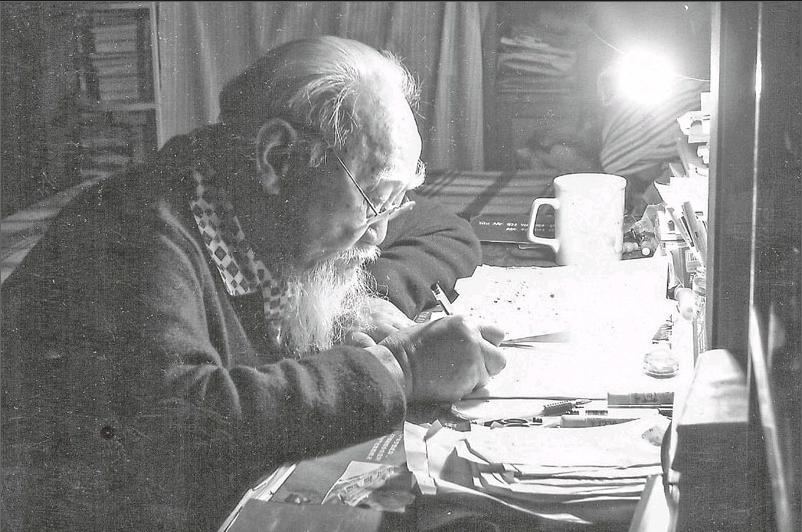

爸爸干得真苦,每天躺下都累得不行,可是第二天一起床照样干。他和我说,还要再活10年,后来又说要活到105岁,因为他要做的事太多,做不完。我恨自己帮不了他什么,只能在生活上多照顾他一点儿。他真的老了,因为不出门,索性不剃胡子。一把白胡子有两寸多长,白头发也懒得剪。有人看了说他越来越有风度,也有人说他显出老态了。写30多万字的稿子,对一个85岁的老人来讲,实在是压力太大了。看他体力不支,看他会因为写得不顺利烦恼,怜悯之心油然而生。这一年他老得太快了。

2003年7月

江苏教育出版社把前25本的片子已经做好,只等爸爸的传记写出来一起开印。他们体谅爸爸年纪大,身体不好,催得不紧,让他慢慢写。爸爸写传记,写这么长的文章,还是有生以来的第一次,大概要30多万字,现在写了7万。他年纪到底大了,身体又实在差,许多的事件,许多的人物还要核对查实,麻烦又比写一般文章要多,所以进度很慢。快的时候一天能有5张稿纸,1500字,但这样的日子不是很多,一般3张纸,不到1000字。有的时候竟一张也写不出。他的这个传记要写得与众不同,他像以往那样,喜欢试着用新的写法、新的念头。写到高兴之处,他会得意得笑。我喜欢看他得意,看他笑,笑得像个孩子。

天热了,爸爸常常半夜醒来就起床。有时是两点,有时是三点、四点。起来了就写,写累了再躺下。吃过早饭就写不动了,总要先睡一会儿再起来写。他身体不好,除了觉得气力不够,喘得厉害之外,腿脚越来越不方便,常常站不稳,眼看着他会向前冲,像是要摔跤,真让人担心。所以只要我在,总是让他扶着我的双肩,带他去洗漱、上厕所、吃饭。我现在睡在他的房里。夜里他一起床,我就起来帮他添加衣服,扶他坐到桌前。然后他写东西,我躺下再睡。爸爸的食欲不好,见了什么都不想吃。这事难坏了采买的小弟,难得他都快愁病了。

父亲写爷爷的传记《父亲长长的一生》,从2002年末开始动笔,直到2004年8月中旬完稿,前后花了近两年的时间,写了近40万字。责任编辑缪咏禾先生在一篇文章中说 :“传记”详细正确地记述了圣陶先生一生的行状……“传记”又是阅读叶老文章的解读参考,也是现代文学史的某种注释……“传记”最大的特点是它动人的文笔,全书采用散文的笔调,感情丰沛,娓娓动人……

我们为再版《父亲长长的一生》写序

去年,四川文艺出版社提出希望再版《父亲长长的一生》,我们非常高兴,我和弟弟还为书的再版写了一篇序。我想把这篇序放在文章的最后,作为全文的结尾。

《父亲长长的一生》是我们的爸爸叶至善为爷爷叶圣陶写的传记。

2001年,江苏教育出版社准备再版二十五卷本的《叶圣陶集》,他们和爸爸商量,希望再版的时候能增加一本叶圣陶的传记作为第二十六卷。2002年下半年,爸爸向出版社交齐了修订好的二十五卷本的文稿,开始了爷爷传记的写作。这一年爸爸86岁,他的身体已经非常虚弱,体力严重透支,但是他不能停歇。他在《父亲长长的一生》开篇中写道:“时不待我,传记等着发排,我只好再贾余勇,投入对我来说肯定是规模空前,而且必然绝后的一次大练笔了。”

于是爸爸伴着病痛,近乎不分昼夜地,以每天一千多字的速度开始了传记的写作。现在回想起来,那时候他每写完几页文稿,就让我们用电脑把它打出来,一遍遍地念给他听,一遍遍地修改,直到句子听得通顺上口,意思写得清楚明白,才肯再往下写。那时候他的身体已经累垮了,在全神贯注写稿子的时候,他似乎忘了浑身的疼痛,连平日里急促的呼吸,都变得舒缓而平稳。可是一放下笔,他累得连脱鞋的劲儿都没有了,一头倒在床上,大口地喘着粗气,把速效救心丸放进嘴里。那时候他把什么都放在了脑后,连胡子也顾不得刮,浓浓的须髯天天在长,又白又厚,足足有半尺多长。他颇有些得意,笑称没想到自己竟成了美髯公……两年以后,爸爸终于写完了这本三十四万字的传记,他把文稿交给出版社就病倒了。

2004年末,爸爸在北京医院的病床上,看到了刚刚出版的《父亲长长的一生》。他把书送给曾为他们父子俩动过手术的老院长吴蔚然,他说:“我父亲对我的关心和教育使我受益终生,我应该写一本书来纪念他。”一年后爸爸过世。

爸爸是爷爷的长子,幼年时在爷爷的关注下学步识字,少年时在爷爷的辅导下学做人作文,青年时和爷爷一起编辑书刊,新中国成立后和爷爷一起活跃在文化界和出版界。爸爸跟爷爷生活了七十年,一起经历了所有的国事家事。他清楚爷爷的理想和追求,他知道爷爷的为人和处世,他懂得爷爷的喜怒哀乐,他了解爷爷的文字和作品,所有这些都使爸爸在写自己的父亲的时候心中有数,笔下有神。这本《父亲长长的一生》,写下了爷爷从出生到过世长长的94年,写下了儿子眼中的父亲——一个真实的、勇敢的、敢爱敢恨,一生都在追求光明,追求正义,以天下为己任的叶圣陶;一个工作上孜孜不倦认真对待每一件事情,生活中孝敬父母,关爱妻儿,把家庭时时放在心上的叶圣陶。

《父亲长长的一生》初版时,责任编辑缪咏禾先生写文章说:“这本书是至善先生晚年创作的一个高峰。它叙写了上个世纪中一个中国文化人的心路历程和道德风貌,展示了传主叶圣陶和国家、社会、事业、家庭等众多人际间的丰富关联和互动,书中叙写的种种人和事,既是对历史的记述,又对今天精神文明建设具有极大的传承意义。”

时间过得真快,转眼《父亲长长的一生》出版已经十年了。四川文艺出版社的同志对这本书欣赏有加,和我们商量,希望能再版这本书。他们说,抗战八年,叶圣陶全家都是在四川度过的,书中用大量的笔墨,记录了一家人在那段艰苦岁月中的工作和生活,可见父子两人对四川都有着别样的情感。在这本书出版十年的日子里,四川出版人愿意以再版这本书的方式,来纪念他们热爱的叶圣陶父子。这样的深情厚谊让人感动,我们欣然同意。新出版的书在装帧设计上更加精到,还增加了一些珍贵的历史照片用作书的插页,这些改进都令人赞赏,在这里我们表示真心的感谢。