国内开放存取研究的知识图谱分析

盈江燕 袁润 李广平

〔摘 要〕以来自CSSCI数据库有关开放存取主题的1 244条文献为研究对象,通过CiteSpaceⅡ软件对相关引文数据和关键词数据进行分析和处理,以知识图谱可视化的方式,从年发文量、研究机构、载文期刊、重要作者以及关键词聚类角度进行分析,梳理我国开放存取发展的研究现状和研究热点,以期更好的把握该领域的研究动态和发展趋势。

〔关键词〕开放存取;知识图谱;可视化分析

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2016.04.028

〔中图分类号〕G250.252 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2016)04-0145-06

〔Abstract〕Based on the processing of citation dates and keywords in 1244 research papers from CSSCI on open access,this paper identified research institutions,the important academic representatives and keywords clustering,the results showed the current situation and the hot spots in order to reveal the dynamic trends of this field in China.

〔Key words〕open access;knowledge mapping;visualization analysis

开放存取(Open Access)是国际学术界和图书情报界等为了推动科研成果自由传播、促进学术交流而推崇的一种学术信息交流共享的理念和出版机制。自20世纪90年代以来,国内学者就开放存取的理论与实践进行了大量研究,研究内容主要涉及开放存取概念及内涵[1-2]、特点[3]和优势[4]、实现途径和方式[5-6]、主要问题[7]、影响及对策[8]、实践探索[9-12]等,研究范围涉及图书馆[13-16]、医学[12,17-18]、出版[19-21]、档案[22-25]等多个领域。国内有关开放存取的文献量增长迅速,传统阅读和文献分析方法难以快速准确地从众多文献中找出其研究前沿与热点,那么如何科学地系统梳理和分析该领域论文就显得十分必要。

鉴于此,本文应用CiteSpaceⅡ知识图谱可视化工具,对CSSCI数据库中有关开放存取主题的论文发表情况进行统计及分析,了解开放存取的发展历程,客观反映当前开放存取研究现状,对数据进行共引与关键词聚类分析,探讨国内开放存取的研究热点,以便更好地把握该领域的研究动态和发展趋势,为国内相关研究者提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

研究数据来源于中国社会科学引文数据库(CSSCI)。考虑到“Open Access”在国内有多个不同的中文译名[26],如开放存取、开放访问、开放获取、公开获取、开放取阅、开放阅览等等,所以分别将上述的不同中文译名以篇名或者关键词方式进行检索,时间段为2004-2014年,共获得文献题录1 331条,经过筛选、比对剔重,删除会议通知、目录等信息,最终获得1 244条题录,其中每条题录包括作者、单位、摘要、关键词、参考文献等。检索时间为2015年12月9日。

1.2 研究方法

本文选择美国Drexel大学信息科学与技术学院教授陈超美博士用Java语言开发出来的软件CiteSpaceⅡ知识图谱可视化分析工具,该软件在绘制各个科学领域的科学知识图谱、分析不同特征和类型的引文网络、识别和呈现科学发展新趋势和新动态等方面具有较强的技术和功能优势[27]。本文采用可视化方法对开放存取研究的发文数量、研究机构、载文期刊、重要作者以及研究热点进行分析,并对该领域的科学发展新动态和新趋势做出结论。

2 检索结果分析

2.1 发文数量分析

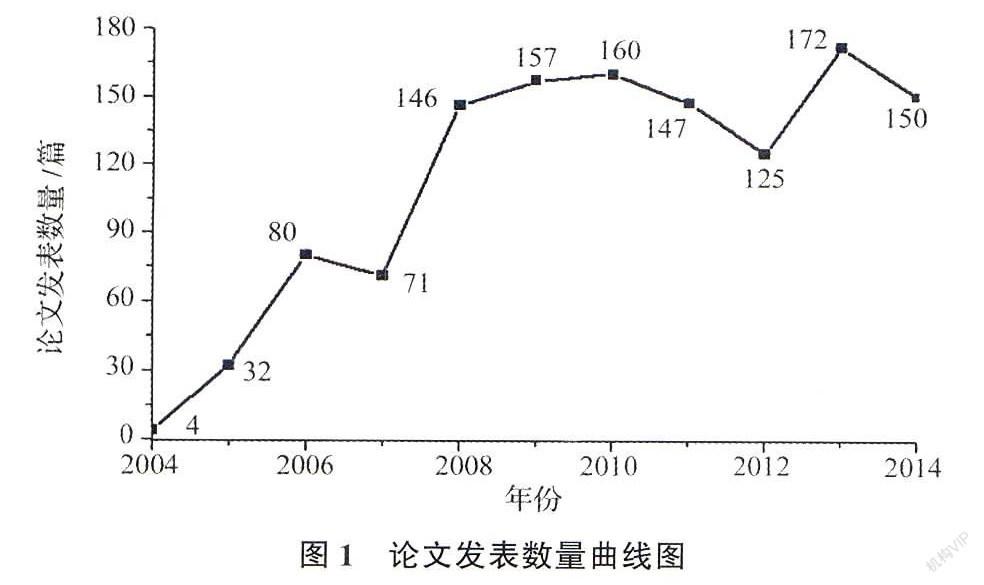

通过对检索出的1 244篇论文从年代上进行分析可以看出,如图1所示,自2004-2014年,有关开放存取的研究论文数量总体上呈现上升的趋势。2004年,开放存取研究开始出现,学术界对于开放存取的发展处于初步探讨阶段,相关文献只有4篇,这个阶段以引入“Open Access”的理论和介绍国外开放存取发展现状为主,其中李丽等[28]在《开放文档先导及其对学术期刊数字化传播方式的影响》一文中首次以“Open Access”作为关键词,拉开了国内开放存取研究的序幕。2004-2006年,文献数量逐年上升,在2006年,随着“开放存取”被列入国家社科基金,关于开放存取的研究在国内迅猛发展,论文数量较2005年增长近三倍。此后,在2007年,论文数量虽有小幅下降,但从2008-2014年论文数量全部破百并且基本呈现增长趋势,总的来说,论文数量实现了平稳发展。该论文数量和分布显示,学术界对于开放存取的相关研究基本逐步增多,其重视程度越来越高。

2.2 研究机构分析

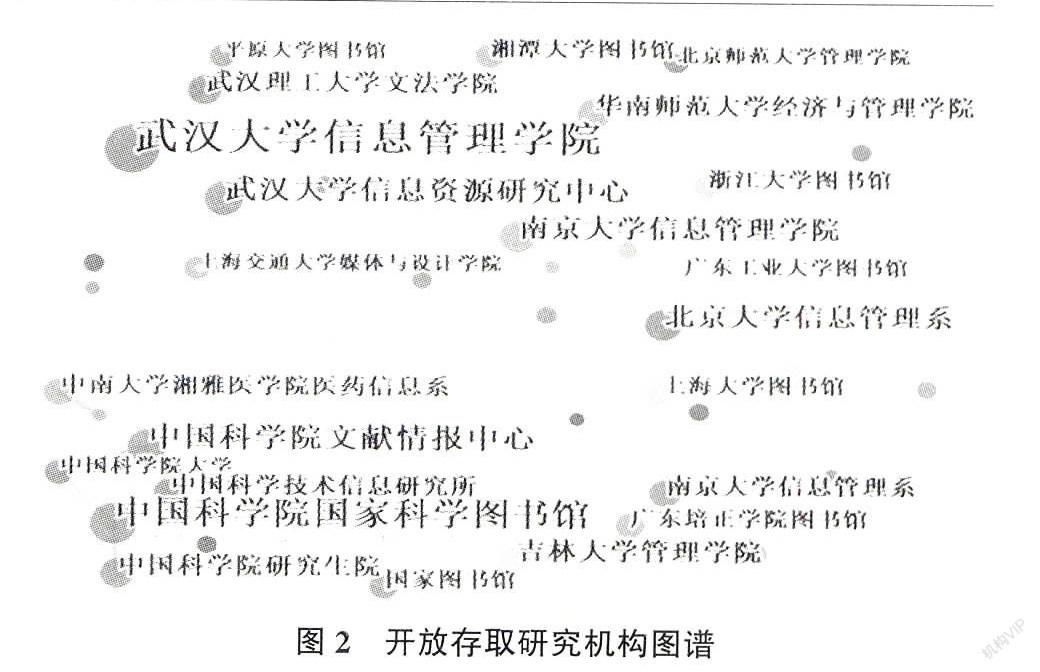

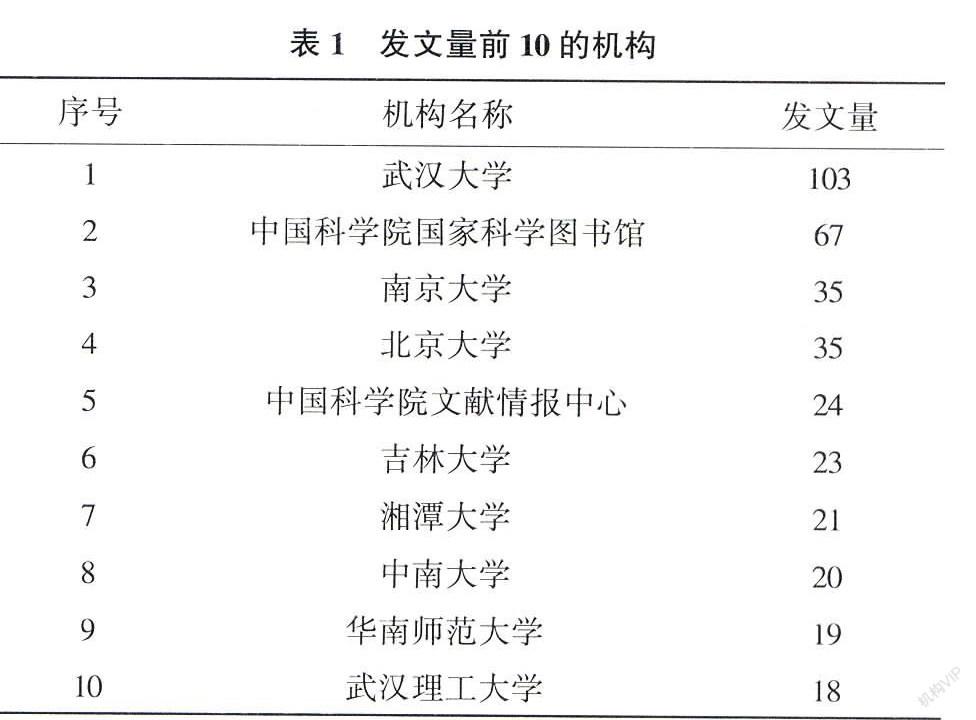

通过运行CitespaceⅡ软件得到有关开放存取研究的机构知识图谱如图2,发文量排名前10的机构如表1。图中,圆形节点代表研究机构,节点的大小代表该机构的发文量,节点间的连线代表机构间的合作关系。

由图2可知,国内与开放存取相关的研究机构比较多,但是研究开放存取的机构分布比较分散,仅有少量机构之间有密切的合作关系(如图1所示),并且多是本区域间机构,例如武汉大学信息管理学院与武汉大学信息资源研究中心之间的合作,中国科学院文献情报中心与中国科学院大学、中国科学院国家科学图书馆、中国科学院研究生院之间的合作等,说明国内开放存取研究还处于相对较为封闭的研究状态,机构间交流相对较少。

表1主要反映了几个主要机构的发文量。排在第一位的是武汉大学,该校对此领域的贡献最大,超过100篇,远远高于其他机构。其次是中国科学院(包括中国科学院国家科学图书馆和中国科学院文献情报中心)和南京大学、北京大学,发文量全部超过30篇,是国内开放存取研究的核心研究机构。这10家机构的发文总量为365篇,达到总文献量的29.3%,接近1/3。此外,发文量前10的这些机构,除了中国科学院,其余全部是各大高校,因此,毫无疑问目前我国开放存取的研究力量主要集中在高校。

2.3 载文期刊分析

通过对期刊的载文量进行统计分析,得到表2所示的载文量排在前十名的CSSCI期刊。可以发现,刊载开放存取研究文章的期刊主要集中在《图书情报工作》、《中国科技期刊研究》、《图书馆学研究》、《情报科学》、《情报理论与实践》、《图书馆杂志》、《图书馆论坛》、《图书理论与实践》、《情报杂志》、《图书馆》这10种刊物上。在这10个期刊中,除了《中国科技期刊研究》期刊之外,其余的9种期刊均为图书情报类期刊。载文量全部达到50篇以上,《图书情报工作》甚至超过了100篇,以130篇的绝对优势居于榜首。这10种期刊的载文总量为670篇,占比超过半数,达到总文献量的53.9%,这说明我国开放存取领域的研究正愈益受到图书情报工作者的重视,相关的研究成果也很显著。

2.4 重要作者分析

通过运行CitespaceⅡ软件得到有关开放存取研究的作者分布图谱如图3所示,图中的圆形节点代表作者,节点的大小代表该作者的发文量,节点间的连线代表作者间的互引关系。该图直观地表现了作者的发文量和互引状况,从图中可以明确地看出部分作者之间形成了开放存取领域的交流圈,例如李麟、张晓林、初景利、顾立平、曾燕、刘细文等学者之间存在紧密互动,说明发文量多的这些作者不仅在数量上对开放存取做出贡献,同时也促进了该领域的学术交流。

依据洛特卡定律,在本次统计中发文5篇以上的为高产作者,2004-2014年间,42位高产作者共发文358篇,在总论文中占28.8%,这些高产作者对促进开放存取研究的知识流动起到了重要的作用。发文量排名前10作者的具体发文篇数参见表3。

从表3能清晰地看出我国开放存取研究发文量高的作者,他们是国内开放存取研究网络中有影响力的学者。被引频次前10位的作者也如表3所示,他们是开放存取研究网络中的核心作者,控制着作者之间的知识流动方向,引领着国内开放存取的研究趋势,其代表性的研究成果在国内开放存取相关研究中有着重要地位。

2.5 研究热点分析

关键词是文献主题内容的高度概括和凝练。频次和中心性高的关键词代表着一段时间内众多研究者共同关注的主题,因此关键词能被用来确定一个研究主题的热点问题[21]。通过运行CitespaceⅡ软件得到有关开放存取研究的关键词共现图谱如图4,圆形节点大小代表关键词出现频率高低。高频和高中心性关键词的具体数值统计如表4。

3 研究述评

开放存取是一种全新的学术交流模式,依托于互联网技术、数字技术的发展,近年来论文数量的上升趋势依赖于学术界对开放存取研究的重视和网络技术的发展,旨在抗衡由于出版商业化而带来的越来越严重的期刊危机、信息获取危机和学术危机等问题;同时随着“科技文献信息资源与服务平台”启动,开放存取研究由理论转向了实践探索阶段,加上国内高校不断加大数字图书馆的建设力度,各地高校机构知识库数量不断在增长,慢慢地已经形成了初步规范的开放存取相关的政策和存储方式,但是建成之后的技术升级、期刊论文的版权管理及知识产权等问题将会成为当前的主要研究问题,这些因素都使得开放存取的研究在近年内得到一定的发展与突破。

结合图4和表4,并对图谱中的关键词及其相关文献进行深入分析,发现国内开放存取研究主要集中在以下方面:

3.1 开放存取的应用研究

共现关键词:开放存取,数字图书馆,机构知识库,机构库,开放存取期刊,开放获取期刊,出版模式,版权,知识产权,科技期刊,数字出版等。

随着学术界对开放存取的概念、发展、意义以及影响等方面达成共识,国内开放存取的研究不仅仅局限于对国外相关理论与实践的介绍上,而是结合实际情况进行探索。目前,我国开放存取的实际应用主要有三方面:

3.1.1 科技文献共享平台

目前国内比较有影响的开放存取平台是中国科学院科技期刊开放存取平台和中国科技论文在线平台。中国科学院科技期刊开放存取平台(简称CAS-OAJ)是中国第一个专业部委组织的可以代表国家的开放存取期刊平台,目前(2015年12月)该平台收录期刊数量650,可检索论文的期刊数量为337,论文数量达到1 419 694篇。由教育部科技发展中心主办的“中国科技论文在线”也正在产生更广泛的影响力,如表5所示,相比于2013年8月的数据,2015年12月的统计数据在首发论文篇数上增长42.5%,优秀学者论文篇数上增长35.1%,自荐学者论文篇数和科技期刊论文篇数分别增长59.9%和34.2%,增长率均超过1/3。虽然取得了一定的成绩,但是与国外的SciELO(科技在线图书馆)、由瑞典隆德大学图书馆整理的DOAJ、PLoS(科学公共图书馆)等开放存取平台相比还存在一定差距,究其原因主要是国内对开放存取期刊平台的社会认知度、认可度相对较低,以及科研教育经费有限等[29-30]。

3.1.2 开放存取期刊

开放存取期刊是指互联网上可供任何人自由访问使用(可下载全文)的电子期刊[31],是开放存取实现的主要途径之一。根据开放阅读期刊联盟的统计,现共有23种理工科类开放期刊、7种综合师范类开放期刊、6种医学类期刊、2种社会科学类期刊和5种其他专业类期刊,可见,开放存取期刊的规模在不断扩大,影响力也在与日俱增。

开放存取期刊在国内的研究内容主要集中在以下几个方面:①对开放存取期刊模式的研究。如李武等[2]撰写的《一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析》,这也是国内该领域最早的一篇论文;司徒俊峰等人[32]深度剖析了国外OAJ平台的建设的“资源采集”、“内容管理”、“用户门户”3个关键模块,分析了“整合”与“专业”两种服务模式。②对开放存取期刊的建议与策略研究。如陈振英等人[33]从我国的国情出发,提出了创建延时开放存取期刊、大力发展自存档、进行行政和政策干预、加大宣传力度等几个适合我国开放存取期刊发展的建议;何琳[34]对我国发展开放存取的优势及主要障碍进行剖析,并从宣传推广、政策制订、加强开放存取实践、改革科研评价体系、加强对开放存取论文的质量控制和知识产权管理等6个方面提出我国开放存取发展的具体对策。③随着越来越多的期刊加入开放存取期刊的行列,对期刊内容、质量控制、版权管理、认可度等的研究也成为了学者们比较关心的问题。傅蓉[35]认为采用传统学术期刊的同行评议制度和自建专家评审制度相结合的方式,来控制开放存取期刊的质量;田莉等[36]对开放存取与版权保护的关系进行了探讨,认为适度的版权保护可以促使开放存取运动的进一步蓬勃发展;潘菊英和郭玉强[37]提出了通过确定许可协议的法律地位、完善政府政策引导与宏观管理机制、建立网络科技论文认证制度、建立国家许可证制度等方法来对科技论文开放存取进行版权管理;陈凤兰[38]从科技期刊的版权问题入手,提出了版权权利的厘清、保护及开发利用的手段,为当下开放存取期刊的版权管理提供了一些思路。

3.1.3 机构知识库

目前随着高校和科研单位不断参与到开放存取活动中,对机构知识库的研究及建设工作都在如火如荼地开展着。陈和、唐兆琦和祝忠明等分别结合自己所在单位的实践工作从技术角度论述了机构知识库的开发工作[39-41]。张晓林则结合国家科学图书馆的需要,对机构知识库的政策、功能和支撑机制进行了深入系统的分析[42],推动了我国机构知识库的稳定发展。柯平等[43]在《机构知识库-大学图书馆的新平台》一文中指出国内大学图书馆应抓住有利契机,积极投入到机构知识库的建设中,为国内学术界的知识共享与知识创新做出贡献。

而高校图书馆实现开放存取的主要途径就是建立机构知识库,笔者对教育部网站于2015年12月6日公布的39所“985工程”高校进行了网络调研,结果表明除了北京理工大学机构知识库网页无法打开,复旦大学、山东大学等16所高校没有在建机构知识库外,其它22所高校都已建成或在建机构知识库,超过半数,可见机构知识库的发展取得了一定成绩,但是,也有学者通过研究表明随着我国机构知识库数量日益增多,问题也迎面而来,如曾晶晶[44]在《我国学术机构知识库建设现状与发展对策》一文中指出我国机构知识库的发展还存在着各地区发展不平衡,且存在宣传力度不够、开放存取意识淡薄、政策法规和标准规范缺失、以及运作管理不完善等问题。常珍珠[45]也认为我国机构知识库存在着内容管理与维护方面、知识产权、资源建设、自存储模式、机构知识库联盟发展模式、个性化服务等问题。这些问题应该是未来一段时间需要研究的问题。

3.2 开放存取对图书馆的影响研究

共现关键词:开放存取,图书馆,高校图书馆,开放存取资源、学术交流、档案界等。

开放存取的兴起一方面将很大程度上缓解商业数据库给图书馆带来的经济压力;另一方面也给图书馆的读者服务、资源建设、馆员职业等带来了多方面的影响,对于图书馆来说具有重大而深远的意义。对此,学者们也提出了自己的见解:郑垦荒[46]认为开放存取作为新生事物面临着诸多的问题和挑战,图书馆应该积极参与开放存取活动,采取一系列措施促进开放存取资源的利用。秦珂[47]也认为图书馆应积极支持和参与开放存取运动,图书馆要努力成为开放存取的宣传者、赞助者、捍卫者以及开放资源的采购者和服务者。鄂丽君[48]详细介绍了麻省理工学院图书馆的开放存取出版服务,为我国高校提供了可借鉴的国外高校图书馆发展开放存取服务的经验。

在开放存取模式下,图书馆将在知识管理和知识传播方面发挥更深意义的作用。总的来说,开放存取研究对图书馆来说,既是挑战又是机会。开放存取能填补图书馆资源不足的现状,丰富图书馆的期刊文献资源,为读者提供多样化的服务,但是开放存取会加大图书馆资源建设的工作量、对图书馆所需的技术提出了更加高的要求以及相对地弱化图书馆的地位。所以,我国高校图书馆人应积极跟新理念,提高对开放存取相关服务的重视,加大自己对技术的学习,创新提供的服务,完善服务体系,积极加入开放存取的运动中[47,49],找准自己的位置,争取在这场运动中赢得发展。

4 结 语

从以上对我国开放存取的研究情况分析中,可以看出:①从时间分布看,2004-2008年,是我国开放存取发展的重要时期,2006年是开放存取发展的关键时间点,2008年后总体进入了平稳发展阶段,该领域发文量在2013年达到高峰;②从研究机构看,我国开放存取的研究力量主要集中在高校,其次是中国科学院;③从期刊研究看,以CSSCI为数据来源的期刊中,有关开放存取研究的论文主要分布在图书情报领域;④从发文作者看,论文分布广泛,有广大的学者对其做过研究,核心作者群正在逐步形成,促使国内开放存取研究紧跟国际开放存取发展的步伐,缩小之间的差距。此阶段我国开放存取研究的热点包括:①我国开放存取的研究已由理论转为符合国家层面导向的实践的研究,如对开放存取的三大应用研究(科技文献共享平台、开放存取期刊、机构知识库);②从宏观转为微观的研究,如对开放存取期刊的质量控制、版权管理、知识产权保护等具体方面的研究;③研究重点不断深化,表现在对图书馆影响的研究,着重表现为图书馆机构知识库等的研究。

参考文献

[1]乔冬梅.国外学术交流开放存取发展综述[J].图书情报工作,2004,48(11):74-78.

[2]李武,刘兹恒.一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析[J].中国图书馆学报,2004,30(6):66-69.

[3]王云才.国内外“开放存取”研究综述[J].图书情报知识,2005,(6):40-45.

[4]任胜利.开放存取(Open Access):现状与展望[J].中国科技期刊研究,2005,16(2):151-154.

[5]李武.开放存取出版的两种主要实现途径[J].大学图书馆学报,2005,23(4):58-63.

[6]杨帆,詹德优.开放存取及其实现方式分析[J].图书馆论坛,2006,26(1):186-189.

[7]秦珂.开放存取出版的若干问题及发展对策分析[J].出版科学,2006,(3):28-32.

[8]林敏.试论开放存取对图书馆的影响和对策[J].Library and Information Service,2005,(12):130-132.

[9]任真.开放获取环境下的图书馆[J].大学图书馆学报,2005,23(5):44-47.

[10]周虹.广东省科技文献资源建设与发展思路[J].情报杂志,2004,23(11):104-106.

[11]吴建中.开放存取环境下的信息共享空间[J].国家图书馆学刊,2005,(3):7-10.

[12]尹达.我国医学领域开放存取型学术期刊传播效果实证研究[J].图书情报工作,2009,53(10):145-148.

[13]王志庚,汪东波.开放存取资源的管理与服务[J].国家图书馆学刊,2007,(2):27-32.

[14]何琳.开放存取在我国的发展问题探讨[J].现代情报,2007,27(8):63-65.

[15]黄如花.利用开放存取资源提升馆藏质量[J].中国图书馆学报,2008,34(5):26-32.

[16]宫平,杨溢.开放存取环境下我国图书馆发展路径研究[J].图书馆建设,2007,(1):21-24.

[17]朱胜坚,李遵荣.开放存取(Open Access)与生物医学信息资源利用[J].医学信息旬刊,2009,22(10):2021-2023.

[18]胡德华.生物医学类开放存取期刊学术质量评价及其评价体系研究[D].长沙:中南大学,2009.

[19]潘菊英,郭玉强.科技论文开放存取的版权管理模式研究[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(1):106-109.

[20]秦珂.开放存取背景下国际期刊版权政策的调整[J].情报科学,2007,25(10):1466-1471.

[21]邵晶,周琴,苏黎,等.开放存取期刊的出版模式及其“获取”途径[J].大学图书馆学报,2009,27(4):39-44.

[22]秦珂.值得档案界关注的开放存取运动[J].兰台世界,2006,(20):40-41.

[23]李扬新.数字化档案信息开放利用的服务机制探索——来自于“开放存取”运动的启示[J].档案学通讯,2008,(1):37-40.

[24]张林华,张小娟.政府信息公开环境下的档案信息资源共享——基于“开放存取”理念的思考[J].档案学研究,2009,(4):38-41.

[25]陈中.开放存取环境下的高校档案信息资源共享[J].北京档案,2009,(11):28-30.

[26]马景娣.Open Access中文译名探讨[J].图书馆杂志,2005,24(10):34-36.

[27]Chen C.CiteSpace Ⅱ:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science & Technology,2006,57(3):359-377.

[28]李丽,张成昱.开放文档先导及其对学术期刊数字化传播方式的影响[J].编辑学报,2004,16(1):66-68.

[29]吴帆,秦长江.国内外开放存取期刊平台对比分析[J].情报探索,2015,(4):23-26.

[30]王应宽,吴卓晶,程维红,等.国内外开放存取期刊研究进展综述与发展动态分析[J].中国科技期刊研究,2012,23(5):715-724.

[31]谭从容,阮春英.关于DOAJ的概况、使用和影响分析[J].图书馆建设,2006,(1):33-35.

[32]司徒俊峰,罗春荣,谢莉.国外开放存取期刊平台建设与服务研究[J].情报杂志,2013,(7):165-170.

[33]陈振英,何小军,陈益君.开放存取在中国的困境及对策分析[J].大学图书馆学报,2008,26(2):35-40.

[34]何琳.我国开放存取发展现状和建设策略研究[J].图书情报工作,2009,(1):52-55.

[35]傅蓉.开放存取的质量控制[J].情报理论与实践,2006,29(6):694-696.

[36]田莉,薛笑芳,周城.开放存取与版权保护的关系探讨[C]∥科学评价促发展 品质服务谋共赢——第九届(2011)全国核心期刊与期刊国际化、网络化研讨会论文集,2011.

[37]潘菊英,郭玉强.科技论文开放存取的版权管理模式研究[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(1):106-109.

[38]陈凤兰.数字环境下科技期刊的版权保护与版权运营模式研究[J].科技与出版,2014,(1):42-45.

[39]陈和,萧德洪,林丽敏.基于DSpace构建机构仓储的本地化实践[J].现代图书情报技术,2007,(3):13-17.

[40]唐兆琦,郑巧英,潘卫.机构仓储系统(IR)功能扩展初探[J].图书馆杂志,2007,(12):53-57.

[41]祝忠明,马建霞,张智雄,等.中国科学院联合机构仓储系统的开发与建设[J].图书情报工作,2008,52(9):90-93.

[42]张晓林.机构知识库的政策、功能和支撑机制分析[J].图书情报工作,2008,52(1):23-27.

[43]柯平,王颖洁.机构知识库——大学图书馆的新平台[J].新世纪图书馆,2007,(1):5-8.

[44]曾晶晶.我国学术机构知识库建设现状与发展对策[J].图书馆论坛,2014,(4):81-91.

[45]常珍珠.国内机构知识库研究综述[J].科技创新与应用,2014,(16):247-248.

[46]郑垦荒.开放存取面临的主要问题及图书馆的应对策略[J].情报理论与实践,2006,29(3):311-313.

[47]秦珂.试论开放存取对图书馆的挑战与对策[J].图书馆学研究,2006,(8):60-62.

[48]鄂丽君.麻省理工学院图书馆的开放存取出版服务[J].图书情报工作,2013,57(12):101-105.

[49]宫平,杨溢.开放存取环境下我国图书馆发展路径研究[J].图书馆建设,2007,(1):21-24.

(本文责任编辑:孙国雷)