基于CiteSpaceⅢ知识图谱的科技创新服务能力研究

汪传雷 张岩 陈欣

〔摘 要〕科技创新服务能力是反映科技创新发展水平的一个重要方面,通过知识图谱分析方法,以国际比较的方式,从文献时空分布、核心作者、合作网络、核心指标、关键词演进和知识基础等方面,分析国内外科技创新服务能力领域研究状况,发现国内外对科技创新服务能力研究发展速度快,但国内国际的研究水平相比还存在一定差距,进而提出加强理论建设、延伸研究深度、扩大地域合作等深化科技创新服务能力研究的建议。

〔关键词〕科技创新;服务能力;知识图谱;CiteSpaceⅢ

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2016.04.030

〔中图分类号〕F252 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2016)04-0156-09

〔Abstract〕Service ability of science and technology innovation is an important aspect of reflecting the level of science and technology innovation.Based on literatures space-time distribution,core author,collaboration network,core index,keywords evolution and knowledge base,research status and main contents in this field at home and abroad are analyses with the way of mapping knowledge domain and international comparison.The paper found that service ability of science and technology innovation develop very quickly at home and abroad,but domestic research level is lower than international level.At last,it put forward some measures to deepen research with strengthening theory construction,extending depth of research and expanding regional cooperation.

〔Key words〕science and technology innovation;service ability;mapping knowledge domain;CiteSpaceⅢ

科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。科技创新是一个国家兴旺发达的不竭动力,重视创新就是重视民族的未来。当今世界政治经济形势复杂多变,新机遇、新态势、新挑战共存,世界各国的竞争归根到底是综合国力的竞争,而科技创新是提升一国综合国力的有效途径。随着全球经济社会的深入发展,现在的科技创新不仅是技术的创新,还包含科技政策、科技人才、科技金融和科技制度的创新,并与理论创新、制度创新、文化创新等相互融合。科技创新服务能力的提高在很大程度上驱动经济,意味着增长,提升国内外科技创新服务能力对加强整体实力、提高国际竞争力具有重要的意义。

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

1.1.1 知识图谱的概念

知识图谱(又称“科学知识图谱”)的概念源于2003年美国国家科学院组织的 “知识图谱测绘(Mapping Knowledge Domains)”大会,科学知识图谱是以知识域(Knowledge Domain)为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像。它具有“图”和“谱”的双重性质与特征:既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系[1]。

目前,针对知识图谱的专门软件有很多,研究主要使用的软件是基于多视角分析的信息可视化软件CiteSpaceⅢ3.8[2]。CiteSpaceⅢ是由英籍华人、美国德雷赛尔大学(Drexel University)陈超美教授研发的一款应用于Java语言的信息可视化软件,主要基于寻径网络算法(Pathfinder Network Scaling,PENET)和共引分析(Cocitation Analysis)理论等,对特定领域文献(集合)进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及知识转折点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[3]。

1.1.2 研究方法

知识图谱常用的两种研究方法是共被引分析法和共词分析法。共被引分析法是指将一篇文献作为研究对象,利用聚类分析、多元标度等分析方法,分析对象之间复杂的共引网状关系,使之成为数目相对较少的若干类群之间的关系并且直观地表示出来的过程[2]。共词分析法由法国计量学家于20世纪70年代开始详细描述,基本原理是分析一组词在同一篇文章中出现的次数并进行聚类分析,从而分析这些词所代表的学科和主题结构的变化[4]。

1.2 数据来源

知识图谱的构建对数据的来源有较高的要求,多以数据库或期刊为导向[5]。为全面分析科技创新服务能力研究状况,以安徽大学Web of Science和CNKI(中国知网)分别作为国际和国内科技创新服务能力研究文献的数据库来源。

登陆Web of Science,选择Web of Science核心合集,检索日期为2015年12月16日,以主题=“Science and Technology Innovation Service”OR“Scientific and Technological Innovation Service”OR“Technological Innovation Service”,文献类型=“ARTICLE”OR”PROCEEDINGS PAPER”,文献出版年份选择为2004-2015年,其它选项默认。通过以上检索策略,共检索到文献1 508篇。

登陆CNKI数据库,文献类型选择“期刊”,检索日期为2015年12月16日,检索公式为:主题=(科技创新),并且主题=(服务能力)或含(服务体系);检索发表时间设定为2004-2015年;以数据库=“全部期刊”为数据来源;通过以上检索策略,共获得1 119篇文献。

2 分析与结果

2.1 文献时空分布

2.1.1 时间分布

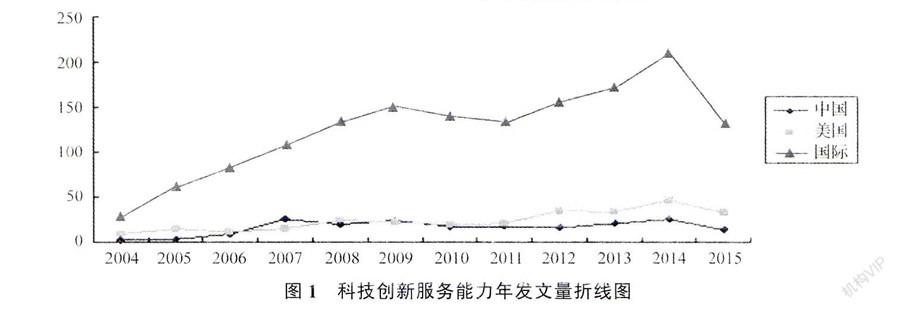

科学文献的数量是衡量科学知识的重要尺度之一,某一时期文献的增加速度在一定程度上反映了该学科领域的理论水平和发展速度[6]。以Web of Science为数据来源,收集全球和美国、中国等在科技创新服务能力领域研究较多的年发文数据(其中,2015年数据不全),整理成科技创新服务能力领域年发文折线图,见图1。图1直观展示了科技创新服务能力领域的年发文量及其趋势:首先,从国际的视角来看,2004-2014年全球科技创新服务能力研究领域年发文量总体呈现快速上升的趋势,其中,在2010-2011年发文数量增长缓慢甚至减少;其次,美国、中国年发文量差距不大。

2.1.2 空间分布

通过Web of Science收集的数据,采用饼图表示科技创新服务能力研究文献的空间地域分布状况,见图2。由图2可知,研究科技创新服务能力最多的国家和 地区依次为美国、中国、英国、西班牙、意大利、德国等。其中,在科技创新服务能力领域研究成果最多的国家是美国,这也从一个方面佐证了美国在当先世界领先的科技地位;其次是中国,发文量仅次于美国,反映中国学术界对科技创新服务能力研究的热衷程度,英国的发文量排第三位。

2.2 核心作者和合作网络分析

2.2.1 核心作者分析

将1 508篇英文文献和1 229篇中文文献分别导入CiteSpaceⅢ软件,对科技创新服务能力领域的核心作者进行分析。图中各节点表示各作者,节点大小代表该作者在科技创新服务能力领域的研究成果的数量,节点间的连线表示各作者之间的合作关系,线条的粗细与合作的程度成正比。基于Web of Science的国际和基于CNKI的国内科技创新服务能力研究领域的核心作者图谱分别见图3和图4。

由图3可知,国外科技创新服务能力领域的主要研究学者有Davide Consoli,Mario Pianta,Bo Yu,Fulvio Castellacci,Jim Spohrer等,发文均在4篇以上,可视他们为该领域的核心作者[7]。Davide Consoli的5篇文献,涉及的领域各不相同,其中《An Evolutionary Perspective on Health Innovation Systems》论述医疗创新的一般特性[8],与其它4篇相比,中心契合度最高。Mario Pianta主要论证技术创新与经济发展、企业利润、就业等的关系。

由图4可知,国内科技创新服务能力领域的主要研究学者有万忠、苏柱华、郭霞、覃泽林等,发文均在4篇以上,可视他们为该领域的核心作者[7]。万忠和苏柱华是科技创新服务能力研究领域的高产作者,研究的领域主要涉及广东省农业科技创新的发展。万忠有12篇文献,苏柱华有7篇文献,其中,二人合作完成6篇文献,万忠的另外6篇文献也是多人合作完成,苏柱华只有《关于构建华南农业科技创新服务体系的实践与思考——以广东省农业科学院为例》[9]一文是独立完成。

总的来说,研究科技创新服务能力的学者数量较多,各作者的发文量相对于总体占比都很小,研究内容遍布各个行业领域,且倾向于多作者小团体合作研究。

2.2.2 合作网络分析

Google Earth是由Google公司开发的一款三维地图软件,Google Earth可以展示某一领域的作者地理合作情况。通过CiteSpaceⅢ的Geographical功能将Web of Science的数据生成kmz文件,并通过Google Earth打开,得到基于Google Earth的欧洲与其它地区、美国与其它地区合作网络图谱(见图5)和中国与其它地区合作网络图谱(见图6)。图中线条是表示有合作关系的两地作者之间的连线,线条的密集程度与各地区作者合作程度成正比。

由图5可知,左边部分主要是美国的合作网络图谱,右边部分是欧洲的网络图谱。尤其是美国和欧洲地区之间的合作线条密布,合作节点众多,是所有地区合作中最为活跃的节点[10],反映两个地区作者合作密切。

图6是中国的合作网络图谱,相对欧洲和美国而言,与其它地区合作线条稀疏,节点较少;其中,中国与欧洲的合作线条相对其它地区较多,说明中国与欧洲的合作较密切。总体而言,中国作者在科技创新服务能力领域的研究时不够活跃,比较封闭,交流与合作都远不及欧美国家。

2.3 关键词分析

2.3.1 相关指标分析

研究选取能揭示文献核心主题的高频关键词来分析该领域的研究热点[11]。利用CiteSpaceⅢ软件统计和分析国内外科技创新服务能力研究领域的相关指标,发现国际科技创新服务能力研究领域的研究密度为0.0401,国内科技创新服务能力研究领域的研究密度为0.0128。研究密度能够反映研究对象的广度与深度,国内外科技创新服务能力研究领域的研究密度都较低,这反映该研究领域范围的广泛性和内容的丰富性,但研究不够深入。同时,国内科技创新服务能力研究领域的研究密度比国际低,这与中国总体科学技术发展起步较晚、创新水平较低是一致的。

除了密度以外,关键词出现的频次和中心度也是反映研究热点的一个重要指标,对国内外科技创新服务能力研究领域出现次数最多的10个关键词及其频次和中心度进行汇总,见表1。为避免同义关键词的重复列举,在国际科技创新服务能力研究领域将关键词Services和Service合并为关键词“Services”,在国内科技创新服务能力领域将服务体系、科技服务体系、创新服务体系3个关键词合并为关键词“服务体系”。

2.3.2 关键词演进分析

为深入了解2004-2015年国际、国内科技创新服务能力研究路径,特绘制国际、国内科技创新服务能力研究关键词演进分析图谱,见图7和图8。关键词演进图谱按时间顺序自左向右排列,图中圆形节点的大小与相应关键词出现的频次呈正比。由于采集的数据是2004年以后,分析对象以2004年以后出现的关键词为主。

如图7所示,国际方面Innovation,Performance,Services,Technology和Management等主要关键词大多出现在2004年或更早以前,在一定程度上反映了国外研究起步较早,研究成果颇多,研究更广泛和深入。结合图1可知,科技创新服务能力在2004-2008年研究成果数量增长较快,2009-2011年间有所回落,2011年后又重新大幅度增长。结合当时的国际形势,可能与2008年爆发的经济危机有关。经济危机之前,世界经济一片繁荣,经济泡沫尚不明显,经济危机爆发后,经济发展缓慢,甚至倒退,学术研究难有起色。到2011年,经过一段时间的积累,学术成果又呈现高速增长的态势,这与试图恢复经济增长关系重大。例如,Tang和Murpby(2012)认为,技术创新服务于先验知识和新产品之间,先验知识提供识别市场体系的机会,而企业通过技术创新来引入新的产品和服务[12];Kammen(2014)通过研究硅谷的太阳能创新,认为硅谷的科技创新能力和工业创业的组合共同服务于太阳能产业的发展[13]。

由图8所示,在国内研究方面,“科技创新”作为研究主题出现的频次最高,其次是(创新/科技)服务体系、农业科技、对策。国内对于科技创新服务能力的研究晚于国际,在很多方面受到国际先进理论的影响。研究国内学者2004-2015年的发文数量可知,国内发文量总体态势与国际类似,可见全球化不仅表现于经济方面,学术研究同样具有全球化的特征。通过前述图谱可知,除科技创新外,2008年前的文献出现的关键词主要有农业科技、(创新/科技)服务体系、技术创新等。例如:张文峰(2007)认为,区域性农业院校服务于农村科技创新服务体系建设的路径有输送科技人才、发挥专业优势、支持企业技术创新、开展农村科技培训等[14];吴开松,颜慧超(2007)根据科技中介组织的具体服务范围和功能将科技中介组织分为3类[15]。2008年后,科技金融,科技服务业、社会服务能力成为研究的重点。例如王跃,罗彬杰(2013)通过分析成都高新区盈创动力科技金融服务平台,得出信托支持高新产业发展的启示[16]。

2.4 知识基础分析

知识基础是某一学科所有前期文献的集合。通过CiteSpaceⅢ生成科技创新服务能力领域研究的多视角共引网络,不仅能直观地了解到知识基础,而且能看到隐含的研究前沿,通过这种隐含的对应关系,可以更加清楚地了解到科技创新服务能力领域研究发展的脉络和主要内容[3]。

国际科技创新服务能力研究较早,因此以国际科技创新服务能力研究的被引文献作为国内外该领域研究共同的知识基础。利用CiteSpaceⅢ软件,对国际科技创新服务能力领域的研究文献进行文献共被引文献分析,生成共被引文献聚类图,见图9。图中各种不同颜色(深浅)的多边形分别表示聚类后所形成的不同模块,红色字体表示各聚类的标签,如#0 Precious metals,黑色字体表示被引的参考文献,如Cohen WM,1990,ADMIN SCI QUART,V35,P128,线条表示各被引文献之间的关系,关系的强弱与线条的粗细呈正比,各模块的关系与各多边形间的距离成反比,即距离越近,关系越紧密。

2.4.1 被引文献聚类分析

聚类效果通常通过模块性和平均轮廓值来评价[1]。模块性是纽曼(M.E.J.Newman)于2004年提出的一个社团识别效果的评价指标,用Q表示,计算公式为Q=∑i(eii-a2i),i是划分好的社团编号,eii是指社团内部连线占全图所有连线的比例,ai是指与社团 相关的连线占全图所有连线的比例。Q>0.3一般被认为所划分的结构显著。平均轮廓值是考夫曼(L Kaufman)和卢梭(Peter J.Rousseeuw)于1990年提出的评价聚类效果的参数,用S表示。单个样本的轮廓系数是Si=1-a/b,其中,a为i为与所在类中其他点的平均距离,b为点i与最接近点i与最接近点i所在类的类中各点的平均距离。S=1n∑ni=1Si,S>0.5一般被认为聚类合理[1]。通过CiteSpaceⅢ对国际科技创新服务能力研究的被引文献进行聚类时,得到Q=0.6486,S=0.6784。因此,可以认为在国际科技创新服务能力研究领域,被引文献的聚类是合理的,而且所划分出来的模块结构显著。

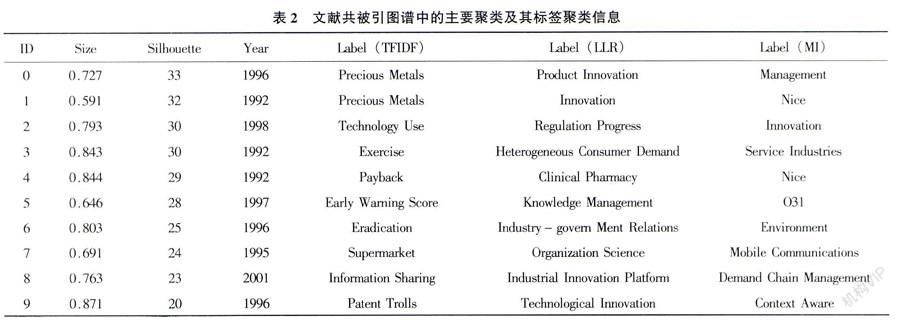

被引文献经聚类后,一共得到27个聚类,352个节点,551条连线,对文献共被引图谱中的10个主要聚类以及各个聚类的规模、轮廓值和主要标签进行汇总,见表2。例如,聚类#0的节点数是33,轮廓值是0.727,引文的平均发表年份是1996年(陈悦.引文空间分析原理与应用——CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014:132.)[3],聚类标签是Precious Metals(TFIDF算法),Product Innovation(LLR算法),Management(MI算法)[3]。

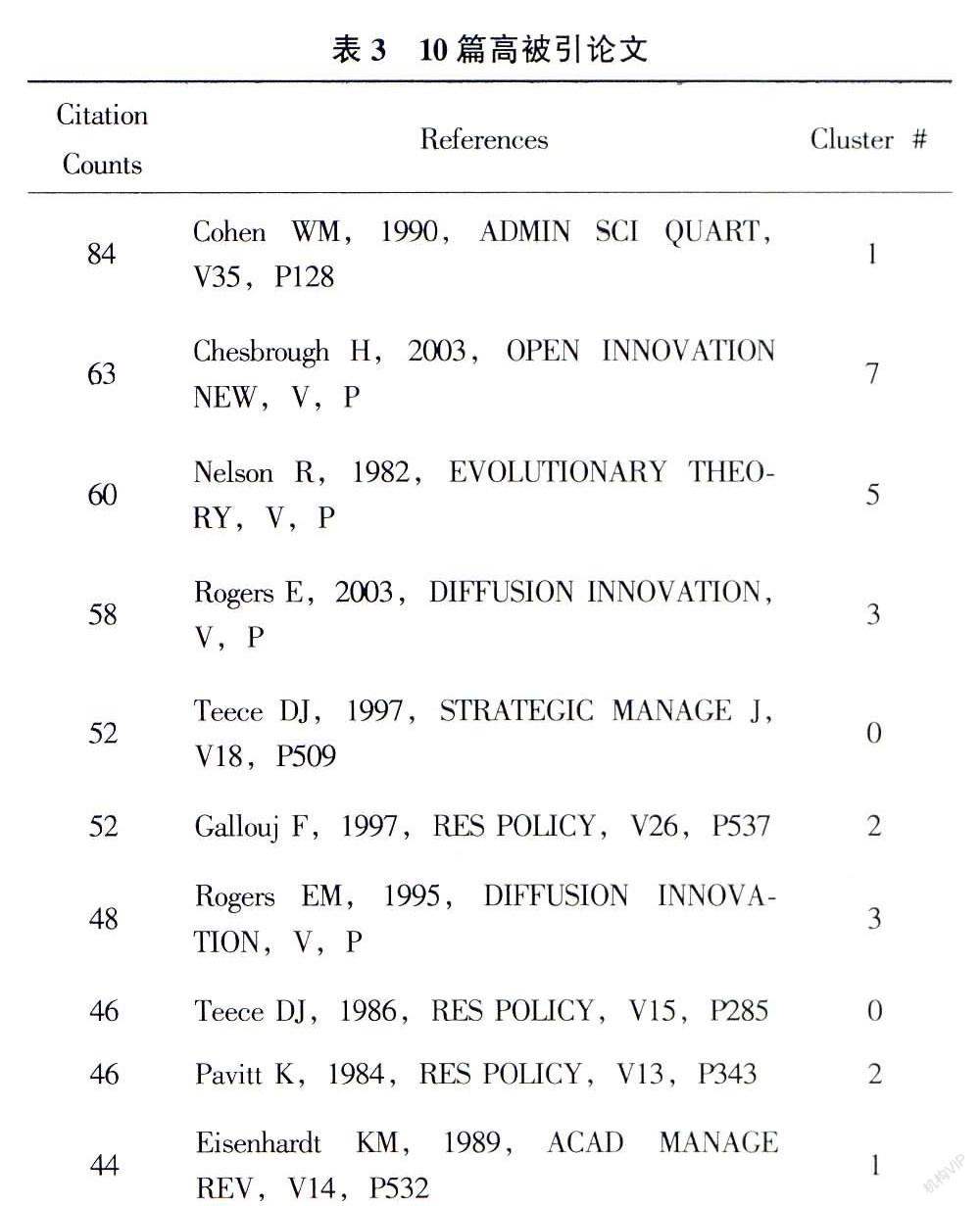

2.4.2 高被引文献分析

高被引文献一般是具有奠定性作用的重要论文[3],能够产生较大影响,对后续的研究指导意义深远。对被引文献进行聚类分析后,得到被引次数最多的10条高被引文献信息,见表3。由表3可知被引次数最多的10篇文献没有一篇是中国学者的成果。国外对科技创新的研究较早,如Pavitt(1984)以1945年后发生在英国的2 000个创新案例作为研究对象,通过比较不同类型公司技术创新的不同路径,描述和解释了技术改变所带来的行业模式的变化[17]。Teece(1986)解释创新企业难以从创新中获得显著的经济效益的原因,并总结了企业通过技术创新获得收益的渠道,包括集成相关资源、展开合作、准确定位、获得许可和利用政策[18]。Cohen和Levinthal(1990)从吸收能力的角度认识学习和创新,将吸收主体设定为个人和组织分别展开讨论,并论证技术研发对吸收能力和创新的作用[19]。21世纪后,随着创新理论的深化,对科技创新服务能力的研究逐渐变得新颖和具体,如:Muller和Zenker(2001)提出,企业是知识转化的主体,知识密集型服务业在国家和区域创新系统中有重要的作用,通过知识的产生和扩散过程,创新活动将中小企业和知识密集型服务业连接起来[20]。Drejer(2004)从熊彼特理论出发,强调特色服务创新,促进原本具有鸿沟相隔的制造业和服务业走向融合[21],这是科技服务业发展的现实基础。

3 结 语

3.1 研究结论

研究以基于多视角分析的信息可视化软件CiteSpaceⅢ为研究工具,通过知识图谱分析方法,对Web of Science和CNKI期刊中的科技创新服务能力研究领域的文献进行分析,发现:(1)2004年后科技创新服务能力研究领域总体呈快速增长的态势;(2)发文量按国家算美国名列第一,其次是中国和英国,按区域算欧洲居首,其次是北美洲和亚洲地区;(3)在国际高产作者方面,Davide Consoli和Mario Pianta研究较活跃,国内万忠、苏柱华等研究成果较多;(4)合作网络方面,欧洲是所有地区最活跃的节点,其次是美国,中国作者跨地域合作程度较低。(5)国内外科技创新服务能力研究领域的研究内容丰富,但研究密度较低;研究的关键词数量众多,但中心度不高;国际方面,主要关键词在2004年以前大多已经出现;国内方面,科技金融,科技服务业、社会服务能力等关键词成为近年研究的热点。总体而言,国内外对科技创新服务能力的研究发展速度较快,国内研究相对不够深入。

3.2 启 示

国内外学者的研究成果基本奠定科技创新服务能力研究的基础和理论框架,为后续学者提供了借鉴的权威理论,但研究的系统性与深入性不足,国内研究更加浅显,部分理论也不够成熟。因此研究主要得出以下启示:

(1)加强理论建设,构建科技创新服务能力领域的理论架构。国外对科技创新服务能力的研究较早,但形成的理论框架不一定适合中国的发展。国内学者应根据中国科技发展起步晚速度快、科技资源丰富、创新氛围浓的特点,探索适合中国发展的,且融合法律法规、政策、技术、金融、人才的科技创新服务能力建设之路。

(2)延伸研究深度,提高整体研究的系统性。撬动科技的杠杆,挖掘深层次的科技创新资源,探究推动科技创新发展的内在因素,寻找将科技创新的成果转化为服务能力的路径。同时,注重对不同层次研究成果的总结,提高整个研究领域的系统性。

(3)扩大地域合作,既要“引进来”也要“走出去”。在引进国外先进研究成果的同时,更要坚持将国内的研究成果推销出去。以开放包容的态度接纳国外先进理论,以谦虚诚实的态度宣传国内的研究成果。加强与国际著名学者的合作,善于融合不同的理论,形成新的研究成果。

参考文献

[1]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.

[2]肖明.知识图谱工具使用指南[M].北京:中国铁道出版社,2014:14-18.

[3]陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用——CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014:12,43,132,135.

[4]宗乾进,沈洪洲.2009年我国图书馆学研究热点和知识来源谱系——南京大学知识图谱研究组系列论文之一[J].图书馆杂志,2011,30(6):13-19.

[5]孙雨生,仇蓉蓉,邓兴.国内知识图谱研究进展——基于CiteSpaceⅡ的分析[J].现代情报,2014,34(1):84-88.

[6]王玮.我国创客空间研究热点可视化分析[J].现代情报,2015,35(12):92-98.

[7]李玲.基于馆际互借与文献传递的文献信息资源共享服务知识图谱研究[J].现代情报,2015,35(5):98-104.

[8]Consoli D,Mina A.An evolutionary perspective on health innovation systems[J].Journal Of Evolutionary Economics,2009,19(2):297-319.

[9]苏柱华.关于构建华南农业科技创新服务体系的实践与思考——以广东省农业科学院为例[J].中国农业科技导报,2011,13(4):7-14.

[10]杨国立,张垒.国际科学计量学研究力量分布于合作网络分析[J].图书情报研究,2015,5(1):34-39.

[11]朱春艳,华薇娜.我国图书情报学视角下Web2.0研究热点演进趋势分析[J].现代情报,2015,35(1):54-60.

[12]Tang J,Patrick J.Murpby.Prior Knowledge and New Product and Service Introductions by Entrepreneurial Firms:The Mediating Role of Technological Innovation[J].Journal of Small Business Management,2012,50(1):41-62.

[13]Kammen DM.Solar energy innovation and Silicon Valley[J].Bulletin of the Atomic Scientists,2014,70(5):45-53.

[14]张文峰.“新农村”视野下区域性农业院校服务于农村科技创新服务体系建设的路径研究[J].科技进步与对策,2007,(4):26-28.

[15]吴开松,颜慧超,何科方.科技中介组织在高新区创新网络中的作用[J].科技进步与对策,2007,24(7):41-43.

[16]王跃,罗彬杰.关于信托支持高新技术产业发展的思考——基于成都高新区盈创动力科技金融服务创新的启示[J].西南金融,2013,(9):25-29.

[17]Pavitt K.Sectoral patterns of technical change——towards a taxonomy and a theory[J].Research policy,1984,13(6):343-373.

[18]Teece DJ.Profiting from technological innovation:implications for integration,collaboration,licensing and public policy[J].Research Policy,1986,(15):285-305.

[19]Wesley M Cohen,Daniel A Levinthal.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[20]Emmanuel M,Andrea Z.Business services as actors of knowledge transformation:the role of KIBS in regional and national innovation systems[J].Research Policy,2001,(30):1501-1516.

[21]Ina D.Identifying innovation in surveys of services:a Schumpeterian perspective[J].Research policy,2004,(33):551-562.

(本文责任编辑:孙国雷)