中国内地和香港法律术语的译差及其规范化

王磊 王东海

摘要:随着中西方文化交流的加强,许多英语法律术语被汉译。在汉译的过程中,同一个英语法律术语,在中国内地和香港可能会存在不同的翻译形式。针对这种译差现象,试图从造词理据的角度出发对其进行分类研究,进而在“术语价”基础上对其进行统一和规范化。

关键词:法律术语,译差,术语价,规范化

中图分类号:C04;H059;D9文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2016.04.005

Abstract: With the strengthening of cultural exchanges between China and the west, many English legal terms are translated into Chinese. In the process of translation, the same English legal term may exist in different forms in the mainland and Hong Kong. In view of this phenomenon, we attempt to classify these different forms from the perspective of word processing, and then unify and standardize them based on “term price”.

Keywords: legal terms, translation differences, term price, standardization

引言

克罗地亚学者苏珊·沙尔切维奇认为:“法律翻译并不是用目的语中的概念和制度来替换原来的法律体系中的概念和制度的简单过程。法律翻译工作者必须认识到,法律翻译是一种法律转换(1egal transfer)和语言转换(1anguage transfer)同时进行的双重工作(double operation)。”[1]可见,法律术语的翻译不同于一般的翻译,是一项非常困难的工作。

中国内地的法律和香港地区的法律法系不同,制度、文化、习俗等各方面也存在着很大的差异。这些差异必然会导致两地法律术语翻译的不同。例如, statutory sexual offences这一术语,在内地被翻译成“奸淫幼女罪”,在香港被翻译成“法定的性罪行”。

内地和香港法律术语的译差,严重阻碍了两地的文化交流。为此,我们选取两地常见的译差法律术语,从造词理据对其差异进行分析,然后结合具体的实例用“术语价”理论进行译差的规范化操作。

一“术语价”理论

“术语价”[2]理论是王东海演绎“词价”理论而首先提出的,这是一种量化术语价值的新理论。术语价主要包括两个方面:一是基本术语价,包括命名价群(又可以细分为五个子价)、系统价、异形价、频率价;二是受限术语价,主要指同音同形术语、多义术语、同义术语中的受限情况。在前人研究的基础上,提出法律色彩价、语义透明价、模因结构价、语形价和地域价等五个术语价,用来做内地和香港法律术语译差的规范化研究 [3] 。

法律色彩价是指法律术语反映法律专业特点的能力。如果一个法律术语能够很容易从字面上看出具有法律色彩,则法律色彩价高,赋值为10;反之,法律色彩价低,赋值为0。

语义透明价体现法律术语意义透明度的高低。语义透明度高,则语义透明价高,赋值为10;语义透明度低,则语义透明价低,赋值为0。

模因结构价主要是看法律术语的结构是否能够进入某种模因结构,这里的模因结构特指由类词缀、同语素等构成的词族模因结构。一个法律术语如果能够进入词族模因结构,那么它的模因结构价就高,赋值为10;如果不能进入这种词族模因结构,那么它就不具有模因结构价,赋值为0。

语形价考察的是法律术语音节的多少、语形的长短。根据汉语的特点和人的认知规律,三至四音节的术语最容易被认知,既能够较好地反映法律术语的意义,又能够体现一定的语言经济性。双音节的术语符合语言的经济性,但是在反映术语的内涵方面稍微差一些。五音节及以上的术语能够全面反映术语的内涵和外延,但是太过复杂,不容易被认知。由于我们选取的译差法律术语没有单音节的,所以这里暂时不考虑单音节的情况。在一般情况下,把三至四音节法律术语的语形价赋值为10,双音节的法律术语语形价赋值为5,五音节及以上的法律术语语形价赋值为0。

地域价主要体现了内地和港澳台翻译的共性和差异。有三地翻译形式相同的术语,则地域价高,赋值为10;两地相同则地域价低,赋值为5;否则,不具有地域价,赋值为0。

二内地和香港法律术语的译差

由于政治、经济、历史、地理、文化、习俗等各方面的差异,英语法律术语翻译到汉语中不可避免地会存在地域差异。例如,上面提到的 statutory sexual offences这一术语,在内地、台湾、香港和澳门分别对应“奸淫幼女罪”“加重强制性交罪”“法定的性罪行”和“对儿童之性侵犯罪”四种不同的翻译形式。本文试以内地和香港为例来说明法律术语的译差问题。

具体而言,我们主要从四个方面来看内地和香港法律术语的译差问题,分别是翻译方式不同、缩略与原形不同、同(近)义语素(词)不同和关注点不同 [4] 。

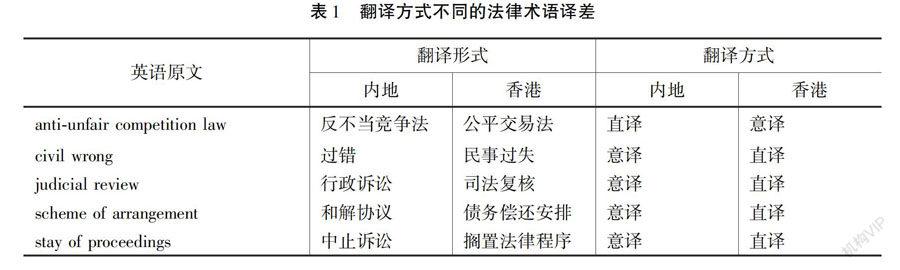

1. 翻译方式不同

采用的翻译方式不同,会导致不同的翻译结果。这里所说的翻译方式不同主要是指采用直译还是意译。例如,对于英语法律术语addition of a new party,内地将其翻译成“第三方参加诉讼”,采用的是意译的翻译方式;而香港将其翻译成“新的一方加入”,采用的是直译的翻译方式。类似的例子还有很多,具体如表1所示。

2. 缩略与原形不同

对于有些英语法律术语而言,内地和香港的两种翻译形式之间是缩略与原形的关系。当然,这里的缩略与原形是两种翻译形式相比较而存在的。例如,英语法律术语testator,在内地的翻译形式是“遗嘱人”,在香港的翻译形式是“立遗嘱人”。“遗嘱人”是“立遗嘱人”的缩略形式,相应的,“立遗嘱人”就是“遗嘱人”的原形。其他的例子如表2所示。

3.同(近)义语素(词)不同

有些英语法律术语,内地和香港采用不同的同(近)义语素(词)来构词。例如,对于英语法律术语law of contract,内地将其翻译成“合同法”,而香港将其翻译成“合约法”。再如,内地将avoid a contract翻译成“撤销合同”,而香港将其翻译成“废止合约”。当然,值得注意的是,这里所说的同(近)义语素(词)是针对这两个翻译异形的时候,在平时使用的时候不一定是同义、近义关系。总之,因选择不同的同(近)义语素(词)来构词而形成翻译差异的现象非常普遍,毋庸赘述。另外一些例子可参见表3。

4.关注点不同

同一个事物,从不同的角度去观察,就会得出不同的结果,就像苏轼诗中所说的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。关注点不同,法律术语翻译的结果也会不同。例如,英语法律术语corporation,内地将其翻译成“法人”,而香港将其翻译成“法团”。中国社会科学院法学研究所法律辞典编委会主编的《法律辞典》对“法人”的释义是“指具有民事权利主体资格的社会组织”[5]。内地的翻译关注点在“人”,而香港的翻译关注点在“组织、团体”。

另外一些例子可参见表4。

除了上述四个方面之外,还有一个语序颠倒的问题。例如,英语法律术语privacy在内地翻译成“隐私”,而在香港被翻译成“私隐”。“隐私”和“私隐”用字完全相同,只是颠倒了一下语序。这种情况我们发现的例子不是太多,但是也应该引起注意。

综上所述,以内地和香港为例,主要从翻译方式不同、缩略与原形不同、同(近)义语素(词)不同、关注点不同这四个方面对法律术语的译差问题进行了对比分析。由此发现,法律术语的译差问题异常复杂,还有很多问题需要进一步的探讨和研究。译差问题的复杂性恰恰体现了译名统一和规范化的迫切性。

三内地和香港法律术语的译差的规范

内地和香港法律术语的译差问题严重阻碍了两地文化的进一步交流,限制了法律语言学的发展。如果能在这些不同的翻译形式之间确立一个主形,对其进行统一和规范化,就有利于增进两地法律文化的交流,促进法律语言研究的共同繁荣。因此,在这里我们从法律色彩价、语义透明价、模因结构价、语形价、地域价这五个维度来对译差的规范进行探讨 [6] 。

例1.annul a marriage撤销婚姻(内地)废止婚姻(香港)

从法律色彩价来看,“撤销婚姻”和“废止婚姻”都能反映出法律的专业特点,从字面上都能看出具有法律色彩,所以二者的法律色彩价都可以赋值为10。

从语义透明价来看,“撤销婚姻”和“废止婚姻”的语义透明度都很高,所以二者的语义透明价都赋值为10。

从模因结构价来看,“撤销婚姻”和“废止婚姻”都不能进入我们所说的某种模因结构,所以二者的模因结构价都赋值为0。

从语形价来看,“撤销婚姻”和“废止婚姻”都是四音节的,二者的语形价都很高,都赋值为10。

从地域价来看, annul a marriage除了在内地被翻译成“撤销婚姻”外,在台湾和澳门也被翻译成“撤销婚姻”,所以“撤销婚姻”的地域价赋值为10;而annul a marriage只在香港被翻译成“废止婚姻”,不具备地域价,所以赋值为0。

通过表5可以清楚地看到,“撤销婚姻”的综合

术语价为40,“废止婚姻”的综合术语价为30,前者的术语价值更高。所以,如果要在二者之间选出一个作为主形的话,我们建议选择“撤销婚姻”。

例2.insolvent缺乏清偿能力(内地)无力偿债(香港)

从法律色彩价来看,“缺乏清偿能力”和“无力偿债”都能反映出法律学科的专业特点,都能从字面看出具有法律色彩,所以二者的法律色彩价都可以赋值为10。

从语义透明价来看,“缺乏清偿能力”和“无力偿债”二者的语义透明度都很高,所以二者的语义透明价都赋值为10。

从模因结构价来看,“缺乏清偿能力”和“无力偿债”都不能进入我们所说的某种模因结构,所以二者均不具备模因结构价,都赋值为0。

从语形价来看,“缺乏清偿能力”是六音节的,“无力偿债”是四音节的。后者语形价高,赋值为10;前者语形价低,赋值为0。

从地域价来看, insolvent在台湾被翻译成“不能清偿”,在澳门被翻译成“无偿还能力”。可见, insolvent在内地和港澳台翻译各不相同。所以,“缺乏清偿能力”和“无力偿还”都不具备地域价,二者的地域价均赋值为0。

通过表6可以清楚地看到,“缺乏清偿能力”的综合术语价为20,“无力偿债”的综合术语价为30,后者的术语价值更高。所以,如果要在二者之间选择一个作为主形的话,建议选择“无力偿债”。

在上面两个实例中,分别从法律色彩价、语义透明价、模因结构价、语形价和地域价等五个维度考察了内地和香港两个不同翻译形式的术语价,并最终得出它们各自的综合术语价。根据综合术语价,可以确定哪一种翻译形式作为主形更为合适。

四结语

法律术语翻译中的译差现象是正常的客观存在,翻译差异不可避免但又必须进行规范和统一。本文从法律术语造词理据的角度出发,主要考察了内地和香港译差法律术语翻译方式的不同、缩略与原形的不同、同(近)义语素(词)的不同和关注点的不同,同时简单探讨了语序颠倒的问题。然后结合了两个具体的例子进行了内地和香港法律术语译差的统一和规范化操作。

内地和香港法律术语译差的统一和规范问题非常复杂,需要两地专家学者的共同努力,也需要两地有关部门的共同协商。法律术语译差的统一及其规范化工作,有利于促进中国法律语言的规范化,推动依法治国的进程。我们提出的基于“术语价”的操作方法虽然避免了一定的主观化因素,但是也存在一定的局限,那就是适用的术语价还不够丰富。如果能够多开发几个适用的术语价,那么上述方法将会更具说服力。

参考文献

[1] 屈文生.从词典出发:法律术语译名统一与规范化的翻译史研究[M].上海:上海人民出版社,2013:238-239.

[2] 王东海.法律术语“术语价”研究[J].同济大学学报:社会科学版,2014(4):108-117.

[3] 苏向丽.词价研究与汉语国际教育基础词汇表的优化——以《词汇大纲》与《等级划分》为例[J].语言教学与研究,2012(4):1-8.

[4] 亢世勇.大陆台湾同义异形词语造词理据分析[J].中国科技术语,2015(5):15-19.

[5] 中国社会科学院法学研究所法律辞典编委会.法律辞典[M].北京:法律出版社,2003:318.

[6] 孙彩惠,张志毅.新词个体和世界整体[J].语言文字应用,2011(2):71-76.