区域集体备课的价值取向及其实现流程

姚燕涣

区域集体备课,简称“区域集备”,是指一个区域教研组织,为缩小本区域内教师的备课差异而提供的,让教师在对话互动环境中,实现教学知识的传递、获取、储存、共享、创新的一种教研活动方式。本文以一个由五所学校语文教师组成的集备团队为例,以小学语文阅读教学为研究内容,探讨区域集备中教学知识管理的规律。

一、 区域集备团队教学知识创新过程分析

区域集备团队以小学语文高年段阅读教学为主要研讨内容,共历经五个阶段的集备活动。

寻找阅读教学问题及根源

活动开始,集备组通过“分享最满意的阅读教学设计”“说说自己的教学困惑”和随堂听课等方式开展。活动中发现,语文课堂上支离破碎的文本分析现象极为普遍,在语言实践运用上较为欠缺。语文课程的本质是引导学生学习和运用语言文字学科,根本任务是提高学生运用语言文字的能力,而不是对教材进行不厌其烦的剖析与解读。因此,教师教学问题的根源在于没有准确地把握语文课程的本质。

更新教师的教学知识

为进一步了解语文学科性质,集备组组织群体阅读活动,阅读内容主要涉及到儿童发展心理学、言语教学理论及语文阅读教学相关文献,并深度开展了阅读分享活动。教师们明白了:在语文教学中,教师不仅要引导学生学习语言,还要引导其进行言语知识学习,从而提高表达能力。

运用教学知识

集备组以五年级上册《祖父的园子》一课为例,开展了集备研讨。先认真研读教材,知道课文通过拟人化的描写表现作者自由快乐的童年生活,表达方法独具匠心。阅读教学应当立足于让学生学习这些言语知识,并内化为语言能力。经过互动研讨,确定了本课教学设计,具体如下。

环节一,通过抓住关键词句,品读拟人、排比等句子感受“自由”,感悟寄情于景的表达方法。

环节二,小结表达方法:读了课文的17自然段,你发现了什么?

环节三,拓展阅读:《呼兰河传》片段。再次体会作者流畅自然,轻快灵动的语言,从中感受到作者无比快乐、自由的童年。

环节四,实践运用:选择感兴趣的事物来表达此时的心情。

课后,执教的教师反思道:“只有准确把握语文学科的根本性质,我们才明白要‘教什么和‘怎么教。”

总结与反思

能否进一步进行提炼,总结出一定的教学规律,或者某一种教学流程,可以迁移运用到其他课文的教学中呢?于是,集备组对每一个教学环节的设计意图和教学设计的行为进行了思考与提炼,并归纳出了“以言语实践为导向的阅读教学方式”,即“依据课文,习得新知;拓展阅读,巩固新知;专项训练,强化认知;生活实践,内化知识”。

为了使教师更加容易理解和运用,集备组对每个环节进行了解读:“依据课文,习得新知”指引导学生依靠文本,学习和获取语言表达的方法;“拓展阅读,巩固新知”要求学生运用相关的阅读方法,阅读同类文章再次巩固言语知识的学习;“专项训练,强化认知”指通过精心设计练习,读写结合,强化训练;“生活实践,内化知识”则是从课堂学习回到生活中,把获取的言语知识运用到生活中,在运用中提高言语能力。经过反复交流互动,一种教学方式应运而生。

内化教学知识

如何把“以言语实践为导向的阅读教学方式”转化为教师的教学行为?集备组采用课堂教学实践、实地与网络教研相结合的方式进行新一轮集备。例如,某校六年级集备组以《卖火柴的小女孩》一课为例,引导学生学习用幻境表现人物心理的写法,共设计了五个教学过程:一是创设情境,揣摩并写一写图中人物的内心世界;二是品读文中幻觉描写的片段,领悟幻觉描写的作用;三是再次呈现原图片,进行二次练笔;四是比较赏析,体会两种心理描写方法的不同表达效果。最后让学生试着用幻觉的思维来写一些曾经有过的难忘的感受。整节课始终仅仅围绕“语言实践”进行教学。可见,教师通过教学实践与反思,领悟了“以言语实践为导向的阅读教学方式”的核心理念,并能灵活地应用到日常的教学中,把“语言分析”转变成“语言实践”,逐步形成个人的阅读教学价值判断标准。

上述可见,区域集备活动从阅读教学问题出发,积极寻求解决的方案,在传递与分享教学知识过程中,创新语文教学的方式与模式,最后得出“以言语实践为导向的阅读教学方式”,并逐步成为教师的知识系统的一部分,初步实现了教学知识共享到创新的质的变化。

二、区域集体备课的价值取向

区域集体备课的价值不仅仅是分享个人优质的教学知识,也不只是产生出一个个优秀的、完善的教学设计或方案。区域集体备课的价值应当体现在通过群体智慧,创新教学知识,努力提升教师的教学效能,促进学生学习质量的提升,进而提升整个区域集体备课团队知识的价值。这里的“创新知识”,不是新的“创造发明”,而是在已有的教研基础上进一步思考和提升;也不是指具体的某一教学内容的教学设计或者教学方案,而是在一定的教育教学理论引领下,具有普遍性的,能够迁移运用到其他教学实践中的教学知识,或教学模式,或教学方式,或教学主张,或教学理念。这样的教学知识才具有一定生命力,才能体现其价值。

从知识管理的角度看区域集体备课中的知识创新过程,是指教师通过各种教学实践活动和持续的学习,经过内隐和外显的互动,在知识分享的过程中,不断建构个人知识系统,并将个人知识扩散至整个区域组织,再通过群体智慧,进一步提升教学知识的价值的过程。

三、区域集体备课价值实现的流程

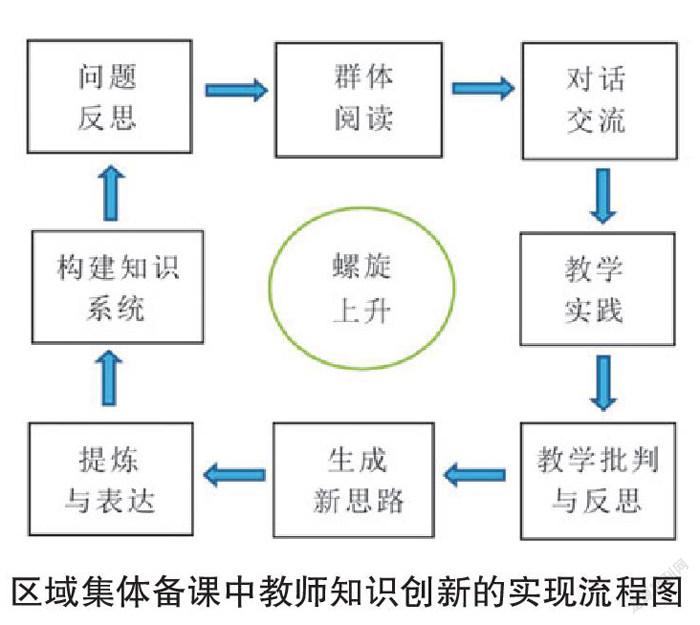

对上述的区域集备案例中的五个阶段进一步分析,得出区域集备中实现知识创新的基本流程。

问题反思

发现及挖掘阅读教学问题之根源,是进行有效区域集体备课的前提。区域集体备课团队从教师教学实际出发,从教师的教学困惑开始,寻找并确定现阶段教师最需要解决的教学问题,并深入反思问题之根源,为开展区域集体备课活动确定明确的方向。

群体阅读

苏霍姆林斯基说过:“教师获得教育素养的主要途径就是读书、读书、再读书。”阅读对教师专业成长的重要性,已经成为一种共识。教师阅读的价值,主要在于获取教学智慧,更好地改进教学。在开展区域集体备课中,阅读分享是不可缺少的环节。群体阅读指的是区域集体备课团队围绕一定的教学问题或专题,共同开展阅读分享活动,把阅读中获取的教学知识,经过个人思考与加工,在团队中进行分享,以促进团队每个成员的思考,为创新教学知识奠定基础。

实践中,我们发现,阅读是一种知识的获取,要让获取的知识产生价值,必须对其进行加工。教师如果仅仅只是停留在阅读层面上,而不能结合自己的实际深入思考或者是实践,那么阅读并不能对专业能力的成长起到积极的促进作用。

对话交流

对话交流是指教师为实现知识的传递与分享而展开的、基于平等与尊重上的对话沟通,是实现个人知识向公共知识的转化的重要方式,是区域集体备课的核心环节,也是实现知识传递和创新的过程。要更好地实现这一过程,必须遵循平等、互惠性和激励性的原则,采用“头脑风暴式”的对话交流方式。

教学实践

区域集体备课从知识共享到知识创新,都离不开教学实践。创新的知识是否有价值,必须通过实践来检验。教学实践是检验知识价值的最重要途径。实践中,可以在课堂中进行教学实践,在专题研究中实践,在解决教学问题中实践。只有通过实践,才能产生和验证所创造的知识的价值。

生成新思路

生成新思路是指区域集备团队在互动交流过程和教学实践过程中,不断更新教学理念,运用新的教学方法和手段,并创造性地完成教学任务,进而形成新颖的、与众不同的教学方式方法的实践过程。这是区域集体备课中实现知识创新的关键环节。

教学批判与反思

教学批判与反思是实现知识创新的重要手段。在知识创新起始阶段,区域集备团队开展群体阅读分享活动,教师会获取大量的显性知识。教师必须不断地对各种教学知识进行价值判断,并进行优劣的抉择比较,或提出改进的意见。“批判性”并不是简单的“否认”,而是一分为二地进行科学评判,为团队的知识创新打好知识基础。

在生成新的教学知识后,教师需要进行教学实践验证。我们发现,由于教师所面对的教育对象存在着差异性,区域集体备课所产生的新知识,并不一定都适用于每一位教师。因此在进行教学实践时,教师应通过批判、反思、总结等方式,进一步改进和创新知识,将知识真正内化为自己的知识、经验和理论,从而实现自身行为的改进和提高。

提炼与表达

区域集体备课所产生的知识的初始状态是杂乱、分散的。我们需要将这些零散的知识进行梳理、提炼和整合,并用可视化的、易于教师理解和运用的方式表达出来,提供给所需要这方面知识的教师,使他们随时能共享到这些资源。教师可以通过论文、思维导图等方式进行表达。

构建知识系统

构建知识系统是显性知识内隐化的过程。构建知识系统包括两个层面:一是教师个人,二是团队层面。首先教师个人从区域集备中获得教学理念,更新教学内容,运用新的教学方法和手段到教学实践中,在教学实践中内化成为个人的知识,从而不断更新个人的知识系统,为下一轮知识创新提供新的资源。同时,教师通过区域集体备课在知识的创造和转化的过程中,知识个体逐渐扩展至群体和团队组织,进而又由教师群体扩展到整个区域社群,隐性知识和显性知识不断地相互转化提升,形成螺旋上升的动态过程,从而使团队的知识不断增值。

综上所述,区域集体备课中实现知识创新的操作流程如下图。

区域集体备课实现教师知识创新的基本流程不是一成不变的,而是动态变化的。事实上,任何区域集体备课的过程都应该是各个流程的不断重复,呈螺旋上升的态势。