2015年北京某高校职工颈动脉粥样硬化斑块的发病情况及相关因素分析

李田静 勇强 马少刚 王建祯

1.中国传媒大学门诊部超声医学科,北京100026曰2.北京安贞医院超声诊断科,北京100029曰

3.武警总医院神经外科,北京100039

2015年北京某高校职工颈动脉粥样硬化斑块的发病情况及相关因素分析

李田静1勇强2马少刚1王建祯3▲

1.中国传媒大学门诊部超声医学科,北京100026曰2.北京安贞医院超声诊断科,北京100029曰

3.武警总医院神经外科,北京100039

目的超声评估中国传媒大学(以下简称"我校")在职及离退休职工的颈动脉粥样硬化及斑块的发病情况及其相关危险因素。方法应用彩色多普勒超声对1630例在2015年3~10月参与我校门诊部组织安排单位健康体检的离退休及在职人员行双侧颈动脉检查,按照有无斑块进行分组,分析颈动脉粥样硬化斑块与年龄、性别、血压、血糖、脂肪肝、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血尿酸、尿蛋白及吸烟、饮酒的关系。结果1630例参与体检人员中,男性检出率明显高于女性(P<0.05)。斑块组受检者平均年龄、体重指数、血脂、尿酸水平较无斑块组高(P<0.05),高血压、糖尿病及尿蛋白的检出率较无斑块组高(P<0.05)。多因素Logistic回归分析显示,年龄、性别、高血压、糖尿病、低密度脂蛋白胆固醇是颈动脉硬化的独立危险因素(P<0.05)。结论参与本次健康体检的高校职工颈动脉粥样硬化斑块有较高的检出率,其检出率与年龄、性别、高血压、糖尿病、低密度脂蛋白胆固醇有关。

颈动脉;超声检查;粥样硬化斑块;危险因素

随着生活方式的变化和人口老龄化问题的日益突出,动脉粥样硬化及斑块的发生率逐年提高。动脉粥样硬化是心脑血管疾病危险程度的重要标志之一,颈动脉因其位置表浅、走行平直,故而测量值可靠、重复性好,是探查反映全身动脉粥样硬化情况的首选检查部位,因此许多研究把颈动脉粥样硬化及斑块作为心脑血管事件和死亡的独立预测因素。采用颈动脉超声探查双侧颈动脉斑块,可尽早认识并探讨斑块分布情况及相关危险因素,通过早发现、早干预,力争减少预期的心脑血管并发症的发生,具有一定的临床应用价值。

1 象与方法

1.1 对象

选取2015年3~10月参与中国传媒大学(以下简称"我校")门诊部组织安排的单位健康体检的离退休及在职人员共1630名,其中,在职424名,离退休1206名曰男816名,女814名曰年龄28耀98岁,平均(66.25依13.31)岁。

1.2 方法

1.2.1 基本资料收集对参检人群详细询问并填写调查表,调查内容主要包括姓名、性别、年龄、体重指数、有无糖尿病及高血压病史、是否吸烟、饮酒。吸烟的定义为;平均每天吸烟1支及以上并连续1年及以上。饮酒的定义为;近3个月饮酒量每月等于或超过50 g(纯酒精量),偶饮或逢年过节才饮少量者归入不饮酒人群[1]。

1.2.2 临床及实验室指标测定参检者空腹8~12 h接受体检,检查并记录空腹血糖、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血尿酸及尿蛋白水平。腹部超声探查脂肪肝情况。测量记录血压(收缩压、舒张压)和血糖情况,其中,高血压定义为收缩压逸140 mmHg和/或舒张压逸90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),或既往有高血压病史,目前正在使用降压药物治疗曰糖尿病定义为;空腹血糖逸7.0 mmol/L,或既往有糖尿病病史,目前正在使用降糖药物治疗[2]。

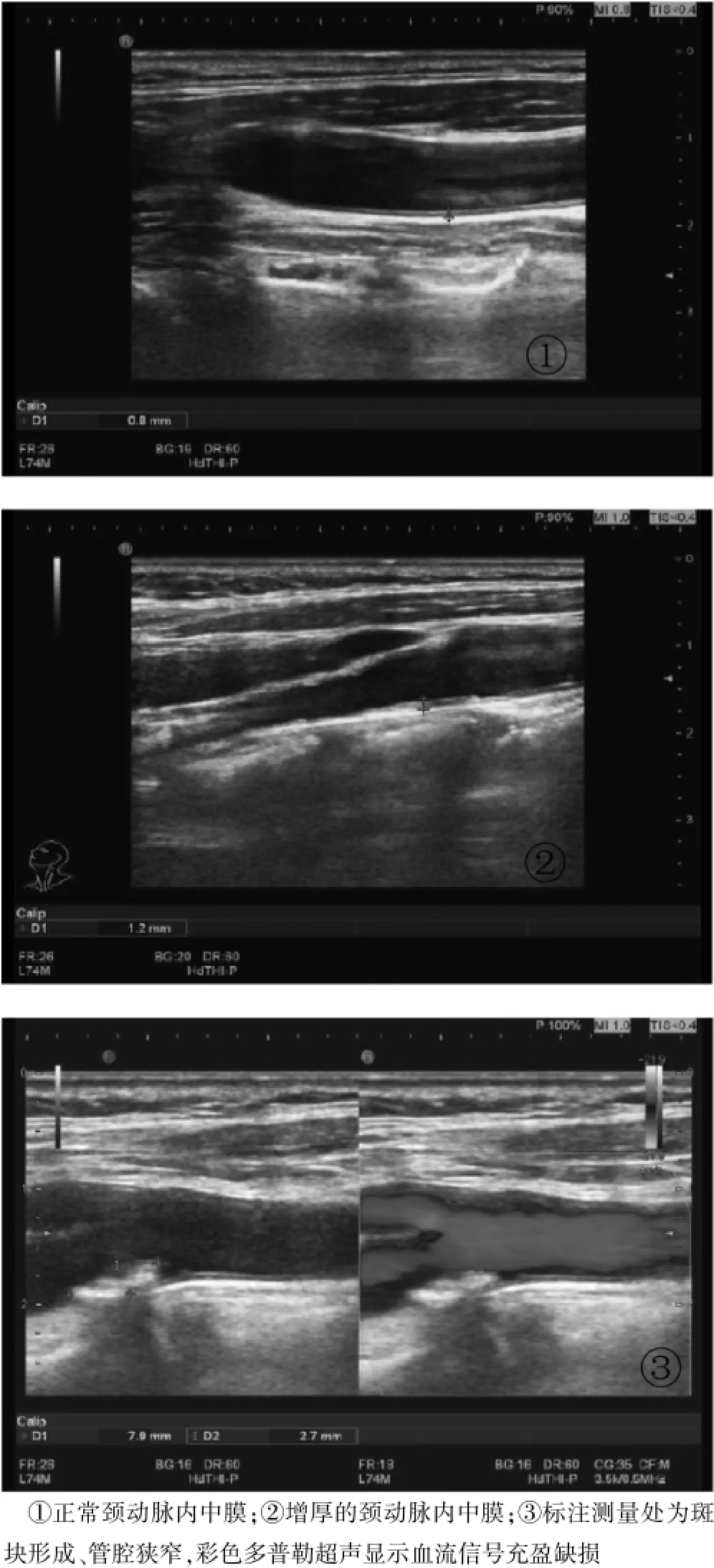

1.2.3 颈动脉内膜中层厚度及颈动脉斑块检测使用HIVISION Preirus超声诊断仪,探头频率为5耀13MHz,受检者仰卧位,头稍后仰并偏向受检侧对面以充分暴露受检部位,血管超声自下而上采用纵横切面依次探查颈总动脉、颈总动脉分叉处、颈内动脉及颈外动脉,在距颈总动脉分叉近心端2 cm处测量并记录双侧颈总动脉内膜中层厚度(intima-media thickness,IMT),其中,IMT<1.0 mm为正常,1.0 mm臆IMT<1.5 mm为增厚。斑块定义为;局部IMT逸1.5 mm或较临近内中膜增厚超出1倍。按照有无颈动脉斑块分为斑块组(颈动脉IMT逸1.0 mm和/或颈动脉斑块形成)及无斑块组(颈动脉IMT<1.0 mm且无颈动脉斑块发生)[3]。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料数据用均数依标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验曰计数资料用率表示,组间比较采用字2检验曰相关因素分析采用多因素Logistic回归分析曰以P<0.05为差异有统计学意义。

2 果

2.1 受检者颈动脉粥样斑块检出情况

本研究共收集1630例受检者资料,其中,检出颈动脉斑块1285例,检出率为78.83%,其中,男816例,有斑块者734例,斑块检出率为89.95%曰女814例,有斑块者551例,斑块检出率为67.69%。见图1。

图1 颈动脉超声检查情况

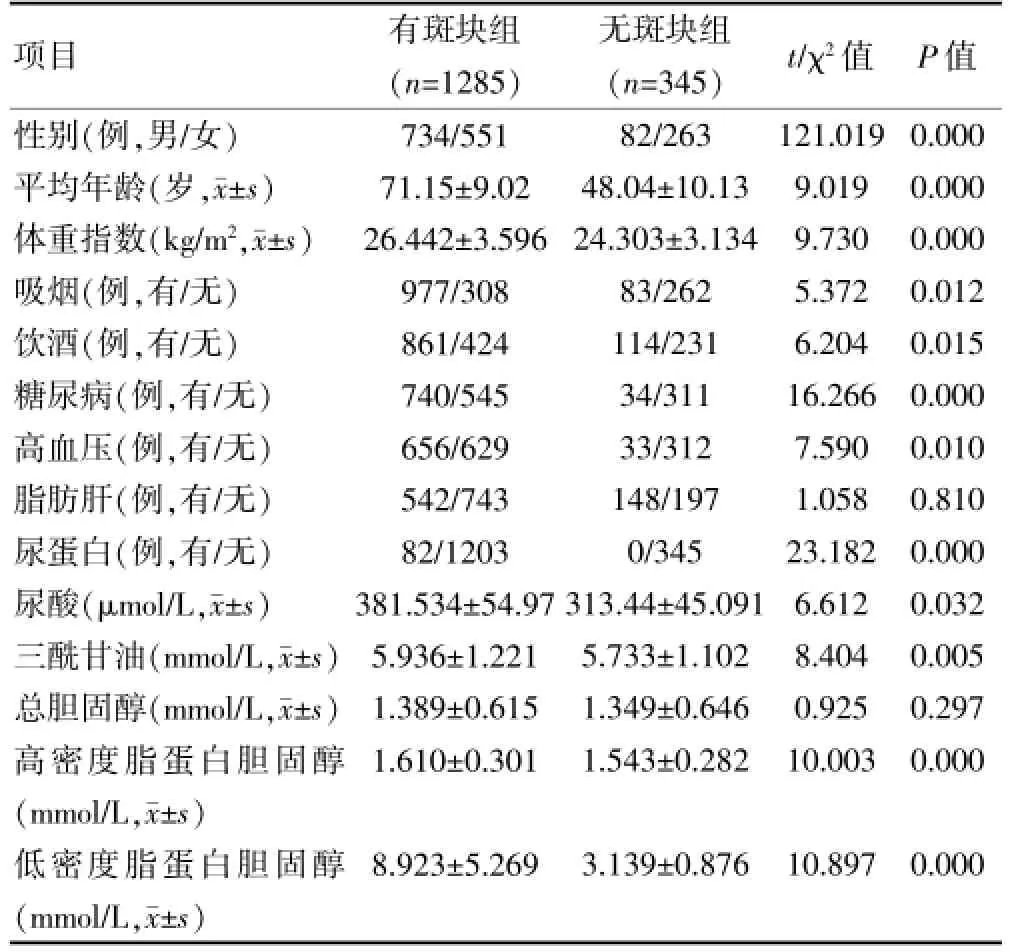

2.2 颈动脉斑块形成相关因素的单因素分析

1630名参与体检人员中,男性颈动脉斑块检出率明显高于女性(P<0.05),斑块组受检者平均年龄、体重指数、血脂指标、尿酸水平较无斑块组高(P<0.05),高血压、糖尿病及尿蛋白的检出率较无斑块组高(P<0.05)。见表1。

表1 颈动脉斑块形成相关因素的单因素分析

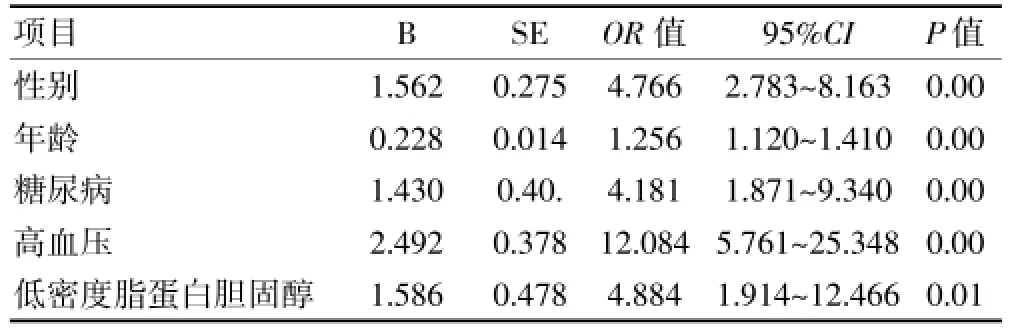

2.3 颈动脉斑块形成相关因素的多因素分析

颈动脉斑块是多种因素联合作用的结果,Logistic回归分析结果显示,年龄、性别、糖尿病、高血压及低密度脂蛋白胆固醇是形成颈动脉斑块的独立危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 颈动脉斑块形成相关因素的多因素分析

3 论

临床研究证明,随着生活方式的变化和人口老龄化问题的日益突出,动脉粥样硬化及斑块的发生率逐年提高,其危险因素分为不可干预和可干预两类。不可干预的危险因素包括种族、年龄、性别、家族史等,可干预的危险因素包括高血压、糖尿病、吸烟、饮酒、超重或肥胖、高脂血症、高尿酸血症、高同型半胱氨酸血症、炎症因子等[4]。现就本研究中涉及的相关危险因素讨论如下;

本研究选择2015年3~10月我校参与单位健康体检的1630名在职及离退休职工,其中,检出颈动脉斑块阳性者1285例,检出率为78.83%曰男816例,有斑块者734例,斑块检出率为89.95%曰女814例,有斑块者551例,斑块检出率为67.69%。此结果远高于国内相关报道[5],原因可能由于本研究参检者主要为我校在职及离退休职工,其中大多数人主要从事脑力劳动,每日伏案工作,精神压力大,日常锻炼少曰且参检者中离退休职工所占人数较多(在职424名,离退休1206名),平均年龄为(66.25依13.31)岁。本研究发现,颈动脉斑块组平均年龄[(71.15依9.02)岁]较无斑块组[(48.04依10.13)岁]大(P<0.05),提示随着年龄增长,颈动脉粥样硬化及斑块的发生率明显增加。

本研究发现,颈动脉粥样硬化斑块在男性参检者中检出率高于女性,这与男性高蛋白饮食、营养失衡及吸烟、饮酒等不良生活习惯有一定关系。也有文献报道发现,年龄>70岁的男女颈动脉硬化斑块检出率差异无统计学意义[5],故而认为30耀70岁年龄组颈动脉硬化发生率男性明显高于女性可能与雌激素对抗动脉硬化进展,对心血管系统具有保护作用有关。

研究证实,高血压、糖尿病、血脂异常、高尿酸等将导致动脉内皮细胞受损[6],增加动脉粥样硬化斑块形成的风险。长期高血压的作用下,动脉内中膜发生增厚等适应性反应,血压升高可引起动脉扩张,血管顺应性减低,血流动力学随之发生改变,血管张力及切应力改变导致血管内皮细胞损伤。高尿酸可直接刺激血管内膜引起内膜炎症反应、血小板黏附聚集[7]。高血糖会损伤血管内皮功能,且与胰岛素抵抗有一定的相关性。同时,糖尿病患者常伴有高血压、血脂异常等并发症,可引起物质积累最终导致颈动脉粥样硬化[8]。在多种细胞因子的释放及作用下,单核细胞大量黏附并通过血管内皮细胞受损处移入内膜下成为巨噬细胞。巨噬细胞吞噬氧化修饰的低密度脂蛋白,同时合成和分泌细胞因子,从而发展为纤维斑块。受损的内膜另可激活并触发血液中大量血小板的黏附、聚集于内膜表面,形成附壁血栓。有研究发现,尽早进行系统的抗高血压药物治疗可延缓颈动脉斑块的发生发展[9]。本研究参检人群中血压测量值升高及血压监测结果在正常范围但自述有高血压病史者均已接受系统或间断系统抗高血压药物治疗,由于参检人群高血压分级、分期不同,血压水平对颈动脉粥样硬化斑块形成的具体影响有待校正其他影响因素后进一步研究。有文献报道,尿酸浓度升高与动脉粥样硬化密切相关[10],而另外一些研究显示尚不能确定尿酸是独立危险因素[11]。限于本次研究参检人群样本量有限,未显示尿酸为颈动脉斑块形成的独立危险因素,为明确答案仍需进行更多基础和临床试验。从理论上讲,胆固醇为主的脂质沉积并伴有内膜平滑肌细胞增生,形成局限性斑块沉积在动脉内膜上,形成动脉粥样硬化斑块[12],引起动脉管壁变硬、管腔狭窄甚至闭塞,导致动脉供血障碍。但现有研究尚不确定高血脂是否是颈动脉粥样硬化发展的危险因素,原因在于颈动脉粥样硬化的现有研究中,血脂异常的参检者多为高龄人群,多数有高血压或糖尿病等基础疾病或本身已合并有心脑血管疾病,在研究方法上未进一步去除其他危险因素的影响,且国内的研究多为小样本的病例对照研究,缺乏长期队列研究的结果[13],有待大规模前瞻性研究进一步证实。

本研究发现,吸烟、饮酒与颈动脉斑块形成相关且差异有统计学意义(P<0.05)。国内外大量研究显示,饮酒与高血压、糖尿病及高血脂相关,吸烟与高血压、高血脂相关,差异有统计学意义(P<0.05),二者均是高血压患病的重要危险因素[14-17]。《中国居民膳食指南》明确提出并建议成年男性每日酒精摄入量不超过25 g,成年女性不超过15 g[18],本研究结果支持《中国居民膳食指南》提出的饮酒应限量的观咖。另有多项研究表明,吸烟作为心血管疾病的危险因素,其作用机制之一即为导致动脉粥样硬化[19-22]。大量研究结果发现,吸烟可增加心率,损伤血管内膜,导致血压升高、血脂异常,进而出现血流动力学紊乱、心律失常,对颈动脉斑块形成有一定的促进作用,且已证实斑块形成与吸烟总量有关[18]。有研究发现,吸烟对形成稳定斑块和不稳定斑块的作用并无明显差异,当合并其他危险因素如血脂异常时可增加不稳定斑块形成的风险,从而在颈动脉粥样硬化斑块形成的基础上进一步增加脑卒中发生风险[23-24],但这尚需更多的临床研究进一步验证。总之,吸烟、饮酒等不良生活习惯与斑块形成有相关性,可导致高血压、糖尿病及高血脂等基础疾病,进而增加斑块发生率。

目前临床上普遍采用彩色多普勒超声检测颈动脉粥样硬化斑块及颈动脉的狭窄情况,颈动脉超声检查具有无创性、操作简便、价格低廉等优咖,患者易于接受,已作为常规体检必查项目在临床普遍开展。定期检测并对存在相关危险因素的患者在疾病早期即做到预见性的干预治疗,对改善预后、减少并发症具有一定的临床应用价值。

[1]张湘,罗俊,王赛华,等.饮酒对男性高血压患者血压昼夜节律的影响[J].中华高血压杂志,2010,18(9):880-884援

[2]杜真真,张灿飞,汤媛媛,等.大动脉粥样硬化性脑梗死不同发病机制的危险因素分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2016,18(4):394-397.

[3]季宏,卞茸文,娄青林,等援颈动脉粥样硬化危险因素分析[J].南京医科大学学报;自然科学版,2006,26(9):769-772.

[4]张永辉,王以新,杨敏京.社区脑卒中高危人群颈动脉粥样硬化危险因素筛查[J].中国全科医学,2013,16(9B):3101-3104.

[5]刘春香,陈玉其,吕婷,等.8648例健康体检人员颈动脉彩色多普勒超声结果分析[J].临床荟萃,2012,27(11):930-932.

[6]勇强,张蕾,冯立群,等.超声评价颈动脉易损斑块的价值[J].中华医学超声杂志;电子版,2015,12(8):583-586.

[7]李葵花,王喜福,李璐,等.高尿酸血症与动脉粥样硬化的关系研究进展[J].中国动脉硬化杂志,2014,22(1):85-89.

[8]Yang W,Lu J,Weng J,et al.Prevalence of diabetes a-mongmen and women in China[J].New England Journal of Medicine,2010,362(25):1090-101.

[9]勇强,孙慧,李治安,等.高血压与颈动脉超声改变相关性的研究[J].中国医学影像技术,2002,18(10):992-994.

[10]王元伟,陈孝东,王光胜,等.急性脑梗死患者CRP、UA与颈动脉斑块的相关性分析[J].中国医药科学,2014,4(19):194-195,200.

[11]李勍,赵锡海,赵性泉.尿酸与动脉粥样硬化斑块的关系研究进展[J].中国卒中杂志,2014,9(11):975-979.

[12]刘桂玲.彩色多普勒超声诊断颈动脉斑块与脑梗死关系的应用[J].中国应用医药,2015,10(31):68-69.

[13]张晓婷,王薇,冯立群.三酰甘油水平与颈动脉粥样硬化关系的研究现状[J].心肺血管病杂志,2012,31(2):223-226.

[14]马玉霞,张兵援饮酒行为对我国9省成年居民高血压患病的影响研究[J].中国慢性病预防与控制,2011,19(1):9-12.

[15]常娟援高频探头评价长期吸烟与颈动脉粥样斑块发病年轻化的相关性研究[J].中外医疗,2012,6(18):169-171.

[16]Sesso HD,Cook NR,Buring JE,et al.Alcohol consump-tion and the risk of hypertension in women and men[J]. Hypertension,2008,51(4):1080-1087.

[17]洪鑫芳,贺媛,李红,等.饮酒与血压、血糖、血尿酸及血脂的关系研究[J].实用预防医学,2016,23(3):261-263.

[18]中国营养学会.中国居民膳食指南(2007)[M].拉萨;西藏人民出版社,2008;90.

[19]曲宝戈,王慧,苏吉亮等.酒精性脂肪性肝病患者颈动脉内膜中层厚度增加的影响因素分析[J].临床肝胆病杂志,2015,31(2):256-260.

[20]崔永生,申明慧,田艳萍.吸烟与中年人颈动脉粥样硬化的剂量-反应关系探讨[J].中国现代医生,2011,49(19):49-50.

[21]杨坤,王中峰.跨膜蛋白6超家族成员2基因变异让非酒精性脂肪性肝炎患者摆脱心血管疾病[J].临床肝胆病杂志,2015,31(4):494-494.

[22]成君,赵冬,王薇,等.心血管病危险因素与10年后颈动脉粥样硬化的关系[J].中华内科杂志,2006,5(3):206-209.

[23]张洁琼,任力杰,韩漫夫,等.吸烟与颈动脉斑块形成及其性质的相关性研究[J].中国医药导报,2014,11(30):26-29.

[24]王根枚,胡忠金,陈彪,等.超声检测颈动脉内-中膜厚度对脑梗死的预测价值[J].中国医药科学,2015,5(7):172-174.

Analysis of the incidence and influence factor of carotid atherosclerotic p laques in university staffs of Beijing in 2015

LITianjing1YONG Qiang2MA Shaogang1WANG Jianzhen3▲

1.Ultrasound of Outpatient Department,Communication University of China,Beijing 100026,China;2.Department of Ultrasound Diagnosis,Beijing Anzhen Hospital,Beijing 100029,China;3.Department of Neurosurgery,the Armed Police General Hospital,Beijing 100039,China

Objective To evaluate the incidence and risk factors of carotid atherosclerotic plaques in staff of Commu-nication University of China("our university"for short)with ultrasonography.M ethods The 1630 retired and on-thejob staffs of our university taken health physical examination in Outpatient Department of our university were selected from March to October 2015.They all taken carotid artery ultrasonography examination,then were divided into two groups according to the presence of plaques.The relationship between carotid plaque and risk factors,such as age, gender,blood pressure,fasting blood-glucose,total cholesterol,triglyceridem,high density lipoprotein cholesterol,low density lipoprotein cholesterol,blood uric acid,urine protein,smoking,drinking were analyzed.Results Among the 1630 cases,the detection rate in males was higher than that in females(P<0.05).The average age,bodymass index, blood lipid indexes and blood uric acid levels in the plaque group were higher than those in the non-plaque group(P<0.05),and the detection rates of hypertension,diabetes and urine protein in the plaque group were all higher than those in the non-plaque group(P<0.05).Logistic regression analysis showed that age,gender,hypertension,diabetes,low density lipoprotein cholesterolwere independent risk factors of carotid atherosclerotic plaques(P<0.05).Conclusion Detection rate of carotid atherosclerotic plaques is high in staffs of our university,the rate of detection is related to age, gender,hypertension,diabetes,low density lipoprotein cholesterol.

Carotid artery;Ultrasonography;Atherosclerotic plaques;Risk factors

R543.4

A

1673-7210(2016)05(c)-0189-04

;2016-02-20本文编辑:程铭)

李田静(1983-),女,河北石家庄人,硕士曰研究方向;腹部、浅表及心血管超声检查的操作与诊断。

▲通讯作者