不同年龄儿童传染性单核细胞增多症肝脏转氨酶变化及临床特征分析

张杰 邓玫 王汝佳 林立丽

不同年龄儿童传染性单核细胞增多症肝脏转氨酶变化及临床特征分析

张杰 邓玫 王汝佳 林立丽

目的 探讨传染性单核细胞增多症(IM)在不同年龄患儿的肝脏转氨酶差异及其临床相关特征。方法 对我院自2011年1月至2015年12月50例儿童传染性单核细胞增多症临床资料的回顾性分析。按年龄分为2组,幼儿组(<4岁,30例)、儿童组(4~14岁,20例),比较两组患儿IM病情的临床特点。结果 与幼儿组相比,儿童组肝脏酶学明显改变,AST、LDH和ALT明显升高,且差异有统计学意义(P<0.01),但肝脏增大并无明显差异(P>0.05)。同时,异型淋巴细胞在幼儿组与儿童组之间有明显差异,而EB-DNA阳性反应亦无显著性差异。结论 幼儿组与儿童组IM患儿肝脏酶学改变具有显著性差异。同时,幼儿组肝脏增大虽较儿童组明显,但转氨酶低于儿童组,即表明肝脏增大与转氨酶升高无明显相关性。

传染性单核细胞增多症;转氨酶;幼儿;儿童;肝脏大

传染性单核细胞增多症 (IM) 是一种单核-巨噬细胞系统急性增生性疾病[1]。小儿期常见,主要由EB病毒(EBV)感染所致,主要表现为发热、咽峡炎、淋巴结及肝脾肿大,临床表现多样,症状轻重不一,最常见的并发症是肝功能损害,表现为转氨酶升高,部分患儿肝脾肿大,6岁以下也可呈不显性感染[2-3]。现针对我院收集50例儿童IM临床资料,按年龄分组,对临床特征和生化指标结果进行回顾分析,旨在探究不同年龄患儿的临床特点,为临床诊断及预防提供依据。

资料和方法

一、研究对象

2011年1月至2015年12月在我院儿内科确诊的IM儿童患者共50例,符合《诸福棠实用儿科学》中规定的诊断标准[4]:(1)典型IM症状和体征:①发热;②咽峡炎;③颈淋巴结肿大 (1 cm以上);④肝肿大 (4岁以下2 cm,4岁以上可触及);⑤脾肿大 (可触及),其中3项阳性。(2) 血象检查:①白细胞分类淋巴细胞>50%或淋巴细胞总数≥5.0×10/L;②异型淋巴细胞≥10%或总数≥1.0×10/L。(3)EB病毒抗体检查,急性期EB核抗原阴性,并有以下之一项:①抗VCA-IgM抗体初期阳性,以后转阴;②双份血清抗VCA-IgG抗体滴度4倍以上升高;③EB抗体一过性升高;④VCA-IgG抗体初期阳性;EB病毒核抗原抗体后期阳转。(4)EB病毒DNA检查,血液、唾液、口咽上皮细胞、尿液或组织中的EB病毒DNA阳性。(5)EB病毒抗原检查,鼻咽拭子直接测定抗原阳性。符合上述临床症状和血象检查,同时具备第3~5项之一,确诊。

二、研究指标

患儿的性别、体征、临床症状、发病至确诊的时间,生化指标,包括白细胞(WBC)总数、淋巴细胞、异型淋巴细胞、AST、ALT、乳酸脱氢酶 (LDH)、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、传染性单核细胞抗体 (EBV-IgM)、EBV-DNA、肺炎支原体、骨髓细胞学检查和X光胸片诊断等[5-7]。

三、统计学处理

结 果

一、一般资料

共纳入50例IM儿童患者,其中男性27例,女性23例(男∶女=1.17∶1);年龄11月13天~1岁7例 (14%);2~3岁23例 (46%);4~7岁17例 (34%);8~14岁3例 (6%),发病至确诊时间为2~7.5 d。

二、临床表现

50例IM患者中,有典型临床表现41例 (82%),发热46例 (92%),咽峡炎36例 (72%),颈淋巴结肿大46例 (92%),肝肿大14例 (28%),脾肿大11例 (22%),皮疹12例 (24%)。通过表1的数据分析,可以看出,幼儿组和儿童组各个典型临床表现并无明显差(P>0.05)。另外,在50例患儿中,腹水1例(2%)、眼睑水肿2例 (4%)、粒细胞减少2例 (4%)、贫血3例(6%)、支气管炎2例 (4%)、肺炎3例 (6%)、化脓性扁桃体炎2例 (4%)、窦性心动过速4例 (8%)、腹泻1例 (2%)、先天性心脏病1例 (2%)、上气道综合征1例 (2%)、智力发育迟缓1例 (2%)、高脂血症1例 (2%)。

表1 两组IM患儿典型临床特征与EBV特异性抗体检测结果的比较

三、实验室检查

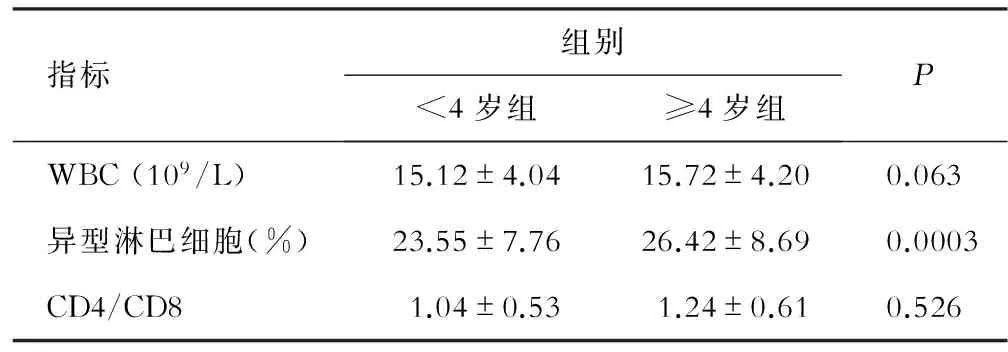

(一)外周血常规 WBC总数:最低2.91×109/L,最高22.75×109/L,其中1例 (2.04%) WBC总数<4×109/L,7例(14%) WBC总数正常4×109/L~10×109/L,37例(74%) WBC总数10×109/L~20×109/L,4例 (8%) WBC总数>20×109/L;WBC分类:20例 (40%) 淋巴细胞 ≥50%,42例 (84%) 异型淋巴细胞≥10%,其中异型淋巴细胞最高达55%;3例 (6%) 轻度贫血。经数据统计可以看出,与幼儿组比较,儿童组异型淋巴细胞明显升高,且差异具有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 两组IM患儿外周血常规检测结果的比较

(二)肝功能检查 50例肝功能检查的主要表现为酶学改变,其中AST升高37例 (74%)、ALT升高27例 (54%)、LDH升高43例 (86%);与幼儿组比较,儿童组肝脏转移酶明显升高,见表3,两组比较差异具有统计学意义(P<0.01),总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、总蛋白和白蛋白无明显变化。

表3 两组IM患儿肝脏转移酶结果的比较

(三)EBV特异性抗体测定 EBV-IgM测定35例,其中5例 (14.29%) 阳性;EBV-DNA测定46例,其中33例阳性 (71.74%)。分析数据得出,两组患儿之间并无明显差异(P>0.05),见表1。

(四)其他病原学检测 肺炎支原体共检测35例,其中阳性5例 (14.28%),腺病毒感染1例。

(五)骨髓检查 1例行骨髓细胞学检查,为增生性骨髓象。

(六)其它检查 9例X光胸片诊断显示,3例支气管肺炎、2例支气管炎;31例心电图检查显示:1例左室高电压、2例窦性心律不齐、4例窦性心动过速。

讨 论

IM是由EB病毒引起的,EB病毒最早于1964年由Epstein及Barr等从非洲儿童恶性淋巴瘤细胞中培养分离出来,属于疱疹病毒群,有双链DNA的基因组,具有潜伏及转化的特性,只能在淋巴系统细胞内增殖,IM患儿全身各系统均受累,主要累及肝、脾、心肌、肾、肾上腺、肺、中枢神经系统等,多为淋巴组织良性增生,表现为异常的淋巴细胞浸润。EBV导致的潜伏性感染和增殖性感染特征,为淋巴瘤、鼻咽癌等肿瘤的潜在威胁,IM病死率约为1%~2%,儿童期发病高峰年龄2~7岁。同时,IM严重威胁着儿童的健康。近年来,IM发病逐年增多,各个年龄组均可发病且临床表现多样化,鉴于目前关于不同年龄组儿童IM临床特点的报道不多,本文观察了5年间我院儿科收治的IM患儿肝脏转氨酶及临床特征的变化。

IM患儿多数表现为典型的发热、咽峡炎及淋巴结肿大等IM“三联症”,但是无特异性,IM其他症状的多样化、不典型性给诊断治疗带来了困难[8-10]。本研究观察其主要表现为发热占92%、咽峡炎占72%、颈部淋巴结肿大占92%,除发热、咽峡炎及淋巴结肿大外,皮疹的出现率较高24%,普遍认为皮疹发生率低于10%[11],皮疹为猩红热样、麻疹样、荨麻疹样斑丘疹。主要累积的脏器是肝脏、脾脏,肝脾肿大占20%以上、肝肿大28%、脾肿大22%,其次是呼吸系统,支气管炎、支气管肺炎和化脓性扁桃体炎,共占14%,化脓性扁桃体炎占4%,文献报道5%的IM患儿咽部细菌培养可出现A组溶血性链球菌,本研究未培养出溶血性链球菌。血液系统受累占10%,表现为粒细胞缺乏症和粒细胞减少症占4%,粒细胞缺乏症患儿骨髓穿刺呈增生性骨髓,无异常改变。贫血3例(6%),贫血均为轻度贫血,循环系统未发生明显受累病例。眼睑水肿2例占4%,这两例患儿肾脏未见明显损害,发生眼睑水肿机理不清楚。有报道认为患儿眼睑与颈部淋巴结肿大压迫,导致颈部淋巴液回流受阻有关。有报道眼睑水肿发生率占45%左右,多出现在发病早期,并提出眼睑水肿也是IM早期诊断指标[12]。本文观察到仅占4%,也许发病早期在基层医院并未引起家属注意,来我院时已不易观察到此症状。此外还发现,不同年龄组儿童IM的临床表现有较大差异:儿童组患儿(≥4岁),发热、皮疹、咳嗽发生率较其他年龄组更明显,而咽峡炎、肝脾淋巴结肿大、鼻塞不及幼儿年龄组明显;幼儿组患儿(<4岁),咽峡炎、淋巴结肿大、肝脾肿大均突出。

本研究结果显示,IM在幼儿和儿童时期具有相似的临床特征,幼儿组及儿童组患儿临床表现稍有不同,但在肝脏酶学改变差异具有统计学意义(P<0.05),其中ALT、AST、LDH变化明显,儿童组明显高于幼儿组。观察到IMV感染更容易导致儿童的肝脏损害,而两组患儿肝脏增大并无明显差异性(P>0.05)。因此,结果表明IM患儿的肝脏增大与转氨酶升高无明显相关性。另外,本研究统计中发现,异型淋巴细胞在幼儿组与儿童组之间有明显差异性,儿童组的异性淋巴细胞增多更明显,所以临床工作中应多次检查外周血异型淋巴细胞及早发现儿童IM。本研究还观察到,部分患儿表现出CD4+/CD8+比值下降,其对IM诊断也具有重要的临床意义。异型淋巴细胞主要是由CD8+细胞毒T淋巴细胞和B淋巴细胞组成,在EB病毒感染后,在病毒抗原的刺激下,CD8+T淋巴细胞增殖且活性增强,而CD4+T淋巴细胞在EBV感染后,抑制B细胞转化增殖过程中有重要作用,同时消耗了CD4+T淋巴细胞的数量,导致CD4+/CD8+比值下降。确诊后以对症治疗为主,给予静脉滴注更昔洛韦;肝功能异常转氨酶增高者,给予复方甘草酸苷静滴,合并细菌感染者给予抗生药物;高热不退、症状较重者,给予激素治疗。痊愈48例、好转1例、转院1例。以上临床特征及肝脏转氨酶变化分析结果,提示临床工作中应根据不同年龄IM患儿发病特点,尽早发现确诊对症治疗,减少并发症的发生。

[1] Ebell MH, Call M, Shinholser JA, et al. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA, 2016, 315: 1502-1509.

[2] 赵方, 彭华, 曾宾, 等. 不同年龄儿童传染性单核细胞增多症临床分析. 中华全科医学, 2008, 6: 1133-1134.

[3] Hashemian H, Karambin MM, Ghorbandoust S. Demographic, Clinical, and Laboratory Characteristics of Patients with Infectious Mononucleosis. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 2016, 25: 17-23.

[4] 胡亚美,江载芳,诸福棠. 实用儿科学. 第7版. 北京:人民卫生出版社,2002: 824.

[5] 岳枫, 周涛, 李长峰, 等. EB VCA-IgA 和 EB-DNA 检测对儿童传染性单核细胞增多症和鼻咽癌诊断价值的比较. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2012,7: 351-353.

[6] 陈琴琴. 血清 EBV-IgM 抗体对儿童传染性单核细胞增多症临床诊断的意义. 实验与检验医学, 2009, 27: 564-582.

[7] Bartlett A, Williams R, Hilton M. Splenic rupture in infectious mononucleosis: A systematic review of published case reports. Injury, 2016, 47: 531-538.

[8] 张国元, 黄榕, 杨于嘉. 更昔洛韦治疗小儿传染性单核细胞增多症临床疗效分析. 中国当代儿科杂志, 2001, 3: 691-692.

[9] 王晓莉, 于洁, 徐酉华, 等. 传染性单核细胞增多症及其相关疾病临床特点分析. 中国实用儿科杂志, 2006, 21: 696-698.

[10] 方在军, 毛平惠, 朱朝敏. 儿童传染性单核细胞增多症的肝脏损害特点. 中国当代儿科杂志, 2003, 5: 153-154.

[11] 许玉霞.廖先华.易志刚.等.儿童传染性单核细胞增多症临床特征分析.华西医学,2010,25:1270-1272.

(本文编辑:易玲)

201620 上海交通大学附属第一人民医院儿内科

邓玫,Email:dengmei1960@163.com

2016-08-20)