优秀女子蹦床运动员直体后空翻两周转体1080°动作技术特征分析

董建国,冯本余,张晓炳,高 峰

(1.山西省体育科学研究所,山西 太原 030012;2.山西大学体育学院,山西 太原 030006)

技战术分析

优秀女子蹦床运动员直体后空翻两周转体1080°动作技术特征分析

董建国1,冯本余2,张晓炳1,高 峰1

(1.山西省体育科学研究所,山西 太原 030012;2.山西大学体育学院,山西 太原 030006)

本文采用文献资料法、录像解析法、对比分析法、数理统计法等研究方法,对我国优秀女子蹦床运动员李丹、王子维、孙楠直体后空翻两周转体1080°动作技术特征进行研究。

直体后空翻两周转体1080°;技术特征;女子;运动员;蹦床

随着蹦床网面由4×6网改为4×5网及飞行时间介入蹦床成绩的构成,运动员的腾空高度不断提高。据国际蹦床技术委员会统计,自2009年到2011年,男女蹦床运动员的飞行时间平均提高了近2s。腾空高度的增加,为运动员发展难度提供了良好的时空条件,成套动作的难度也得到不断发展。直体后空翻两周早转540°晚转540°(833/)动作对于女子运动员提高成套动作的难度具有重要的意义,在今后女子成套动作中必将得到广泛的应用。因此,研究直体后空翻2周早转540°晚转540°动作对提升我国女子运动员的整体竞技实力具有重要的实践价值。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以2013年第12届全国运动会蹦床比赛中女子833/动作为研究对象,共有3人使用此动作,分别为李丹、王子维和孙楠。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 查阅竞技体育技术分析研究的相关文献30余篇,重点阅读了其中的10篇,了解研究的基本方法与内容,为本研究提供了理论依据。

1.2.2 录像解析法 采用SONY高清摄像机对比赛现场的3名运动员进行技术拍摄,主摄像机置于裁判席的后面,主光轴与蹦床纵轴垂直,且对准蹦床中心点十字的位置,距离蹦床1号网距离9.2m,摄像机高5.5m,采用平面定点拍摄的方法,辅摄像机置于主摄像机右侧,辅机主光轴与主机主光轴夹角为65°,主要帮助确定运动员的转体度数和角度。采用SportPowerProSuite蹦床运动图像专业分析软件对3名运动员的833/动作进行技术解析,获取了研究的必要参数;采用低通数字滤波法对原始数据进行平滑处理,滤波频率f=8Hz,获得研究所需的运动学原始数据。

1.2.3 对比分析法 将3名运动员完成动作的不同阶段不同技术环节的运动学指标进行对比分析,以便分析833/动作的共性与个性技术特征。

1.2.4 数理统计法 运用SPSS 15.0统计学软件对获得的原始数据进行统计学处理。

2 结果与分析

2.1 起跳阶段的运动学分析

2.1.1 压网过程的运动学分析 压网阶段是指从运动员下落双脚触网瞬间至踩网最低处。压网技术的好坏决定着运动员踩网的深度和动作连接之间节奏,正确的压网技术应是全脚掌踩网,同时保持髋、膝、踝关节适度弯曲,在压网接近最低处时开始蹬伸,双臂耳侧上举,调整身体运动的方向。表1表明,李丹的压网角度较大,且重心的偏移距离较小,王子维和孙楠的压网角则略小,且重心偏移距离略大,说明李丹的踩网效果较好,王子维和孙楠在压网过程中未能充分利用身体的下压力。受运动员身高、体重及踩网技术的综合影响,3名运动员的压网深度有一定的差异,但压网时间相同,压网时间与动作时间的比值基本一致。

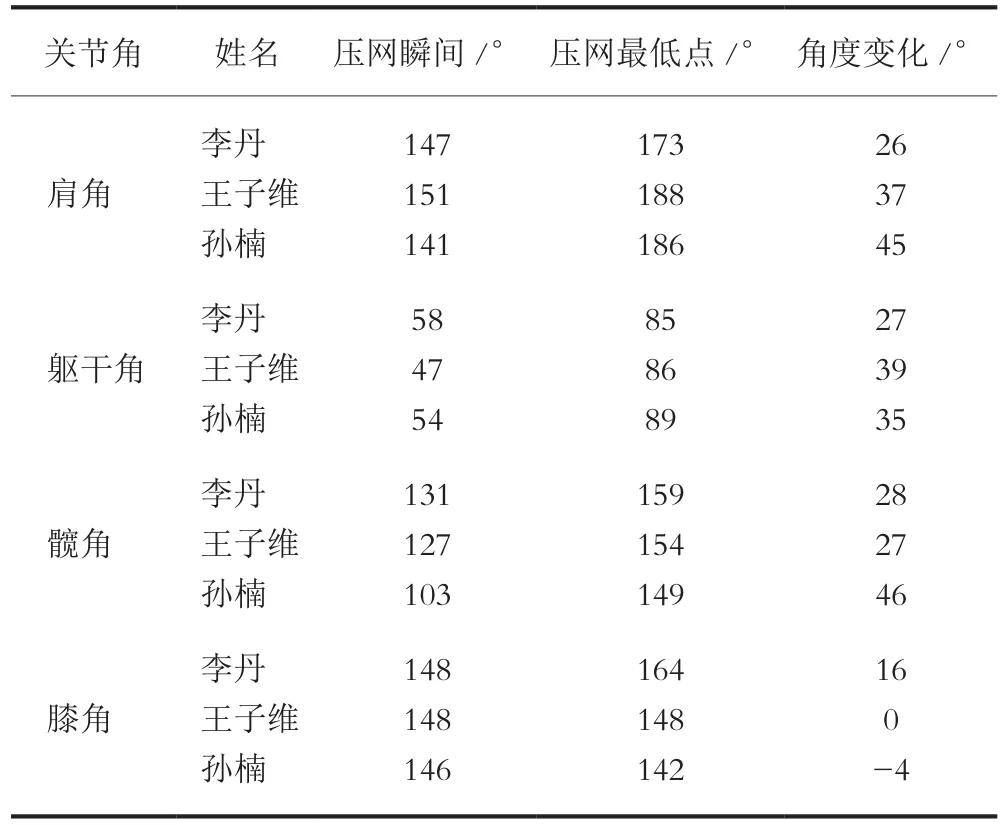

手臂在压网过程中主要起着稳定动作和引领运动方向的作用。表2表示的是8331动作压网阶段身体主要关节角度的参数特征。表2表明,随着压网深度的增加,3名运动员的肩角逐渐增大,在最低点处肩角在180°左右。与肩角相同,躯干角和髋角在整个压网过程逐渐增大。从最低点躯干角和髋角来看,孙楠的躯干角为89°,接近垂直部位,但髋角仅为149°,表明孙楠的踩网效果欠缺,如能增加最低点位置的髋角,则踩网的实度和深度会更佳;李丹的躯干角在最低点为85°,但髋角为159°,表明李丹在最低点地踩网效果较好,能够将身体的下压力全部作用于网上;王子维的踩网效果介于李丹和孙楠之间,基本上较为合理。从膝角的变化来看,压网瞬间3名选手的角度相当,但在压网最低点李丹的膝角逐渐增大,王子维保持不变,孙楠则略小,进一步说明李丹的踩网效果较好,压网充分,能够给予网面更大的压力。

2.1.2 起网过程的运动学分析 起网技术决定着运动员空中的运动轨迹和获得的时空特征。表3表明,3名选手的起网时间、起网时间/动作时间基本一致,但从重心的偏移距离来看,李丹为0.04m,在3名选手中最小,说明李丹的起网技术和起网效果最好,能够充分利用网的反弹力。由于受运动员身高的影响,3名选手在离网瞬间重心高度表现出一定的差距,但运动员为了获得较大的上升动力,应在离网瞬间尽量获得最大的重心高度。

投稿日期:2015-12-05

表3显示,李丹和王子维的起网角相差不大,在100°左右,这样既能充分利用网的弹性又能在离网后形成快速的翻转力。孙楠的起网角度过大,直接影响了身体压网和起网的效果。根据录像观察和生物力学原理,运动员空中转体的动力来源于起网阶段,因此运动员通常在离网瞬间就会产生一定的转体。从离网瞬间肩轴旋转角来看,李丹的旋转角度最大,说明李丹在离网瞬间获得了较大的转体速度。但从蹦床的技术特点和规则要求来看,运动员在离网瞬间肩轴旋转角不应太大,否则会影响起跳效果和空翻的高度,建议运动员的离网瞬间肩轴旋转角应控制在15°~20°之间。

从833/动作起网阶段身体主要关节角度参数来看(表4),李丹起网瞬间和离网瞬间的肩角角度变化最小,表明李丹在起网过程中手臂引领身体运动的效果较好;李丹离网瞬间的躯干角为142°,而王子维和孙楠的离网瞬间角度为160°左右,表明王子维和孙楠在离网瞬间身体后倒角度过大,进而影响腾空高度和动作的位移;李丹起网瞬间的髋角最大,说明李丹在起网瞬间的踩网效果最好,3名选手离网瞬间的髋角相差不大;李丹在起网瞬间的膝角最大,在起网过程中李丹和王子维的膝角有所减小,孙楠的膝角逐渐增大,从运动员完成动作的身体姿态来看,孙楠的膝角控制较好。

2.2 保持直体翻转阶段的运动学分析

表2 833/动作压网阶段身体主要关节角度的参数特征一览

表3 833/动作起网阶段运动学参数特征一览

表4 833/动作起网阶段身体主要关节角度的参数特征一览

2.2.1 上升过程的运动学分析 上升过程是指运动员离网瞬间至身体重心最高点这一阶段。对于833/动作而言,这一阶段就是离网后快速地屈两臂于胸前,在直体后空翻的同时完成540°的转体。表5显示,李丹完成第1周翻转的时间最短,用时仅为0.64s,王子维和孙楠的用时则稍长;从最高点的躯干角来看,李丹基本上处于翻转1周位置,王子维则还不到1周,孙楠翻过了1周,说明孙楠在上升阶段的技术表现较好,在完成空翻1周后身体重心仍保持上升,为下一阶段的空翻获得了较大的时空优势。

从表5中还可以看出,3名运动员在空翻1周后均完成了超过540°的转体,其中王子维的转体最多,孙楠的转体最少,说明在上升阶段王子维的转体较快,为后面转体的控制打下基础;在上升时间上,王子维和孙楠的时间较长,李丹的时间最短,在上升时间与动作时间比值上李丹也最小,表明李丹在训练中要重点提高其完成动作的上升时间以优化该动作的时间结构。

2.2.2 下落过程的运动学分析 下落过程是指运动员从重心最高点至身体由直体姿势屈髋瞬间的阶段。这一阶段的技术特点就是尽可能保持前面获得的空翻和转体速度,并尽量延长直体下落的时间,最好是保持到肩水平以下位置再屈髋。从蹦床评分规则和动作的优美程度来看,下落阶段的时间越长越好,3名选手中李丹的下落时间最长,表明该选手保持直体下落的能力更强。表6表明,李丹至倒立垂直位置用时较短,证明其空翻的速度较快,在最低点李丹的躯干角最大,说明李丹下落保持直体的位置最接近肩水平位置,技术表现最为优秀,王子维和孙楠则在保持直体下落阶段存在屈髋过早的错误,尤其是王子维的扣髋错误最为严重。

表6表明,3名选手均在肩水平位置完成了1080°的转体。从躯干角位置来看,王子维完成的转体最早,孙楠完成转体最晚,这与3名选手在上升阶段的转体速度息息相关。受运动员身高、腾空高度及技术正确与否的影响,下落最低点的高度在技术分析上仅能提供间接的参考。从3名选手来看,李丹和王子维的高度较为合理,能够为其下落触网提供充足的高度,孙楠的最低点高度较高,一方面与其腾空高有关,另一方面与其下落屈髋较早有关。

表5 833/动作保持直体翻转上升过程运动学参数特征一览

表7 833/动作准备触网阶段运动学参数特征一览

表8 833/动作准备触网阶段身体主要关节角度的参数特征一览

2.3 准备触网阶段的运动学分析

准备触网阶段是指从保持直体翻转结束瞬间至双脚将要触网瞬间的过程,该阶段对于保持运动员动作之间的连接及准备落网结束均具有重要价值。表7表明,在落网角和触网瞬间重心高度方面,3名选手差别不大,从重心偏移距离来看,李丹和孙楠保持重心垂直下降的效果较好,王子维则重心偏移距离较大,这可能与李丹和孙楠在肩水平时保持较大的髋角有关。从准备触网时间来看,李丹和孙楠的准备时间均为0.28s,王子维的0.24s触网时间则显略短,导致其下落触网准备不足。蹦床评分规则规定,运动员的良好技术应在肩水平位置保持直体姿势,因此单从肩水平时的髋角来看,李丹在3名选手中最大,说明其技术水平较高,而王子维和孙楠则在下落过程中存在扣髋过早的错误。

表8表明,在下落触网过程中运动员的肩角在逐渐增大,上体逐渐抬起,髋角呈减小的趋势,膝角则基本保持不变。在3名选手中,李丹在落网结束瞬间的肩角和躯干角较大,表明其领臂和立上体的效果较好,能够为下一阶段的压网保持充分的下压力。从髋角来看,李丹和王子维保持较好,孙楠的132°髋角则显略大,对下一阶段的蹬伸发力会产生一定的负面影响。

3 结 论

3.1 在压网阶段李丹的压网角度较大,重心的偏移距离较小,踩网效果较好,王子维和孙楠在压网过程中未能充分利用身体的下压力。随着压网深度的增加,3名运动员的肩角、躯干角和髋角逐渐增大,膝角保持不变或略有增加。

3.2 李丹的起网技术和起网效果最好,能够充分利用网的反弹力,王子维和孙楠在起网阶段重心的偏移距离较大。从离网瞬间肩轴旋转角来看,李丹的旋转角度最大,说明李丹在离网瞬间获得了较大的转体速度,建议运动员的离网瞬间肩轴旋转角应控制在15°~20°之间。

3.3 孙楠在上升阶段的技术表现较好,在完成空翻1周后身体重心仍保持上升,为下一阶段的空翻获得了较大的时空优势,李丹则上升时间较短。

3.4 李丹保持直体下落的能力较强,下落保持直体的位置最接近肩水平位置,技术表现最为优秀,王子维和孙楠则在保持直体下落阶段存在屈髋过早的错误,尤其是王子维的扣髋错误最为严重。

3.5 准备触网阶段李丹和孙楠保持重心垂直下降的效果较好,王子维则重心偏移距离较大,李丹和孙楠的准备时间较长,王子维则显略短,导致其下落触网准备不足。

[ 1 ] 刘兴,于容容.我国优秀女子蹦床运动员2周类空翻动作的关键技术环节研究[ J ].中国体育科技,2007,43(3):120-124.

[ 2 ] 钟明宝.世界优秀女子蹦床运动员的技术结构特征[ J ].天津体育学院学报,2003,18(3):66-68.

[ 3 ] 朱礼金.蹦床网上成套动作连接技术的运动学分析及诊断[ J ].山东体育学院学报,2011,27(4):65-69.

[ 4 ] 胡星刚.蹦床起跳技术的探讨[ J ].南京体育学院学报:自然科学版,2002,1(2):41-42,67.

[ 5 ] 陈峰.蹦床运动技术特点与诊断的探讨[ J ].福建体育科技,2011,30(3):26-27,35.

G838

A

1674-151X(2016)01-016-04

山西省体育局课题(编号:14yb101)。

董建国(1966 ~),研究员,体操国际级裁判。研究方向:运动训练学。

10.3969/j.issn.1674-151x.2016.01.008