上海开埠早期英租界土地交易、地价分布及其驱动力分析(1844—1853)*

牟振宇

上海开埠早期英租界土地交易、地价分布及其驱动力分析(1844—1853)*

牟振宇

上海开埠早期(1844—1853)英租界地价在白银40两—100两之间波动,而真正增长在1852年之后,外滩并非是地价的最先决定因素,码头、交通和高地对地价的影响更大。其次,该时段的土地交易,除了华洋首租外,还包括转租、割租和添租等多种形式,首租为城市化的开始,后者为城市化发展的表现。第三,该时段外国商行和洋商是土地交易的主体,其中占地20亩的大地产商以大洋行的大班或职员为主,而中小型洋行或普通洋商在租界城市化过程中的作用,同样不容小觑,特别是较晚来沪的洋商,直接向其他洋行租地,而非至界外向华人租地。他们对于地价提升、土地分割与产权转移的意义更大。

开埠;英租界;道契;土地交易;土地价格

作为最早开埠的口岸之一,上海在近代中国中的地位颇为重要,被视为“中国问题之启钥”。而关于开埠初期上海租界城区的起源与城市发展,最受学界重视,故研究成果颇为丰硕。老一辈学者最先从制度层面入手,对租界的起源、扩展以及相关章程等问题的历史细节已考究甚深*代表性研究:徐公肃、邱瑾璋《上海公共租界制度》,载《上海公共租界史稿》,上海人民出版社1980年版;[法]梅朋、傅立德《上海法租界史》,倪静兰译,上海译文出版社1983年版;George Lanning, Samuel Couling, The History of Shanghai, Shanghai: Kelly & Walsh, Limited, 1921.。而对于空间的关注,仅限于租界的几次空间扩张。二十世纪八十年代以来,学界已渐渐意识到,单纯将租界扩展等同于城区扩展,显然是有缺陷的,因为租界范围并不等同于建成区,于是选择了资料更易获取的道路作为复原城市空间的替代性指标,从租界道路的辟筑时间、筑路范围以及越界筑路的角度,分析租界形成与发展的空间过程*相关研究:朱梦华《上海租界的形成及其扩充》,载《上海地方史资料》(二),上海社会科学院出版社1983年版,第32—67页;郑祖安《近代上海都市的形成—1843年至1914年上海城市发展述略》,载王鹏程等《上海史研究》,学林出版社1984年版,第171—207页。。还有一些研究尝试从洋商筑路与填浜的关系中寻找上海城市化发展的基本规律*吴俊范:《从英美租界道路网的形成看近代上海城市空间的早期拓展》,《历史地理》第21辑,第131—140页;吴俊范:《从水乡到都市:近代上海城市道路系统演变与环境(1843—1949)》,复旦大学历史地理专业博士论文2008年;牟振宇:《从苇荻渔歌到东方巴黎:近代上海法租界城市化空间过程研究(1843—1930)》,上海书店出版社2012年版。。近年来,随着道契等资料的逐步公开,研究的空间尺度进一步深入到“地块”层面。陈琍最先利用道契资料复原了英租界洋商地产的空间分布及其扩展,并从道路形成、河浜的消亡以及建筑等角度,分析了开埠初期上海租界地区城乡演替的景观变迁*陈琍:《近代上海城乡景观变迁(1843—1863)》,复旦大学历史地理专业博士论文2010年;陈琍:《上海道契所保存的历史记忆——以〈上海道契〉英册1-300号道契为例》,《史林》2007年第2期。周振鹤、陈琍:《上海外滩地区历史景观研究(开篇)——近代繁华之前世(1843年前后)》,《文汇报·文汇学人》2015年4月24日。。罗婧在此基础上,利用上海道契、《上海市年鉴》及《行名录》等罕见资料,复原了1843—1869年间上海洋行的空间分布及其扩展、营业范围等,并利用GIS复原了开埠早期外滩的3D建筑景观*周振鹤、罗婧:《上海外滩地区历史景观研究(二篇)——城市景观之雏形(1845—1855)》,《文汇报·文汇学人》2015年4月24日,第21—22版;罗婧:《上海开埠初期英租界洋行分布及景观复原初探》,《历史地理》第27辑,上海人民出版社2013年,第239—260页;罗婧:《上海开埠初期租界地区洋行分布与景观变迁:1843—1869》,复旦大学历史地理专业博士论文,2013年。。这些前沿性研究在探讨上海开埠早期城市起源问题上具有里程碑性的学术意义。但由于道契的信息量颇巨,仍有不少继续深入的研究空间,无论是城乡演替视角的城市化研究,还是景观视角的洋行空间分布研究,均基于城市地理学或历史地理学的视角,对于经济视角的土地交易,特别是地价研究,虽有涉及,但关注不够。对上海史研究造诣颇深的周振鹤先生指出, “(道契的用处)很多。比如地价多少,不同的田地,不同的坟地,价格高低不一样,非常有用。但是挖掘这些材料工作量很大,没有人愿意去花这些笨功夫。我们的外滩地区复原也只是利用了其中很少一部分信息而已”*周振鹤:《用道契“拼”成的外滩地区原貌》,《文汇报·文汇学人》2015年4月24日。。 目前学界关于近代上海开埠早期的地价已产生了一些研究成果*相关研究有:马学强《通商开埠前后上海地价初探》,《档案与史学》1999年第3期;王少卿《晚清上海地价及其对早期城市化的影响》,《学术月刊》2009年第4期等。,但主要集中于时间序列的纵向趋势的论述,缺乏空间关注。虽然也有学者注意到地价的区域差异,但仍是基于街区或行政区等大区域的分析*杜恂诚:《晚清上海租界的地价表现》,《史林》2012年第2期。,高分辨率尺度的研究付之阙如。地理区位是导致地价差异的决定性因素,离开空间谈地价,显然不是全面理解地价的合理视角。由于陈琍和罗婧对于首次西人向华人租地进行了十分完美的复原和研究工作,故本文的研究重点在于道契的第二、三次及之后土地交易的统计分析,以及以往学界忽视的地价空间分析。本文结合其他文献,从洋商的角度入手进一步探讨影响土地交易和地价变化的驱动力因素,希望本文对上海开埠早期的城市形态研究有所助益。

一、 土地交易:首租、添租、割租与转租

根据《上海道契》每份道契正文关于每份地产首次交易的信息,为了区别第二、第三次及以后的土地交易,笔者将道契正文中第一次租地,称为首租。以有别于第二次、三次及以后的土地交易。从土地买卖双方来看,首租主要是洋商向华人租地,而之后的土地交易,一般在洋人之间进行。对于首租,陈琍和罗婧的研究已经做了非常完美的空间复原工作,主要根据1849和1855年英租界地图,复原了开埠初十年英租界洋商地产和洋行的空间分布,并得出了一些重要认识,概述如下:

从时空序列上看,外滩成为洋人租地的起点,这是由当时贸易特点决定的,不仅仅上海,“在各个口岸,外国侨民团体集中于前滩或沿江马路一带,装载的货物由此转卸到外国商行所在地段内的货栈”*John K. Fairbank, “The Creation of the Treaty System”, in Denis Twichett & John K. Fairbank, The Cambridge History of China, Volume 10: Later Ch’ing, 1800-1911, part I, London: Cambridge University Press, 1978, p.228.。1844—1852年洋商租地呈现从外滩由东而西由中心向边缘逐步扩展的空间过程,同时又具有明显的地域差异:首先,1844—1846年洋商租地主要位于外滩及租界的中北部地区,而1847—1852年洋商租地主要位于租界的西南地区,故总体呈现由北而南的发展趋势;其次,从租界由东而西扩展速度来看,位于租界中心的地区明显快于租界南北边缘地区,呈现由中心带动南北边缘似扇形逐步西移的特征;第三,租界由东而西发展,并非一次完成,而是经过了多次填补、插缝式租地,才逐步完成。即使外滩,1852年仍有一些华人地产。从地块形态上看,1844—1852年洋商地产面积普遍较大,总平均超10亩,不过,从时间序列上看呈现逐年减小的趋势,可作为了解当时地块形态的重要依据,但由于洋人每次租地很可能购自多个华人业主的地产,故每份道契的土地面积,不能武断地视为每块华人地产的面积,从空间过程来看,往往租界外围的地产面积普遍大于界内的,之后因分割转让,渐渐变小。但这个过程极为缓慢,受制于各种经济因素的影响。

表1 1844—1853年上海英租界洋商地产统计表

资料来源:蔡育天主编《上海道契》第1卷,上海古籍出版社2005年版,第1—154页。

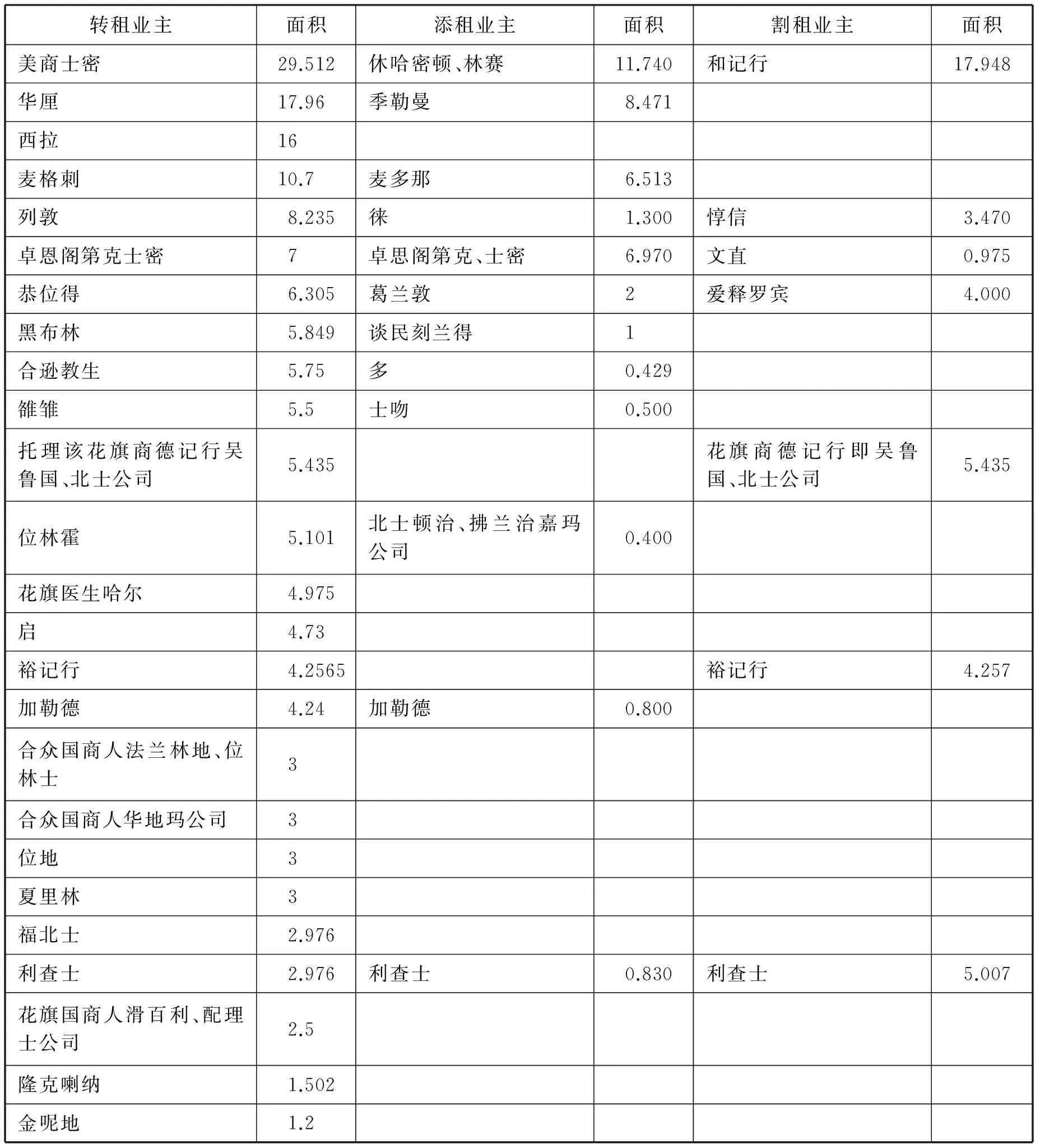

由于《上海道契》每份道契附录中,还记载了每份地产土地交易的信息,这为我们了解首租之后的土地交易状况提供了条件。单纯从形式上看,上海开埠早期英租界的土地交易,不外三种:添租、割租与转租。添租,即在第一次购地的基础上,继续从周边的华人业主或洋人业主购地。添租一般发生在洋商首次租地之后;割租,即将土地分割出售,一般发生在土地开发之时,而转租,即将整块土地转售他人,转租一般意味着地价上涨了。但也不绝对,特别是在开埠早期,发生添租、转租与割租的原因各异。无论如何,土地分割与产权转移均与城乡土地利用转换存在着千丝万缕的关系。笔者将每份道契关于土地分割与产权转移的记录,按照“添租”、“转租”和“割租”,分别予以重新统计,并运用GIS分别绘制分布图(图1、图2和图4)。

(一) 添租

1845—1852年仅有14份地产添租,总添租面积20.89亩,平均每次添租1.49亩。添租发生的原因,首先与第一次租地面积大小存在一定的关系。1847年以前,每份道契的面积均在十亩以上,故发生添租的机会不多,仅有两份添租,而1847年及以后,每份道契面积明显减少,故发生添租的几率也大为提高,由此不难理解添租主要发生在1847年及其后,如图3所示。

最常见的添租方式是向原业主添租,比如第1号道契,“1845年4月,向原业主添租0.8分”*蔡育天主编:《上海道契》第1卷,上海古籍出版社2005年版,第1页。,第2号道契,“1847年向原业主添租0.65亩”*《上海道契》第1卷,第3页。。除此之外,还有向相邻地界的其他业主添租的,比如第18号27分地,“道光二十七年三月二十二日,由英商功敦将所租第三十分地内划出1.742亩,转租与该英商(18号27分地)”*《上海道契》第1卷,第29页。。还有,自家地产的一契添入另一契,如第20号32分地,“咸丰元年十二月十二日该商打喇士将另租第64分地基内划出2.691亩,转入原租第32分地添用”*《上海道契》第1卷,第33页。,从图上看,64分地和31分地相邻。第21号61分地,则是将一契的余地悉数添入另一契,“道光三十年六月十五日,由英人将原租第62分地基剩余5.5亩全数转与该契”*《上海道契》第1卷,第35页。。

图1 1845—1852年英租界“添租”分布图*本文绘制的所有地图,均采用1855年英租界地图为底图。1855年英租界地图,即Ground plan of the Foreign Settlement at Shanghai — North of the Yang Kang Pang Canal(1855), from a survey by Mr. F. B. Youel R. N. 存英国国家档案馆,档号FO925,File2299。亦见“Virtual Shanghai”, http://www.virtualshanghai.net/Maps/Source?ID=30[2015-08-25]。

图2 1845—1852年英租界“割租”分布图

图3 1845—1852年英租界“添租”、“割租”、“转租”变化趋向图

大部分地产添租为一次,当然也有多次的,比如第33号14分地,原地仅有2.13亩,向原业主进行了多次添租:道光二十六年十二月初四添租0.433亩,付押洋银100元;二十七年三月二十八日又添租0.7亩,洋银150元;同日又添租1.5亩,押银洋150元,六月初四,添租0.434亩,洋银80元;二十九年六月二十八日,又向原业主添租0.5亩,洋银100元;三十年十月二十七,向原业户添租2.85亩,洋银285元*《上海道契》第1卷,第56页。。可知,该业主1846—1850年间前后六次添租,共得土地6.417亩,加上原地产共8.547亩。此外,而第64号乙字第22分地也发生连续添租,“道光二十九年十月初一……添租二亩,当付押租洋钱二百四十元……道光三十年十一月二十八日,……向原业主添租叁亩叁分,当付押租并加给高地树木搬坟费等,共钱柒百五十千文”*《上海道契》第1卷,第111页。。

添租的原因尚不清晰,但添租的价格或可说明一些问题。将添租地价和原租地价对比可知:在添租地产中仅有11份记载了添租价格,其中添租价格高于原地价的仅有4份,尚不足一半,而低于原地价有5份,还有一份与原地价相等,另一份地产未记载原地价。这说明,添租的价格偏低,可能是洋商添租的一个重要原因。而添租价与原地价差别最大的是第1号道契,原租每亩是79.21两,但添租的则高达327.85两,之所以如此高,是因为添租的是“高地八分”,正如前文所言,租地内有高地者通常要额外加钱,一般按照每尺50 000文(34.6两)的价格计算。若去除高地因素,估计添租价格与原地价不会相差如此之巨。

从空间分布(图1)上看,添租的空间分布与洋商首租的空间过程基本同步。从时间上看,在1847年发生添租的地产最多,有5份,几乎占总数的一半,而也就在这一年,租界界线内的主要地产已被抢购一空,因此促使原业主添加周边地块,或向更远的地区租地。从地域差异来看,在外滩添租的地产有3份,在今四川中路与河南中路(即最初的界路)之间有9份,界路以西有三块,这说明添租主要位于在界中。之所以位于界中,也许是因为界中的地价低于外滩,而且交通方面亦有四大出浦大道,可直通码头,故成为洋商眼中既划算又颇具升值潜力的添租地区。

(二) 割租

所谓割租,即土地分割出售,也是土地产权转移的重要方式。开埠早期,因洋商首次租地的地产面积较大,发生割租的几率要远超过添租。可知,1844—1853年共发生割租47次,割租的总面积达127.824亩。从时间序列来看,割租自1845年即已开始,但高峰期主要出现在1847年,在1847年之前分割出租的地产,仅有6份地产,而1847分割转租数达到17份,约占总数的三分之一强,如图3所示。这说明割租主要发生在1847年及其之后。若对比添租与割租,不难发现二者变化趋势却如此吻合。

首先,从割租时间上看,有些地产割租发生在添租之后。比如第11号35分地,“二十六年五月二十五日,该英商公平行向原业主邢赵氏添租地基一址,量计贰亩伍分壹厘;二十六年十二月十一日,由该英商公平行将所原租第三十五分地基内划出陆亩伍分捌厘贰毫转与英商祥胜行;二十七年三月十七日由该英商公平行将所租原第三十五分地基内划出捌分柒厘壹毫,转与英商义记行租用;二十七年三月十七日,由英商义记行公司将所原租地基内划出玖分贰厘贰毫转租与该英商公平行;三十年三月二十二日由该商公平行玻士德公司将所原租第三十五分地基内剩余柒亩捌分贰厘壹毫全数转与英商公平行薛士施渥租用”*《上海道契》第1卷,第16—17页。。由此可见,此地契经过两次添租,两次割租,添租为先,割租在后。不过添租地产的毕竟为少数,并非所有地产均出现先添租后割租的现象。

笔者注意到,割租与首租面积并无直接关系,并非面积大者一定先割租。比如1844年洋人永租的前7号地产,每块地产面积均超过15亩,但在1853年之前仅有2块地产发生了分割。最早分割的是第7号道契,在租地后第6年,即1850年,才从原地产中划租出0.429亩转与其他洋商,而第4号道契,则在9年后,即1853年才进行分割。相反,最初割租的地产为第9号道契,原地产面积却不大,仅4.8亩。这说明面积大小并非地产是否割租的重要因素。

其次,从割租面积看,每次割租的面积普遍较小。1845—1853年割租的47份道契127.82亩土地,平均每次为2.71亩。其中划割十亩以上的仅有2份,第4号道契划割面积最大,13.46亩,该地产在1853年直接被分割为二——四分之一和四分之三,全部转租,原地产不存。而另一份划割超过10亩的地产,为47号道契,在1849年划割10.07亩转租,而该地产原面积亦大,23.20亩。其余划割在4—6亩之间的有9份,1—4亩之间有23份,1亩以下有13份。这说明划租的面积普遍偏小,割租后并不影响原地产的使用价值。

从空间分布(图2)上看,发生分割转租的地产主要位于1845年划定的租界范围内。从图4可知,割租分布最密集的地区,位于界路以东至外滩、南北各至两条东西出浦大道(北京路与今汉口路)之间的地区。这些地区,也都是大洋行密集的地区,比如怡和、义记、仁记、李百里、琼记、旗昌等洋行,也是当时的地产大户,因此将地产分割转租,从中营利,亦不难理解。比如外滩的第17号5分地,该地产在道光二十五年五月间由花旗国商人吴鲁国北士公司向中国业主姚恒源等永租10.87亩土地。吴鲁国,即世人皆知的美国旗昌洋行代表吴利国(Henry G. Wolcott),1844年到上海,不久向美国公使自荐出任美国驻沪领事*吴成平主编:《上海名人辞典》,上海辞书出版社2001年版,第194页。。该洋行就在租地不久后即进行割租:道光二十五年五月二十七日,划出5.435亩,转与英商裕记租用。咸丰二年(1852),该洋行将所租剩余土地5.435亩转与英商达赖士租用。达赖士,也写作打喇士,为怡和洋行的大班。

笔者将1844—1853年割租者统计发现,发生割租的地产多为当时的大洋行或其职员所有,比如华记行(4份),阿得尔奄巽-刻勒士得福奄巽公司(4份)、义记行(3份),公平行(3份)、璞兰金-罗孙公司(3份)、融合行(2份),波文行(2份),花旗商德记行(1份),麦金西兄弟公司(1份)、托马士李百里公司(1份),裕记行(1份)等洋行,属于私人业主的比如打喇士(2份),属于宝顺行,娑尔(Saul,4份),属于森和洋行(Wolcott, bates & Co)等。至于割租的承租者,有相当一部分也是发生割租地产的产业主,比如裕记行(3份),波文行(2份)、公平行(2份)、华记行(2份)、阿得尔奄巽-刻勒士得福奄巽公司(2份)等。有一些为新来沪的洋行,比如四美京公司、裕盛璞拉、黑尔克理严士公司、祥胜行即酉北逊,法兰西国人公生号即查记士阿罗你等洋行,以及赐陀尔安、托尔布尼等洋商。洋商之间的割租与承租,用于商业目的的可能性显然更大。

笔者发现,承租者除了商人还有其他的身份,比如第50号77分地:道光二十七年三月二十八日将第77分地地基内划出1.181亩,转与修筑公路会议租用*《上海道契》第1卷,第83页。。划出的土地用于筑路。第21号61分地契:同治元年二月,划出第61分地2.176亩,转与仁济医院租用,则用于建造医院*《上海道契》第1卷,第35—36页。。还有一些比如承租31分65号道契割租的英民格医生,以及承租32分20号道契割租的花旗医生哈尔,购地目的不祥,但也有纯地产交易的可能。

(三) 转租

土地转租是土地产权转移最重要的方式之一,也是土地市场的晴雨表。与割租不同,转租是将整块土地转与其他洋商。据笔者统计,1845—1853年共发生59次转租,略多于割租,而面积有383亩土地,为割租的3倍多。其变化趋势如图5所示,开埠前十年,发生转租主要在1847年之后,至1850年稳步增长,到1852年达到高峰。如果与添租和割租对比,可见转租的高峰期略晚于前两者。

图4 1845—1852年英租界“转租”分布图

从空间分布(图4)来看,发生转租的范围较广,既有在1845年租界范围内,亦有在1849年第一次扩界的范围内。其中位于今河南中路和四川中路的界中地区,发生转租的机遇更大。外滩码头区,土地开发潜力最大,发生转租的次数却较少,仅有今南京路附近发生过转租,且时间较晚,在1850年之后。究其原因,在地价上涨并不明显的情况下,洋商并不愿意将地理区位最优的外滩转租给他人;至于界西地区,由于基础设施尚未配置,且地价较低,对于买卖双方均无利可图。洋商之所以看中界中地区,因为无论是基础设施,还是地理区位,以及地价,均适中,购地者可较快开发,而售地者从增值地价中亦可获益。

笔者对转租者进行统计,发生转租的土地买卖双方仍以洋商为主,其中转租者有42位,均为洋行或洋商。承租者43位,除了英国医生格之外,亦均为洋商或洋行。从其国籍来看,以英美商为主,而相比于割租,转租的美商明显增多。同时发生割租和转租的的英商,有华记行、公平行、阿得尔奄巽-刻勒士得福奄巽公司、娑尔、打喇士、托玛士、李百里公司、融和行等,其中麦金西兄弟公司(Mackenzie Brothers & Co.)转租最多,有6份,另有3份为查利士麦金西,亦为该公司的大班之一。宝顺洋行大班皮尔,在割租时未见其名,但在转租的道契里发现了两份。在转租的地产主中美商的势力不容小觑,其中有美商士密(3份)、花旗医生哈尔、花旗国商人滑百利、配理士公司、商人华地玛公司、花旗商德记行吴鲁国、北土公司等。美商之所以增多,“1849年6月航海法的废除,使美国船只可以直接把货物运到英国,或者在英国各殖民地之间运货”*John K. Fairbank, “The Creation of the Treaty System”, in Denis Twichett & John K. Fairbank, The Cambridge History of China, Volume 10: Later Ch’ing, 1800-1911, part I, London: Cambridge University Press, 1978, p.228.,因此1850年以后,美国来沪的船只明显增多。此外,发生转租的还有不少洋商,比如英商位立孙(Wilson, C.,为森和洋行Wolcott, Bates & Co.职员)、功敦、加勒德、位地、雒颉、黑布林、位林霍、华厘、卓恩阁第克士密、合逊教生、启、恭位得、娑尔、麦格刺等。

以上主要从时间和空间两序列入手,对土地交易,土地分割与产权转移的三种形式—添租、割租和转租,分别进行了统计分析,初步得出两点认识:时间序列上,添租与割租在先,高峰期均在1847年,而转租在后,高峰期在1852年;空间序列上,位于今河南中路和四川中路的界中地区,为发生土地分割和土地产权转移的密集区。

二、 地价状况及其空间分布

地价是土地交易中最重要的内容,但在《上海道契》中仅有首租记载了土地交易的价格。英册道契第1—60号中的地价,包括押租钱和年租钱两部分,而孰轻孰重则随人意。在1844年最早租地的前7号道契中,其中第1和7号押重租轻,分别为押每亩99 880文/租3 574文,押50 000文/租2 500,而2—6号道契为对押对租,押租均为每亩7 058文。由于年租不一,很难比较价格之高下。1845年《上海土地章程》为此做了统一调整,即“押重租轻”,年租统一为每年1500文,缴与中国政府。1—60号道契,在换立新契时,按照“减年租壹千增重押拾千之例,加入押租数内”,对重新进行了换算,以第1号道契为例:

……由该英商颠地兰士禄酌分原业户奚尚德等押租钱每亩九十九千八百八十零文,共壹千三百零八百四十七千文,付年租每亩每年叁千五百七十四零文,应将遵照定议,减作每亩每年壹千伍百文,以其余贰千零七拾壹文,按照减年租壹千增重押拾千之例,加入押租数内,计增贰百七拾壹千五百九拾文,并将原数共计壹千五百七拾九千四百三拾文,嗣后永定轻租,每亩每年壹千伍百文,共计拾九千六百四十文务应先给,每到年底,预付次年之租,交入银号。*《上海道契》第1卷,第1页。

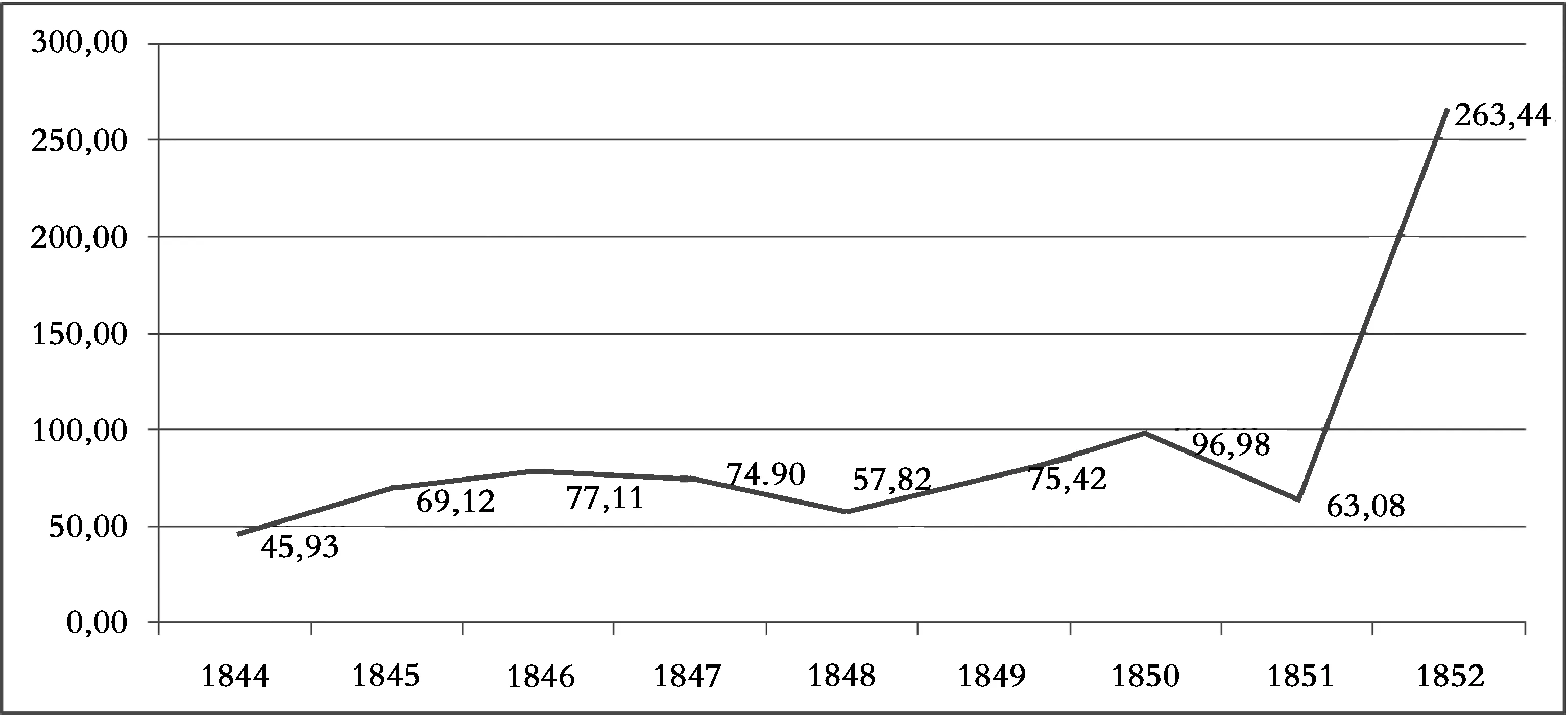

因年租均为1500亩,押租钱可视为地价,如1号道契的地价即为1579430文。但道契中使用的货币单位为文钱,若换算为银两,便于与之后的地价进行比较。按照道契第67号82分地的记载,70725文合银49两8钱,即,1银两折合约1445文钱,故1号道契的亩价折算过程:1579430(文)÷13.8(亩)=114451.449文/亩,114451.449(文)÷1445(文)=79.21两/亩。故1号道契的亩价为79.21两/亩。其他道契的地价按照同样的方法换算,可得出该时段地价的年均价,制成图5。由此可知,1844—1851年地价基本在40—100两之间浮动,除了1848和1851年略有下降外,总体呈缓慢增长趋势。而真正增长在1852年,亩价超过250两。不过,仅凭年均地价,只能从时间序列上了解地价变动的总体趋势。实际上,地价具有鲜明的地域差异性,同一时间不同区位的地价差异颇大,故复原地价的地域差异,乃是了解地价变动的关键。笔者根据1849年英租界地图,将道契定位在地图上,得出地价空间分布图(图6)。

(一) 1844—1847年地价分布

由图6可知,1844年洋人主要在外滩租地,地价最高者为第1号道契,79.21两/亩,最低者则是稍稍远离外滩的第2号道契,为34.6两/亩。但总体变化不大,特别是外滩,有四块土地的地价在40—45两/亩之间,故当时人称“黄埔滩之地售与外商,其价较平日为贵,然每亩只制钱三四十千,至多五六十千而已”*胡祥翰:《上海小志》,上海古籍出版社1989年版,第1页。。究其原因,外滩尚未开发,“洋人初到此间,无一码头可卸船货,各船均抛锚于本江,货由小船驳岸”*徐润:《徐愚斋自叙年谱上海杂记》,《近代中国史料丛刊续编》第五十辑(491),文海出版社1966年版,第284页。。

图5 1844—1851年英租界平均亩价(两)变动趋势图

然至1845年,地价增加较快,其中涨幅最高者仍在外滩,为第9号道契,153.319两/亩。而距离此契不远的另外两块地产,也超过79两/亩。这说明外滩附近的地价较去年已有大幅上涨。究其原因,该年英商已开始在外滩建造了码头,“租界前岸太浅,虽小船亦不可近,故各行自筑码头出滩,各如其名,如怡和码头是也”*徐润:《徐愚斋自叙年谱上海杂记》,第284页。。第9号道契地产,正是李百里洋行购买用作建造码头之地。与码头相近,且有路可通的其他地产,比如位于今南京东路第23号道契和第12号道契,有路直通怡和码头,其地价亦高,超过了79两,与外滩的地价相差无多,甚至高于位于外滩的第17号地块,60.92两/亩。这说明在当时,距离外滩的远近并不是地价的唯一决定性因素,还有距离外滩最远的22号道契,地价甚至高于距离外滩并不远的第13号道契。

1846年洋人租地主要位于四条出浦大路之间,特别是今北京路和汉口路之间,其地价亦明显高于其他,比如位于今南京东路的第37和25号道契,地价超过80两/亩。而稍远者地产的地价则在50—58两/亩之间。之所以集中在这一区域,是因为1846年新成立“道路码头委员会”,除兴建了四座位于外滩苏州河口、今南京东路、九江路和福州路的码头,还在原来土路的基础上,修筑了四条“通江大路”,即在海关之北(今汉口路)、在旧劳勃渥克(译音)上(Upon Old Rope Walk)(今福州路)、在四段地之南(South of Four-lot Ground)(今广东路)和在领事馆之南(今北京路)*徐公肃、丘瑾璋:《上海公共租界制度》,载《上海公共租界史稿》,上海人民出版社1980年版,第45页。。这些基础设施成为影响地价的重要因素。

1846年地价最高的是位于外滩的第33道契,地价为300.88两/亩, 1844—1848年五年内最高。不过,笔者注意到,地价之所以如此高,除了因靠近外滩外,另一重要原因在于该地有“高地”,在道契中常见这样一句话“另付加给高地,全宽五尺,每亩每尺押租钱五拾千,共五伯七十五千文”,而实际上,每亩的押租钱仅为184 782文,折银127.88两。“高地”为其地价增高了一倍有余。而紧挨洋泾浜的第26号道契地产,利用洋泾浜直通黄浦江的交通优势,地价提升至135.94两/亩。奇怪的是,同样位于外滩的第29号道契,为公益行地产,也建了码头,但地价却不高,仅69.2两/亩。

图6 1844—1852年英租界道契及地价空间分布图

1847年地价涨幅最高的地区位于第四出江大道与洋泾浜之间,这里因传教士麦都思最先在这里租地而被世人称之为“麦家圈”。这里的地价在1844年尚不足40两/亩,但三年后,已增至84.13两/亩,其南面有2块地产超过80两/亩,而其西侧的第47号道契,地价为77.91两/亩。至于该年内租界的西北或溢出了租界最初边界线的地产,因远离外滩,价格略低,其中最低为43号道契,48.44两/亩,而后来用作跑马场的第62号道契,地价为57.62两/亩。值得注意的是,位于租界内地价最高的并非位于外滩的55号道契(83.73两/亩),而是靠近第5号道契的58号道契,达145.99两。这里靠近怡和洋行码头,又有第一出江大道,故成为地价增长最快的地区。

(二) 1848—1852年地价分布

单从颁发的英册道契数量来看,1848—1853年这四年土地成交量并不大:其中1848年有4份道契(第63—66号道契),1849年有5份道契(67—70号道契和83号道契),1850年有3份(第71—73号道契),1851年有11份(第74—82号和第86号道契),1852年有12份道契。这五年的分布如图6所示。由此可见,1848—1850年租地主要位于界内,面积较小,地价变化不大,其中地价最高的是1850年洋人永租的靠近外滩的第13分地71号道契,135.14两/亩,地价最低的是1848年洋人永租的靠近麦家圈的第66号道契,地价仅为27.52两/亩。

值得注意的是,1851和1852年的地价前后差异甚大,1852年平均地价266.44两/亩,为1851年63.08两/亩的4.22倍。1851年地价地价最高的是19号19c分地,118.57两/亩,而1852年地价最高的是第93号99分地,678.29两/亩*唯一可惜的是在1855年地图(Ground plan of the foreign settlement at Shanghai)中并未找到99分地。据道契记载,该地块“东至华民地,西至华民地,南至大路,北至大路”,大致可推断该地位于当时租界的西郊,但根据西郊其他地块的地价大致在50—100两之间,如此高不太可能,但不知原因何在,抑或将总价错抄成亩价?,后者为前者的5.72倍。更令人不解的是,这两年的租地分布均位于当时租界的西南部,但前后两年的地价差异却如此之大。比如同在洋泾浜岸边且相邻的两块地产,1852年(102分地)189.48两/亩,比1851年(19c分地)118.57亩/两,增长1.6倍;同样,均位于当时租界最西郊且相邻的两块地产,1852年(103分地)77.76两/亩*该地块的道契中地价处有改动的痕迹,“每亩”两字下有“共”字,但从笔迹来看“共”下已盖住了两个字,其中左边盖住的字尚可辨出为“玖”,若连贯起来为“每亩共钱壹千贰百玖拾肆千贰百五拾文”,若为亩价,等于白银895.67两。但从该地块的位置来看,该地位于当时租界的最西面,周围地价均在50—100两之间,相差如此悬殊,值得怀疑。笔者认为此地价应该为总价,笔者查其他道契的地价处,“每亩”后均无“共”字,唯有此道契有,故以总价较为合理,计算亩价为77.76两/亩,亦与周边地价相差不多。,比1851年(91分地)51.9两/亩,增长1.5倍。这说明1852年地价上涨是十分普遍的。而1852年地价最高者,仍在外滩,第15分地,地价突破500两/亩,为512.11两/亩,比临近地产第14分地1846年的173.01两/亩,增长2.96倍。

三、 驱动力分析

上海租界土地交易的增多和地价的上涨,首先受益于开埠初期上海贸易地位的迅速提升。1843年上海成为五个开埠口岸之一,并凭借其优越的交通和地理区位(海运和河运的中心枢纽)、富饶的江浙腹地(最大两宗商品茶、丝产地)和善于对外经商的社会风气,在短短十年时间里,发展迅猛。至1850年,取代广州一跃成为中国最大的进口口岸,最大的转运口岸和消费口岸*上海社会科学院经济研究所、上海国际贸易学会学术委员会编:《上海对外贸易(1840—1949)》上册,上海社会科学院出版社1989年版,第43页。。 1844年进出上海的外国轮船为88艘17268吨, 1849年上升到160艘96600吨,增长5.59倍*丁日初主编:《上海近代经济史》第1卷,上海人民出版社1994年版,第100页。。1844年广州进口数是上海的三倍,1855年上海的进口额反超广州一倍以上*陈正书:《晚清经济》,熊月之主编《上海通史》第4卷,上海人民出版社1999年版,第13页。。上海 “在迅速发展成为一个鸦片集散基地的同时,还发展成为合法贸易的最重要中心。到了1850年,吴淞-上海地区已经成为鸦片业务的中心,它的重要性已胜过其他各站”*勒费窝:《怡和洋行:1842—1895年在华活动概述》,陈曾年、乐嘉书译,上海社会科学院出版社1986年版,第10页。。上海地位的提升,对贸易“起了一个很大的刺激作用”*马士:《中华帝国对外关系史》第1卷,商务印书馆1963年版,第389页。,特别是吸引了不少从东印度公司垄断桎梏中解放出来英国商人、美国商人、港脚人和其他来自英属印度人,这可以从1843—1851年来沪日益增长的洋商数量中得以体现。

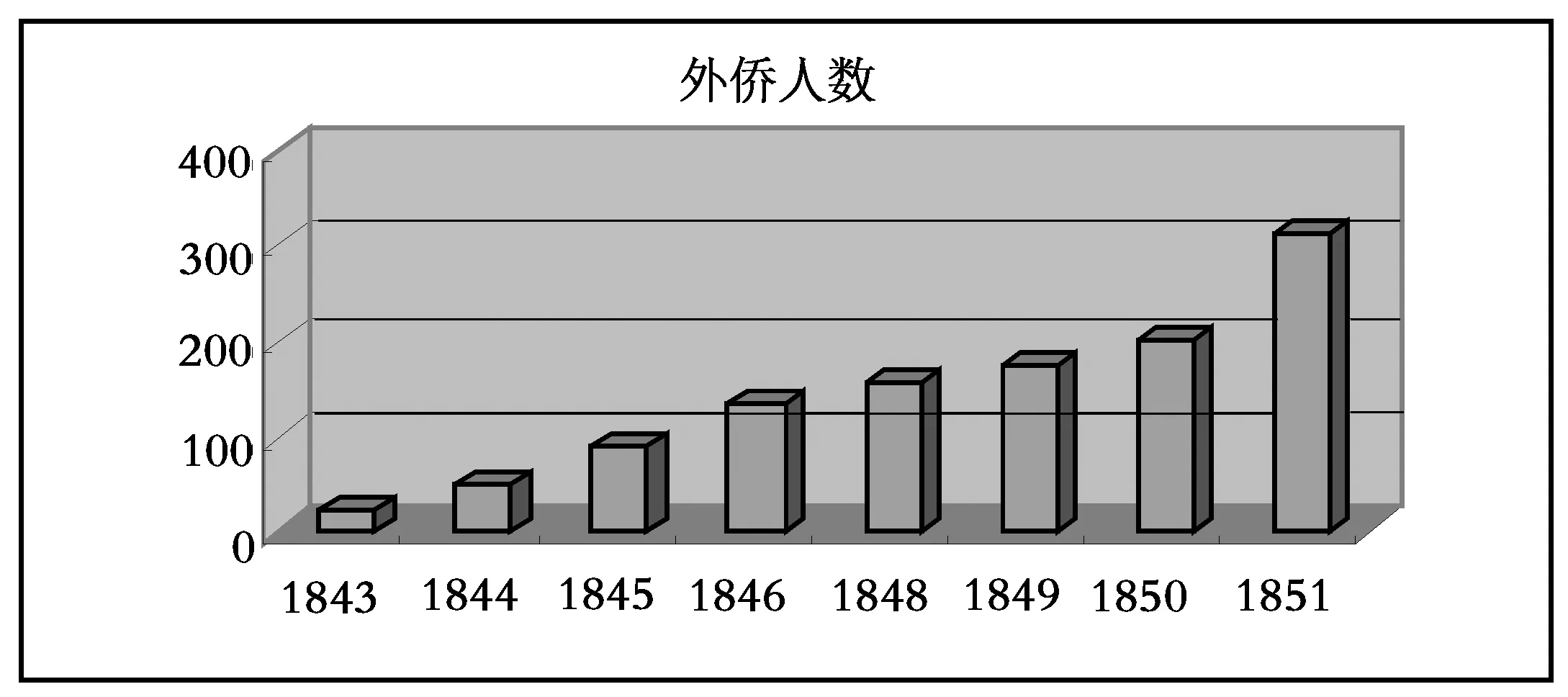

1843年底,包括领事馆人员和传教士在内共有25个英国侨民*Lanning & Couling,The History of Shanghai, Shanghai: Kelly & Walsh, Limited, 1921, p.282.,1844年,外侨人口增至50人,1845年增至90人*徐公肃、丘瑾璋:《上海公共租界制度》,第317—318页。。1846年8月,英国侨民有87人,其中10人家属未计入内,美国侨民17人,3人家属未计,还有帕西人和伊斯兰人各2人*Chinese Repository, Vol. XVI, 1847,pp.412-413.。故1846年总人数不少于134人。1848年,外侨人口继续上涨,增至159人(包括7位女性)。1849年,外侨人口达175人。即在此年外侨开始陆续地迁入租界居住*Hawks, Francis Lister, A Short History of Shanghai: being an account of the growth and development of the international settlement, Kelly & Walsh limited, 1928, p.13.。1850年外侨人口继续上涨。《北华捷报》在1850年8月3日刊登的上海外侨居民名单,共157人,不包括20人的家属,以及暂时离沪的5人*List of foreign residents in Shanghai, 1850. The North-CHINA HERALD. 3rd August, 1850,第一版。。 1851年《北华捷报》再次刊登在沪外侨居民名录,有238人,不包括37家的成员*List of foreign residents in Shanghai, 1851. The North-CHINA HERALD. 2nd August, 1851,第四版。。不难看出,1843—1851年外侨人数呈逐年上升趋势(图7)。开埠早期在华洋分居的情况下,外侨人数的增加以及对土地的实际需求是导致上海租界地价上涨和城市化的最主要驱动力。

图7 1843—1851年英租界外侨人数增长图

来沪外侨多为中青年单身男性商人,在各个洋行从事商业或代理业务,这也是一个重要因素。早期来沪的外侨。最早来沪的几批洋行,大多数是从广州分设而来。比如1843年11月,紧随英国领事巴富尔来沪的有怡和洋行、宝顺洋行、仁记洋行、义记洋行等*上海社会科学院经济研究所编:《上海对外贸易(1840—1949)》上册,上海社会科学院出版社1989年版,第43页。。随后沙逊、祥泰(Rathbones Worthington & Co.)等洋行相继在上海设行。到1847年,“上海租界内已经开设起24家进出口洋行(包括3家美国洋行),5家洋商店铺,1家旅馆和俱乐部了”*Return of Trade at the Ports of Canton Amoy & Shanghai for the year 1848, p.46,1848年3月10日英国领事阿礼国致香港总督德庇时报告。。1850年,洋行倍增,洋行或机构有59家,其中宗教机构6所,洋行46家,还有1家银行(丽如银行Oriental Bank)。1852年,上海洋行数量不详,《上海对外贸易》认为只有41户,其中英商洋行27户。从属于英帝国的帕栖洋行8户,一般是经营鸦片进口的中小洋行*《上海对外贸易(1840—1949)》上册,第68页。。

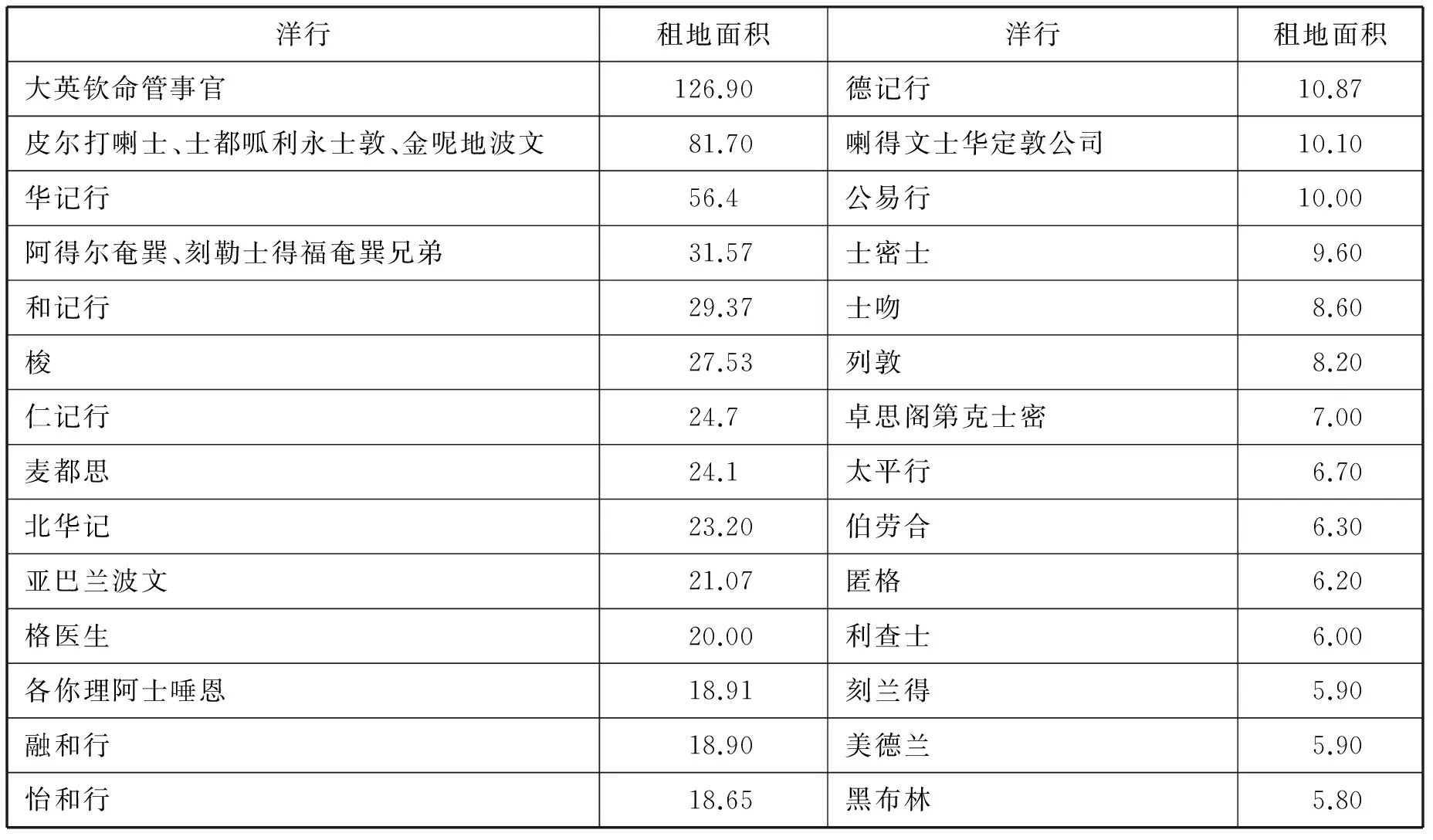

根据对1844—1852年颁发的1—98号道契的统计(表2),遗失缺漏者不计,在英租界内仅有68个洋商/行有地产,占1851年外侨总数的五分之一。他们总租有977.48亩土地。其中20亩以上的地产有11户,494.24亩,占总面积的50.56%;10—20亩的地产有26户,366.85亩,占总面积的37.5%,两者相加,10亩以上的地产占总面积的88.06%。或言之,租界88%以上的土地被36个洋商/行垄断,以1851年为例,外侨已超三百,也就是说十分之一的洋商/行占88%的土地。若将同一洋行各个职员的地产合并,其比例更加惊人,超过20亩的洋商/行仅有15家,共626.79亩,占总面积的64.12%。

表2 1844—1853年洋人租地汇总表 (单位:亩)

续表

资料来源:《上海道契》第1卷,上海古籍出版社2005年版,第1—154页。

注:统计范围为1844—1852年颁发每份英册道契中首次租地的面积。

由表2可知,超过20亩的洋商/行,共11家。其中占地最大的是大英钦命管官,即英国领事馆购买用于建造领事馆大楼的土地。以洋行名义购买超过20亩的,仅有三家:华记行、和记行和仁记行。华记行,道契又写作北华记,或单拿公司,租地远超过其他洋行,有79.6亩土地。该公司在这十年间还进行多次添租、转租和割租,共有130.09亩土地,是开埠前十年英租界最大的地产主。“阿得尔奄巽、刻勒士得福奄巽兄弟”,是仅次于华记行的第二大地产主,除了向华人购置30余亩土地外,亦多次添、转和割租,共涉及69.95亩土地。他们甚至在《北华捷报》刊登地产销售广告:

资产租售

第40、43和77号地块以及建筑在地块之上的两间小屋为Messrs A. & C. Empson所有,此三处地块位于领事馆稍西,可租可售,条款宽松。根据需要,租售个别或部分地块均可。请洽。

Robert Powell Saul

上海,一八五〇年八月三日*《北华捷报》1850年8月3日,转引自罗婧《上海开埠初期租界地区洋行分布与景观变迁:1843—1869》,复旦大学历史地理专业博士论文2013年,第41页。

据罗婧考证,“Messrs A. & C. Empson”即为阿得尔奄巽、刻勒士得福奄巽兄弟*罗婧:《上海开埠初期租界地区洋行分布与景观变迁:1843—1869》,第41页。。虽然二人史迹无考,但从其活动判断,应是较早从事土地买卖的地产商。祥泰洋行(Rathbone, Worthington & Co.)的大班满吉利Monceiff T.也是当时名副其实的地产大户,多次共购置27.7亩土地。宝顺洋行大班皮尔和怡和行大班打喇士,除了各自购买了超17亩的地产外,还与“士都呱、利永士敦、金呢地、波文”等人购置了第80分地,共81.7亩土地,故成为超20亩的地产大户。而且,打喇士先后多次添租、割租和转租,共涉及33.89亩土地。传教士麦都思和英国格医生,则是唯一非商的2个超20亩地产业主。麦都思(Rev Dr Medhurst)是较早来沪的传教士之一,先后租的多块土地,共计24.1亩。他在61分地十余亩地产上开设仁济医院,创办墨海书局,传播西学成就显著,该地获誉“麦家圈”。英国格医生(Kirk, Dr. T.),据罗婧考证,1854年《上海年鉴》和1856年行名录署“长脚医生”之名*罗婧:《上海开埠初期租界地区洋行分布与景观变迁:1843—1869》,第45页。。道契载,道光二十五年(1845)十二月间,英商英人格医生向石炳荣等购置23号65分地,共20亩土地,道光二十七年(1847)正月十八日,添租英人利查士第73分地割出的1.169亩土地。该地用途不详,至咸丰七年(1857)九月初六日,格医生将全部的21.169亩土地转与“者西法波郎得”租用,这说明他虽为医生,实际上扮演了一个地产商的角色。

面积在10—20亩的地产,共26家,若去除皮尔、打喇士,只有24家。其中洋行有英商融和行、怡和行、义记行、名利行,广隆行、公平行、裕记行、公易行、祥泰行,美商旗昌行和德记行等。他们既经营航运,也兼营金融、保险以及各种代理业务,如怡和、宝顺,美国的旗昌、琼记等,操纵着上海的金融市场。不仅商业汇款,甚至英国的政府汇款均仰仗这些大洋行。最早的一家英国银行,即丽如银行,在五十年代初,其汇兑生意尚不及旗昌洋行买卖外汇柜台所做的生意*杜恂诚:《上海开埠初期的外国金融机构》,《银行家》2002年第11期。。除以上业务,这些洋行还有一个重要资金来源:贩卖走私鸦片。当时怡和行、旗昌行、广隆行、太平行等均在吴淞外拥有百吨以上的鸦片趸船*《北华捷报》1850年10月10日。。日益扩大的鸦片贸易,为在沪的各洋行积累了丰厚的资金,“鸦片贸易在一个不稳定的经济环境中的生存与发展已经为各在华商号,提供了必需的资金储备,促进了对外贸易,刺激了交通条件的改善,并且可能已经使它们获得了一笔可以投资于世界市场的剩余资金”*《怡和洋行:1842—1895年在华活动概述》,第18页。。 但在开埠前十年,这些实力不凡的洋行并未将眼光放在尚不成气候的房地产市场上。“像怡和洋行这种性质的商号,在整个十九世纪中期将重点放在鸦片投资、运输和销售上面,这是由在华贸易的客观环境所决定的。”*《怡和洋行:1842—1895年在华活动概述》,第5页。由此不难理解,这些洋行在第一次购地后,再无兴趣继续购地。有些洋行,比如长利行、沙逊行,租地尚不足10亩。相反,将土地转租或割租的洋行,却不在少数。

租地在10—20亩的地产,除以上洋行外,其余大部分为英美洋行的大班或职员:婆尔(森和行大班)、滇地蘭士俸禄(宝顺行) 、安达生瓦生(丰茂行)、位利孙(Wilson, C.,森和行)、胡巴*“Hooper,J.”,1854年《上海年鉴》写为“合巴”,转引自罗婧《上海开埠初期租界地区洋行分布与景观变迁:1843—1869》,第68页。(Hooper, J.,美国士密士洋行J. M. Smith & Co.)、功敦(Crampton, W?旗昌行)、查理士麦金西(名利行大班) 。尚有4位英商,史料无考:各你理阿士唾恩(Corirelius Thorne)、黍位得、加勒得、呢格道(G. G. Nicol)。另一位英人洛颉,陈琍根据音译猜测为William Lockhart*陈琍:《近代上海城乡景观变迁(1843—1863)》,第225页。。中文又译作雒魏林,英国伦敦会传教士,1843年12月抵沪,为青浦教案的三个传教士之一。雒魏林在医学方面成就颇高,亦对上海的卫生事业有一定贡献。

为了进一步了解10亩以上地产主对于地价的推动作用,笔者将超10亩地产的土地交易情况统计,如表3所示。由此可知:1,首租和添租:大洋商或洋行凭借丰厚的资金,将租界界内的土地产权,由中国农民所有,迅速转变为洋商所有;在此基础上,他们继续向原业主添租土地,加快了土地产权转移的步伐; 2,割租和转租:由于他们首次租地在10亩以上,故他们将多余地产部分割租出去,相比地产小者更有可能。但由于这些洋行占据了外滩等绝佳位置,在房地产并不景气的情况下,割租和转租均会冒很大风险,故颇为谨慎,仅有6家洋行发生过转租,且均为部分转租,并非全部。只有华记、名利和公平行,同时发生过添、割和转租。相反,对于占地较多的洋行大班或职员,对于土地交易的推动作用更大。可知,进行土地交易的共有14位洋商。打喇士、娑尔等较活跃的地产主,添、转和割租活动,无不涉猎。而皮尔、丰茂行、位利孙和功敦,甚至不惧风险,将所租土地全部转租了出去。据统计,这些洋行大班或职员的土地交易——转添割租的面积,占土地交易总面积(599.22亩)的56.97%。说明,十亩以上的地产的土地交易,为当时地产市场交易的主体,而重要洋行的职员或大班,成为地产交易的主力。

表3 1844—1853年英租界超10亩地产的交易统计表 (单位:亩)

资料来源:《上海道契》第1卷,上海古籍出版社2005年版,第1—154页。

租地在10亩以下的地产,主要是英美中小洋行或第二三批晚来沪的洋商。其中洋行有:格心拜拿达拜公司、阿秘鲁丁—查费而拜公司,均史载不详。大鸦片商沙逊行(阿达喇德威沙逊)却是个例外,仅租有一块租地,即79号19分地,3亩。此外还有长利行、丰裕行,均为美商洋行。其余洋商,以英商为主:士吻、列敦、卓思阁第克士密、伯劳合、匿格、利查士、刻兰得、美德兰、黑布林、教生合逊、惠利士、林德、位林霍、麦格理、卓士富、士密、位地、巴非士、麦埋地、麦多拿、徕、隆克喇纳、当那逊和金呢地,这些商人大多名不见经传,估计为普通的洋商。而美商有三人:士密士、刻宁贤、医生哈尔。士密士(Smith)虽然租地少于10亩,但转租的面积达29.512亩,说明他经过多次地产买卖交易,实际上为当时租界的重要地产商。

表4 10亩以下地产的土地交易汇总表 (单位:亩)

资料来源:《上海道契》第1卷,上海古籍出版社2005年版,第1—154页。

这些中小洋行虽小,但正是他们的到来,促使地价提升,并使洋人租地不断向外推延。笔者将10亩以下地产的土地交易情况,即转、割、添租进行统计,如表4所示,共有257.82亩,占土地交易总面积599.22亩的43.03%,与10亩以上地产的土地交易仅差13.9个百分点,且涉及洋行或洋商数为38位,明显多于10亩以上的24位。而且,由于中小洋行租地面积不大,故在土地交易时更易达成协议,比如,10亩以上地产转租的情况颇少,但10亩以下地产转租却不在少数,比如列敦、黑布林、合逊教生等无不如此。特别值得注意的是,笔者发现在这38位洋商中,有华厘、西拉、麦格刺、恭位得、雒雏、夏里林、福北士、季勒曼、麦多那、多、北士顿治、拂兰治嘉玛公司、文直、爱释罗宾等14位洋商,以及花旗国商人滑百利和配理士公司2家洋行,未出现在道契首次租地人员名单中,或言之,他们并非向中国人租地,而是直接向洋商租地,相对首租者,显然他们对于推动租界地产的土地分割与土地产权转移意义更大。总之,普通洋商或中小洋行在推动上海地价变化方面的作用不容小觑。

结 语

本文以道契资料为核心,在复原每份地产空间分布的基础上,根据道契每份地产土地交易的记载,探讨了开埠早期上海英租界1844—1853年的土地交易与地价分布的空间过程,并结合其他文献从洋商的角度入手阐述了土地市场的驱动力。本文得出以下几种认识:首先,开埠前十年租界土地交易分为首租、添租、割租和转租四种形式,从时间序列来看,首租和添租开其先,主要发生在1847年及其以前,割租和转租继其后,发生在1847—1850年,这反映了上海租界城市发展的一般次序,但这一过程十分缓慢,并非一蹴而就;其次,地价是租界土地市场的重要指标,但在开埠早期,地价总体在40两—100两之间波动,而真正增长发生在1852年之后,从地价的影响因素来看,外滩并非是地价的最先决定因素,相反码头、交通和高地,是地价的重要决定因素。第三,开埠早期土地交易的驱动力,主要由洋商的土地利用需求决定的,洋商人数的增多是上海土地交易发展的主要驱动力,其中大洋行及其职员凭借雄厚的经济实力,成为土地市场的主导力,而中小洋行虽然力量不如大洋行,但在推动土地分割与土地产权转移方面,起着不容小觑的作用。实际上,开埠早期的上海租界土地市场十分复杂,但拘于材料之匮乏,以上的几点认识尚十分粗浅,比如洋行土地交易细节、土地买卖及土地利用及盈利方式等问题,尚待新材料的发掘。笔者希望通过后继的努力,进一步深入此方面研究。

(责任编辑:陈炜祺)

The Temporal-spatial Characters of the Land Transactions, Land Price in Shanghai English Settlement and Its Driving Factors (1844-1853)

Mou Zhenyu

This article explores the spatial and temporal characters of land transactions and land price by reconstructing the distribution of each land transaction of Shanghai English Settlement from 1844 to 1853 based on the Title Deed issued by the British Consulate and Shanghai Taotai. The land price fluctuated from 40 Taels to 100 Taels. However, the price has a big increase after 1852. And the influencing factors for the price are the location, the wharf, the traffic condition, and geologic feature. Secondly, the land transactions occurred between foreigners and Chinese land owners, after then it took place among foreigners. And the patterns of land transactions among foreigners comprise combination-land-by-buy and division-land-by-sale, and it also reflected the different phases of urbanization. Thirdly, foreign merchants and foreign companies played very important role in the land market. The managers and directors of big foreign companies bought more than 20 Mu, and monopolized the land market, while as to the small foreign companies and common foreign merchants, their demands for land were also the important influences factors to improve the land price.

Opening to Foreign Trade; British Settlement; Title Deed; Land Transaction; Land Price

2015-09-07

* 本文系国家自然科学基金项目“基于地籍和道契的上海‘地块’空间形态演进及其影响因子(1843—1943)”(项目编号:41301184)和上海市浦江人才计划项目“近代上海地籍、地产与城市空间变迁:基于连续时空序列的分析(1843—1911)”(项目编号:2013PJC083)的阶段性研究成果。

K25

A

0257-5833(2016)05-0142-17

牟振宇,上海社会科学院历史研究所副研究员 (上海 200235)