她们:不是问题

——记“她们:国际女性艺术特展”

王凯梅

她们:不是问题

——记“她们:国际女性艺术特展”

王凯梅

展览现场

一年前的夏天,上海当代艺术馆为建馆10周年举办了一个名为“依然上海”的大型展览,展出了来自不同领域的艺术创作,从各种视角寻找属于自己的上海印象。这场汇集了一批以上海为工作现场的当代艺术家的展览上,不乏许多今天中国当代艺术界重量级的名字和代表作品,在艺术馆的白墙内展开了多方位的艺术与生活的对话、个人与城市的交流。“依然上海”在2015年众多的上海艺术展览中完美地为一个用心经营了10年的中国第一家民营美术馆献上了一份生日厚礼。在众多关于展览的报道中,一份发表在网站上的英文评论引起了我的注意,在历数了展览上令人激动的一幕幕后,这位美国艺评人忍不住在文章的结尾弱弱地问了一句:17位清一色的男性艺术家承担了为上海当代美术馆祝贺生日的重任,不过在有着上千万人口和几代优秀中国艺术家的上海,就没有一个女性艺术家可以分担这个任务吗?如此不均衡的性别分配是一个被偶然忽略的问题呢,还是一个根本就没有构成问题的问题?美国人无疑习惯性地从一个西方学者分析问题的角度提出了一个“政治正确”的问题,而他或许不知道的是,“政治正确”在中国策展人的备忘手册中的含义与他们西方同事的认知有着完全不同的出发点。

相比一年前的情形,世界极速的变化无论从政界还是艺术界骤然间把女性话题推向了风口浪尖。匆忙上任的英国女首相是否会成为世界政坛上新一位“铁娘子”?美国是否会在不久的将来出现历史上第一位女总统?就连女性地位一向卑微的邻国日本也在今年出现了首位女性政坛要员,政界是否在为艺术界奏响前瞻的号角?“她们”的时代来临了吗?草间弥生、乔治亚·欧姬芙、艾格尼丝·马丁……艺术市场上估价最高的女性艺术家接连在全球重要美术馆做展览,是艺术界重新认识女性艺术家的个人贡献,还是艺术市场面对女性艺术家作品价格被严重低估的策略反应?尽管将女性作为标签的展览并不总是讨好艺术家——乔治亚·欧姬芙就直言说:“我是最好的艺术家之一,而不只是女艺术家。”中国艺术家向京也表达了对女性艺术家头衔本能的抵抗:“聪明的女性艺术家都应该拒绝关于性别的讨论。”而且,重新认识女性艺术家的展览总是因为聚光性别的正确性而被讨论着。或许,没有考虑过性别属性和专门地去考虑性别属性,反映的都是同一个问题的两个方面。

上·《潜伏的蜘蛛》 路易丝·布尔乔亚 钢铁 2003年

下·《旷野》 奇奇·史密斯 铜 2006年

在中国当代艺术的研究和策展中,女性艺术所处的地位无奈还依旧处在“不是问题”和“同一性别的艺术家凑在一起”的表象上。今年夏天由龙美术馆馆长王薇亲自策展的大型展览“她们”在回应女性艺术家展览的国际流行趋势的时候,用一个财力强大的女性藏家的个人喜好担当起重新书写“她们”故事的历史责任。在王薇亲力亲为地在国内外的艺术家工作室、画廊、艺术空间、博览会、拍卖行的辗转中,在中国最高调的收藏家把上亿的真金白银掷地有声地抛向艺术市场后,聚集了13个国家和地区的105位女性艺术家们,跨越10个世纪的作品,经过整整5年的准备。正如艺术评论家皮力在展览画册的论文中所言,“一个以女性为主题的,具有历史回顾意义的展览”终于在中国首次举行了。

“从豪门阔太到职场精英,从收藏家到美术馆馆长,身份的转变,角色的转换,女性足以把握当下和未来”,王薇在展览前言中这样说。短短几年,但凡有龙美术馆映入视野的事件无不因为不按常理出牌而成为新闻头条。从鸡缸杯喝茶到《功甫帖》真伪,只买贵的,只买拍卖行目录的封面,收藏的质量与个人品位在世界经济都在靠着中国拯救的新时代里被中国的新贵重新定义着。

如果说“她们”的力量首先是一个财力聚合的大爆发,这对于一个筹划了五年的艺术展览持有的严肃态度着实有些不公平,但当你置身在展览入口的主展厅,首先迎来的是布尔乔亚的巨型蜘蛛,视线尽头望去的是王薇刚刚从英国收获的艺术家珍妮·萨维尔(Jenny Saville)的巨型女人体油画《转变》,画面上的女人们如同当年运送黑奴的船舱中沙丁鱼似的排列方式,那些因为肥硕而变形的身体几乎要从画布的边缘爆溢出来,一种异化的人性在社会的生存状态被挤压在画面上。这幅作品在英国脱欧公决后的第一场拍卖中创下了600万英镑的拍卖纪录,将身体作为政治的战场也延伸到身体作为金钱的战场。与萨维尔一同在展览入口处最显眼的墙上的是另外一位拍卖行上的高价艺术家丽莎·约斯卡瓦吉(Lisa Yuskavage)的作品《光谱》,目前在世女艺术家中身价最高的马琳·杜马斯(Mariene Dumas)的作品《爱你的邻居》,年轻的中国艺术家李姝睿的作品《脆弱的黄》对望着小野洋子的装置作品《去看天空》。联系这些作品的红线除了她们都是艺术界最具影响力的优秀女艺术家和上升之星之外,这些也都是王薇最新在拍卖行和艺博会收获的“战利品”。在李姝睿的抽象光谱和约斯卡瓦吉的站在光谱栅栏后面的裸女之间,在杜马斯悲怆的人体群像和萨维尔的变形人体之间,在布尔乔亚把童年回忆的恐惧和迷恋放大的巨型蜘蛛和小野洋子的拾级而上对天空的回忆中,梦与现实之间的距离似乎远不是用金钱可以丈量出来的。主展厅聚集作为藏家的王薇在艺术市场上新近的收获,如同当年殖民者在东南亚捕猎老虎的时候,男性的狩猎者与虎头和虎皮的炫耀的合影。在今天的艺术猎场上,女性用另外一种收获在改变着这一切。

“她们”是一个以藏家的个人收藏为资源,同时依照一个明确的策展主题结构起来的展览。王薇把展览分为四个部分,从女性在历史上地位的变迁,用“自我湮没”、“自我解放”、“自我关照”和“自我表达”涵盖从古至今女性身份的演变,穿越10个世纪,跨越13个国家,寻找独立的、解放的、自由的“她们”……这是展览的雄心,尽管包裹这个雄心的是一个非常私人的个人趣味,这也注定了展览是一个在宽泛的范围内呈现“女性创作”的合集。

在“湮没的自我”单元中,中国古代美术史上寥若晨星的女性艺术家带给人耳目一新的惊奇发现,想到她们来自于那个“养在深闺人未知”的时代,多少才华仅化作闺帷幽思,多少智慧只葬送个林黛玉一般的命运。她们的书法、绘画能流传至今,又由王薇的执著将“她们”纳入收藏、聚于一堂,这本是一个国家的艺术研究机构应该做的事情,却被王薇用私人财力完成了,实为一件功德之举。这里的收藏追寻的不是艺术历史的脉络,却是珍奇罕见的聚合。比如说展览中大尺幅的《临汤叔雅梅花双雀图》,艺术家名字居然是“慈禧太后”!进入“解放的自我”中新中国时代的收藏,那些作品被翻印成家喻户晓的宣传画而艺术家的名字却不为人知的女性艺术家,例如黄鹂的《飞雪迎春》、任之玉的《毛主席劳动过的地》,她们更是一个时代的记录,在新中国一代人理想主义地将男女平等的斗争简单地用排除性别区分的平权主义取代。女性经验的表达在“关照的自我”和“表达的自我”单元中呈现出女性艺术家在当代艺术的国际语境中更多个人化的多元表达,无论是西方著名艺术家的作品,如珍妮·霍尔泽、翠西·艾敏用文字表达的人性情绪,施林·奈沙、马琳·杜马斯用图像表达的政治评论、社会点评;还是中国艺术家,如喻红、向京寓意于图像中的对友情、伤感的祭奠,80后的年轻艺术家,如关小、刘诗园通过解构图像提出的认知的新角度……

《修竹观音》 马守真 纸本水墨 明代

一个有105名艺术家作品的群展,女性身份是所有艺术家的共性,但艺术创作所探索的主体性问题,例如身份、经验、传统、记忆……通过每一名艺术家的个人表达也是各具姿态。在一个“女性艺术家”作品的集合中,我们可以窥见端倪的除了作为女性藏家的王薇对艺术体系的敏感嗅觉,对姣好娇媚的女性体验的偏好(80后韩国、日本女性艺术家的女孩子气息的卡通风格的作品占了相当大的比例),在艺术市场上运筹帷幄的重点和忽略(作为国际女性艺术特展,艺术家的主体是中国、韩国、日本和欧美市场上的主导艺术家,没有一名来自邻国的东南亚艺术家的代表不免令人失望)。无论如何,如果说传统上的“历史”讲述者都是“他”者之言的话,“她”的故事在2016年的夏天在中国最大的私人美术馆登场,也是众望所归的迟到的展览。

1.《我们俩NO.2》 喻红 布面丙烯 2007年

2.《青瓶红菊》 潘玉良 纸本彩墨 1950年代

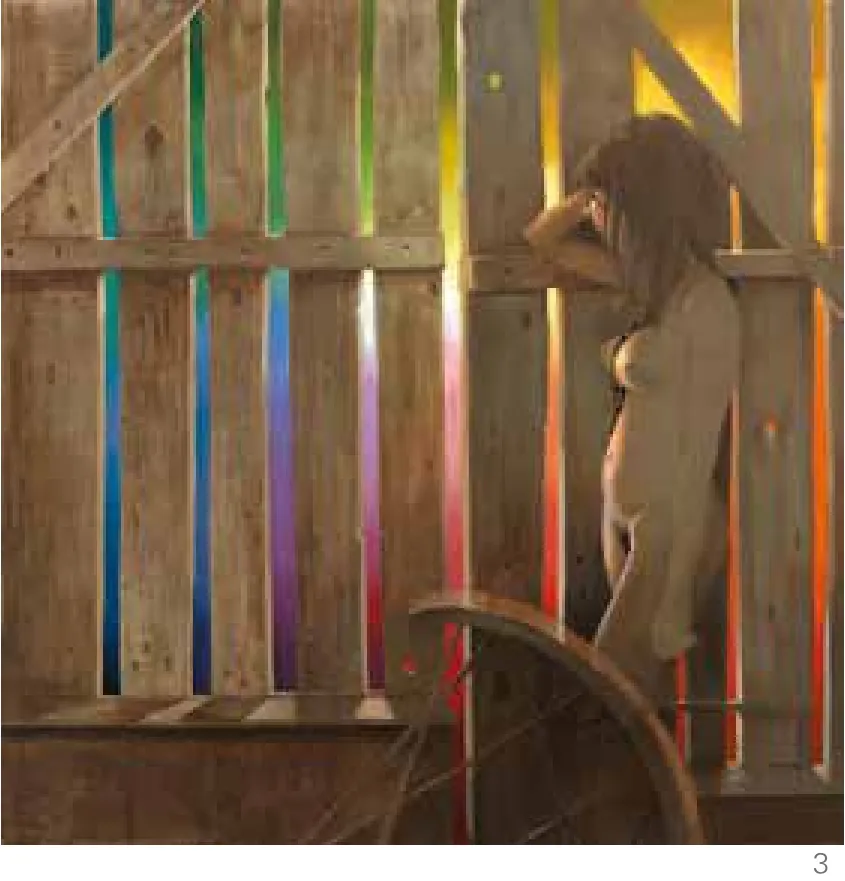

3.《光谱》 丽莎·约斯卡瓦吉 亚麻布面油彩 2016年

4.《完美女人系列》 申玲 布面油彩 2000年

注:

展览名称:她们:国际女性艺术特展

展览时间:2016年7月23日—10月30日

展览地点:上海龙美术馆(西岸馆)