小浮标,大能量

孙朝辉

Argo(全球海洋实时观测网),将被广泛应用于台风预测预报、远洋渔业生产、海上军事活动和海洋资源开发利用等领域。它将成为“海丝”的护航者,快来一睹其真容吧!

何谓Argo?

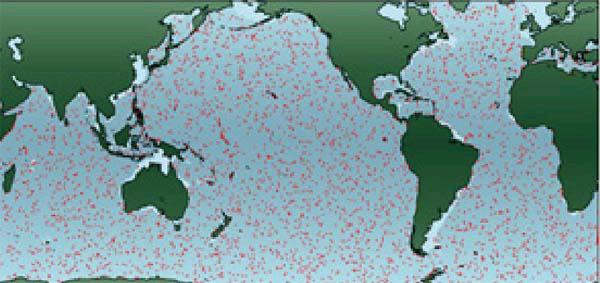

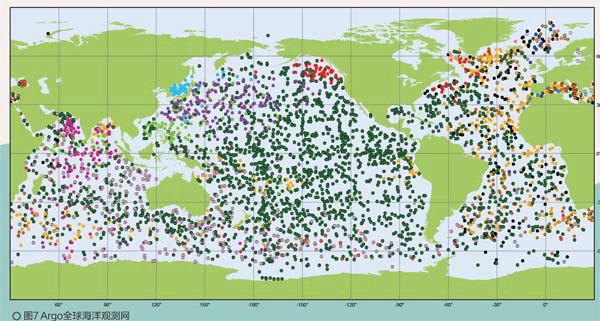

Argo是英文“Array for Real-time Geostrophic Oceanography”的缩写,其中文含义为“地转海洋学实时观测阵”。如同陆地上的气象站组成的天气预报观测网一样,该观测网由许多在海上工作的自动剖面浮标组成,单个浮标相当于一个探空气球,而世界大洋上分布广泛的Argo浮标就组成了覆盖全球的实时海洋观测系统。Argo计划设想在全球大洋中每隔300千米布放一个卫星跟踪浮标,总计为3000个,组成一个庞大的Argo全球海洋观测网(图1)。

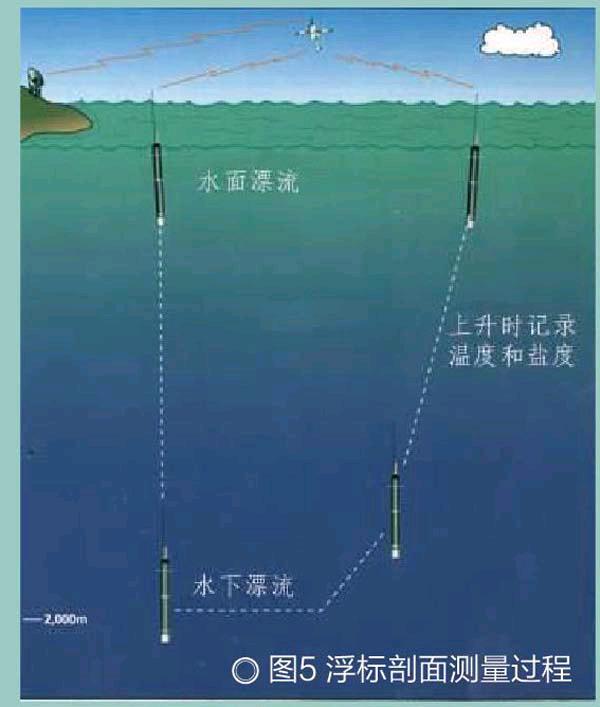

一种称为自律式的拉格朗日环流剖面观测浮标(简称“Argo浮标”,图2)是Argo观测网的主角。它在海洋中随海流自由漂移,自动测量海面到2000米水深之间的海水温度、盐度和深度,并可跟踪它的漂移轨迹,获取海水的移动速度和方向。它的设计寿命为3~5年,会每隔10天自动发送一组剖面实时观测数据,该观测网每年可提供多达10万个剖面(0~2000米水深内)的海水温度和盐度资料。

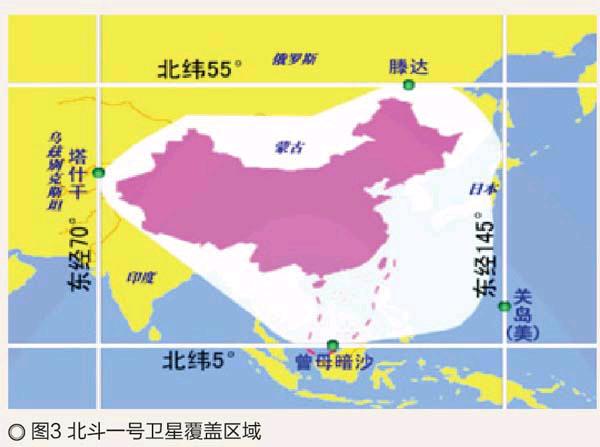

现在,全世界使用的Argo浮标有十几种,其中我国成功研制了使用北斗卫星导航系统进行通讯和定位的Argo浮标(图2)。北斗卫星导航系统覆盖中国全部地域及周边地区(图3),在覆盖区域内的浮标可以通过北斗卫星完成数据通信和定位等。该区域范围之外的浮标目前只能依靠ARGOS卫星或铱卫星和GPS实现数据通信和定位。

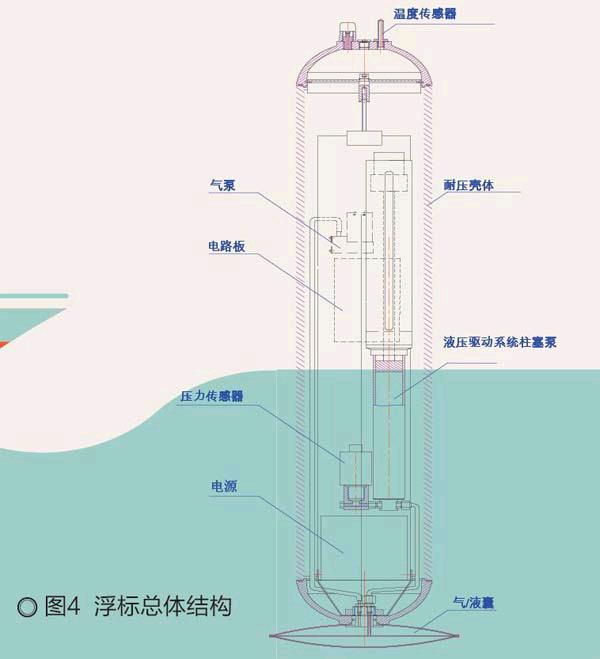

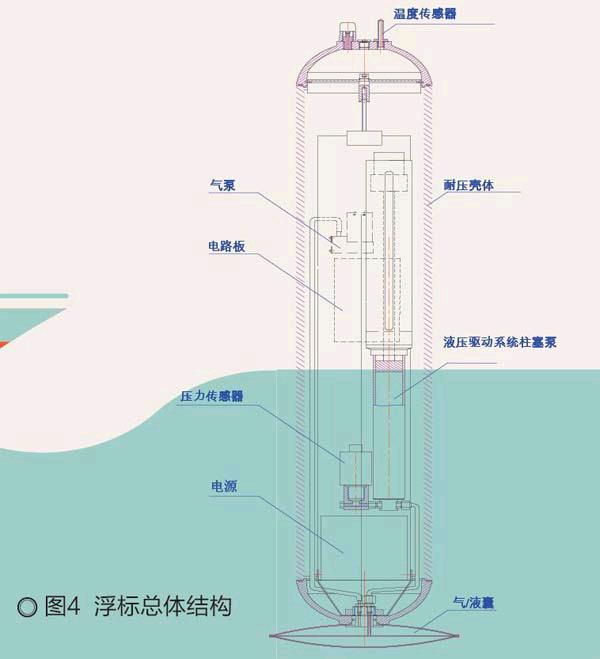

众所周知,任何物体在水中实现沉、浮运动通常有三种途径,一是改变物体的体积而重量保持不变;二是改变物体的重量而体积不变;三是增加或减少对物体所施加的外力。Argo浮标的设计采用了第一种途径,即浮标在水中沉浮依靠改变其体积来实现。浮标的沉浮功能主要依靠液压驱动系统来实现(图4)。

当泵体内的油注入皮囊后会使皮囊体积增大,致使浮标的浮力逐渐增大而上升。反之,柱塞泵将皮囊里的油抽回,皮囊体积缩小,浮标浮力随之减小,直至重力大于浮力,浮标体逐渐下沉。若在浮标的控制微机中输入按预定动作要求编写的程序,则微机会根据压力传感器测量的深度参数控制下潜深度、水下停留时间、上浮、剖面参数测量、水面停留和数据传输,以及再次下潜等工作环节,从而实现浮标的自动沉浮、测量和数据传输等功能。

当浮标被海洋科学工作者投放在海洋中的某个区域后,根据上述工作原理,它会自动潜入2000米深处,随深层海流漂浮,到达预定时间(约10天)后,它又会自动上浮,并在上升过程中利用自身携带的各种传感器进行连续温盐度测量。当浮标到达海面后,通过定位与数据传输卫星系统(例如北斗卫星导航系统)自动将测量数据传送到卫星地面接收站,经信号转换处理后发送给浮标拥有者。待全部测量数据传输完毕后,浮标会再次自动下沉到预定深度,重新开始下一个循环过程。

2000年启动的国际Argo计划,在美国、日本、法国、英国、德国、澳大利亚和中国等30多个国家和团体的共同努力下,已经于2007年10月在全球无冰覆盖的开阔大洋中建成一个由3000多个Argo剖面浮标组成的实时海洋观测网(简称“核心Argo”),用来监测上层海洋内的海水温度、盐度和海流,以帮助人类应对全球气候变化,提高防灾抗灾能力,以及准确预测诸如发生在太平洋的台风和厄尔尼诺等极端天气/海洋事件等。这是人类历史上建成的首个全球海洋立体观测系统。

15年来,各国在全球海洋布放的Argo浮标数量超过12000个,已累计获得了约150万条温度和盐度剖面,比过去100年收集的总量还要多,且观测资料免费共享,被誉为“海洋观测技术的一场革命”。

目前,国际Argo计划正从“核心Argo”向“全球Argo”(即向季节性冰覆盖区、赤道、边缘海、西边界流域和2000 米以下的深海域,以及生物地球化学等领域)拓展,最终会建成一个至少由4000个Argo剖面浮标组成的覆盖水域更深厚、涉及领域更宽广、观测时域更长远的真正意义上的全球Argo实时海洋观测网。海量观测资料已经应用到世界众多国家的业务化预测预报和基础研究中,并在应对全球气候变化及防御自然灾害中得到广泛应用,取得了大批调查研究成果。

“海丝”Argo区域海洋观测网构想

我们在国际Argo计划的框架下,通过构建南海Argo区域海洋观测网,积累管理和运行经验,逐步向西北太平洋的台风源地海域、印度洋的孟加拉湾和阿拉伯海扩展,并适时邀请“21世纪海上丝绸之路”沿线国家参与布放浮标和国际Argo事务,最终建成由400多个Argo剖面浮标(主要以北斗剖面浮标为主)组成的覆盖“海上丝绸之路”(或称“两洋一海”,太平洋、印度洋和南海)的Argo区域海洋观测网。使之成为“全球Argo”的重要组成部分,以及增进与“海上丝绸之路”沿线国家交流与合作的纽带,进一步促进Argo资料在我国乃至沿线国家业务化预测预报和基础研究中的推广应用。

这不仅“将南海建设为造福地区各国人民的和平、合作、友谊之海”,还为沿线各国海洋资源开发、海事安全、海洋运输、海洋渔业管理和近海工业,以及应对全球气候变化及防御自然灾害等肩负起一个海洋大国的责任和担当,让沿线国家和民众能够真切体验和享受到更多海上丝路建设带来的福祉。

Argo资料如何服务于“海丝”

近年来,在全球发生的许多自然灾害(如台风、龙卷风、暴雨、洪水、干旱和暖冬现象等),使人们深深体会到了短期气候剧变给人类所带来的巨大危害。

你可知道,为了预报一次台风、天气变暖或其他仅持续几天时间的天气现象,气象学家使用了一个大范围的天气观测系统,这包括对陆地和海洋表层要素的观测,以及至少一天一次的探空气球(收集大气温度、湿度和风力等的剖面观测资料)观测,从而可以精确预报3~5天的天气情况。但如果要预报更大范围、更长时间尺度(如季节或年际)的气候变化,仅有海洋表层的观测数据还不够,需要有海洋上层(2000米水深以上)海水温度、盐度和海流的观测资料。

海洋变化与异常天气状况有着密切的联系。由于海洋覆盖了地球表面70%的面积,蕴藏着巨大的热容量,所以海洋对全球气候变化有着重要作用。于是,人们意识到监测全球海洋中上层的变化对长期天气预报和气候预测有着重大意义。所以,迫切需要建设一个高分辨率的全球海洋监测系统。

在1990年到1998年间,世界海洋环流试验(WOCE)对全球海洋进行了一次全面调查,收集了20000条温、盐度剖面。而Argo全球海洋观测网建成后,它每10天就可以提供3000条深度为2000米的剖面数据,一年则可得到多达10万条剖面的记录。可见,Argo计划最显著的贡献莫过于提供了海量的、实时的、高分辩率的海洋次表层观测数据。

海量Argo资料不仅为揭示海洋立体结构和各种时空尺度的变化特征,以及完善并建立海洋环流新理论提供了有利条件,而且也促进了海气相互作用过程的研究,有望大幅度提高海洋与气候变化的预测水平。

近年来,海洋灾害等非传统安全问题日益凸显,沿线国家在应对这些问题时具有广泛的共同利益诉求。我国作为负责任的大国,为沿线国家提供海上公共服务和产品,共同应对非传统安全挑战,同样应是21世纪海上丝绸之路建设的重要目标。我国海军亚丁湾护航、也门撤侨、地中海联合战术演习和潜艇突遇大洋“掉深”险情,以及中国巨大的能源进口和交通运输等迫切需求的海洋环境安全保障,也都离不开对深海大洋环境的了解和掌握。

中国的Argo可谓“海上丝绸之路”的基石,对维护我国海洋权益、实现海洋强国梦意义重大。

(责任编辑/李银慧)