噶当时期的艺术嬗变

李初初

“西风东渐”

可以想见,古格弘扬佛法之始,来自克什米尔、拉达克、印度、尼泊尔等地的艺术家和工匠,齐聚藏西大地。他们修建寺庙、塑造佛像、绘制壁画,兴起了一场轰轰烈烈的西藏佛教“文艺复兴”运动,古格也成为了那一时期整个藏地的佛教、经济、文化、文明中心。

到了魏德之子泽德时期,古格又从印度和尼泊尔迎请了希瓦桑布、大智甲纳西日、其瓦美巴热海达、拔林扎等众多的班智达,并于藏历第一饶回火龙年(公元1076年),将卫、藏、康等地持有三藏者均召集于阿里,“各尽其长转所有的诸法轮”。

这是一次高僧大德们的聚会,他们聚集一堂,传授显密,规范教规,整肃教法,史称“火龙年大法会”。

这次法会,距大译师仁钦桑布圆寂已20年,距阿底峡尊者圆寂已经22年,两位佛教大师的后来者们,让藏地分散杂乱的佛教活动开始得到统一规范,在藏传佛教发展史上产生了极其深远的影响,与后来萨迦法王八思巴召开的“曲米大法会”、格鲁巴的创始人宗喀巴大师召集的“拉萨传召法会”,并称为藏传佛教史上最著名的三大法会。

处于古代中亚商道的核心交通地位,加之阿底峡、仁钦桑布等大师的倡导,那一时期,古格王国的生产力水平及各种艺术文化,呈现出了蓬勃的生命力,在淘金、冶炼、制陶、铸造、建筑、绘画、雕刻、印刷等方面均取得了非凡的成就,被称为古格十三明(另也有古格八十明之说)。

后弘早期,无论古格寺庙内的壁画、泥塑、唐卡还是金铜造像,均呈现出了十分明确的克什米尔风格的渗透:如佛像所戴的花冠,一般呈三叶形花冠(王冠);王冠上有连珠纹雕饰;耳朵上面的僧帽上有小花;眉毛呈月牙形或柳叶形,高耸上檐,眉肩和眉尾部非常尖锐,侧面看像柳叶……

特别是大译师仁钦桑布,自克什米尔学习佛法返回古格时,曾带回32位那里的雕绘艺术家以及铸造、制作工匠。这位致力于佛教传播事业的大译师,在接受古格王拉德赐予的21块封地之后,分别修建了21处寺庙以供奉三宝。他还立下宏愿,要在阿里大地上共修建108座寺庙并最终完成。因而这些异国艺术工匠们绘制的壁画作品,几乎贯穿了古格早期建成的所有寺庙及石窟寺,包括托林、玛囊以及东嘎、皮央、聂拉康和多香等地。这种来自克什米尔的绘画风格,也广泛存在于拉达克的阿基寺以及本属古格领地现划归拉达克,由仁钦桑布选址、益西沃所建的塔波寺的壁画中。

而在《仁钦桑布传记》中,还明确记载着一尊大译师为纪念自己父亲而请克什米尔著名工匠比达噶铸造、大班智达夏达噶热瓦弥开光的名为“仁钦纳阿”的佛像——合金錾花莲花手观世音菩萨立像,作为一件大体量的克什米尔造像的实物留存,这不仅是一件工艺精湛的上乘之作,同时也具有非常高的学术、艺术和研究价值。

同时,在后弘早期的“上路弘法”中,正像于小冬老师在《藏传佛教绘画史》中所说的那样,随着克什米尔风格的“西风东渐”,波罗(帕拉)艺术风格也“短暂、非常突然而且粗放”地插入了进来。

这种公元8世纪中叶~12世纪末广泛存在于印度孟加拉地区波罗王朝时期的艺术样式——神灵或人物的形象带有优美的曲线与体态、身材修长而又丰腴、往往带有挺拔的鼻梁。这些趋于欧洲雕塑审美的艺术特征,随着波罗王朝的灭亡,也被纷纷逃至尼泊尔和西藏的佛教僧人与佛教艺术家们,带入了这些区域。

作为孟加拉社护罗国王子的阿底峡大师的入藏,无疑更加强了西藏与罗波王朝间佛教艺术密切交流的关系。

卫藏的波罗、汉地风格

如果说后弘之始,古格早期还只表现为克什米尔风格的渗透和一种较为粗放的波罗风格的话,于小冬认为,那时卫藏地区的佛教艺术还没有被克什米尔风格所左右,而只主要汲取来自波罗艺术的营养,以及受到汉地风格的影响。而且,那时卫藏地区的波罗风格正统而严格,并不粗放、简陋。汉地风格则具有唐五代时期的敦煌遗风。

这是因为,在那时的卫藏地区,一方面延续着吐蕃时代的艺术,一方面有着早期波罗王朝的印度艺术、唐朝汉族艺术和于阗艺术的继承。

“鲁梅10人”等从多康(安多)地区学法归来,实现了“下路弘法”,不仅将佛教复兴的火种成功带入卫藏,也把青海安多一带成熟的佛教艺术

带回了西藏腹地。当时青海安多的佛教

艺术与敦煌的佛教艺术有着直接的关

联,其中吐蕃王朝曾对敦煌有过70年的统治。此后,退出敦煌的吐蕃人,正退守于青海的安多地区,并在卫藏灭佛的百年沉寂中,继续发展着佛教文化。因而敦煌艺术在卫藏地区的影响,除了吐蕃人在对敦煌统治期间的学习,另一极大的可能,就是通过“鲁梅10人”而带入的。

藏史记载,阿底峡大师在仲敦巴等人的迎请下来到卫藏厘顺显宗密宗的修行次第、传教授徒、建立噶当巴之初时,“深感卫藏佛教艺术粗劣不堪,造像、壁画及唐卡当中存在着诸多不规范的问题”,于是亲命弟子带着书信前往印度著名的超戒寺,请那里的著名画师作“布画”三张带入西藏,以作为壁画和唐卡的范例及蓝本,供噶当巴僧人绘画摹学之用。可以说,此举将印度波罗王朝最后阶段正统而完美的波罗风格,直接带入了卫藏。

在一幅被确定为11世纪噶当巴的《绿度母》唐卡中,其“热振的女神”等藏文题记及阿底峡及仲敦巴的人物形象,加之典型的波罗风格,似从侧面正映衬着这一史实。这也是目前所知,卫藏地区最早的一幅唐卡作品。

与此同时,纯正波罗风格的金铜佛像此时也被引进到卫藏地区,在今天卫藏的一些寺院里,仍保存着制作精良、造型生动、身材修长,带有优美体态的嘎当及后弘早期波罗风格佛像。

在卫藏地区10~13世纪的壁画绘画中,也可见以波罗风格为主,并掺入诸多敦煌艺术和吐蕃艺术的时代特征。

根据著名藏学家图齐的记载,占据吐蕃王朝后期和嘎当时期印度佛教进入西藏的重要通道——锡金至江孜要道的康马县艾旺寺、江布寺,其壁画则既遵循印度艺术的传统,也有于阗艺术的影响,主要依据是在塑像的衣饰中,多见类似汉地“曹衣出水”式的衣纹线条和带有团花图案的衣饰。西藏文物普查队认为其属于吐蕃后期至后弘初期的艺术遗存,图齐则将其东配殿的雕塑断代为11~12世纪。

同样,在噶当早期,后藏的纳塘寺、夏鲁寺里,也曾保存着这样的艺术模式。但由于历史的动荡“文化大革命”的毁损,现在已只能在艾旺寺泥塑残躯、当年夏鲁寺及艾旺寺的泥塑照片上见到这样的艺术风格。

始建于公元1081年,位于今扎囊县境内的扎塘寺,其创始人扎巴·恩协,是为“鲁梅10人”之一的再传弟子。作为后弘期卫藏地区最早的寺院绘画遗存,也是“下路弘法”表现在西藏艺术史当中的实物见证,其壁画被诸多艺术家们认为“反映出了融合汉地敦煌和印度波罗艺术因素,又保留了吐蕃的本土鲜明的艺术特点。”

位于日喀则东南约三十公里处的夏鲁寺,也可算“鲁梅10人”再传弟子的杰·喜饶炯乃于公元1087年创建,其代表11至12世纪波罗样式的早期壁画绘画,现在仍小部分地留存于主殿的门廊内。夏鲁寺因寺庙建于青苗地而得名(藏语中称“青苗”为“夏鲁”),元朝时,与萨迦联姻的杰氏家族札巴坚赞担任夏鲁万户长,后又朝见元仁宗受封接赏,声名显赫。夏鲁寺经历两次扩建,特别在第二次扩建中,有着来自内地的工匠们的参与,其建筑风格也受到了汉地的影响。扩建后布顿大师被迎请至此,以此还形成了布顿学派。

噶当的壮大及后期发展

根据《土观宗派源流》的注解,“噶当”一词,其意义为“对如来教言,不舍一字,悉了解为教授之义”。噶当巴将如来的言教即三藏教义,一切无遗都摄入在阿底峡尊者的三士道次第的教授之中,作为修习。

噶当巴源于阿底峡大师,创立于其弟子仲敦巴,而后,则壮大于仲敦巴的弟子普穷瓦、博多瓦、京俄瓦及再传弟子。

仲敦巴于公元1056年创建了热振寺,称为上噶当传承;纳措·崔呈杰瓦及其弟子绒巴甲索巴修建了那索寺,传出绒巴传承,因那索寺位于热振寺下方,也称为下噶当传承;阿底峡三大弟子之一的俄·勒贝喜饶,于公元1073年在拉萨以南、聂塘以东修建内邬托寺,后改名为桑浦寺,翻译和传讲因明学,其传人俄·洛丹喜饶、恰巴·曲吉僧格等相继主持桑浦寺,使桑浦寺成为西藏因明学的重镇。仲敦巴的弟子普穷瓦、博多瓦、京俄瓦及再传弟子,则又分别形成了噶当巴的教诫派、教典派及教授派。

再往后,教授派京俄瓦的弟子甲域瓦及内邬素巴比较著名,前者及他的弟子建立了甲域寺、岗岗寺。后者及其弟子建立了仁钦岗寺、达坚寺。之后出生于甲玛地方师从甲域瓦及内邬素巴的杰贡巴大师,获得大成就。

杰贡巴的首要弟子、侄儿卓衮·桑杰温,则又被认为是杰贡巴的上师甲域瓦的转世,是获得菩提道次第所有诸通达的一位大德,在如今的甲玛乡赤康村创建了拉康钦莫寺,是当时除了热振寺之外噶当巴最大的寺院。拉康钦莫寺后于公元1536年左右毁于一场大火,现在甲玛赤康内的饶杰林拉康,一般还被认为是该寺唯一幸存至今的建筑。

卓衮·桑杰温深受甲玛地方民众爱戴,至今当地还传说甲玛乃大师所取之名,说是卓衮·桑杰温为了寻访建寺传法之地,找遍西藏各地,最后认为此地甚好而确定。“甲”意为“百”,“玛”意指“母亲”,“甲玛”乃“百里挑一”之意。

15世纪格鲁巴兴起以后,由于是在噶当巴教义的基础上发展起来的,也被称为“新噶当巴”。但随着其势力的扩张,包括热振寺在内原来属于噶当巴的一些寺院,都逐渐转变成了格鲁巴寺院。甲玛地方的嘎当巴寺院不仅经历这种融合,更在18世纪上半叶因参与第悉·桑结嘉措和拉藏汗之间的争斗。桑结嘉措被拉藏汗弑杀后,其追随者们策动了蒙古准噶尔人的武力复仇。由于甲玛地方的寺院和贵族们曾支持过拉藏汗,准噶尔军队到来时,甲玛地方惨遭扫荡,经堂与寺庙都受到严重破坏,其后甲玛地方又遭到瘟疫的席卷,僧众数量锐减,甲玛地方的噶当巴及佛教事业,均就此式微。

噶当巴的本尊有四:释迦佛、观音菩萨、度母、不动明王。其法者为三藏:经、律、论。三藏和四尊合起来称为“噶当七宝”,这在嘎当巴各时期的壁画、雕塑及金铜造像中均有体现。近年来出土于甲玛地方的12、13世纪噶当早期擦擦,带有浓郁纯正的东印度波罗造像风格。可以说,这正是波罗艺术风格在卫藏地区演变发展的又一重要例证。

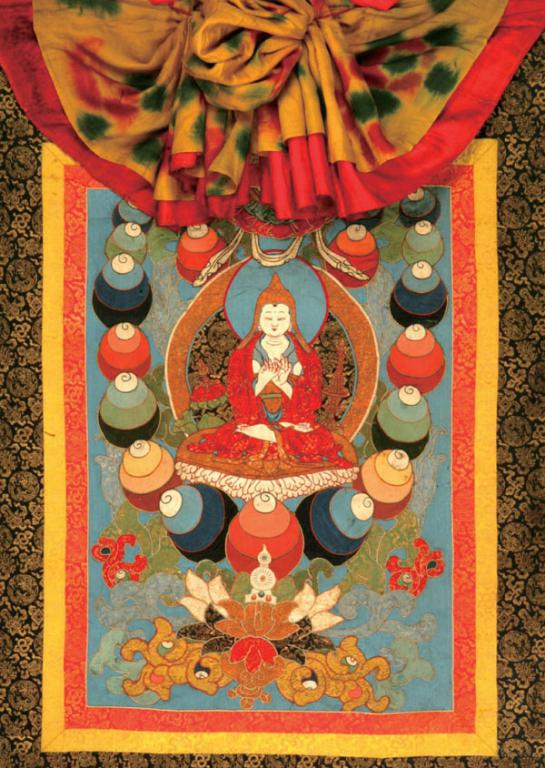

堆绣阿底峡大师唐卡

阿底峡尊者是西藏后弘期开始时入藏弘法的著名高僧,对西藏佛教在10世纪后重新复兴发挥了巨大的作用。此幅唐卡中,尊者面相慈善,身着僧衣,头戴通人冠,双手当胸结说法印,右后方有金顶,左后方有经箧,双足结跏趺坐于莲花宝座中央。身后有圆形头光及身光,为公元18~19世纪唐卡作品。(供图/西藏自治区文物局)

合金十一面观音菩萨立像

本尊观音菩萨像主面头戴五顶尖天冠,面容显现慈悲神态,眼线细长,其他脸面显现愤怒面容,顶上一面静息姿态显现慈悲面容,腿部錾刻有花卉和吉祥花纹装饰,颈项上有花环装饰,花环间隙以红铜填充修饰,体相直立矗立在圆月形底座之上,是塑造于公元 12~13 世纪的顶级克什米尔风格合金佛像。(供图/西藏自治区文物局)

彩绘大译师仁钦桑布唐卡

仁钦桑布大译师于公元958年出生于阿里地区古格昂然达,17岁时远赴天竺在那若达巴等七十多位上师处听闻各种教法,49岁时在班智达达沃桑布、达纳斯、噶玛拉热西达等处受比丘戒。返回西藏后,广收门徒,广建寺庙,并从事大量的译经工作。89岁时闭关时圆寂于托林寺。从椭圆形头光和背光,莲花座和六拿具等技法的特点看,它是融汇了克什米尔风格之后形成的噶当画派作品(左页供图/西藏自治区文物局)。

合金三怙主组像

此造像是三怙主集会体相,中央为文殊菩萨,右边为观音菩萨,左边为金刚手菩萨,都是立像。在三怙主集会体相背面有靠背支撑、宝塔、大鹏鸟等装饰,在莲花瓣底座底部有岩垫装饰,岩垫间隙的正背两面各有两位大力士和两只狮子装饰,背面幕帘内侧錾刻有藏文铭文。是12~13世纪之间由克什米尔工匠在藏地塑造的佛像。(供图/西藏自治区文物局)