红崖山水库渗漏问题分析研究

任仓钰

(甘肃省水利水电勘测设计研究院,甘肃 兰州 730000)

红崖山水库渗漏问题分析研究

任仓钰

(甘肃省水利水电勘测设计研究院,甘肃 兰州 730000)

红崖山水库从1960年1月开始蓄水至今已经55 a了,虽经天然落淤、多次防渗处理,但目前水库渗漏问题依然存在,在一定程度上影响了水库效益的正常发挥。根据勘察、物探测试、渗漏量观测资料分析水库产生渗漏的原因,坝址区的工程地质条件与水文地质条件决定了渗漏不可避免,对渗漏量较大的重点坝段(东坝3+600~3+900)进行垂直防渗处理,为加高扩建工程渗控设计提供科学依据,也为今后同类工程防渗漏处理积累宝贵的经验。

坝基;渗漏;渗漏量;渗漏密集点;垂直防渗

民勤红崖山水库为平原型、亚洲最大的沙漠水库,库区约25 km2,建筑物包括大坝、输水洞、泄洪闸、溢洪道等。始建于1958年,1960年1月开始蓄水,经初建、续建、扩建和除险加固工程,东坝现状坝长6 600 m,西坝现状坝长为1 306 m,现状库容万0.993亿 m3,计划加高扩建后库容1.48亿 m3,水位抬高1.23 m。

红崖山水库的库盆为巨厚的第四系松散层。水库西岸不存在永久渗漏问题;黑山头是连接红崖山水库东、西坝一基岩残丘,相对高差60~70 m,为相对不透水的花岗岩,也不存在渗漏问题;水库南面是石羊河汇入口,地面高程大于正常蓄水位,不存在渗漏问题;水库东岸则为人工在巨厚的第四系地层上所围填的人工库岸(东坝),存在坝基渗漏问题;西坝位于黑山头~红崖山之间,为人工填筑坝体,存在坝基渗漏问题。根据实测从1959年至2011年水库淤积物厚度2.45~4.0 m,库内天然落淤形成的铺盖,对水库的防渗堵漏发挥了极其重要的作用。

因此,红崖山水库的渗漏主要是东坝、西坝的坝基渗漏。

1 坝址区地质条件

红崖山水库的大坝分西坝、东坝。

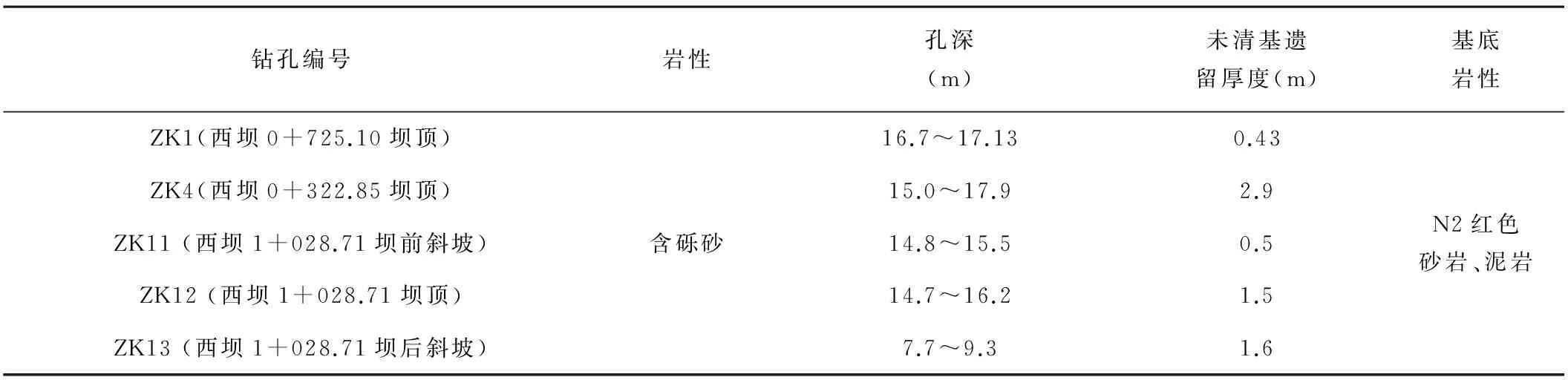

1.1 西坝坝基工程地质与水文地质条件

西坝位于红崖山与黑山头之间,现状坝长1 306 m,最大坝高16.5 m,坝顶高程1 484.80 m,为粘土心墙加斜墙坝型。坝址区原河床覆盖层厚度1~8 m,为第四系冲洪积的细砂、中砂和含砾砂组成,其下为新近系(N2)棕红色砂岩、泥岩、加里东期粗粒花岗岩;左坝肩为第四系下更新统(Q1pl)洪积层,岩性为青灰色泥质砂岩和泥钙质胶结的砂砾岩;右坝肩为黑山头粗粒花岗岩。在西坝修筑过程中,对坝基进行了开挖清基,但清基不彻底,根据钻孔揭示:坝体下部遗留有厚度0.43~2.9 m的(Q4alp)含砾砂层(见表1)。下伏新近系红色砂岩、泥岩,泥钙质胶结,其透水率1.51 Lu,为相对不透水坝基岩体。

表1 西坝坝基覆盖层未清基遗留层厚度统计表

西坝坝体下部遗留的(Q4alp)冲洪积含砾砂层,成为西坝坝基产生渗漏的主要通道。

1.2 东坝坝基工程地质与水文地质条件

东坝现状坝长6.6 km,坝顶高程1 485.10~1 484.50 m,最大坝高16.5 m,东坝主要布置于石羊河东岸的荒漠、沙地上,坝基主要为第四系冲洪积细砂、中砂层,据东坝轴线南端钻孔孔深50m未见基岩,根据区域地质资料分析第四系覆盖层厚度在150~200 m。在坝基的表层普遍分布一层黑灰色淤泥质细砂层,坝基细砂、中砂厚度较大,结构松散~中密,透水性强,在填筑坝体时,对坝基未做防渗处理,坝基存在渗漏问题。

2 水库渗漏分析

红崖山水库渗漏问题一直存在,虽经天然落淤、多次防渗处理,但目前水库渗漏依然严重,在一定程度上影响了水库效益的正常发挥。

2.1 西坝渗漏量观测

西坝坝体有防渗心墙加斜墙,坝基由于清基不彻底,遗留厚0.43~2.9 m第四系(Q4alp)冲洪积含砾砂层,该层位于不透水的新近系(N2)基岩面以上,厚度不均一,为强透水层,该层构成西坝坝基主要渗漏通道。

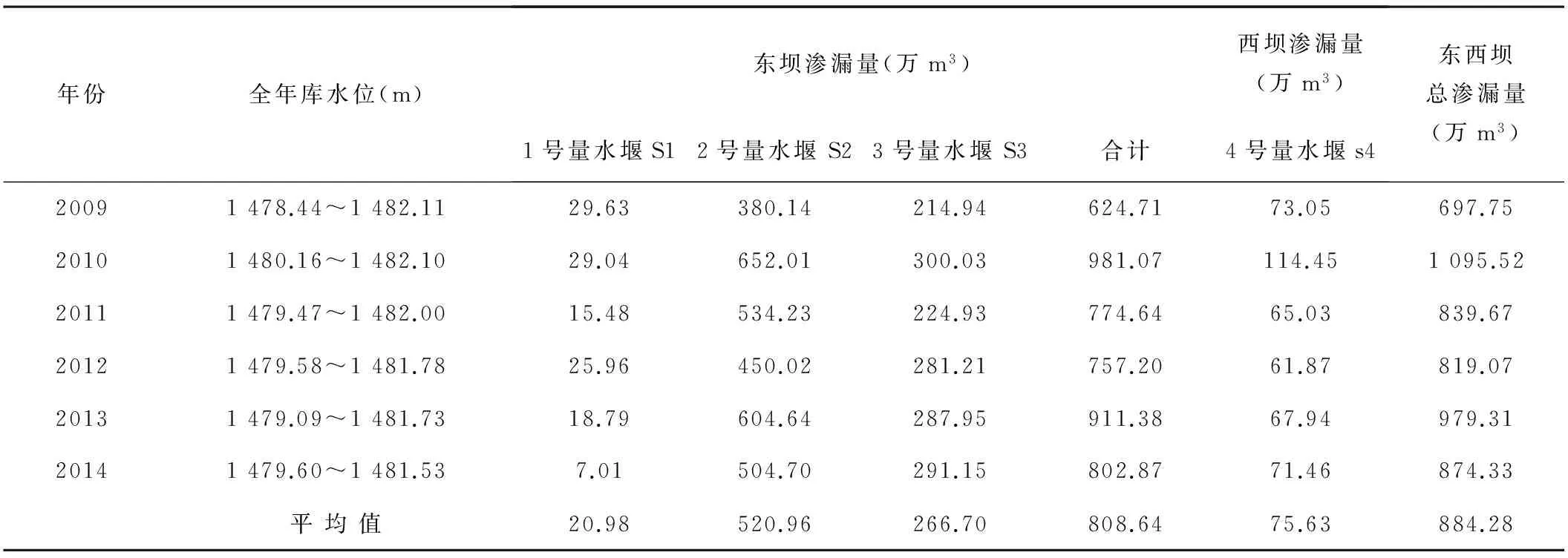

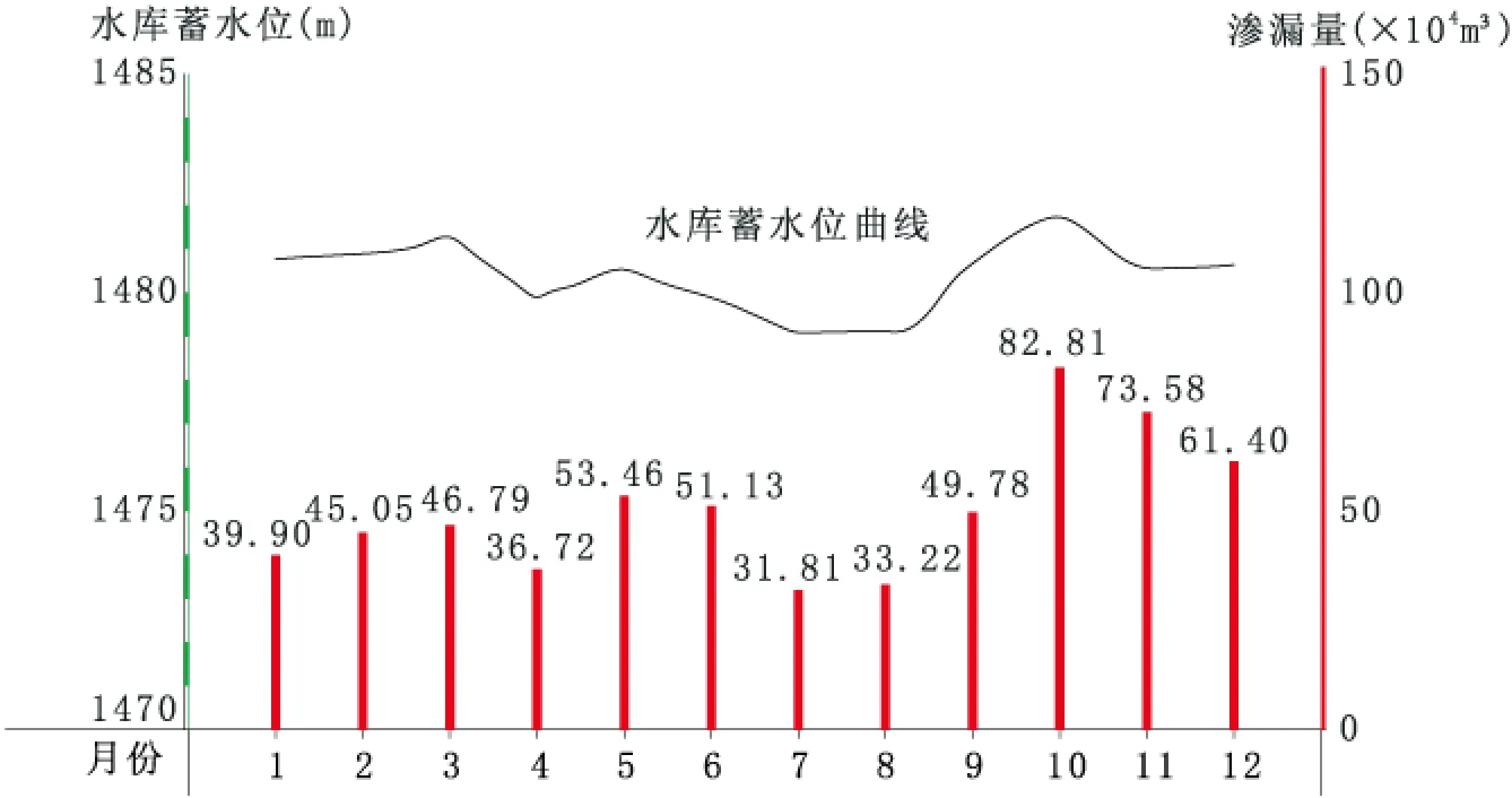

西坝布置了1个量水堰(4号量水堰),据4号量水堰2009~2014年观测的渗漏量为61.87~114.45万 m3/a,6 a平均渗漏量75.63万 m3/a(见表2),占年观测渗漏总量的8.55%,均摊到1.306 km长坝段上,单宽渗漏量579.1 m3/a·m。

分析4号量水堰(西坝)2009~2014年库水位与月溢出渗漏量关系图,发现后4年连续观测资料规律性比较强,当库水位升降时,渗漏量较稳定,有随库水位升降而增减的现象,但变化不大。说明西坝渗漏量较稳定,粘土心墙防渗体系的防渗效果较好。

2.2 东坝渗漏量观测资料分析

红崖山水库东坝较长,坝基为深厚覆盖层(大于50.0 m),坝基渗漏问题突出。

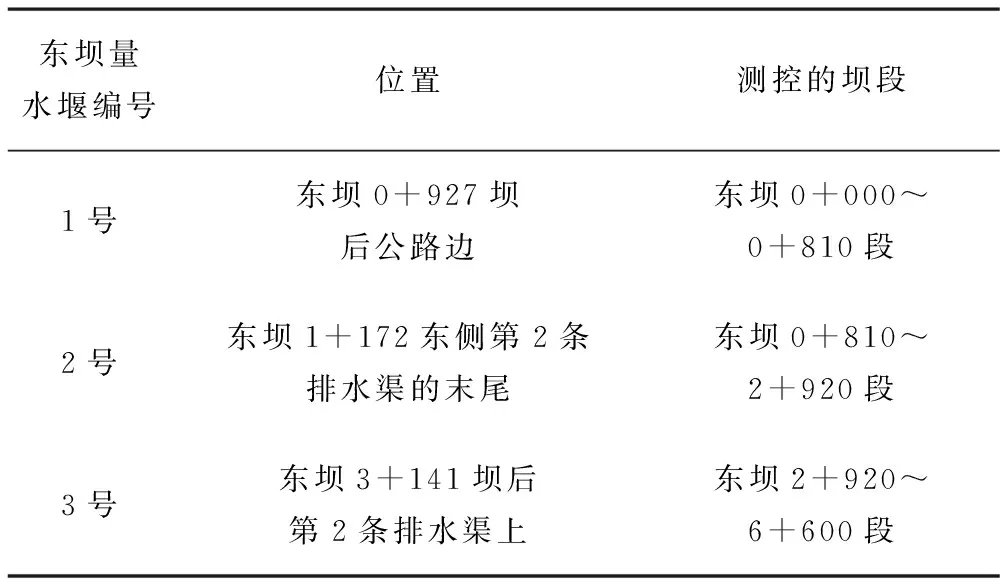

东坝坝后目前设有1、2、3号量水堰,各量水堰的位置、测控的坝段见表2。根据3个量水堰2009~2014年的连续观测资料,渗漏量统计见表3。东坝2009~2014年观测渗漏量624.71~981.07万 m3/a,平均渗漏量808.64万 m3/a。

表2 东坝量水堰位置及各堰测控坝段的桩号

表3 红崖山水库坝后渗漏量观测统计表

1号量水堰测控东坝0+000~0+810段的坝后渗漏量。2009~2014年观测的渗漏量为15.48~29.63万 m3/a,平均23.78万 m3/a,占东坝6年总平均渗漏量(808.64万m3/a)的2.94%,平均单宽渗漏量293.6 m3/a·m。该段为粘土斜墙坝型,渗漏量相对较小,分析其原因,一是该坝段为粘土斜墙坝型,坝体防渗效果好;二是该段坝前库内原始地形较低,落淤层厚度相对较厚,落淤铺盖层的防渗效果显著;三是该坝段坝基地层中有厚度较大的淤泥质粉质粘土层,起到隔水的作用,因此该段坝基的渗漏量小。

2号量水堰测控东坝0+081~2+920段的渗漏量,坝高由16.5 m逐渐降低到11.6 m。2009~2014年观测的渗漏量为380.14~652.01万 m3/a,平均渗漏量520.96万 m3/a(见表3),占东坝6年总平均渗漏量(808.64万 m3/a)的64.42%,均摊到2.11 km长坝段上,单宽渗漏量2 469.0 m3/a·m,是东坝平均单宽渗漏量(1 418.7 m3/a·m)的1.74倍,该段渗漏问题突出。

分析该段渗漏量大的原因:一是因为0+081~2+920段,坝高相对较大(16.5~11.6 m)、库水位与坝后第1条排水渠的水位差较大(6.31~9.37 m);二是库内原始地形相对较高,落淤厚度相对较薄;三是坝基以细砂、中砂为主,坝基未做防渗处理,因此东坝0+081~2+920段渗漏量大。

图1 东坝2号量水堰2013年库水位与渗漏量关系图

3号量水堰测控东坝2+920~6+600段的渗漏量,坝高由11.6 m逐渐降低到4.0 m。实际排水渠控制及有渗流溢出的坝段在桩号2+920~5+700段,实际渗流溢出段长2.78 km。2009~2014年观测的渗漏量为214.94~300.03万 m3/a,平均渗漏量266.70万 m3/年,占东坝6年总平均渗漏量(808.64万m3/a)的32.98%,均摊到2.78 km长坝段上,单宽渗漏量959.4 m3/a·m,占东坝平均单宽渗漏量(1 418.7 m3/a·m)的67.63%,东坝2+920~6+600段渗漏量较大。

东坝3号量水堰测控的3.68 km坝段,坝后渗漏出水不均匀,其中东坝3+600~3+900段渗漏量大,尤其在3+728.2~3+890.2段坝后第1条排水渠有10个渗漏点集中分布,占排查到的渗漏点总数的91%。经过地质雷达、高密度电法等物探手段综合探测,结合钻孔勘探验证,在坝体与坝基接触面有一层含砾砂厚度约0.7 m,坝基透水性相对较大。

分析该段渗漏量大的原因:一是库内原始地形高、落淤层厚度最薄处只有0.1 m,最厚处也只有0.6 m,尤其是靠近坝脚处厚度普遍都在0.2~0.3 m之间;二是坝基以细砂、中砂为主,局部见有含砾砂层集中渗漏带。

2.3 东坝渗漏密集点分布及出水特征

2013年10月19日红崖山水库管理处在东坝坝后第1条排水渠共发现4处疑似泉眼冒水点,冒水点位于东坝桩号1+124附近以及3+717~3+867之间,排水渠距离大坝84~150 m。为了彻底查清渗漏点数量、分布位置、逸出特征、渗漏量大小等问题,对东坝后2纵、21横排水渠进行了拉网式排查,其结果:渗漏点主要分布在东坝坝后第1条排水渠桩号3+728.17~3+890.17段,段长162 m。共发现渗漏点、疑似渗漏点10个。

根据探坑揭露,东坝坝后岩土呈双层结构:上部1.2 m粉质粘土,粘粒含量较高,透水性弱,构成微承压顶板盖层,下部为绣黄色细砂层,结构松散,透水性强。排水渠挖除了粉质粘土盖板,渗水从砂层逸出,大部分地段排水渠两侧砂层渠坡上形成面状渗水,在局部形成集中出水点,共排查出集中渗水点10个。集中渗水点呈洞穴状,洞口随溢出水流有沙沸现象,洞口有少量积沙,水流清澈,也没有细砂沿水流方向呈带状堆积的现象。分析认为,这种现象是因为坝后逸出上升段水力比降大、洞穴集中出水点的孔口流速相对较大,带动了细砂颗粒翻滚所致。

由于东坝2+920~6+600段坝后2011年以来堆填了1~6 m不等的清淤料,压覆了排水棱体及原坝后纵、横排水渠,使坝后排水不畅,迫使渗漏逸出点全部后移到第1条排水渠,使得第1条排水渠近年来出现了多处集中渗漏密集点。

2.4 物探测试成果分析

为了查明东坝3+617~3+967段相对集中渗漏段是否存在渗漏通道或集中渗漏带,勘察中采用地质雷达、高密度电法两种物探测试方法,在坝顶、坝后绿化带、坝后公路边进行测试,物探测试结论如下:

布置于东坝轴线(桩号3+618.2~3+718.2段和桩号3+718.2~3+818.2段)的高密度电法测线显示在桩号3+668.2附近及3+753.2附近坝基与坝体接触面附近存在2处疑似渗漏异常。

布置于对应东坝轴线桩号3+568.2~3+968.2段坝后民武公路边地质雷达和高密度电法测线显示有8处疑似渗漏异常点集中分布在桩号3+658.2~3+893.2段,与坝后排水渠底流土集中分布段(桩号3+728.2~3+890.2)有较好的对应关系。

物探解释的坝体与坝基接触面渗漏异常与钻孔揭示的含砾砂层、粉质粘土透镜体相吻合。物探解译的坝后公路边8处疑似渗漏异常点与排水渠相对密集的渗漏点分布基本吻合。

3 红崖山水库渗漏问题分析评价

通过前面的分析研究:红崖山水库西坝渗漏量小,且渗漏量较稳定。这与西坝特有的工程地质、水位地质条件息息相关:坝基为新近系(N2)棕红色砂岩、泥岩及加里东期粗粒花岗岩为相对不透水岩体;左坝肩为第四系下更新统(Q1pl)洪积层,青灰色泥质砂岩和泥钙质胶结的砂砾岩为相对不渗透层;右坝肩黑山头粗粒花岗岩也为相对不透水岩体。但坝基由于清基不彻底,遗留厚0.43~2.9 m第四系(Q4alp)冲洪积含砾砂层,厚度不均一,为强透水层,该层构成西坝坝基主要渗漏通道。

红崖山水库东坝坝基覆盖层深厚(大于50.0 m),透水性强,在填筑坝体时,对坝基未做防渗处理,因此东坝坝基渗漏量较大。

其中:东坝0+000~0+810段渗漏量较小;东坝0+810~2+920段单宽渗漏量最大,主要原因是坝体高度大、水头差大,但坝后渗漏点少;2+920~6+600段单宽渗漏量较大,且不均匀,在3+658.2~3+893.2段坝体与坝基接触面存在渗漏带,相应在坝后第1条排水渠出现渗漏点密集分布,渗漏问题的危害性相对突出。分析认为3+600~3+900段是东坝渗漏相对严重的坝段。

4 结语

根据勘察、渗漏量观测资料、物探测试成果综合分析,红崖山水库渗漏主要是坝基的渗漏。

西坝渗漏量小,且渗漏量较稳定。

但东坝坝线较长,坝基为深厚覆盖层(大于50.0 m),透水性较强,渗漏量大,只有少量粘土斜墙坝型(桩号0+070~1+120)、其余均为分区混合坝型(桩号1+120~6+660),对分区混合坝段进行垂直防渗投资特大,也不能彻底封闭坝基、技术上有一定的难度,对重点渗漏量较大的坝段(东坝3+600~3+900)进行垂直防渗处理,但悬挂式混凝土防渗墙的防渗效果有限,但至少可以延长渗径、减少渗漏量、对渗透稳定是非常有利的。

分析红崖山水库渗漏特点,具有针对性的对深厚覆盖层渗控设计,为今后同类工程的防渗处理积累宝贵经验。

[1]水文地质手册(第二版).地质出版社.2012.9.

[2]工程地质手册(第四版).中国建筑工业出版社.2007.2.

[3]工程地质学(第十章渗漏、渗透变形观测地质研究).

[4]中小型水利水电工程地质(第二版).水利水电出版社.1995.6.

[5]甘肃省民勤县红崖山水库除险加固工程初步设计报告.甘肃省武威市水利水电勘测设计院.2002.4.

[6]民勤县红崖山水库东坝址总干渠至冯家滩段(0+000~3+000)工程场地地震安全性评价报告.甘肃地震工程研究院.2012.9.

[7]甘肃省民勤县红崖山水库加高扩建工程可研设计报告.甘肃省水利水电勘测设计研究院.2015.3.

[8]甘肃省民勤县红崖山水库加高扩建工程初步设计报告.甘肃省水利水电勘测设计研究院.2016.1.

[9]民勤县红崖山水库除险加固工程前期资料文件汇编.民勤县红崖山水库除险加固工程管理处.2003.

[10]甘肃省民勤县红崖山水库2009~2014年渗漏量观测资料.民勤县红崖山水库管理处.2015.3.

TV697.3+2

A

1004-1184(2016)06-0132-03

2016-10-17

任仓钰(1964-),男,陕西山阳人,高级工程师,主要从事水利水电工程地质、水文地质勘察设计工作。