钢筋混凝土框架结构爆破拆柱后传力机制分析

张凡榛,李必红,崔伟峰,张硕云,何庆锋

(1.国防科技大学指挥军官基础教育学院,湖南长沙410072;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙 410082)

钢筋混凝土框架结构爆破拆柱后传力机制分析

张凡榛1,李必红1,崔伟峰1,张硕云1,何庆锋2

(1.国防科技大学指挥军官基础教育学院,湖南长沙410072;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙 410082)

在钢筋混凝土框架结构遭遇爆炸荷载作用造成支承柱失效试验的基础上,分析爆源位置上层框架柱的竖向变形和应变变化,框架的受力状态,相邻柱轴力变化等主要试验特征。依循新的荷载传力路径研究结构体系在原有支承柱失效后,结构新的荷载传力机制的形成规律,对混凝土结构爆破拆除和防爆防倒塌设计具有积极的指导意义。

混凝土结构;梁柱结构;后倒塌过程;内力重分布

0 引 言

现阶段研究多关注面向爆炸或爆轰作用下钢筋混凝土构件或结构的抗爆性能、动力响应和破坏模式[1-4]等等。恐怖袭击或其他原因引起的爆炸,不仅会直接对爆源附近的人员和财产造成杀伤和毁坏,也会对结构局部造成损伤,甚至可能导致建筑结构某些关键构件失效从而发生整个结构或局部的连续倒塌,从而加剧灾害程度[5]。

在现实当中,美国俄亥俄州的Alfred P.Murrah联邦大楼[6],遭遇卡车炸弹的袭击,结构发生连续倒塌破坏;英国Ronan Point公寓[7]第18层某户煤气爆炸,引起连锁反应,大楼局部发生连续倒塌破坏。实际上,上述事件中,爆炸的能量不足以使得整个结构发生整体倒塌破坏,而是由于爆炸对结构的局部造成损伤和破坏后,结构原有的荷载传递路径散失,传力机制发生改变,结构内力进行重分布,在重力的作用下,最后超出结构承载能力,结构整体倒塌,即所谓结构的后倒塌过程(Post Failure)。因此,准确知晓结构遭遇爆炸荷载作用后的传力途径和机制,对混凝土结构爆破拆除和防爆防倒塌设计具有积极的指导意义。

本文以钢筋混凝土结构为例,通过爆炸拆除构件法来研究结构新的荷载替代路径和传力机制。

1 试验研究

本文通过对4层钢筋混凝土梁柱结构框架,用爆炸方式移除底层框架支承柱试验来研究爆炸荷载作用下框架结构的传力机制。

1.1 模型信息

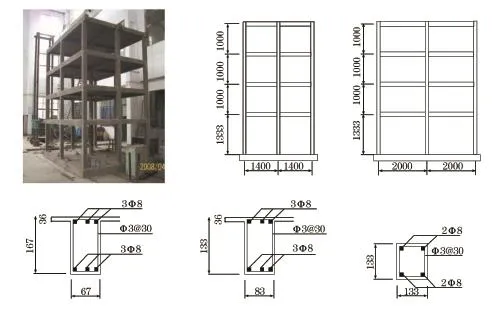

模型依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)[8]和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)[9]设计制作。框架4层2跨2开间(见图1),模型比例为1∶3。梁、柱钢筋屈服强度与极限抗拉强度分别为310 MPa和370 MPa。混凝土的强度实测值为27 MPa。

1.2 加载方案

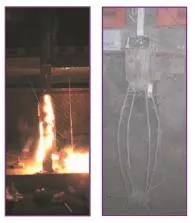

倒塌性能试验选择短轴方向底层边中柱作为主要支承构件移除对象。为模拟正常使用状态,结构活荷载作用,预先通过砝码在板面施加2 kN/m2均布荷载。试验为确保支承完全失效,沿柱高钻6个爆破孔,直径28 mm,间距120 mm,深80 mm。孔内填塞炸药和雷管。采用2号岩石乳化硝铵炸药,试验每孔装药量为30 g。采用毫秒延期导爆管雷管引爆炸药,采用触发导爆管雷管,通过军用78式点火机引爆电雷管,如图2所示。试验爆炸瞬间起爆以及柱的爆炸过程通过的高速摄像机进行记录。

1.3 数据采集

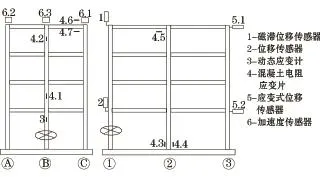

在钢筋混凝土框架结构模型的测量位置布置应变、转角、位移和加速度4种传感器,如图3所示。

主要是位移测量爆源附近相邻的轴柱水平方向位移(日本TML公司全桥应变式传感器,量程100 mm)和附近上层柱的竖向位移(大量程1000 mm磁滞式位移传感器);加速度测量主要是失效柱的上端位置的竖向加速度(日本共和电业出品的压阻式三向加速度计);转角测量主要获得爆源附近梁的倾斜角度;另外,通过对爆源附近支承柱轴向应变的测量,获得柱轴力变化。上述所有的外接测试设备

均接入德国HBM-MGC Plus动态数据采集仪进行同步采集,采样频率为1200 Hz。

图1 结构模型

图2 柱上炮孔布置

图3 测点布置与编号(正向与侧向)

1.4 主要试验结果

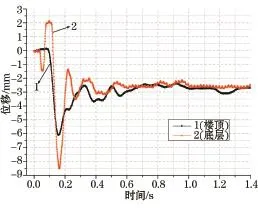

如图4所示,爆炸后,底层边中柱混凝土快速剥离,只剩下纵向钢筋,可以认为支承柱承载能力彻底散失。如图5所示,底层中柱失效后,结构的振动和内力传递平衡过程主要集中在前0.3 s时间内,且靠近爆源的测点(底层)显示的竖向位移变化比远离的测点(顶层)变化剧烈,下部竖向位移最大达到-8.5 mm。在0.3 s之后,上部结构在经历有阻尼的衰减振动后,内力重新平衡,竖向位移保持在-3 mm的位置(向下)。

图4 起爆瞬间和炸后现场

图5 爆源位置上层柱竖向位移时程曲线

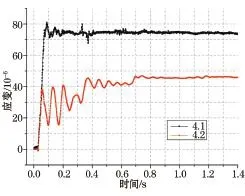

图6给出的是框架底层边中柱破坏失效后,爆源上部二层和四层柱竖向应变时程变化,受拉为正。二层柱应变4.1测点的变化明显大于四层柱应变

4.2测点的变化。

图6 爆源位置上部结构二层柱和四层柱应变

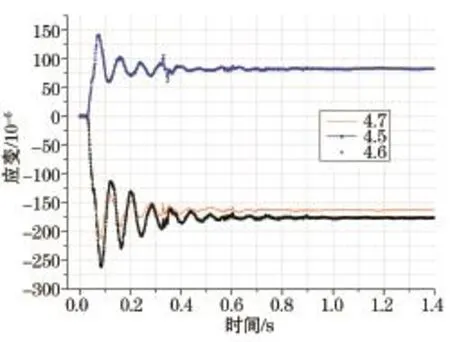

图7给出的是框架底层边中柱破坏失效后,爆第四层框架梁端应变变化情况,受拉为正。从图中可以看出,梁端上下底面应变在经历了自由衰减振动后都趋于稳定,其中上侧应变4.6测点受拉,下层应变4.5与4.7测点均显示出受压状态,而且受压应变变化(稳定后约175με)明显大于上侧受拉应变变化(稳定后接近75με)。

图7 第四层梁端应变变化

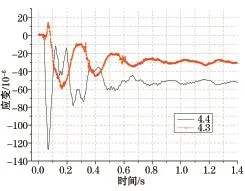

图8给出的是框架底层边中柱破坏失效后,爆源位置相邻柱竖向应变,受拉为正。靠近爆源侧应变4.3测点初始有个受拉过程而后转入受压状态,远离爆源侧应变4.4测点在爆炸发生后变化剧烈,总体与相对位置应变4.3测点呈相向的变化。

图8 爆源位置相邻底层柱竖向应变

2 传力机制分析

(1)爆破拆柱后,从二层及顶层柱竖向位移变化来看,最大变化只有8.5 mm,说明整个结构仍处于弹性状态;从爆炸发生开始至0.4 s时间内,由于底层支承柱突然失效,结构开始寻找新的传力路径,而且越靠近爆源附近,反应越发剧烈(底层变化2大于顶层变化1),越远离爆源位置的反应越慢;底层位移与顶层位移最终趋于一致,说明由于结构的空间作用在不断协调平衡各构件内力,构件内力的变化最终会在结构体系中有所反应和体现。

(2)结构在位移上协调变形一致,在结构内力上表现出差别。上部结构失去下柱支承后,二层和四层柱竖向位移趋于一致,但是通过二层与四层柱测量的应变变化可以看出,越靠近爆源位置应变变化(4.1测点)越剧烈,越远离爆源位置应变变化(4.2测点)越平缓。上端支承柱原处于受压状态,下端支撑力失效后,上端支承柱相当于卸载,且卸载的幅度约是上层柱的2倍。此时,说明结构传力机制不再通过支承柱传递,转而需求新的荷载路径。

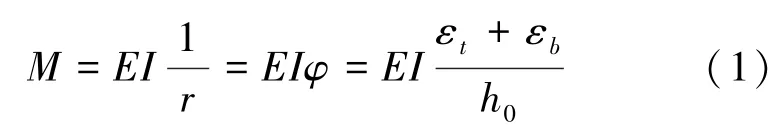

(3)在结构设计中,框架结构楼面荷载,以双向板或单向板的受力机制传递给框架梁。从图7梁端上下表面的应变可以看出,上表面受拉(4.6测点)和下表面受压(4.5和4.7测点)。说明底层支承柱失效后,原通过柱传递的荷载,转由梁来承担,造成梁端弯矩显著增加。依据公式(1)计算新弯矩M与原结构设计弯矩相比增至约3.5倍。

式中,E为弹性模量;I为截面惯性矩;r为截面曲率半径;φ为截面曲率;h0为截面有效高度;εt;εb分别为截面上部和下部应变。

(4)而梁承担的板面荷载,最终还是传递至周边相邻柱。相邻底层柱应变(4.3和4.4测点)最终稳定,均为受压状态,说明原边中柱失效后,结构体系寻求荷载路径的终点,落实到相邻柱承担新分配的轴力。依据公式(2)计算新增轴力N与原结构设计轴力(50 kN)比较增加约39%。

式中,E为弹性模量;ε为截面应变;A为截面面积。

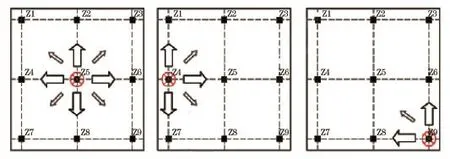

综上,钢筋混凝土框架结构支承构件失效后,原来由板-梁-支承柱的传力机制发生改变,结构体系寻求新的平衡,原失效柱传递的荷载,通过梁和板传递至周边相邻柱,如图9所示。

图9 板面荷载分配示意

3 结 论

本文从爆炸荷载作用造成钢筋混凝框架结构支承柱失效试验,研究结构原有荷载传递路径失效后结构受力机制变化规律,为精确分析结构遭遇爆炸倒塌过程破坏机理研究提供参考依据。

(1)钢筋混凝土结构的整体作用,构成结构爆破拆柱后传力机制的基础。结构依靠整体作用,传递和平衡新增荷载,协调构件之间变形。底层柱失效后,新的荷载传力机制,使得框架梁承担荷载约增至原来的3.5倍,相邻柱新增轴力也较原设计增加约39%。

(2)由于试验中协调变形较小,结构体系中梁压拱作用和悬索作用未有体现。爆炸造成支承柱失效后,相邻柱新增轴是否超出柱轴压比限制等是需要进一步研究的问题。

[1] 匡志平,杨秋华,崔 满.爆炸荷载下钢筋混凝土梁的试验研究和破坏形态[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(9):1153-1156.

[2] 陈 力.防护门抗爆能力的理论、试验及数值模拟研究[D].南京:解放军理工大学,2008.

[3] 师燕超,李忠献.爆炸荷载作用下钢筋混凝土柱的动力响应与破坏模式[J].建筑结构学报,2008(4):112-117.

[4] 方 秦,陈 力,张亚栋,等.爆炸荷载作用下钢筋混凝土结构的动态响应与破坏模式的数值分析[J].工程力学,2007,24(2):133-145.

[5] 李忠献,方 秦.工程结构抗爆防爆的研究与发展[R].国家自然科学基金委员会材料与工程学部学科发展战略研究报告系列之《土木工程卷》,2006.

[6] Corley W G,Mlakar P F,Sozen M A,Thornton C H.The Oklahoma City Bombing:Summary and Recommendations for Multihazard mitigation[J].Journal of Performance of Constructed Facilities,1998,12(3):100-112.

[7] Pearson C,Delatte N.Ronan Point Apartment Tower Collapse and its Effect on Building Codes[J].Journal of Performance of Constructed Facilities,2005,19(2):172-177.

[8] GB50010-2002.混凝土结构设计规范[S].

[9] GB50011-2001.建筑抗震设计规范[S].

2016-08-25)

张凡榛(1982-),湖南长沙人,博士,讲师,主要从事工程结构防爆防倒塌研究,Email:609051168@qq.com。