三角地

⊙ 文 / 丛治辰

三角地

⊙ 文 / 丛治辰

丛治辰:一九八三年生于山东威海,中国作家协会会员,中国现代文学馆特邀研究员,北京作家协会合同制作家。二〇一三年起执教于中共中央党校文史教研部,曾赴美国哈佛大学费正清中国研究中心访学。主要从事中国现当代文学与文化研究、城市研究、当代文学批评。

那时夏天也不像现在这样喧嚣。小邮局旁边的报刊亭空空荡荡,隔街两座破败的宿舍楼,藏青色、笨拙的影子小心翼翼探出马路牙子。街上路人三五个,在浓密的树荫下默默行走。微风吹过,树叶簌簌作响,枝叶间洒下的明媚阳光晃了眼睛,在他们的面庞上轻轻跳跃。

沿街走到尽头,正对长长一排宣传墙,玻璃橱窗里端正地摆放印刷精美的海报展板。学术十杰、优秀学生干部表彰、北大年度建设成就,等等,正襟危坐,衣冠楚楚。而三角地落寞地站在一旁。那是夏日的午后,太阳尚未向西过多偏移时的落寞,能想象得出吗?蝉声嘶叫如泣,拉长午后缓慢的时光,就像童年时蹲在路中间看蚂蚁的你突然转过头来,黄土飞扬的马路一直向远处延伸。阳光浓烈有如一管炙烤爆裂的橘黄色油画染料,涂抹在十六楼挂满窗子的北墙,以及三角地几面铁锈斑驳的布告栏上。小广告层层叠加如补丁,培训机构花色繁多任君挑选,校内学生床位三百一月,可以日租。发脆的纸角微微颤动,仿佛一触即碎,让你想起家乡贴满性病广告的电线杆。

那时你只有十八岁,左脚支地停在单车上,略微有些喘息。沿清华西路骑车过来,右首是干枯的万泉河,左首是北围墙,园里肥美的枝叶纷纷探出脑袋。拐进颐和园路,你从未想过电视上那扇辉煌如王府的西校门前居然是这样的逼仄小街。从校友桥冲下,轻快如鸟的两翼。西侧门旁小荷塘后面的秀美小山被围起来,正在施工,一年之后连你也不能记起那座丑陋校史馆的前世前生。狭长如火车的佟府饭店还在,门外摆一排白色塑料桌,撑开阳伞。穿黑色纱质吊带裙的姑娘坐在伞下,娴静而放荡;她的男友坐在一旁,将脑袋放在她白得晃眼的大腿上;你惊鸿一瞥,嘿嘿傻笑着飞快经过。二体的网球场破破烂烂,零星几个人在来回奔跑,顶着大太阳,你看不懂他们跑些什么,鼓荡的热风吹起你的衬衫,一飘一飘的。

北大的路纠结盘错,令你一度担心走丢,其实不管怎样七拐八拐,最后都会通向三角地。就像把散落的线头收拾起来,打一个结。道路如蛛网般四面延伸,不用多远就再次分叉,三角地因此成为一个中心,仿佛茕茕独立,却又如茧自缚,令你感到莫名惆怅。你下车买了瓶水,坐在十六楼后面的长椅上喝完。那些将大字报贴满墙,爬上十六楼平台大声演讲的人们大概也放假回家,或已毕业离去,只留下这座寂寥的校园。你平静地这样想。下午三四点,从东门出去,门外是大片胡同平房,你在胡同深处找到一家书店。隔着胡同,对开的两间屋,光线昏暗,纸香弥散。你突然想起小时在电视里看到的北京老城,站在胡同中间仰起脑袋,天空没那么蓝,脏脏的,既没听到鸽哨,也没看到鸽群。而不时从胡同穿过的北京大妈,让你恍惚如在故乡。

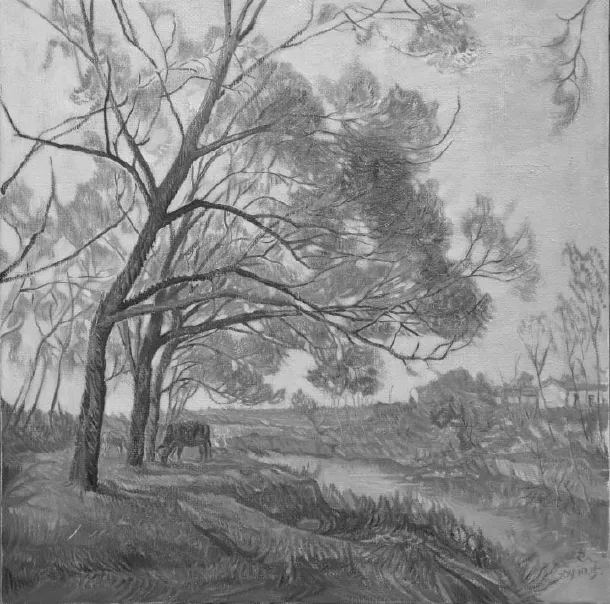

⊙ 朱世良·故园系列5

回忆有如明代梳妆台上那面镜子,美人轻轻放下去,再拾起时,容颜已老。多好的芳华绝代,也不抵黄粱一梦的物是人非。十九岁你再来此地,东门外的胡同平房已拆得断壁残垣,凭吊良久之后数月,你才知那家隔着胡同对开的小书店就是大名鼎鼎的万圣书园,如今迁到成府路上,在蓝旗营小区门外装修得典雅洁净。可惜你始终再未爱上它的伪小资情调。九月,夏天即将过去,北京的蝉声依旧很躁,而三角地张灯结彩,喧嚣如市。后来你想,你并非讨厌人群,只是不能忍受黏湿汗味中不知所措的气息。他们同你一样,不过是大一新生,眼神清洁如幼小的鹿,迷茫亦如幼小的鹿。

开学后第二周,学生社团划地为界摆摊设点,如乡间小贩奋力叫卖。你贴着很多发热的身体穿过,二十米的路足走了十分钟,挤出来时两手攥满海报,耳朵几近聋掉。喧嚣如同回声,将始终在此响起,即使你经过时空荡无人,也隐约敲击耳鼓。你才开始怀念某个宁静的下午,悠长隐秘的时光。就像多年以后,你也常想起深秋傍晚时站在布告栏前的那个女孩。碎发短及耳廓,眼睛明亮,穿白色大衣,围红色围巾,在昏暗路灯下,皎洁如一泓月光。隔着二十世纪八十年代几座旧楼,太平洋电脑城阳具般矗在东南,霓虹猩红,高高闪烁。而在那一刻,你感到三角地倏然垂落,成为红色天空下唯一逃离魅幻灯光的地方。

从众多社团海报中做出的选择,使你遇到这个女孩,你们有足够时间相识相知。初冬天气阴沉,你午睡还未全醒,她打来电话说社团活动要你俩负责宣传。带着残梦的慵倦定下日期去三角地张贴海报,你突然心血来潮,问她,有时间陪我出去买件大衣吗?并非全是借口,你从来是生活潦草的人,真的忘记从家乡带件御寒的冬衣。六层楼的窗外,除去结了重霜的天空,什么也看不见。你感到过了许久,电话那端才传来轻轻的笑声。好呀,她说。你轻出一口气,好呀好呀,好呀,因这两个字,是否你从此可以等在女生楼前的银杏树下,可以携子之手,与子同行在落叶铺开的地图上。边缘卷起的,褶皱的,明黄色的地图上。——湖水陷进去,飞檐吊起来,而你们单薄瘦小,如十年前的旧书页里抖落两个标点。

你仍旧不擅长和喜欢的女生相处,拘谨如履薄冰,词不达意。偏偏几个地方都没有满意的式样,冬天你只穿黑色,下摆要长及小腿,起风时能轻轻扬起。你羞于这样向她描述,只是不住摇头。又或者,你只是喜欢同她一起,从物美超市拐过学五食堂,在博实路边的小商铺一家家问,接受只羡鸳鸯的目光。那件黑色的长风衣最终在北新商店买到,此前你从未走进这座土灰色的建筑,虽然它就在三角地西侧,每天落日的余晖挂住它的檐角,再缓慢投在三角地的花坛中。就像黄昏的一道关卡,盘踞在那里,方正如骨灰盒。据说原是为尼克松访华建造,那位背运的美国总统就在这里发表演说;风格却是苏式,坚固厚重如堡垒,天花板高高悬起,虽是一层平房却近两层高。木头门窗宽大腐朽,旧漆剥落皴裂,昔日的礼堂如今光华不再。你们好久才适应室内昏暗的光线,灰尘细密,在你掀开门帘时透进的阳光里翻飞。笨重的玻璃柜台,少得可怜的陈旧货物,躲在阴影里抿茶水的售货员,眼神冷漠,行动迟缓,都像足童年时家乡那间供销社。你想或许就因为这个,你们后来那么喜欢这里。她说,我们去北新喝奶茶吧,我们去北新吃冰激凌吧,你愿意陪我去北新照大头贴吗?似乎从未见过别的顾客。你们并非不知道,物美的服务更好,博实的货更多。可就是深深迷恋门帘掀开的刹那,时光倒流的错觉,就像一条河从身体里穿过。

周六是大风天,赞助公司说,要把宣传的海报贴满三角地。海报是橘黄色,每块布告栏贴四张,三块一共十二张。贴到第十张,一只手从背后伸出把海报狠狠撕下,你俩都惊住。不能这样覆盖海报。为什么?因为这里卖给人家了。你朝他努嘴的方向看,一个混混儿模样的人斜跨在单车上,展臂挥舞,往布告栏上刷糨糊,车筐里放着一卷纸张粗劣的小海报。你才明白何以布告栏上永远整齐地铺排培训机构广告。

坐在北新商店北面油腻的饭馆里,听到北风呼啸而过,木叶沉吟如暴雨将至,你想象那些新贴的广告边角已微微卷起,在强风里瑟瑟发抖。从未感到如此沮丧如此需要交谈,你说,原来的三角地从现在的位置往北,还要延伸很长一截,直到如今的百年讲堂。那时百年讲堂是大饭厅,学生把想法和意见写成大字报,贴在大饭厅的民主墙上,逐渐成为三角地的传统。你说起白衣飘飘的八十年代,大声朗诵诗歌的青年,贴在布告栏的争鸣文章,都足以引起围观。那时的三角地是否也如现在社团招新一般,壅塞如不堪重负的心脏,血管随时可能炸开?你看到她的眼睛闪闪发亮,令你几欲落泪。你们还互相谈起童年,如何各自在城市的十字路口游荡,孤独地长大。轻率诚挚地恋爱,然后尘归于尘,土归于土。谈起梦想,中学时代因传说对这所学校的爱恋,如今在喧闹的声浪里夜夜不能入眠。傍晚时饭馆里响起音乐,老狼的声线沙哑苍凉,叶蓓的高音如帛绽裂,每一声都敲在心尖上。开始的开始,是我们唱歌;最后的最后,是我们在走。开始的开始,开始的开始,开始的开始啊。你突然开口向她表白,自己都吓了一跳。她怔怔盯住你。我不知道,她说。我不知道。声音越来越小,嗫嚅着,眼睛也低下去。我不知道,给我点时间吧。

那时你太年轻,尚无从体会有些拒绝背后自有款款心曲,却也明白这并非太坏的结果。至少你可以坦然地在教室门口等她,同去食堂吃饭,同去图书馆自习。可以在子夜时穿过三角地,一起去未名湖北闲逛,在那些废败的土屋之间,干涸的池塘之间,荒凉的、一人高的芦苇之间。你们经常在讲堂侧门巨大的电影海报展板前伫立良久,听那个头发花白的疯老头站在一旁喋喋不休。那时关于这个老人有太多传说,如今全都湮没不闻。你们只知他每天下午都会出现,向每个路人讲解即将放映的电影。不论陈年旧片,还是最新流行,都头头是道,入木三分。你惊奇地发现,只要谈起电影,他就神采奕奕,语言亦极有条理,除语调和语气不可遏制地流露出偏执的疯狂,活脱脱是名士派教授模样。二十岁那年盛夏你回到学校,听说他已在非典中死去。原来他就住在楼道阴暗的十六楼,病发时辗转呼喊久无人应,最终是一名老校工借了辆平板三轮载他去北医三院,半路就断了气。你获知此事时,三角地依旧车水马龙,而再无人知道曾有这样一个疯癫的老头。此时你和她已来往渐少。往事一幕一幕,如连环大戏,无论是时代的,还是个人的。你站在落幕后乱纷纷的舞台上,不免若有所思。

你后来终未想破,如何两人会渐行渐远。或许裂纹早在冰层以下蔓延,而冰面兀自光可鉴人。十九岁那年元旦,照例有露天的新年狂欢。在讲堂广场一角搭起舞台,载歌载舞通宵达旦,整个广场挤满人,欢呼跳跃如浪翻腾。你未能约出她。她说,玩了一学期,要考试了,我得复习。她说,和你在一起,我就没有心思做正经事。你似乎已习惯喧嚣,在人群之中既不烦闷也不欢腾,只觉人头攒动却如对荒原,无比空虚,无比辽阔。老校长跨上舞台准备敲钟时你的手机突然响起,回头发现她站在人群外的高台上。你赶紧挤出去,在午夜钟响时将将拉住她的手。

三角地那排衣冠楚楚的宣传墙后是十六楼,二者之间的尺寸之地,常年幽静无人,与一墙之隔的三角地相比,如遭遗弃。她拉你离开人群,她说,我不喜欢人多。于是不知不觉走到这里。你们如偷窥一般,看不远处人人狂欢。她的手似乎轻轻勾了一下,又勾一下。你不明白月光怎能如此明亮,涤净所有声光电影,令你一下想起初见她那个傍晚。你转脸看她时,她正匆忙将脸掉开,突然间你无比慌乱,不知是否就在此时,该抱住她,亲吻她。此后很长一段时间,你以为只因当时太怯懦,其实不是,是恐慌。她说,不知明年此时会怎样。你看到月光从三角地花坛里两株松树之间流溢,打出她柔和的侧影,又想起那时她说她不知道,不知道。眼神里真的全是茫然。你脑子里遂全是呼啸的尖叫,我不知道,不知道。后来想想真可笑,不过是拥抱,那时太年轻。可没有办法,就是恐慌,仿佛一旦揽她入怀就会沦陷。你们都一样,沉溺而自私,没一点安全感。而就在你要伸出手时,她轻轻叹口气,说,太晚了,回去吧。

那个冬天你反复吟唱那首陈旧的校园民谣。校门口的酒馆里也经常有人大声哭泣,黑漆漆的树林里,有人叹息。宿舍里的录音机也天天放着爱你爱你,可是每到假期,你们都仓皇离去。仓皇离去。你很晚走,独自留守冬季的校园,在三角地长久观察干枯的乔木。以墨蓝的天空为背景,树枝粗壮黝黑,如金属浮雕。偶尔乌鸦飞过,你莫名想起她走前最后一次约会。站在话剧散场后的长安剧院门口,你看到人群逃难般离开,像清水渗入土中。夜里十点,经过一个一个十字路口,北京的红绿灯程序复杂,令你们永远找不到合适的时机。倏忽来去的汽车尾灯几乎晃花你的眼睛,你突然听到她说,北京怎么这么大。这么大,这么多车,这么危险,这么叫人心发慌啊。

回家之后,她反不再依赖手机,你总得不到她的短信回复。那晚短信再次石沉大海,你在南门的小酒馆自斟自饮,直到两点。凌晨的三角地一派狼藉,布告栏上的小广告自从放假无人更新,早已残破,纸屑滚满地。趁酒气上涌,你站在布告栏前,狠狠撕扯残留的广告。起初逞匹夫之勇,收效甚微;冷风吹到脑袋渐渐清醒,你开始认识到这是一个技术活儿。手指必须保持高度敏感,细细摩挲,寻找未粘严实的边角,轻轻挑起,缓慢撕开,切忌用蛮力,那只会撕裂,从而失去线索。有时糨糊的空隙在纸张中间微微鼓起,要先用指甲挤裂。凌晨四点回到宿舍,想起留在身后光秃秃的布告栏,有如决斗胜利,兴奋得不能入睡,索性八点钟直接收拾行李去赶回家的火车。

新学期你继续沉迷于这项游戏,几乎不能自拔。每个未能见她的夜晚,你都不能控制地出现在凌晨的三角地。就像你从小热衷将未好的伤疤揭开,隐秘的快乐,伴随隐秘的痛楚。你渐渐发现,完全撕掉那些广告无异帮斜跨单车的混混儿们清理战场。于是改变战略,只撕一半,让撕开的半截广告耷拉在布告栏上,除非清理干净,无法继续粘贴。开始有人关注此事,某天你再去时发现广告上贴着许多小小的绿色椭圆标签。北京大学广告粘贴许可证。你不免想起某个周六,大风天。想起小饭馆里你们说过的话,窗外风声呼啸,她眼睛明亮。你顿觉奇耻大辱,不禁怒火中烧,疯狂踢打已被撕得如同烂疮的布告栏。薄铁板发出空洞钝重的声响,在午夜传出很远。你听到杂沓的脚步由远而近,赶紧转身跑掉。保安的喝问声接踵而至,躲在讲堂西侧阴影中的你,大气不出,却不能抑制,泪流满面。

三角地狭窄如邮票,拥挤如蜂房,人来人往,走丢几个绝不足奇。再次深秋时候,三角地多出一张桌子。一名骨骼清奇的男子坐在桌后兜售著作,有人说是身残志坚的残障人士,有人说不是。渐渐无人议论,横竖此地从不缺奇人。初冬时候,三角地又多出一张桌子,第二位骨骼清奇的男子坐在桌后兜售著作,有人说是身残志坚的残障人士,有人说不是。渐渐也无人议论。那天清早,你穿黑色的长大衣,匆匆穿过三角地,赶公车去公司实习,两位奇人正在路边厮打。骨骼清奇甲说,你拜读我的大作,为什么在书上乱画!乙说,那些句子就是不通!甲说,不通也轮不到你来改!连你也不禁莞尔,侧脸看去,奇人身手敏捷,绝非残障。奇人背后,十六楼似乎又颓败了几分,北面的十七楼已开始改建,不知为何十六楼迟迟不曾动工。你想起某个已无人知晓的疯老头,突然想知道,他在生前怎样度过冬天。你掏出手机,想发一条短信。写了删,删了写,终于把手机合上。

二十二岁那年冬天,你再次得到她的消息。她说,快毕业了,出去喝酒吧。你们偏要拖一包啤酒,裹一层层大衣,坐到三角地旁的马路牙子上。三角地明亮柔和,像是将月光拉成一块玻璃,再用石子轻轻敲碎,叮叮当当落了一地。北新商店要拆,职工们不肯,每天在商店门口抗议,墙上门上贴满触目惊心的标语。我们要吃饭!我们要生活!你将一罐啤酒一饮而尽,问她,还记得这里吗?她说,记得。还是拆了好。我现在顶烦他们,有工作时不肯干活儿,现在叫什么屈。你没说话,只是又打开一罐啤酒,递给她。那天你们全都喝醉,倚在北新商店腐坏的木头大门上,她说,你知道吗,从你之后,我再不会爱上别人。不会爱上别人。你听到自己说,我也是。事隔三年你想再次揽她入怀,可是,你们都已醉到没有力气。

可是,可是。可是第二天你就在那间小饭馆看到她和男友。她拉着男友的手,将脑袋埋在他两腿上,表情慵懒,小鸟依人,看到你时,照旧神色坦荡。傍晚时小饭馆再次响起音乐。老狼的声线沙哑如故,叶蓓的高音仍如裂帛,每一个字都敲在你的心尖上。他们说开始的开始,是我们唱歌;最后的最后,是我们在走。我们在走,在走,在走。

几周后北新商店被拆,变成一片小树林。那间小饭馆拆去一半,转作半间打印店。七月流火,心宿星西落,毕业生亦拖着行李匆匆离去;两个月后新来的人,童年时即未曾见过供销社。而在此之前,新年狂欢夜不再露天举办,转入讲堂室内,只有少数人拿得到票;你十八岁初来此地看到的佟府饭店,早被夷成平地。她随男友南下广州,从此再无音讯,因此也不会知道,在你二十四岁那年,三角地被学校拆毁,据说将代以官方操控的电子公告屏。如烂疮般的布告栏没有了,三角地如此干净;可是再没有一个地方,能够敲打出金属的空旷回声。即使那回声已爬满铁锈,如今看来也弥足珍惜。她将不会知道,再无一个地方可供歌唱,可供缅怀,可供爱恋。

二十四岁的夏天,你与女友在十六楼租房同居。开学第二周,三角地再次如壅塞不通的衰弱心脏。你在二楼,两手紧紧揽住她的腰,喘息如牛,汗流浃背。女友白皙的身体渗出细密的汗珠,长发飞扬,如醉如狂。爱我吗,爱我吗,爱我吗。爱,爱。爱。爱啊。女友不断挥舞的手臂一下推开窗户,尖厉如裂帛的声音远远传出。你就在那一刹脑中空白如洗,听到窗外霎时安静。只有某个社团的音响依旧放出音乐流泻如水,女友高亢的呼救声从中刺破。

爱啊。爱。开始的开始。爱啊。我们唱歌。爱。最后的最后。爱啊,爱。我们在走。我们在走。在走。爱啊。