特高含水期剩余油分类评价研究

——以南堡陆地浅层G69-13断块为例

龚晶晶,唐小云

(中国石油冀东油田分公司,河北唐山063004)

特高含水期剩余油分类评价研究

——以南堡陆地浅层G69-13断块为例

龚晶晶,唐小云

(中国石油冀东油田分公司,河北唐山063004)

为精细刻画特高含水开发阶段的剩余油分布,在建立剩余油分类评价体系的基础上,结合水驱前缘饱和度和残余油饱和度值,确定了各类型剩余油之间的界限值,运用数值模拟技术分类定量刻画了各类型剩余油的分布。研究表明,南堡陆地浅层油藏滞留型剩余油占比达72%,下步提高采收率技术方向以提高波及系数为主,兼顾提高驱油效率,才能实现剩余油的高效动用。

南堡陆地浅层;剩余油;分类评价;特高含水期

南堡陆地浅层油藏为复杂断块天然水驱油藏,目前已经全面进入特高含水开发阶段后期,综合含水96.5%,地质储量采出程度20.3%,优势渗流通道发育[1-3],剩余油普遍分布、局部富集。针对这类型油藏,大幅度提高采收率成为最现实的战略选择,而剩余油研究是其前提。对于特高含水开发阶段后期的剩余油研究,需要在明确剩余油的成因与分布规律基础上[2-9],准确预测剩余油、定量描述和评价剩余油富集区。目前对剩余油的分类定量刻画研究比较少,本文拟运用数值模拟技术,以南堡陆地浅层G69-13断块NmⅢ2②小层为例,在建立剩余油分类评价体系的基础上,分类定量刻画剩余油分布,并针对性地提出提高采收率技术方向,为提高采收率潜力评价与效果预测奠定基础。

1 G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油分布

G69-13断块NmⅢ2②小层是南堡陆地浅层G29断背斜的一个典型油砂体,含油面积为0.161 km2,平均孔隙度32.3%,平均渗透率564×10-3μm2,地面原油黏度144 mPa·s,属于常规稠油油藏;油藏原始含油饱和度为0.6,原始地质储量为14.23×104t;小层于2006年9月开始陆续有油井生产,有生产井5口。目前综合含水99.2%,累计产油3.06×104t,采出程度21.5%,呈现低采出、高含水的开采特征。

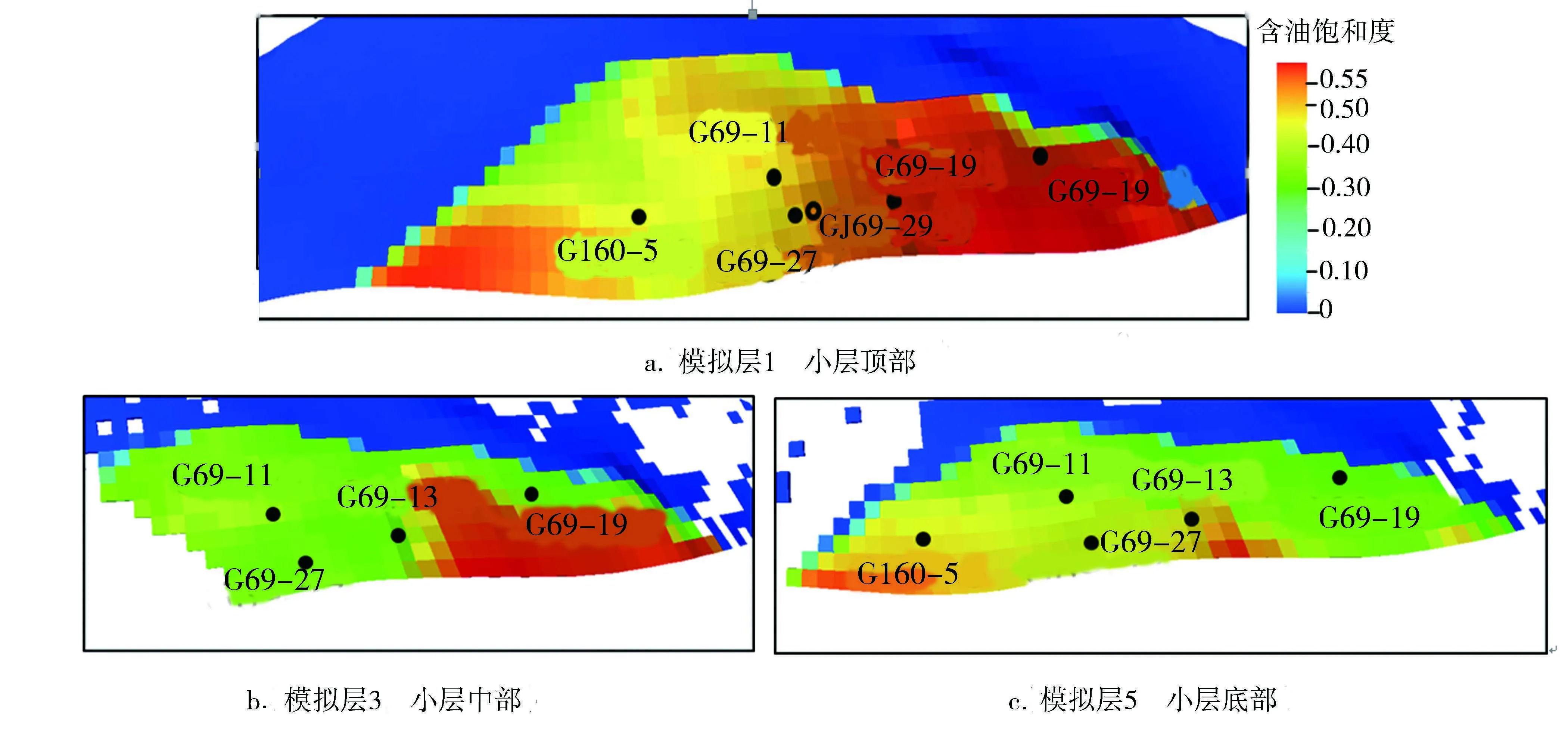

根据数值模拟剩余油研究结果(图1),结合密闭取心井GJ69-29井岩心分析NmⅢ2②小层剩余油分布(图2),G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油主要受储层韵律、断层和开发井网控制,剩余油主要分布在层顶和断层根部等水驱难波及的区域;受东部井区G69-13井在含水83%时提前形成渗透通道影响,东部G69-13~G69-19井区形成了一个明显的剩余油滞留区,小层中、上部剩余油饱和度为0.55~0.60,接近原始含油饱和度;西部井区于2008年开始实施提液措施,至2012年前单井液量一直保持在200 m3/d左右,强采导致水驱波及系数较低,残留了大量的剩余油,小层中、上部剩余油饱和度为0.45~0.55。

2 剩余油分类评价体系构建

G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油富集区主要分布在G69-13~G69-19井区层顶和断层根部,G160-5井区和层中下部剩余油饱和度相对较低。针对不同类型剩余油,需要有不同的剩余油挖潜技术对策。为此,基于陆地浅层天然水驱特高含水油藏特点,建立剩余油分类评价体系(图3)。大庆等油田的研究与实践表明,宏观剩余油主要分为两类,第一类是受局部低渗层或不渗透层遮挡、水流未波及而滞留形成的剩余油,未动用或动用较差,剩余油富集,微观呈片状或簇状分布;第二类是水淹区域水驱后残留的油,包括水的微观指进与绕流形成的微观团块状剩余油和滞留于微观水淹区域的残余油,含油饱和度一般在水驱残余油饱和度附近,微观分布分散,形状复杂[7-10]。根据剩余油赋存类型,将剩余油划分为残留型剩余油和滞留型剩余油,残留型剩余油指目前剩余油饱和度在残余油饱和度附近的区域;滞留型剩余油指目前剩余油饱和度大于残余油饱和度的区域;按照剩余油的分布区域,可以将滞留型剩余油划分为水驱未波及区剩余油和水驱弱波及区(水流通道两侧区域)剩余油。考虑到南堡陆地浅层油藏目前水驱提高采收率潜力小,需要运用三次采油技术才能有效动用剩余油。为了定量刻画提高波及体积和驱油效率,按照剩余油的动用机理,将滞留型剩余油进一步划分为剩余水驱可动油和剩余水驱不可动油。剩余水驱可动油是水驱阶段未能波及整个油藏,导致水驱未能有效动用,通过三次采油技术扩大波及体积能够有效动用的油;而剩余水驱不可动油是水驱油不能动用的油,需要运用三次采油技术才能有效动用。

图1 G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油饱和度平面分布

图2 密闭取心井GJ69-29井NmⅢ2②小层剩余油分布

图3 特高含水期剩余油分类评价体系

3 G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油分类评价

3.1 分流曲线确定水驱波及含油饱和度界限值

根据水驱前缘含水饱和度的定义[11],可以把水驱前缘饱和度作为界定油藏水驱波及与水驱未波及的界限。在水驱前缘处,由于毛管压力大小不同,水的前进参差不齐,形成不规则的油水分布,导致水驱前缘之前的含油饱和度并不等于原始含油饱和度,油井也会提前见水,但受该作用影响的水很有限,不能表明水驱已经波及整个油藏。南堡陆地浅层油藏储层非均质性强、强天然水驱,油井采用逐层上返的开发方式,导致来水方向特别复杂,水驱前缘分布很难描述。一般认为含水饱和度大于水驱前缘含水饱和度为水驱未波及区域,含油范围内水饱和度小于水驱前缘含水饱和度为水驱波及区域。

水驱前缘含水饱和度值一般通过作图法获取[11-12],在分流曲线上,从束缚水饱和度处做一条分流曲线的切线,切点处对应的含水饱和度即为水驱前缘含水饱和度Swf,则水驱波及含油饱和度界限值为(1-Swf)。G 69-13断块NmⅢ2②小层水驱前缘含水饱和度为0.46(图4),对应水驱波及含油饱和度界限值为0.54。

图4 高69-13断块NmⅢ2②小层分流曲线

3.2 剩余油分类评价

将G 69-13断块NmⅢ2②小层数值模拟的各个网格的含油饱和度数值,从大到小排序,绘制出剩余油饱和度散点图(图5),可以发现该图呈现明显的四段两级台阶式分布。

图5 G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油饱和度分布

第一段,含油饱和度在水驱波及含油饱和度界限值以上(0.54 第二段,含油饱和度低于水驱波及含油饱和度界限值(0.36 第三段,含油饱和度降低速度明显变缓,含油饱和度值接近残余油饱和度(0.285 第四段,含油饱和度小于残余油饱和度(So≤0.285),主要代表是油水界面附近区域,受长期边底水驱冲刷,含油饱和度等于或低于残余油饱和度,主要分布在平面油水边界区域。 以水驱前缘含油饱和度0.54为界,大于水驱前缘含油饱和度为水驱未波及区,小于水驱前缘含油饱和度为水驱波及区;以含油饱和度0.36为界,水驱波及区可划分为水流通道两侧区域水驱弱波及区和水流通道区域水驱强波及区;水驱未波及区和水驱弱波及区剩余油为滞留型剩余油,水驱强波及区剩余油为残留型剩余油;以残余油饱和度为界,剩余油可以划分为水驱可动油和水驱不可动油两部分。 根据剩余油分类结果,运用数值模拟技术,可以定量统计各部分的剩余油储量,刻画油藏三维空间的剩余油富集状态、富集类型。G69-13断块NmⅢ2②小层目前剩余油为11.2×104t,包括水驱可动油4.1×104t、水驱不可动油7.1×104t;主要的剩余油类型为滞留型剩余油,储量为7.8×104t,主要分布在断层根部和层顶(表1)。 对南堡陆地浅层63个主力小层剩余油统计表明,目前南堡陆地浅层油藏断层根部和层顶等水驱未波及区域仍然存在大量剩余油(图6),占剩余油总量的23.8%,是目前阶段剩余油挖潜的重点;水流通道两侧剩余油饱和度仍然较大,存在大量剩余油,占剩余油总量的48.2%,也是目前阶段剩余油挖潜的主要区域。水驱未波及和弱波及区域的滞留型剩余油占剩余油总量的72%,其中水驱可动油占33.3%,需要提高驱替介质波及体积才可以高效动用;滞留型剩余水驱不可动油和残留型剩余油占剩余油总量的66.7%,这部分剩余油需要运用三次采油技术才能有效动用。 目前南堡陆地浅层剩余油挖潜,单纯依靠提高驱油效率的技术,只能动用水流通道区域的水驱残留型剩余油,动用储量仅占剩余油储量的28%,提高采收率效率低,必须首先提高波及体积,动用断层根部和层顶等水驱未波及区、及水流通道两侧水驱弱波及区的滞留区内剩余水驱可动油,动用储量占剩余油储量的33.3%,在此基础上,兼顾提高驱油效率,动用滞留区内剩余水驱不可动油(占剩余油总量38.7%)、以及占剩余油总量28%的水驱残留型剩余油,才能实现剩余油的高效动用。 表1 G69-13断块NmⅢ2②小层剩余油分布分类评价 图6 南堡陆地浅层剩余油分类 在特高含水后期,水驱开发能够继续提高油藏水驱波及体积和油藏采收率[12-13],但增加幅度有限、提高采收率效率低;顶部气驱可以改变油藏原始的能量驱动方向、动用水驱难动用区域,同时提高油藏驱油效率,是这类型油藏目前提高采收率的有效方法之一。 (1)特高含水后期油藏剩余油分布呈现四段两级台阶式分布。 (2)根据剩余油赋存类型,将剩余油划分为滞留型剩余油和残留型剩余油,按照剩余油的分布区域,将滞留型剩余油划分为水驱未波及区剩余油和水驱波及区剩余油;按照剩余油的动用机理,将剩余油划分为水驱可动油和水驱不可动油。 (3)南堡陆地浅层油藏,水驱未波及形成的滞留型剩余油占比达72%,下步提高采收率方向以提高波及系数为主,兼顾提高驱油效率。 [1] 曹亚明,郑家朋,孙桂玲,等.南堡陆地中浅层油藏优势渗流储层特征研究[J].石油天然气学报,2013,35(4):114-117. [2] 龚晶晶,唐小云,李本维,等.疏松砂岩油藏优势通道定量描述与模拟——以冀东油田高浅北区油藏为例[J].石油地质与工程,2014,28(3):88-91. [3] 龚晶晶,唐小云,曹华,等.曲流河储层优势渗流通道特征及剩余油分布研究[J].石油天然气学报,2014,36(7):117-121. [4] 贾爱林,郭建林,何东博,等.精细油藏描述技术与发展方向[J].石油勘探与开发,2007,34(6):691-695. [5] 曾祥平.储集层构型研究在油田精细开发中的应用[J].石油勘探与开发,2010,37(4):483-489. [6] 李国永,李华君,轩玲玲,等.南堡凹陷曲流河点坝储层内部构型解剖与剩余油挖潜[J].石油天然气学报,2013,35(6):17-21. [7] 崔建,李海东,冯建松,等.辫状河储层隔夹层特征及其对剩余油分布的影响[J].特种油气藏,2013,20(4):26-30.[8] 闫百泉,张鑫磊,于利民,等.基于岩心及密井网的点坝构型与剩余油分析[J].石油勘探与开发,2014,41(5):597-604. [9] 李松泽,胡望水.复杂油藏高含水期流动单元研究及剩余油预测[J].特种油气藏,2015,22(3):121-124. [10] 李阳.陆相水驱油藏剩余油富集区标准[M].北京:石油工业出版社,2011. [11] 陈元千.油气藏工程实用方法[M].北京:石油工业出版社,1999. [12] 纪淑红,田昌炳,石成方,等.高含水阶段重新认识水驱油效率[J].石油勘探与开发,2012,39(3):338-345.[13] 陈元千,邹存友,张枫,等.预测水驱体积波及系数方法的推导、对比与应用[J].新疆石油地质,2014,35(3):293-298. 编辑:王金旗 1673-8217(2016)06-0077-04 2016-06-07 龚晶晶,工程师,硕士,1982年生,2007 年毕业于中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业,现从事油藏开发研究工作。 国家重大专项“渤海湾盆地黄骅坳陷滩海开发技术示范工程”(2011ZX05050)。 TE341 A4 剩余油挖潜技术对策

5 结论与认识

——以吉木萨尔芦草沟组为例