天王星的光环系统(一)

□ 刘 炎

天王星的光环系统(一)

□ 刘炎

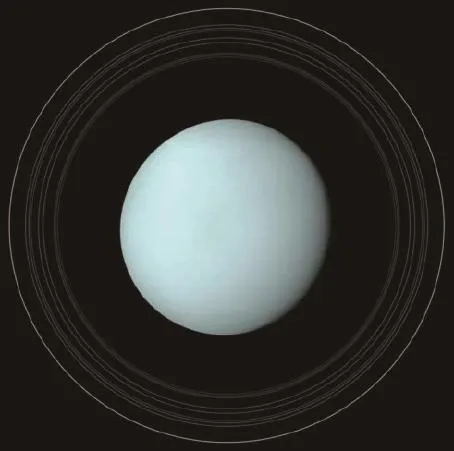

图1 天王星及其光环的合成-示意图

土星光环是太阳系天体中最奇丽的景象之一,令人惊叹不已!

那么,在其他的行星上是否也有光环呢?在四十年之前,很少人会想到这个问题。

一个看来是偶然的发现,一下子改变了人们的观念。

1977年5月,世界著名的科学刊物《自然(Nature)》的第267期上登载了一条重要信息:

“至少有五个环带围绕着天王星,这是1977年3月10日当天王星掩食恒星SAO 158687之前和之后所出现的五次短暂的掩食事件所显示的。我们在柯伊伯机载天文台(KAO)上用连接于91厘米望远镜终端的三通道掩星光度计观测到了这些事件。”

这消息迅即轰动了各国天文界,随之也引起了公众的瞩目。

天王星,1781年由英国天文学家威廉·赫歇尔发现的一颗著名行星,是太阳系由内向外的第七颗行星,其体积位居第三(比海王星大),而质量则是排名第四(比海王星轻)。

天王星的轨道半长轴有19.23AU(天文单位),离太阳的平均距离约30亿千米,比土星的距离要远上整整一倍。因此在地面上看来,它是一颗暗弱的行星,视星等只有6等左右,而视直径更只有3~4角秒,即使在一般的望远镜中看来,也只是一个暗弱的星点。因此在天王星被发现以后的近二百年中,人们对于它的表面细节、大气状况等,一直都知之甚少。甚至对于天王星大小(直径)的精确测量,也是令天文学家们大伤脑筋的事情。

一个机遇

二十世纪70年代的中期,天文学家们终于注意了一个新的时机。1973年,英国的格林尼治天文台预报说,1977年3月10日将有一颗恒星会被天王星掩食。这颗恒星被称为SAO158687(即史密松星表第158576号,也称HIP 71567),是天秤座中一颗视星等为8.8等的恒星。

天体的互相掩食是一类罕见天象,日食、月食和行星凌日等就都是著名的掩食事件。天文学家们历来对各种掩食天象都极感兴趣,因为掩食时往往会出现种种平时难以、甚至不可能出现的有利观测条件。

即使是在大望远镜中,恒星在视场中呈现的形象还只是一个明锐的光点。当一颗行星在这种明锐光点的前面掩食而过时,恒星的亮度就会发生较为明显的起伏变化。反过来,我们也就可以根据实测到的亮度变化曲线反推出行星圆面边缘的细节状况,由此又可以进而推算出行星圆面的大小(视直径),甚至行星边缘大气的某些物理特征了。

天王星将要掩食恒星SAO158687的消息激起了天文学家们极大的热情,于是纷纷开始忙碌起来,准备着观测方案和探测设备。

杰姆斯·埃利奥特(James L. Elliot)是美国麻省理工学院的一位青年天文学家,他也一心想利用这一机遇来观测研究天王星外层的大气状态。

独具特色的方案

假如主掩行星既没有大气,也没有光环,那么被掩恒星总亮度的变暗应当是突然发生。但天王星表面有大气层,因此掩星过程中的亮度应当逐渐变暗,而其变暗过程的特征正与行星大气的组成、密度和温度等物理状态有关,这也是用掩星方法研究行星大气的基本原理,是天文学家们预先所期待的。

恒星SAO158687比6等星左右的天王星还要暗弱20倍,如果在可见光波段观测,被掩食时亮度变化可能不到5%,不太显眼。因此埃利奥特决定选用近红外和远红外的几个波段上进行观测,这是由于天王星大气中的甲烷会吸收红光,而在这些红光-红外波段上,天王星的亮度与SAO158687相近,因此在发生掩星时,总亮度变化可望达到50%左右。

然而要在地面上进行红外波段的观测是十分困难的,因为地球大气中的水汽会对来自大气外的红外辐射产生严重吸收,因此红外观测的最佳场所应是在高空,用气球、机载,甚至是卫星、飞船。

埃利奥特的方案得到了美国国家航天局(NASA)的大力支持,NASA决定提供启用才不到两年、性能极强的高空红外专用观测设备——柯伊伯机载天文台(KAO,Kuiper Airborne Observatory)用于此次掩星观测。

柯伊伯机载天文台

柯伊伯机载天文台是由NASA的喷气推进实验室主持运行的一项国际性天文设备,是用于进行红外天文学观测研究的一个著名的观测平台。该设备由一架C-141的喷气式运输机改装而成,1975年时为纪念荷兰裔美籍天文学家杰拉德·柯伊伯(Gerard Peter Kuiper)而被命名。

KAO上安装有一架口径为91.5厘米的传统式卡塞格林式反射望远镜,主要的探测波段是1到500微米范围的红外光谱区。KAO的飞行高度可达14千米,几乎可以排除地球的大气层中全部(98%)的水蒸气对红外辐射吸收的影响。持续飞行距离有11000千米,因而可飞行到地球上空的任何一个位置进行观测。

图2 飞行中的柯伊伯机载天文台。1974年开始工作,1995年退役

意外的发现

1 9 7 7年3月1 0日,天王星掩食SAO158687的时刻终于到来。

经过长期精心准备的埃利奥特和他的团队合作者:爱德华·邓纳姆(Edward W. Dunham)及杰西卡·明基(Jessica Mink)一起登上了柯伊伯机载天文台。

飞机从西澳大利亚的首府珀斯(Perth)出发,向西飞行在印度洋的上空。

埃利奥特他们把早已准备好了的望远镜和观测设备指向了待被掩食的恒星SAO158687。考虑到对于掩食时间的计算和预报的误差,他们提前一小时就把设备打开了。

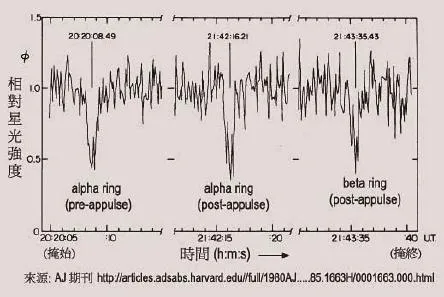

令他们意外而吃惊的是,在天王星掩食到恒星之前的半个多小时,恒星的星光就忽然减弱下去了,几秒钟后又很快地回复,好像被什么东西遮挡了一下。此后又更短暂地减弱再回复了四次。而在天王星掩食过恒星之后,恒星的星光又短暂地减弱再回复了五次。他们意识到,恒星的亮度在天王星掩食前后意外对称出现的这些减弱可能是由天王星周围的一个光环系统造成的。

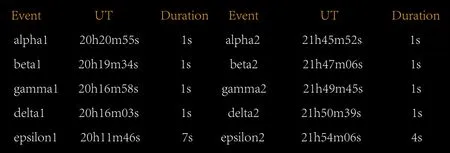

他们把所观测到的星光强度的每一次减弱,都称作为是“一次”掩食事件。对于掩食前后对称出现的这五次减弱,他们在记录纸上按顺序分别用希腊字母α,β,γ,δ和ε加以标注。

下表是他们当时就发送给国际天文学联合会(IAU)天文电报中心(Central Bureau for Astronomical Telegrams)的数据资料,而且他们在电报中就已指出,这些事件应该是由天王星周围的一些狭窄环带中的物质造成的。

埃利奥特团队报送给IAU天文电报中心的数据。(摘自:IAU Circular(公告)No.3051)

图4 埃利奥特和他的团队伙伴在柯伊伯机载天文台的舷舱边,前排从左向右:杰西卡·明基、爱德华·邓纳姆和埃利奥特。

图3 正在进行观测的埃利奥特和他的“掩星衬衫”。

观测后的分析研究,使埃利奥特他们最终确认,这五次“事件”应该就相应于五个环带。当年的五月,埃利奥特和他的团队就在世界著名的科学刊物《自然(Nature)》的第267期上宣告了他们的发现:“天王星的光环”( The rings of Uranus)。

天王星的光环系统是太阳系内继土星环之后被发现的第二个行星光环,是自1930年汤博发现冥王星以来太阳系的又一个重大发现,立即引起了全世界的瞩目。

不久以后,对于观测资料的进一步分析研究,他们又检测出了四个环带,其中的一个在β环和γ环之间,他们用希腊字母标记为η;还有的三个则在α环的内侧,根据记录纸上记录的程序,分别标记为4、5和6环。至此天王星的环带数增加为九个。

1978年4月10日,美国的几位天文学家又在红外波段进行了一次天王星掩食恒星的观测,再次观测到了九个光环的掩食效应,从而首次确证了埃利奥特等的发现。此后,天王星的光环还多次被观测证实,下图就是澳大利亚珀斯天文台的一次观测记录。

天王星环的发现看来十分偶然,但实际上其背后已隐藏着许多必然的条件。除了当时观测技术、研究水平的进步之外,埃利奥特他们的两个关键性决策:选用红外波段在高空进行观测以及提前开机一个小时,也为此次发现提供了关键性的保障。

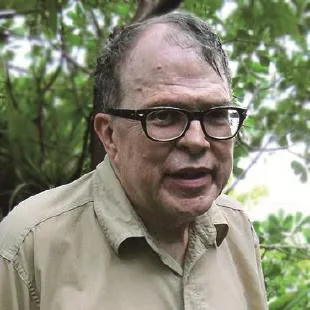

图6 杰姆斯·埃利奥特(J a me s L u d l o w E l l i o t),1943年6月17日~2011年3月3日,美国天文学家和科学家,天王星环的主要发现者。也是发现海王星最大的卫星海卫一全球变暖效应研究团队的主要成员之一。

图5 澳大利亚珀斯天文台的一次观测天王星环掩食恒星的实测记录

杰姆斯·埃利奥特1965年在麻省理工学院获理学学士学位(S.B.),1972年在哈佛大学获博士学位。1977年又在康奈尔大学的行星研究实验室获博士后,并进入康奈尔大学的天文学系。当年,他与爱德华·邓纳姆和杰西卡·明基一起在康奈尔大学发现了天王星环。1978年他回到麻省理工学院担任物理学教授以及地球、大气和行星科学的教授,同时还担任乔治·R·华勒斯(Wallace)小天体物理天文台的台长。2011年,因患癌症而不幸过早地去世。

进一步的探索

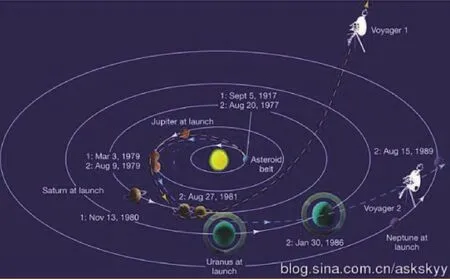

1986年1月下旬,已经越过木星和土星的旅行者2号飞船到达了天王星,在飞掠的过程中拍摄到了九个光环的图像,从而由观测直接确证了埃利奥特他们的发现。

不仅如此,旅行者2号飞船还发现了两个更加暗弱的环,一开始的临时编号为1986U1R环和1986U2R环,后来被正式命名为λ环和ζ环,从而使天王星环带的数量增加到了11个。

2003年及2005年,哈勃空间望远镜也在天王星的外围先后发现了两个环带,被称为μ环和ν环,通称为外环系统,从而令环带的数量增加为13圈。

图7 飞掠天王星的旅行者2号飞船。

图8 旅行者2号飞船的飞行路线

图9 发现天王星μ环和ν环的哈勃空间望远镜

2003~2004年期间,位于太平洋夏威夷岛上的10米口径的凯克望远镜(图10)在天王星的6环之内也发现了一个暗弱的尘埃环,把它称作为ζ环。经分析研究,这个ζ环的位置与旅行者2号飞船发现的1986U2R的位置相近,虽略有不同,但应该是属于同一个环带,因此最后被定名为ζ/(1986U2R)环。

图10 发现天王星ζ环的凯克望远镜。该望远镜属于夏威夷岛上的凯克天文台。

赫歇耳早已发现了天王星环吗?

天王星的光环发现之后有人提出,光环的最早发现者应该是天王星的发现者威廉·赫歇尔(Frederick William Herschel)。2007年在普利斯顿举行的一次英国皇家天文学会的会议上,有一位叫作斯图亚特·艾弗斯 (Stuart Eves)的英国萨里卫星技术公司的职员最先提出了这一说法。他的依据是,在1797年的一份《英国皇家学会期刊》上,赫歇耳对于天王星的观测有这样的一句话:“1789年2月22日:疑有一个光环”。 赫歇耳甚至还画了一个光环的小图,并且注记道:“略微偏红”。

图11 弗里德里希·威廉·赫歇尔爵士(1738~1822年),出生于德国汉诺威的英国天文学家,也是一位音乐家。曾做出多项重大的天文发现,被誉“恒星天文学之父”。天王星的发现是他一生中最为著名的成就。

斯图亚特·艾弗斯的观点得到了一部分人的认同,但更多的专家则表示异议。支持者声称,2006年4月,夏威夷凯克天文台公布的天王星环的最新照片显示,主环之外ν环的颜色正是偏红的,从而可证实赫歇尔的这一注记;而反对者则认为,在1797至1977年将近两个世纪的时间,关于天王星环的说法,很少、甚至是根本都未曾被提及过。须知近代、现代的天文望远镜要比赫歇尔时代的强大得多,而对天王星进行观测研究的天文学家也应有数以百计,为什么只有赫歇尔发现了天王星环,而之后其他的数百位天文学家却没有一个看到呢?

现今科学界的意见,一般都认为应该就是杰姆斯·埃利奥特发现了天王星的光环。

天王星环带的名称

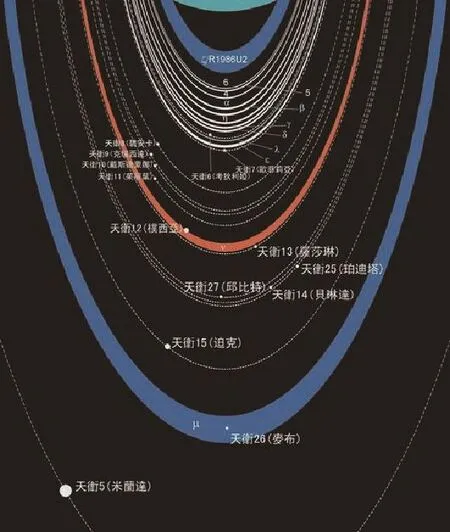

上文介绍,迄今为止已发现的天王星环带共有13个,如果按环带离天王星的距离从内至外排列,它们依次是:1986U2R/ζ、6、5、4、α、β、η、γ、δ、λ、ε、ν和μ。图12是这些光环分布的示意图。

这些环带的名称,是由国际天文学联合会(IAU)正式颁布的,得到世界各国天文界一致公认的名称。但乍一看来,可能会感到奇怪,因为这些名称的体例甚为不一:有的是希腊字母,有的是系列编号,还有的甚至是阿拉伯数字。其实我们已经看到,它们的来历都是有一定历史原因的,然而在迄今所见的各种有关的中文资料文献上,还少见,甚至未见有具体的介绍,因此在我们使用这些环带的名称时,有时可能会发生某些疑问甚至混淆,因此笔者认为有必要在此梳理一下。

本文前面曾说到,埃利奥特和他的团队1977年能在进行天王星掩食恒星的观测时,把所记录到的星光强度的每一次减弱,都称作为“一次”掩食事件。对于掩食前后对称出现的那五次减弱变化,他们在记录纸上按顺序分别用希腊字母α,β,γ,δ和ε加以标注。后来他们知道,这五次“减弱”事件,实际上正相应于天王星的五个环带的掩食效应,于是也就用这些希腊字母来称呼相应的各个光环,而未再另起他名了。

用字母名称来命名行星光环的环带,也是符合以往的天文传统惯例的。土星光环的各个主要环带,由于历史的原因,就都是用英文的大写字母A、B、C、D……等来称呼的。现用希腊字母来称呼天王星的环带,既与土星的系列相似,还可易与土星的环带相区别。

然而后来又发现了天王星的多个新环带,而那些环带是由不同的观测者在不同的年代得到的。他们各自以自己的方式标注了环带的名称,而且这些名称又都被保留了下来,因而就造成现今系列名称的体例不一状态。当然,将来有可能会重新统一整理并编排命名,但由于对于天王星某些环带的状态、分布,特别是它们的细节、变化还有待进一步探测研究,因此现今还保留着此种体例不一的系列。

对于天王星环带的这些名称,我们的中文尚未有正式的、规范的译名,为了介绍、使用和讨论的方便,笔者在此先提出了相应的建议译名。

?

表1 天王星环带名称的列表,列出了IAU公布的、维基英语网(WIKI)列出的和笔者建议的天王星各个环带中文译名。鉴于名称中出现多个希腊字母,为了使用方便,表中还附上了这些字母的英文名称、音标注音和汉字注音(供参考)。第二列的建议译名中,加上方括号的“天王星”的含义是:一般情况下宜用全称“天王星α环”;而在专题讨论天王星的环带时,如果上下文的意思十分明确,则“天王星”三字可以省去。这也是中文的天文学名词中常用的处理方法。

图12 环带在天王星周围分布的示意图,图中还画上了若干有关的天王星卫星的轨道。

(责任编辑张长喜)