活态保护用“情怀”缔造古建王国

齐安

雕花楼、祠堂、官厅……在上海朱家角的园子里,明代五凤楼和清末古戏台相向而立;而另一处的会稽山麓,50余幢明清古宅,依山而筑,傍水而居。谁能想到,这些雕梁画栋全部来自一个人的收藏。

30多年时间,他跑遍徽州与江浙地区,寻找即将倾塌或面临拆迁的古民居,收购、迁移、修缮、重建,终于将它们活化成眼前壮观的古建群落。他是秦同千,他想要复原属于中国人的诗意生活。

一路买 一路收藏

在家乡绍兴,秦同千有两处仓库。一处是过去的部队库房,装满之后,他又把一所空置的中学校租了下来。较之收藏书画文玩、古董家具,收藏老房子的问题就是太占地方。屋外的空地上成片堆着石柱、柱础、拴马桩、栏板、雕窗、马槽、石门楼或石牌坊的构件;库房内是分门别类的老家具、匾额、门扇、花窗,铁架上密密麻麻码着老房子拆下来的冬瓜梁、牛腿雀替、元宝托等雕花件。户外还搭了些棚子,下边成堆的大木料用雨布盖着。

一堆青灰色的石板淋在淅淅沥沥的江南细雨中,有些还没拆掉运输时包裹的塑料膜。从露出来的局部可以看到精致繁复的雕工。那是秦同千十几年前在安徽碰到的一个石雕门楼,据说是乾隆年间的东西。房子已经倒掉,没了,只剩这个门楼,卖主开价15万。秦同千没有下决心买,可是回去了又总惦记着。十多年里这门楼的价钱一路上涨,秦同千跟卖家也一路谈不拢,最终买下来,用了118万。

每一堆木头就是一幢老房子。20多年来,他一直在往回买。在江浙、安徽,老房子最多最好买的时候,是20世纪末。用秦同千的话说,就是“成龙的那个时候”——影星成龙收藏的十几幢徽派木建筑就是在那些年买下的,其中四幢后来捐给了新加坡。时间回到1988年。秦同千在安徽出差时,看到一幢摇摇欲坠的晚清民居,他既震惊又痛心,久久不忍离去。脑子里萌生了一个吓到自己的念头:我要把它买下来!这是秦同千头一回买老房子:雇用了20多人,拍照、测绘、编号、分拆……把拆下的砖墙和瓦片也编了号。

一个月后,这幢古宅被迁至绍兴的一处仓库。秦同千想着找块地方,把这堆石料、木料、砖瓦原样搭成房子,再通上水电煤气,自己住着玩玩,或者开个茶室。却没成想这一收就停不下来了。看了这个太心疼,看了那个不忍心。“老祖宗这么好的建筑,凝聚手工匠人多少心血,怎么能想烧就烧,说拆就拆?”没有人给他答案,他就干脆一路买买买。只要一听到老房子废弃或待拆的消息,他都会想方设法,在第一时间赶到现场。“宋、明、清时期,有文化的人,做官的人,回乡一定要造个园子。那时候造园子是最牛的了。不可能像我们现在买个钻戒,买个汤臣一品,有钱以后买部豪车。那个时候有匹马就可以,有头驴也可以了。”秦同千说到,“第二个想法,我觉得这些东西以后肯定有价值。我是做生意的,这个判断还是有的。我们讲‘三十年河东,三十年河西,我想中国有一天会觉醒过来,中国的东西是好东西。”

敬畏古建 “记住乡愁”

有年春节,听说有几幢老建筑准备拆除,秦同千急了,正月初二即出发去安徽探访。按照当地新年风俗,进门的客人要吃4个白煮蛋讨彩头。浙江人过年是不吃鸡蛋的,怕捣蛋,可是为了房子,那个上午,他跑了4户人家,硬生生吞了16个白煮蛋。又一个冬天,听闻黄山附近有4幢长期弃置的老房子,秦同千冒雪连续驱车3小时前往,山脚不通车,天寒地冻的,他爬了2个多小时山路才抵达目的地。

没有电的山谷里,眼前只有3幢已经面目全非的老房子。再迟些,老宅一定堙没在尘土之中,徒留残垣断壁。他就这样乐颠颠地到处跑,饿了就随便泡个方便面,也不知道图个啥:爱人说他收破烂,女儿喊他老古董,收购的房子不能住不说,还难以保存。秦同千是着魔了。当听说大量古建筑流入海外,甚至在国外整体复原;当看到国内一边拼命拆古建筑,一边又拼命建“假古董”,他心里就很不是滋味。为了几块难以搬运的青石板,他会整宿无眠,但下次听着有老宅旧居的消息,他又激动难抑。“有时甚至觉得,古建筑是我痛苦的根源,是我的牢笼。”因为被困住了,他更决心把这事做好。慢慢地,秦同千仓库里已有400多幢老房子。这早已超出了他“退休后造个园子”所需要的数量。他放慢了收购老宅的速度,也开始认真考虑这些东西该怎么派上用场。为了不让这堆“零部件”受到损坏,秦同千在保管、修复等方面投入的资金,要高于当年购买成本的10倍还不止。

秦同千老家上虞的春晖中学,是民国名校,李叔同、丰子恺、朱光潜、夏丏尊等诸多名师曾在这里教书,电视剧《围城》里的三闾大学就在这里取景。1989年,学校的标志建筑、建于1922年的主教学楼仰山楼被鉴定为危房拆掉,次年建起新楼。老校友谢晋导演一次回母校说:我若拍摄春晖的场景,镜头摇过去,只能拍到一字楼、大礼堂、曲院、图书馆,再就摇不过去了。2012年,春晖中学又拆掉了“1990版”仰山楼,在原址按原貌复建起“1922版”。

“类似的折腾各地都有。”秦同千说。但这也证明老建筑再次吃香了。“习总书记不是说‘记住乡愁吗?中国人都是有乡村记忆的。中国城市建设没几年,上海也不过两百年。怎么叫乡愁呢?你大致到这个地方一看,有牛、有羊、有河、有溪沟,有砖雕、木雕、石雕,有床,有家具……这就是乡愁。中国的文化传统,你要到实物中去体验、使用,否则没感受的。”秦同千说。

复建 只为更好地保存

自1997年起,他就租下上万平米的仓库,专门安置古建筑和古家具,还聘请专人看管,防潮、防腐、防白蚁,不敢有丝毫怠慢。十多年前,秦同千成立了修复工厂,从安徽、浙江、北京聘请200多位老匠人,对腐烂甚至残缺的建筑部件进行整修加固。再后来,向秦同千询购古宅的人越来越多,有些甚至开出数十倍于原价的数字,但都被秦同千一口回绝,“我对古建筑有一种敬畏感,当初就是喜欢才买的,现在为什么要卖呢?”

国内与学者交流,国外考察优秀项目,他知道,“老房子的特性是在使用中得到活态保护,空置不用反而容易腐朽损坏。”但是,复建在什么地方呢?“随便找地方建一个民居博物馆,包括建在什么工业园区,过一段时间可能又拆掉了——那时候这东西可能就当柴烧掉了。我要找一个不能再让子孙去拆掉的地方。”

2008年,秦同千在绍兴会稽山的一个山坳里找了块地方:山清水秀,又不会受到城市动迁的影响。秦同千当即把地买下来,想着做个酒店。因为只有酒店,才是真正让人居住体验的地方。买下地后,他花了两年时间盯地方、想格局;开工了,又呼朋唤友到工地,像个孩子似的跑上跑下,兴奋地向大家介绍自己的规划。

老将指点 修旧如旧

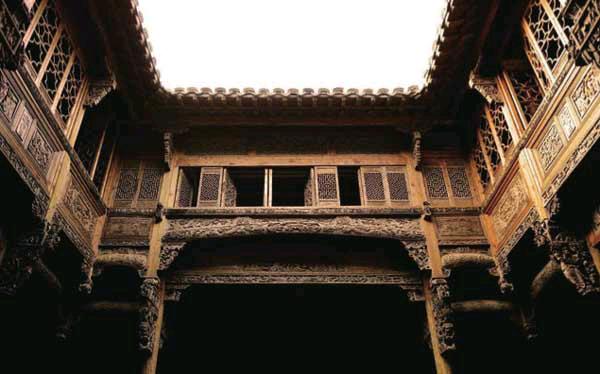

为了达到修旧如旧的效果,秦同千花费很多工夫找来老工匠,为了配上原来的样式,又千辛万苦寻找老材料。为请古建筑保护专家阮仪三到现场指点,秦同千自己都数不清跑了多少趟。阮仪三是同济大学教授、古城保护干将,平遥、丽江、周庄等知名古城古镇都因为他的努力推动得以保全。阮仪三一向强调古建筑的“原址保护”:原材料、原工艺、原式样、原结构、原环境,而秦同千的这种异地复建,并不是他提倡的方式。但架不住秦的再三促请,老先生终于去了工地。正是工程繁忙时,几百个工人在架子上复建古屋。那些专注的老匠人,那些保存完好的建筑部件,让老先生惊呆了,“秦同千,你是个疯子!”是啊,能做到这地步的商人确实很少。

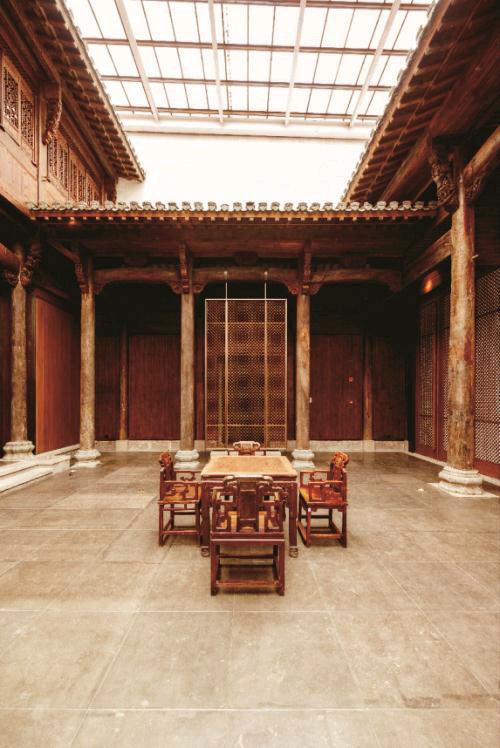

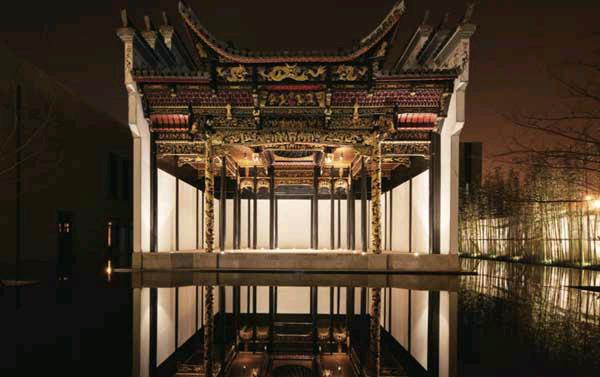

阮仪三终究是默许了,四处跑动“指点江山”:比如房子是清中后期,而某个部件是清早期的东西。秦同千认真地听,把错的拆了,再去库房找对的配上。库房也没有,就再到市场上搜罗、等待;有些木雕被破坏掉了,就去找东阳人用同样的木料给它修复上去。在会稽山麓被命名为“品臻园”的地方,秦同千收藏的白果厅、雕花楼、盐商官厅、戏台等,成了餐厅、阅览室、咖啡厅等酒店公共设施。而在另一处——上海青浦区朱家角品臻园,秦同千收藏的最大古宅“五凤楼”和一幢晚清戏台按照原样复建起来,围绕着这两幢古建的是一家奢华酒店、一个筹备中的艺术馆……

秦同千的古建修复团队,有大木工、雕花匠、砖雕匠、石雕匠,多的时候四五百人,长期留聘的工匠也有近百人。一个好的雕花匠,吃住全包,每天工钱550块。秦同千还找人采访几位老工匠,出了一本《古建保护实录》。老匠人们在这里做得舒心,因为没人催没人逼,他们可以不紧不慢地做自己满意的东西。

“古建修复最忌快。因为雕花是要边雕边琢磨的,有时候我们雕了一刀,就会坐到旁边喝喝茶想一想,人放空心放宽手放松。”秦同千却越来越不愿意跑工地了,因为有现实问题要考虑,“太情怀了,钱从哪里来呢?”他得回去做他的企业。但至少,有越来越多人开始关注并认可他的工作了。二十多年,他亲身经历了一个“中国社会从对民族文化的轻视、丢失到反思、觉醒、回归的过程。”

现在,秦同千常常会对着古建筑里的一根柱子、一扇门窗出神,构想以前在此生活的人们发生过的故事。也许,一两百年之后,同样会有后人对着他留下的建筑出神、构想。